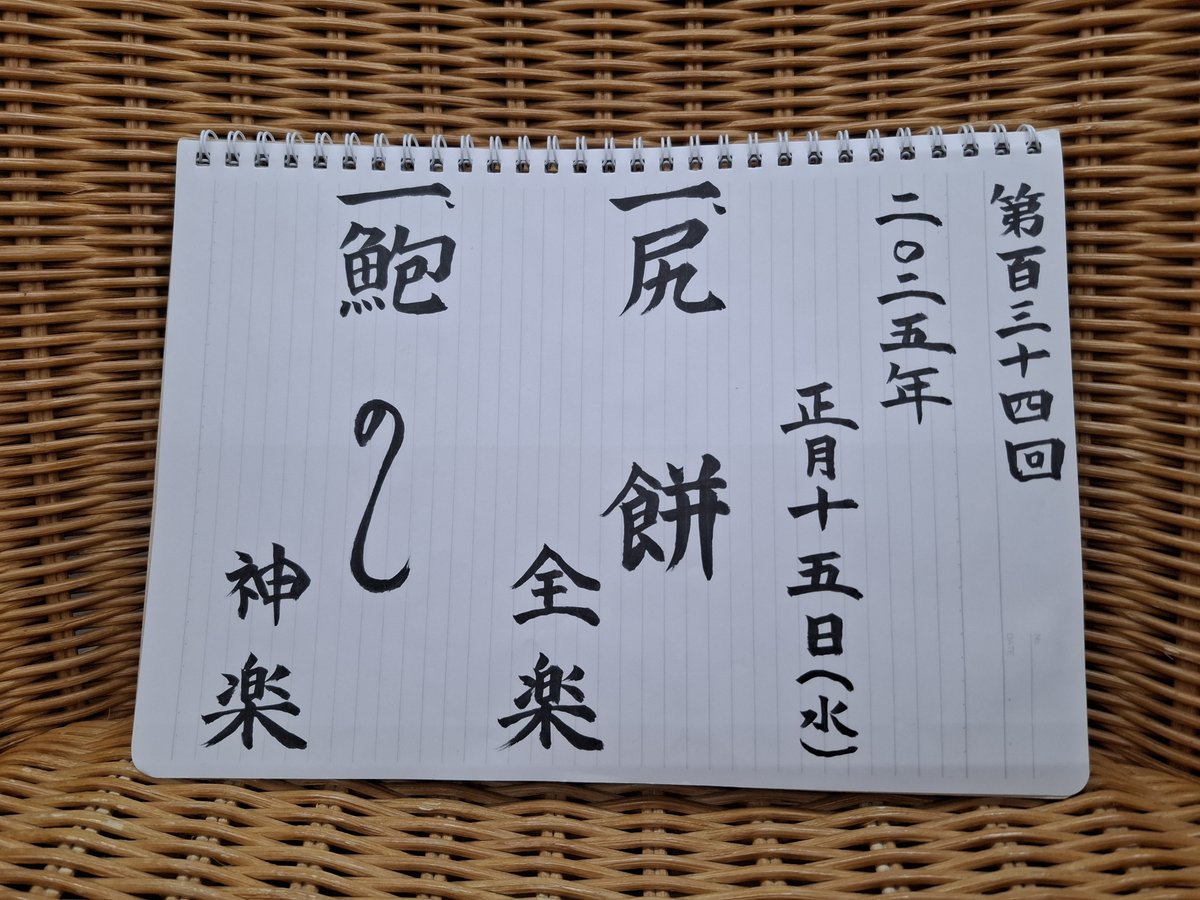

【御礼 其の一】第134回「読書のすすめの落語のすすめ」会場&Zoom

【御礼 其の一】第134回「読書のすすめの落語のすすめ」会場&Zoom

1/15一昨晩は、「読書のすすめの落語のすすめ」に足をお運びいただきました皆様、またZoomでご参加いただきました方、誠にありがとうございました。

「読書のすすめ」での、毎月一回の定例落語会、三遊亭神楽師匠と兄弟子の三遊亭全楽師匠による珠玉の二人会です。

三遊亭全楽師匠「尻餅」

三遊亭神楽師匠「鮑のし」

三遊亭全楽師匠の一席「尻餅」

新年の風物詩、餅つきの話。

長屋の人達は正月の支度を整えているのに、八五郎の家では貧乏所帯で、同じようにできない。

見えっ張りな女房のため、八五郎が考えた妙案の餅つき... (爆笑)

三遊亭神楽師匠の一席「鮑のし」

こちらも貧乏所帯の甚兵衛さん、

大家さんの若旦那の婚礼の祝いに、魚屋で鮑しか買えず(当時は安かった)、持って行くと鮑は片貝だから縁起が悪いと、大家さんを怒らせてしまう。

それを聞いた兄貴分は、甚兵衛さんに入れ知恵をする。祝いものには「のし」がついている。「のし」は元々は長寿の印の鮑で作っていた。その鮑を受け取れないとは何事だ!

現代も使われている「のし」の由来が、テンポよくつまびらかに...

現代は、「餅つき」はしなくなったけれども鏡餅を供えたりお雑煮を食べたりする。「鮑のし」は作られなくなったけれども簡略化した「のし」を祝いものに付ける。

「餅つき」や「のし」などの、日本の文化風習は時代を経て形式は変わったけれども、人々の日々の営み、その逞しさは変わらない。

今回、全楽師匠がマクラで、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

NHK大河ドラマ「べらぼう」には吉原などの場面があり、これから少し落語がしやすくなるんじゃないかな”。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

現代の価値観•自分の価値観で、落語の噺を批判批難する人が、少なからずおられると。

時代背景にもよって、歴史に点在する価値観の中には、現代の価値観と大きくかけ離れたものもある。それをしっかりと踏まえねばならない。

江戸時代の人々をありのままに映しとった落語、その江戸っ子の判断基準は、善悪や正誤ではなく、粋か野暮か。

正義や善悪は、時代が変われば変わったりもし、粋か野暮かは、いつの時代も日本人の根底に流れている。

【粋】九鬼周造『いきの構造』より

諦め(真理を明らかにみる)

媚態(憧れを追い求める)

意気地(困難を突き進む気概)

【野暮】

利己心

損得勘定

金銭に捉われる

落語は、「粋」に限りない憧れを抱き、「野暮」を自らにも省みて笑う、

カッコいいか、カッコわるいか、とも言えますが、

落語の本来の始まりは、粋か野暮かの道徳的なことではなく、庶民の暮らしを誇張して面白い可笑しく脚色して聴かせる、日常の中のつかの間の楽しみで、笑いによるガス抜きで、楽しかったー、面白かったー、それでいい。

全楽師匠はまた言われます、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

噺家とお客様が、座布団一枚の世界で、目に見えない言葉にならないデスポンスを通して、一緒にその世界を作り上げて行くんです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方的に楽しませてもらおうや、何か利益を得ようとするものではない、と。

芸能に止まらず、この世界のあらゆる物事がそうであることに気づかされました。

ありがとうございました。

トリーマンの野生のアコーディオンは今回お休みで、また次回に。

「読書のすすめ」私からのおすすめ本コーナーは、この後【御礼 其の二】で記したいと思います。

次回、会場&Zoomで

2月12日(水)19時30分~

3月12日(水)19時30分~

「読書のすすめの落語のすすめ」

https://note.com/tsubaki3103/m/mde19e3b06f83

「読書のすすめ」

dokusume.shop-pro.jp/