管理とマネジメント

こんにちは、BYARDの武内です。

ビジネス書にちょっと疲れたので、気分を変えて『コード・ブレイカー』という分厚い本を読みました。

ウォルター・アイザックソンという『スティーブ・ジョブズ』などを書いたジャーナリストによるルポ作品。ゲノム編集技術クリスパー・キャス9を開発しノーベル賞受賞するなど、人類史を塗り替えた女性科学者ジェニファー・ダウドナが主人公です。

色んな科学者が登場し、ゲノム編集における生命倫理の問題なども取り上げられるのですが、最後はCOVID-19との闘いにおいてこの技術とダウドナがどのような活躍をしたかという話に集約していく壮大な物語。

スタートアップにも負けず劣らずな科学者の世界の熾烈な競争のリアルが感じられる一冊です。

さて、今回のnoteは日本語の「管理」と本来の意味での「マネジメント(Management)」の違いについて書いていきます。

1.狭義の管理、広義の管理

○○管理

まず、思いつく限り管理のつく熟語、「〇〇管理」をあげてください。

予算管理、人事管理、売上管理、生産管理、進捗管理、 在庫管理、スケジュール管理、タスク管理……

たいてい、このように答えがあがってきます。これらは、主に仕事上で使われる〝管理〟です。

私たちの仕事は「○○管理」に囲まれています。ツールとしてもタスク管理ツールやプロジェクト管理ツールを使っている人は多いでしょう。前述の著書の中で安達氏は「管理とは、狭義では〝コントロール〟という意味です。 コントロールとは、「統制」です。」と説明しています。

ビジネスにおける「統制」とは、"指揮するに当たって計画実行に必要な戦力や物資、時間、場所を見積もり、分配し作戦行動を監視することにより、指揮官の企図を達成するために部下の行動を監視すること"という軍事用語の派生形だと思われます。

とはいえ、「タスク管理」という場合はここまで厳密な意味で用いられているわけではないでしょう。タスクを書き出し、期限管理をし、対応の抜け漏れがないようにする、という意味で使われていることがほとんどです。

広義の管理=マネジメント

一方で、「管理」を広義に捉えると「マネジメント(Management)」になります。日本語にはこのマネジメントに該当する言葉がないため、コントロールもマネジメントもまとめて「管理」という言葉に押し込まれてしまっているのが残念なところです。

ドラッカー氏による有名なマネジメントの定義は以下の通りです。

マネジメントとは組織に成果をあげさせるための道具、機能、機関である。

この定義を踏まえて、安達氏は以下のように説明しています。

すなわち、管理とは、成果を上げるために、目標を定め、現状とのギャップを明らかにし、そのギャップを埋めるべくPDCAサイクル(マネジメントサイクル) を回すことまでが、〝管理〟ということになります

この定義で考えると、タスク管理ツールもプロジェクト管理ツールも機能としてはかなり物足りない印象を受けます。期日管理をしたり、状況を確認したりするところはいいとして、Check・Actionに該当する機能がほとんど実装されていないからです。

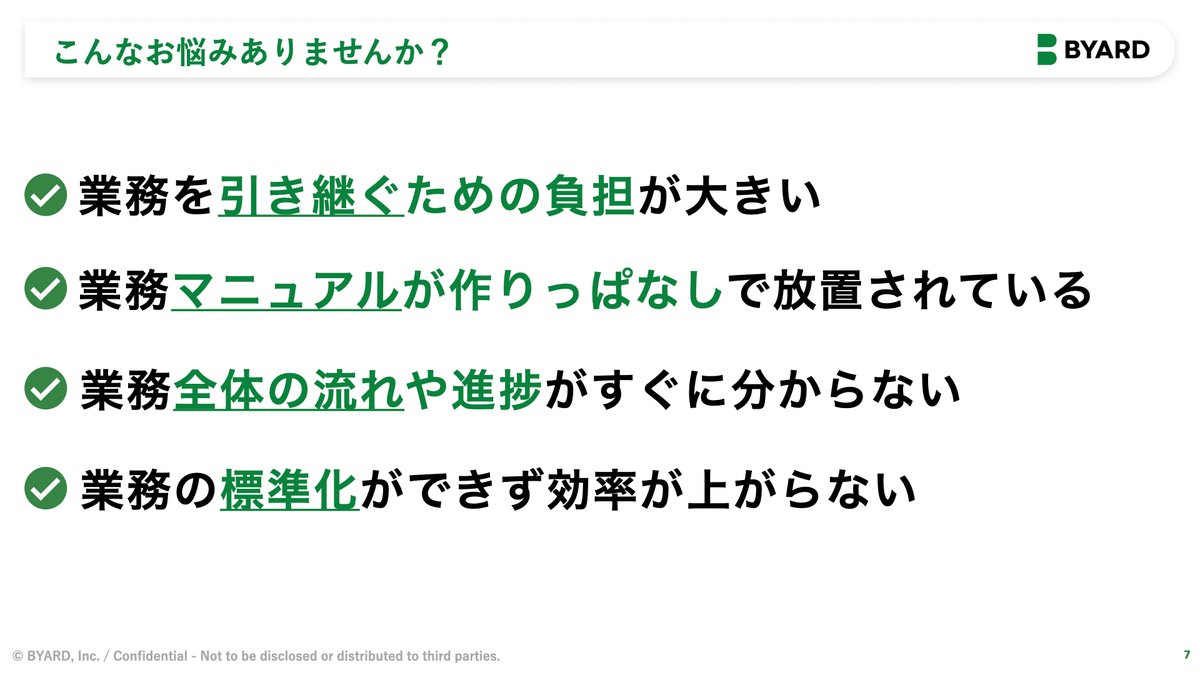

特にリモートワークなどによって非同期でマネジメントをすることを前提にすると、既存のタスク管理ツール(Excelなどでの管理も含む)は機能として圧倒的に不足しています。BYARDというツールがタスク管理ツールやプロジェクト管理ツールを発展させるのではなく、新しいアプローチで機能を構築してきたのはこういう背景があります。

2.BYARDは広義の管理を実現したい

マネジメントとしてのゴールは「組織に成果を上げさせること」なので、そのやり方はトップダウンだけとは限りませんが、日本ではどうしても「管理=コントロール」のニュアンスが強いので、スケジュール管理や抜け漏れがないようにすることにフォーカスされ、指示された通り(計画された通り)に物事が進んでいるかを確認することが「管理」だと考えられがちです。

しかし、この傾向が強くなるといわゆる「管理のための管理」という仕事が発生します。報告するための資料作りやガントチャートの作成や、ちゃんとやっているかを確認し、アラートを出すような仕事がそれに該当します。

大規模なプロジェクト管理においてはいわゆるPMO(Project Management Office、企業等におけるプロジェクト支援を部署の枠を越えて行う組織)が不可欠であることは間違いありません。しかし、バックオフィスなどで多く発生する小さなプロジェクト(契約書の締結や入社対応など)にはPMOは存在しませんが、既存のタスク管理ツールでは誰かが「管理(コントロールの方)」をしなければ業務は回らないのです。

そこでBYARDでは「業務を構造化して可視化する」という部分を重視したプロダクト開発を行っております。マニュアルやチェックリストではなく、構造化された状態でメンバー間で共有することによって、意思の疎通がはかりやすくなりますし、自分以外の業務も含めて全体を意識することができるようにしています。

単に構造化するだけであれば必ずしもBYARDである必要はないのですが、構造化したものをそのまま進捗管理・タスク管理に昇華させることができるのがBYARDの強みです。そのために考案したのが「ストリーム」という新しい概念になります。

プロジェクトでの発散系ディスカッションなどはドローイングツールが活用されることも多いかと思いますが、バックオフィスのような定型業務のプロセスの構造化においては発散させるのではなく、業務を適切な粒度で分解しながら構造化していくことが重要になります。

さて、ここまでの話はPDCAサイクルにおけるPlan・Doのお話しです。BYARDにおいてはCheck・Action(いわゆる「カイゼン」)についても機能的かなり強く意識しております。

ストリームという形で構造化された業務プロセスの上を、そのまま歩くように処理が進んでいくというやり方は、チェックリストやガントチャートなどとは全く違う体験になります。

会喜地域薬局グループ様ではこれを「実態と違うと気持ち悪くて、つい(ストリームを)直してしまう」と表現されていました。

また、「組織に成果を上げさせる」という観点では、トップダウンだけではなく、ボトムアップのカイゼン活動も大事になってきますが、BYARDで業務を回していくようになると、各業務の担当者自身が業務の手順ややり方を見直し、それを即座にストリーム上に反映していただけるようになります。

「各自で工夫したり、改善したりすることが自然とできるようになって欲しい」というマネジメント層の方は多いのですが、BYARDとして実現したいのも決められたマニュアル通りこなすだけの仕事の仕方ではなく、各自が自分の責任範囲の中で創意工夫し、効率化をしていくということを組織として実践していくことです。

仕事の多くは「決められた通りに処理する」だけでは完結しません。単純作業の自動化よりも、各自がカイゼンを繰り返していく方が圧倒的に生産性の向上に寄与すると私たちは考えており、BYARDは自動化やシステム連携よりも「業務を処理しながらカイゼンをしていく」部分を重視して機能を配置しています。

機械のように作業をこなすのではなく、各自が創意工夫する余地と権限を持ち、組織として成果をあげるために活動していく。マネージャーはきちんとやっているかを監視するような管理ではなく、各自のポテンシャルが最大限に発揮され、それが組織の力になるようにマネジメントしていく。

それがBYARDが実現したい世界です。

もちろん、各業務の期限管理や抜け漏れがないか、という業務管理ツールとして必要な機能はあって当然ですが、既存のタスク管理ツールやプロジェクト管理ツールが対応できていないCheck・Actionの領域までカバーしたいという想いでBYARDを開発しています。

上記のようなお悩みをお持ちの企業様、業務改善のPDCAサイクルが当たり前に回る組織をBYARDと一緒につくりませんか。

BYARDのご紹介

BYARDはツールを提供するだけでなく、初期の業務設計コンサルティングをしっかり伴走させていただきますので、自社の業務プロセスが確実に可視化され、業務改善をするための土台を早期に整えることができます。

BYARDはマニュアルやフロー図を作るのではなく、「業務を可視化し、業務設計ができる状態を維持する」という価値を提供するツールです。この辺りに課題を抱える皆様、ぜひお気軽にご連絡ください。

いいなと思ったら応援しよう!