なぜソール・ライターの写真に惹きつけられるのか? 〜 後編・撮影者として学べること

前編はこちらから

後編は、具体的にどのような撮影プロセスを経てライターの作品が撮られたのかについて考察しようと思いますが、よろしかったら撮影プロセスの前提となるテーマ性・アプローチについて、こちらの記事もご覧ください。

なぜソール・ライターの写真は人を惹きつけるのか

2023年の生誕100周年の写真展では、周りの写真好きが彼の写真をどう受け止めているのか興味があったので、写真展に合わせてワークショップを開き、写真好きと一緒に写真展を観た後で、彼の作品の特徴やそれをもたらす

彼の撮影プロセスについてディスカッションしました。

そのディスカッションはとても白熱し、直後のフォトウォークでも(自分的には)よい写真が取れたました。その時の経験を踏まえて、ライターの撮影プロセスを考察してみました。

あくまでもライターの写真から読み取れる撮影プロセスについての想像、一つの考え方として受け取ってもらえればと思う。

すべては「地の部分」から

ライターといえばこれを挙げる人も多いこの作品も、赤い傘が印象的で、一見この赤い傘を撮りたかったように思える。

しかし、撮る側の立場にたって撮影までの過程を想像した場合、この写真のアイキャッチとなる赤い傘の被写体は、あくまでも撮影のプロセス上一番最後に来るだろうと考えた。

写真を構築していく手順 〜 視点は「地の部分」のフレーミング

順序としてはまず、ライターは「地の部分」に気が付いたところから始めたのだと思う。

この写真の場合、建物の上から歩道を眺め、降ったばかりの雪に残る人々の足跡に気がつき、上端のシャドウ部である黒いアスファルト、歩道に残る人が踏んでいない部分のハイライト、そして行き交う人が通った足跡・・・という具合に画角の中に白と黒のコントラストを見出し、それらをバランスをとってフレーミングをする。そして、最後にアイキャッチとなる被写体を待ち、良いポジションに来たタイミングにシャッターを押したのだろう。

もし、赤い傘の人を中心に撮るのであれば、こんなにきれいなコントラストのストライプの構成にはなってはおらず、街で暮らす人の生活といった息遣いが伝わってこなかったように思う。

それが理由なのか、この写真は「足跡」とされてる。

アイキャッチをどう配置するか - のウェイトバランス

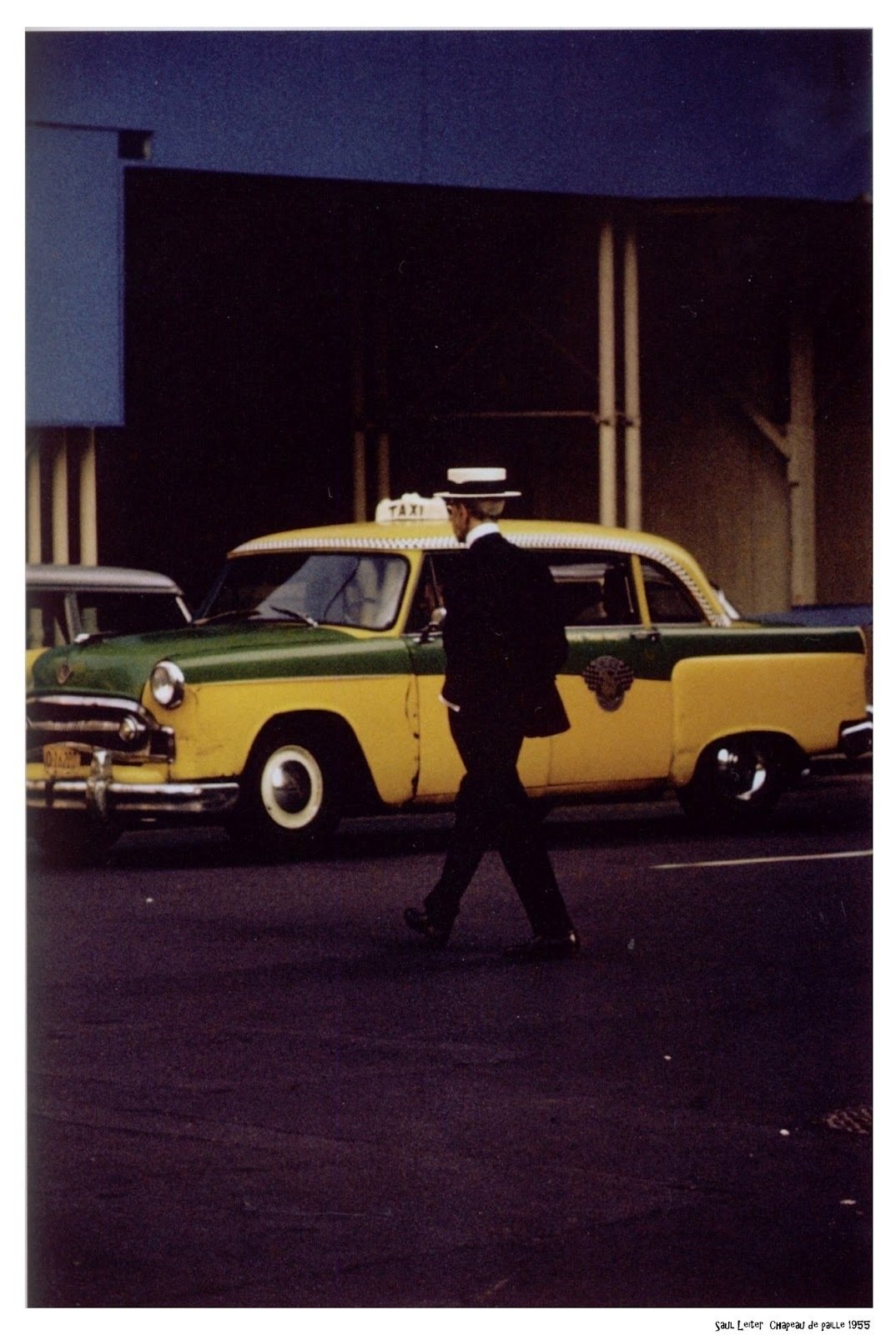

この写真も、ビビッドなら色のタクシーが停車している場面はいたるところで見つかるだろうに、前景も背景も彩度の低い背景の場所を探し、手前の地面から建物までの「地の部分」を活かすような画角のレンズを使い、フレーミングをしているように思う。

そして、この写真はスーツの男性とタクシーのボディのコントラストを活かすべく、男性が中央でタクシーに重なるように撮影をしている。タクシーがメインの被写体なのに、センターに通行人を置くのは、ライターのユニークな部分だと思う。これは後述する「多義的な構成」につながっているかもしれない。

「地の部分から探すこと」についての考察

単に目立つアイキャッチを探すのではなく、まずは表現したい「地の部分」を探すことを最初に行う。次に、「地の部分」の面積バランスを考えながら、アイキャッチの配置を想像しながらフレーミングをして、そこに最後の仕上げとして、素敵な通行人が通るのを辛抱強く待ち、最善のタイミングでシャッターを押す。

もしくは、そういった最後のアイキャッチとなるなる被写体が来なければ、シャッターを切らないこともあったのではないだろうか。

目立たないけど目立つ前景

もう一つのパターンとして、ライターが探していたのは「意外性を作るための前景」だと思う。

彼は何かアイキャッチになりそうな通行人や立ち尽くすおじさん(もしくはそういう人が通りそうな場所)を見つけたら、その周りにフレームとして使えそうなものを探すのだ。

アイキャッチとなる人が良い角度で歩いたり、良い光・影・シルエットを作る角度が大事で、前景越しにレンズを向けて待つ。多分彼も、待っているうちに目をつけていた人が動いてしまい、悔しい思いをしたこともたくさんあるのだろう。

大胆なフレーミング

最初のパターンの「綺麗な色+地の部分」にも共通する特徴は、背景だけでなく前景で画面整理やサブフレームを、しかも大胆に行うことだと思う。

特に被写体として価値が高くない街の付属物、例えば交通標識や樹木、店のテントやカーテン、錆びた車のボディや非常階段など、普通なら背景として使う要素を、フレームの中の相当の面積で割り振る。

時には前景自体にピントを合わせて、その質感やシェイプを写真のテーマに織り込みつつ、本当に狙っていたビビッドな色の被写体は大きくぼかして、印象レベルまで抽象化する。

特に、普通だったら絶対ピントを合わせないような、木や街灯(言ってしまえばただの棒)にピントを合わせて、その向こうをいい感じの通行人をぼかして撮る、というのはすごく意外で、かつ「他人に迷惑をかけないストリートフォト」の手法としても真似するようになった。

一歩進めたウェイト配分のためのオフバランス

この画面内フレームを更に進めたのが、前景にある種不要な要素を選び、さらに面積比のバランスを極端に大きくするのも特徴的な技法だと思う。

あえてピント位置を外すことや、前景の比率を極端に大きし、本来の被写体を小さくすることで、被写体の主客を逆転させることで、一見して伝わる色の心地よさに対する「あ、綺麗な写真ね」という反応に終わらせず、写真の隅々まで読み取ることを促し、「観る側が細部まで読み取りたく作品」を作っているのだと思う。

多義的な構成 - リフレクションを使った複雑なレイヤー構成

さらにこの2つのアイキャッチをメインにした作品と地の部分をメインにした作品との間が、リフレクションやフレーミングを多用した、一見して「よくわからない」写真たちである。

これはもう、鏡やガラスに映る良い色・良い光のリフレクション、レイヤーとなりそうなガラスの結露を見つけたら、カメラを構えて、その鏡が映す先や結露の向こうをずっと見て、誰か素敵な通行人が来るのを待っていたのだろう。

どういう順番に並んだ被写体を撮っているのか、よくわからない。

こういう写真はたまに挟むのが良いのだろうなと思います。

今となっては普通のストリートフォトの技法だが、ライターは複雑なリフレクションやレイヤーを使いながら、その向こうに複数のアイキャッチをレイアウトしている。

この画面全体にウェイトを配分された作品は「単なるリフレクションを撮りました」という以上に重層的で、観る側をグッと惹きつけるとともに、一枚の写真の中にまるで複数の写真をコラージュした、宝探しやパズルのような面白みを感じるのではないでしょうか。

前景を使うことの副次的な効果 - 被写体との距離感

最後は、彼の写真の距離感から受ける印象について。

ライターは中望遠以上のレンズを使うことが多かったらしく、画角としては狭い範囲を切り取っている。被写体との距離は遠目であり、さらに前景を使って被写体との間に結界のような隔たりを画面上に写し込んでいる。

この画面上の要素が合わさって、観る側には写真から、被写体のストーリーよりも、撮影者が何を表現したかったのかという「撮影者の視点」を意識させることにつながっていると思う。

この「撮影者の視点」を想起させる写真たちが、いつか昔の写真ではなく、現代の写真文化につながる価値観を持ったソール・ライターへの共感につながっているのではないだろうか。

最後に

ライターの写真とその撮影アプローチを真剣に想像してみて、気がついたのは彼も一人の写真好きであったこと。

「私が写真を撮るのは自宅の周辺だ。神秘的なことは馴染み深い場所で起きると思っている。なにも、世界の裏側まで行く必要はないんだ。」

という彼の言葉は、現在の日本で、自分の暮らす街を撮っている自分にとっては共感しかない。また、彼は晩年彼は写真をスライドとして壁に映して自分や友人と楽しんでいたというのは、今のSNS写真文化とまったく同じ。

もし彼が今生きていたら、同じように写真を楽しんでいたのではないかと思うと、自分と同じく写真を楽しむ一人だと身近に感じ、写真を撮りたくなる。これがライターの一番の魅力だと思う。

まとめ

一枚の写真が撮られまでのプロセスを、撮影の過程まで考察するというのは楽しい作業です。さらに今回は、テーマやアプローチまで遡ってみましたが、撮影のプロセスとのリンクしていて、よい写真というのはこうして出来上がっていき、観る側に影響しているのだと、改めて気づきました。

2023年の渋谷での写真展をきっかけに書き始めて、草稿から1年以上寝かしたこの文章、最後まで書ききれたのがうれしい。文章を書くのが苦手な自分的に、すこしだけ掴めたような気がします。

もしも、この文章から何か考じたこと、考えることがあった方がいれば、好きやコメントを頂けると嬉しいです。