デジタルデトックスの手法が使えそう

はじめに

『デジタルデトックスのすすめ』(米田智彦/PHP研究所)という本を読んだ。デジタルミニマリズムと方向性は同じだが、「デジタルミニマリズム」がデジタルテクノロジーをミニマルに利用する思想に対して、「デジタルデトックス」はデジタルテクノロジーに疲れた人々への一時的な処方箋という印象を受けた。

この本を読み進めているときは、現在の自分はデジタルテクノロジーを適切に使っているという認識がありデジタルデトックスの必要性は感じなかった。本を読み終わったあと、デジタルミニマリズムの観点で現在使っているデジタルテクノロジーが自分に本当に必要なものか否かを見極めるために、デジタルデトックスの手法が使えるのではないかと気づいた。

デジタルの良き時代

世の中にデジタルの負の側面が顕在化してきた原因はデジタルテクノロジーが進歩しすぎたためと考える。ネット環境がなかった約30年前まではデジタルとアナログが良いバランスで共存できていた。

1970年代、デジタル化黎明期のコンピューターは人間の創造性を育てるツールだった。コンピューターは自分で組み立てて自分でプログラミングする遊具だった。その楽しみをデジタルテクノロジーの進歩が奪ってしまった。

当時はコンピューターを触っている時間よりもプログラムを考えているアナログな時間の方が長かった。ソースコードの入力やデバッグ作業にはコンピューターを触る必要があるが、プログラムはアイデアからフローチャート、コーディングまで紙のノートに手書きで書いていた。またプログラムの機能拡張や修正の検討作業はプログラムコードを印刷した紙に手書きで書き込んでいた。懐かしい...。

デジタル化が進んだ現代の社会では、自分でデジタルとアナログのバランスを適切に保ち、デジタルの毒から自分を守る時代になった。

アナログへの回帰とデジタルの遮断・制限

日常生活はデジタル化により便利になったが、旧来のアナログツールに戻したほうが総合的に判断するとメリットが大きいことがある。また新しいデジタルテクノロジーの登場により新しいツールやサービスが生まれてきているが、これらを利用しないという選択が必要なこともある。

最近になってアナログの大切さに気づき、デジタルとアナログの良いとこどりをしようと考えるようになった。

アナログへの回帰

読書:Kindle → 紙の本

手書きメモ:iPad miniとApple Pencil → 紙のノートと万年筆

テーブルランプ:スマートランプとApple Watch → 普通の電球と紐スイッチ

デジタルの遮断・制限

SNSを利用しない

生成AIを利用しない

YouTube動画視聴を制限する

通知を最低限に絞る

デジタル依存の現状と一時的アナログ生活

普段当たり前のように使っているデジタルテクノロジーを一時的に完全排除し、アナログテクノロジーだけで生活すると何かが見えてくるのではないだろうか。必要のないデジタルテクノロジーの発見やアナログのメリットを再発見をする機会が得られるのではないかだろうか。「デジタルデトックス」の手法が使えそうだ。

(『デジタル・ミニマリスト』の「デジタル片づけ」ではまだ気がつかなかった)

「デジタルデトックス」とは、「デドックス=解毒」の言葉が示すとおり、ネットやスマホといったデジタル環境の持つ負の側面から「少し離れる習慣」を取り入れようというものです。

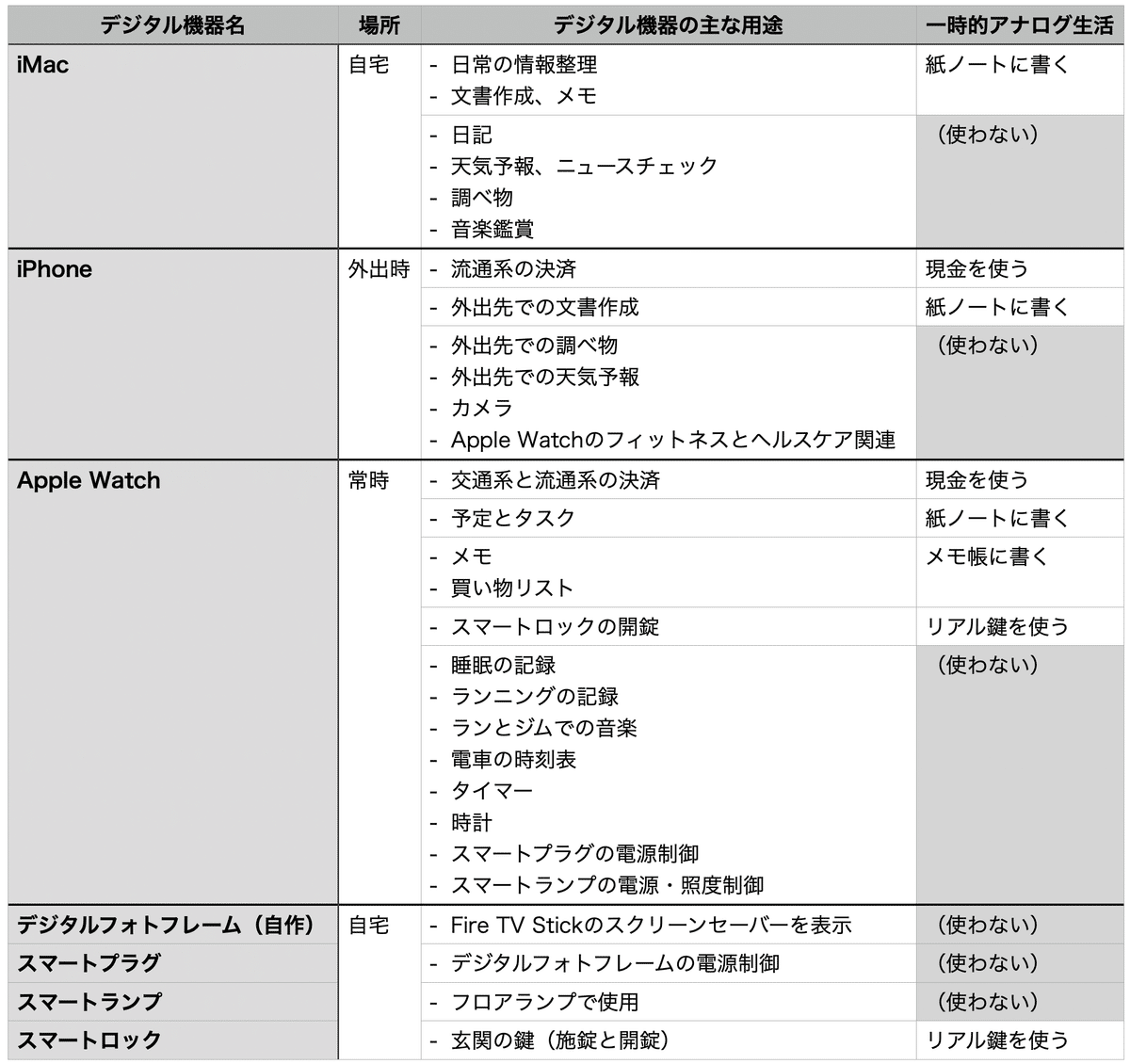

日常生活で使用しているデジタル機器とその用途を抽出し、一時的なアナログ生活をした場合の対応を下表に整理した。

この表を作成してわかったことは以下のとおり。

日常生活で使っているデジタル機器が意外と少ない。

デジタル機器でできることが多い。

Apple Watchの用途が多い。(依存している?)

アナログ生活はシンプル。

日常生活でアナログへの回帰とデジタルの遮断・制限を進めているが、まだまだデジタルに依存した生活をしていることに気づいた。

おわりに

本記事を書いたことでアナログ生活をイメージすることができた。不便そうだが実にシンプルだ。一時的なアナログ生活を体験してみようと思う。やや不安を感じる一方で何かを発見できそうなワクワク感がある。