法人向けPCのスマートな買い方

こんにちは、トリングことSEKIです。

この記事はFinatextグループ10周年記念アドベントカレンダーの9日目の記事です!昨日はMasudaさんが「「○○」として働く~私がBizDevもHRも両方やる理由~」という記事を公開しています。

さて、自分は現在Platform Unitというグループ全体のIT基盤について面倒を見ている部署にいます。その中でCorp-System業務をメインに関わっており、いわゆる情シス、Corporate ITの業務を担当しています。

最初に - このエントリは?

本エントリでは情シス初心者向けに、法人向けPCのスマートな買い方をお伝えしたいと思います。今回はWindows PCを前提としていますので、ご了承ください。

法人向けPCと個人向けPCの違いについて

最初に「当たり前過ぎる大前提の話」です。皆さん、法人向けPCと個人向けPCの違いって分かりますか?

「実は、よく分かってないです。。」という人は、さわりとして下記リンクの「パソコン修理業者」の人はどんなパソコンを選ぶのか? 本音で語ってもらった!を最初に一読お願いします。

それでは社用PCの購入タイミングについて考えて行きましょう!

PC購入のタイミングについて

購入のタイミングとして、以下に3パターンを挙げてみました。

毎月購入するパターン

必要なタイミングで購入するパターン

年4回の購入にしぼるパターン

ここで注目して欲しいのは3の「年4回で購入するパターン」です。なぜ年4回の購入が良いのか?については次の文章で説明したいと思います。

四半期決算のタイミングを狙おう!

外資系の大手PCメーカーでは四半期単位での決算が有ります。この決算タイミングに合わせてタイムセールや特価対応をしてくれる事が多々あります。ココを狙って行くのが「吉」です。

DELL(デル):

決算月: 1月末

半期決算月: 7月末と1月末

四半期決算月: 4月末、7月末、10月末、1月末

Lenovo(レノボ):

決算月: 3月末

半期決算月: 9月末と3月末

四半期決算月: 6月末、9月末、12月末、3月末

HP(ヒューレット・パッカード):

決算月: 10月末

半期決算月: 4月末と10月末

四半期決算月: 1月末、4月末、7月末、10月末

そしてセールのタイミングは、この4つ。

四半期決算

半期決算

年度末決算

新年度スタート直後(決算月翌月)

メーカー各社の直販(EC)サイトに登録すると、メルマガで詳しいキャンペーン内容について読めます。メール経由でキャンペーンやタイムセールの情報をチェックしてみて下さい。1年間分貯めて通しで俯瞰して眺めるのもアリです。新機種発売や価格変動など色々と見えてくるものが有ると思います。

為替レートの意識の仕方

今年、2023年は為替レートの変動が激しい1年でした。実はPCの価格は四半期決算のタイミング毎に改定されます。

直近、値上げ傾向か?値下げ傾向か?流れを見る方法はいくつか有ります。一例を挙げるとIT系ニュースサイトでの相場情報です。PCパーツが値上がり傾向の場合は少し時間を置いてPCの価格に反映され、価格が押し上げられる事が多かったです。

在庫を持とう!都度購入は避けること

「来月の入社予定は2名だからPC2台用意して!」と言われ、その都度注文しているような場合は、在庫を持つようにしましょう。

では、どのタイミングで買うか?というと、ここまでに説明した四半期決算のタイミングを使って年4回の購入をするのです。

トラックレコードの定期チェック

採用計画(見込み)

採用人数(実績)

上記2つを人事と上手く共有して把握しましょう。その上で、PCをある程度の台数でまとめ買いした場合に浮くコストを算出してみましょう。

まとめ買いする利点

コストが浮く。経費削減につながる

在庫を持つ利点

急な入社対応にも直ぐに対応出来る

納期が間に合わない場合に、一時的に中古を渡す必要が無くなる(再交換が不要になる)

まとめ買いするメリットや在庫を持ったほうが良いメリットを取りまとめたら、それを上長や経営陣に説明しましょう。在庫を抱える形での運用が出来る様に改善していきましょう。

USキーボードとJISキーボードの比率

ITエンジニアの多い職場ほど、USキーボードの比率が高いと思います。この辺りはMDMや管理台帳などから割合・台数をはじき出して、ニーズを把握しておくのが◎です。それぞれのキーボード種別で必要になりそうな台数を予想した上で、在庫を用意しておきましょう。

状況に応じてOSやOfficeのライフサイクル把握を

Windows 11など、最近は機能更新プログラム等の充実によってWindows OSのサポート期限を昔ほど問題視しなくても済むようになりました。ただ自社内で新旧様々なOSを使っている場合、下図のように自分なりのライフサイクル表を作っておくのをオススメします。

直販と代理店のどちら経由で買うのが良い?

基本的に直販から買うほうが安くて、速くて、便利です。

ただ機種やモデルによっては代理店から購入するのと、そんなに金額が変わらないケースも有ったりします。その場合は、代理店から購入するのもオススメ出来ます。

代理店購入のメリットについての一例を挙げます。ノートPCを継続して購入していると希に初期不良が起きる事が有ります。それがもし液晶ディスプレイ部だった場合、初期不良であっても有償修理となるケースが有ります。

上記のように液晶割れでは無いものの開梱直後から画面上にシミのようなモノが発生し、サポートセンターに確認した所、あくまで個体差によるものだと言い張られた事がありました。

「実際の使用について使いづらい(見えづらい)かも知れないが、割れてはいない、またドット抜け等でもないためルール上、無償交換は不可、有償修理となります」といった回答。

こういったトラブル時、自社とメーカーとの間に代理店に入って貰う事で、代理店がメーカーに掛け合ってくれる事もあります。自分の場合は、代理店のおかげで、最終的に何とか無償交換する事が出来ました。

【おまけ】カタログでは分からないスペックもある

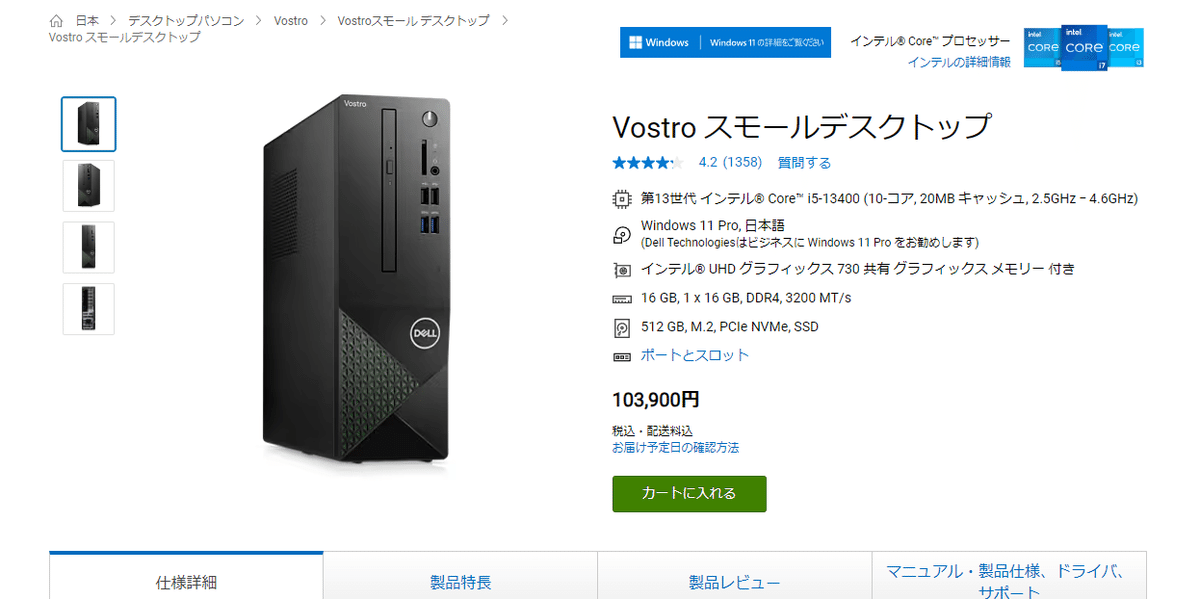

例えば下記のDELLの2製品の場合、ほぼ同等スペックで構成を組めるのですが値段がかなり違います。

CPU: Core i5

メモリ: 16GB

ストレージ: 512GB(M.2 SSD)

OS: Win 11 pro

本体サイズ: ほぼ同一

実際に「CPUのスペックがOptiPlexのほうがちょっと高いけど、なぜこんな価格差になるの?端子数の差?」と思ったりするかも知れませんが、実は下記ようにOptiPlexのほうが優れている点が有ります。

電源の省エネ性能に優れる : 電気代が安く抑えられる

搭載マザーボードがハイグレード : VOSTROと比べて故障率が低い

と言う事でカタログ上の数字に書かれていない部分も考えてみましょう!という話でした。

まとめ - 最後に

如何でしたでしょうか。

このエントリは自分が駆け出し時分に「ひとり情シス」をやっていた頃、こんな先輩に教えて貰えていたらな〜という気持ちで書きました。

日々奮闘する情シスの方々にとって、一助になれば幸いです。

明日は…

明日は狩野さんによる「1人目QAとして他業種から飛び込むときのマインドセット」についての記事です。お楽しみに!