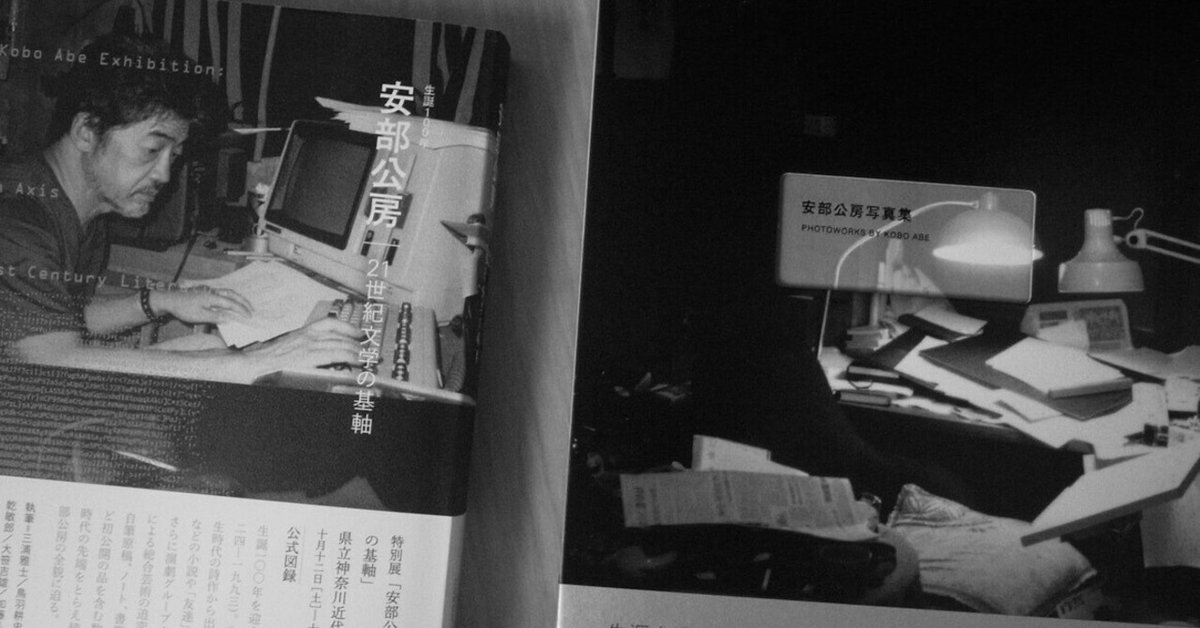

安部公房展 21世紀文学の基軸

救助を求める電話に応じて、やって来る、救いの主が、自分の地図を省略だらけの略図にすぎないと自覚させる、地図の外からの使いだったとしたら……その人間もまた、存在しながら存在しない、あのカーブの向うを覗き込んでしまったことになるのだ。

なんとなく思い返してみると、少年時代、「日本文学」なるものにはまったく興味がわかず、その理由は、わたしが生まれ育った沖縄の気候や風土と、日本文学があつかうそれとが、いちじるしく乖離していたせいだろう。

だからというべきか、わたしは日本文学の辺境に位置していたSFを読んでいたのだった。

思考実験を旨とするSFでは、描かれる社会像も抽象的で、なまなましい沖縄の現実とも、よそよそしい日本の風景とも、あまり結びつかなかったから。

具体的には、小松左京、筒井康隆、星新一の御三家。

それから萩尾望都がマンガ化した『百億の昼と千億の夜』で度肝を抜かれた光瀬龍(いま考えると、こんな難渋な原作を、よくもまあ、完璧にマンガ化したものだと、むしろ萩尾先生の天才ぶりに驚いてしまうが)。

それで、たしか筒井経由で、高校生くらいのときだったか、安部公房にたどりつく。

安部公房の小説も、作家によって仮構された、抽象的な世界が広がっているだけだ。

ちなみに、10代の頃の読書傾向に決定的な影響を与えたのが、筒井の書評集『みだれ撃ち涜書ノート』である。

今年、文庫化されて、話題となっただけでなく、なにやら売れてもいるらしいガブリエル・ガルシア=マルケスの『百年の孤独』をはじめとするイスパノアメリカの小説群にかんしても、この本がガイダンスの役割を果たしてくれた。

ついでにいうと、20代になってからは、小林信彦のエッセイ集『小説世界のロビンソン』に目を開かされた。

なお、筒井と小林、このふたりの「通俗作家」に「純文学」を書かせたのが、中央公論社の文芸誌「海」の編集者、塙嘉彦である。

話をもどすと、筒井康隆経由で、ということは、安部公房の小説も、日本文学というよりは、SFとして受けとめていた。

同時に「センス・オブ・ワンダー(驚異の感覚)」を読書生活の中心に据えて、わたしは「想像力の文学」という、ジャンルとも呼べないジャンルに惹かれていく。

ただ、そうした過程のなか、ある時期から公房特有の「実験性」や「前衛性」が、ちょっと鼻につくようになり、次第に読まなくなっていったのだが、しかし、過去の一時期、わたしにとって重要な作家であったことは間違いない、

アラン・ロブ=グリエとの共同作業(公房が撮った新宿の写真に、ロブ=グリエが文章を添えるという企画)も実現してほしかった。

いま、どれかを再読するとしたら、『燃えつきた地図』、『箱男』、『密会』あたりだろうか。

そういえば、これらの作品との関連でいうと、苅部直『安部公房の都市』(講談社、2012)は、示唆的な論評だったと記憶している。

ちくま学芸文庫や講談社学術文庫が、安部公房生誕100周年の機会に文庫化すればいいのに、と思わないでもない。

付け加えておくと、山口果林『安部公房とわたし』(講談社、2013)も。

と思ったら、こちらのほうは、とっくに文庫化されていた。失敬。

さて、「安部公房展 21世紀文学の基軸」に足を運び、いまさらながら再確認できたのは、公房が日本文学の影響をほとんど受けていないという事実だった。

若いころはリルケやカフカなど海外の詩や小説に目を向け、この傾向は後年にいたるまで続き、たとえば、ここでふたたびガルシア=マルケスの名前を出すと、この巨大な才能にもすかさず反応していたようである。

文学館で開催される文学者の展示なのだから、自筆原稿や、葉書、手紙の類が並ぶのは当然として、安部公房展が独特なのは、映画やラジオ、演劇など他メディアとの相互浸透はまだいい、尋常ならざるカメラ/写真への偏愛や、さまざま乗り継いできた愛車の数々、もっとも特筆すべきはシンセサイザーの操作と作曲、そして執筆に使用した最初期のワープロまで、まんべんなく目配りしているところだろう。

そういったメディアやテクノロジーの存在が、公房の小説と付かず離れずの関係を保っていたことが十全に示されている。

呆然としたのは、公房は発明家でもあったから、特許を取得したジャッキ不要のタイヤチェーン「チェニジー」の現物まで並んでいて、いやはや、こんなものは初めて見た。

埴谷雄高宛の私信とチェジニーは等価なのだ。

公房の配偶者であり、表現上の共闘を続けてきた美術家、安部真知の仕事にきちんと目を向け、一区画を設けているところもすばらしい。

神奈川近代文学館の本気度を感じさせる、密度の高い展示である。 (O)

会場 県立神奈川近代文学館(神奈川県横浜市)

会期 2024年10月12日(土)〜12月8日(日)