乃し梅白玉の作り方

山形の銘菓、乃し梅が売っていたので買いました。

寒天を使ったお菓子はたくさんありますが、のし梅は酸味と独特な食感が特徴。

元祖山形の伝統銘菓。完熟梅の爽やかな酸味が特徴です。もとは1600年代の山形藩主「最上義光公」の御殿医として招かれた「小林玄端」が長崎での遊学の際に会得してきたといわれる気付け薬。

その後も街に伝え続けられていた薬を元にして、薬屋生まれの佐藤屋の初代松兵衛が菓子屋を創業してからも受継ぎ、代々の試行錯誤の上、寒天の導入、旬の梅を缶詰にする技術などの獲得や薄く流した寒天を「干して乾燥させる」という如何にも山形らしい製法の工夫でもって、明治の初期に今の菓子の形に完成させました。

この独特の触感は干して乾燥させるという手法からきているんですね。山形=梅というのは紅花から色素を抽出するさいの酸として使われていたことに由来するらしいです。郷土菓子はこうした背景がすごく面白い。

封を開けると竹皮が姿を見せます。コストもかかるでしょうけど、プラスチックフィルムとかに変えないのがまた善き哉。

竹皮にサンドされているのは琥珀色の食べ物です。ねちっとした食感と酸味、梅の香りがあります。フランス菓子でいうパート・ド・フリュイに近い味です。パート・ド・フリュイはペクチンで固めますが、こちらは寒天という点に日本らしさがあります。寒天を使ったテクニックはベジタリアンやヴィーガンの広まりにともなって欧米でも広まっていますが、日本はずっと昔からこういったお菓子を作ってきました。

こののし梅。そのまま食べてもおいしいのですが、酸味がやや強いので、今日は乃し梅白玉を作ります。といってものし梅で白玉団子を巻くだけで作れるデザートです。

白玉粉50gに水40gを加えます。水の量は白玉粉の80%〜90%が目安です。白玉粉はもち米が原料。水挽きした後、何回も水にさらすので、粒子が細かいのが特徴。また、デンプンが何個かつながった粗でんぷんという状態です。この構成が原材料や製造方法によって違ってくるので、白玉粉はメーカーによってけっこう味や食感が違います。

はじめは箸で混ぜた方が手にくっつきませんよ。ちなみにここで熱湯を加えるとやわらかくなってしまい、成形できません。(そんなことする人はいないと思いますが)

白玉粉はよく練ったほうが茹で上がりがやわらかくなります。よく捏ねると粒子が壊れて細かくなるからですね。あまり水を入れすぎると形を作りにくくなりますが、少ないとボロボロしてこねにくいです。ボロボロの場合は手を水で濡らしてから捏ねるといいです。

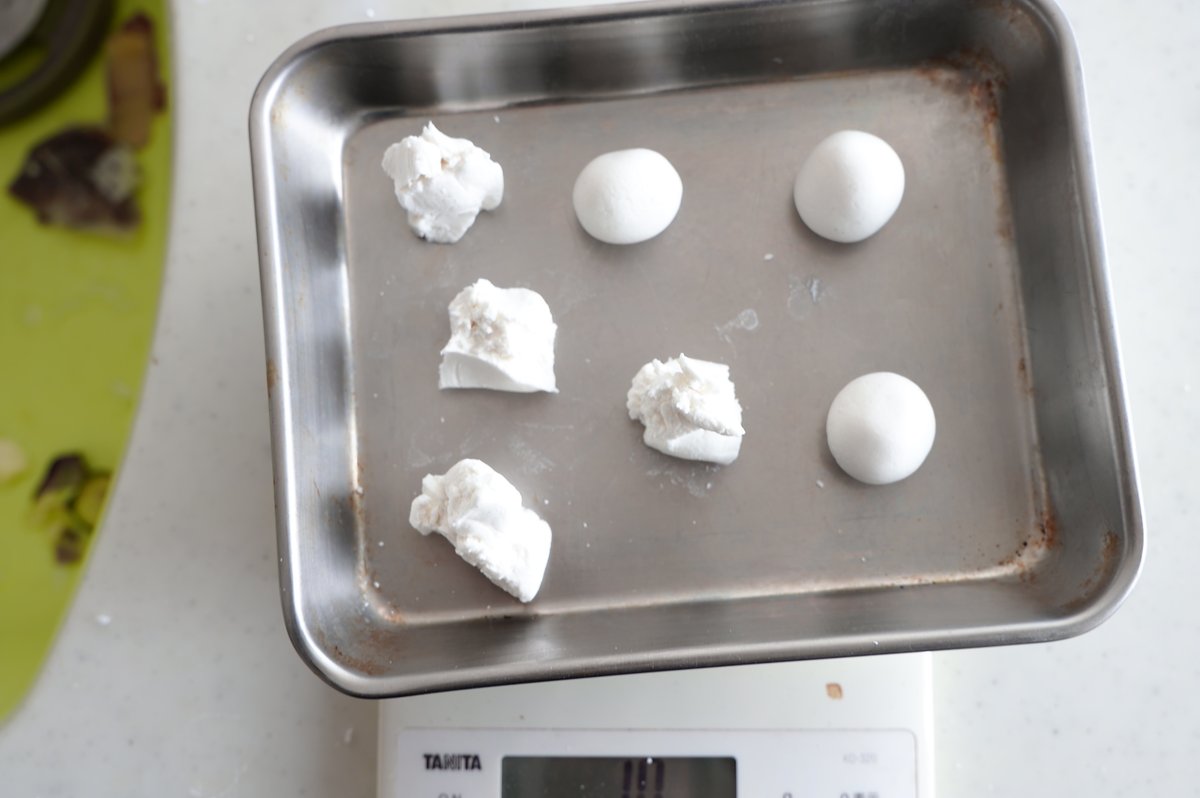

一個11gに丸めました。丸めるときはやさしく手のひらで転がすようにしましょう。力を入れすぎると亀裂ができたり、砕けたりします。ちなみに砂糖を添加するとこの亀裂が抑制され(中里トシ子,長谷川千佳子,村上智子,横田聖子: 大妻女子大紀要35,75(1999)より)その量は白玉粉の10%が適正とされていますが、今回は省略。

沸騰した湯に白玉団子を落とします。

静かな火加減で茹でていると白玉が浮いてきます。ちなみにもち米のデンプンはうるち米とは違い低温(70℃程度)でも糊化するので、強すぎる火加減は必要ありませんし、浮いてきたら1分ほど茹でれば大丈夫。白玉は意外と火が通るのが早いのです。

水道水にとります。

この工程は省いてもいいのですが、表面をさっと洗って冷やしたら、すぐに40℃くらいのぬるま湯に移しておきます。というのも白玉はもちなので冷めると固くなります。温いくらいがおいしい。(と僕は思います)

半分に切った乃し梅で白玉を巻けばできあがり。

竹皮でできた表面の繊細なテクスチャーが味にも影響しているように思います。これが平らだったらなんともつまらないお菓子になるかも。白玉が透けて見える感じが風情があるデザートです。ちなみに日本茶ではなく、紅茶が合うので試してください。

いいなと思ったら応援しよう!