夏至の日は昼間が一番長いけど。。。

(年によって前後はしますが)6月21日は【夏至】です。

夏至は「一年において昼間(太陽が出ている)の時間が最も長い」日です。

が、

・日の出が最も早い日

・日の入りが最も遅い日

ではありません。

どういうことでしょうか?

私の住む【札幌】の場合、夏至(2022年6月21日)の日の出・日の入りの時刻は

・日の出 : 3時55分11秒

・日の入り:19時17分28秒

ですので昼間時間は、15時間22分17秒となります。

これに対し、日の出が最も早い日は6月15日で

・日の出 : 3時54分32秒(6月14日も同じ)

・日の入り:19時15分32秒

ですので昼間時間は、15時間21分00秒

日の入りが最も遅い日は6月27日で

・日の出 : 3時57分03秒

・日の入り:19時18分10秒(6月28日も同じ)

ですので昼間時間は15時間21分07秒となります。

なぜ【夏至の日】は昼間時間が最も長いのに、日の出が最も早く、日の入りが最も遅くならないのでしょうか?

順を追って見ていきましょう。

理由1:日の出・日の入りの定義

初日の出の時など、水平線が見える場所へ行ってみることが多いのではないかと思います。

その日の出ですが、どの瞬間を持って【日の出】となるのでしょうか?

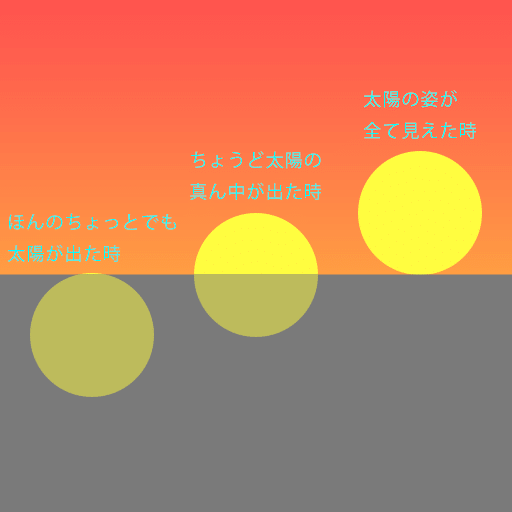

・ほんのちょっとでも太陽が出た時

・ちょうど太陽の真ん中が出た時

・太陽の姿が全て見えた時

のどれかになるかと思います。

答えは、『ほんのちょっとでも太陽が出た時』になります。

日の入りはその逆で『太陽が全て見えなくなった時』となります。

つまり『太陽がちょっとでも見えていれば昼間』なのです。

これに対し、月の出・月の入りは「月の中心」で判断します。

これは月が満ち欠けするためで、月の見える部分が地平線より出ている/下にあるを判断しにくいためになります。

実際は大気の浮き上がり現象(大気差)の影響で地平線下にあっても見えてますが、ややこしくなるので割愛します。

理由2:日本標準時子午線

【日本標準時子午線】というのを聞いたことがあるでしょうか?

自転する地球において、時刻の基準となる地球を南北に走る【経線】があり、日本の場合は東経135度がそれにあたり兵庫県明石市を通っています。

いわゆる世界時(UTC)の基準が経度0度になり、イギリスのグリニッジを通っています。

そこから東西に15度ずれるごとに1時間の時差が生じます。

東にずれれば1時間早くなり、西にずれれば1時間遅くなります。

(ぐるっと360度で24時間なので15度ごとになります)

135度ですと、135 ÷ 15 で9となり、東にずれますので(日の出が早くなり)UTCから+9時間となります(UTC+9)

つまり、東西のずれで時間がずれます。

では何に対して「ずれる」のでしょうか?

答えは【(太陽の)南中】に対してずれることになります。

太陽は正午に真南にきます(=南中)

この時、明石市ではちょうど真南に太陽がきています。

では、それよりも東、西ではどうでしょうか?

東に行くほど時間(日の出)は早くなりますので、太陽は南中を過ぎてしまい、やや西にずれます。

逆に西に行くほど時間(日の入り)は遅くなりますので、太陽はまだ真南になく、やや東にずれています。

理由3:地軸の傾き

地球の地軸は太陽に対して23.4度傾いています。

この傾きがあるため、太陽が南中するときの高さ(高度)が変わり、季節の移り変わりがおきます。

私の住む札幌市(北緯43度)の場合、夏至の日の太陽の南中高度は、70.4度

対して冬至の日の南中高度は、23.6度になります。

太陽が地平線に対して何度の角度で東から昇り、西に沈むかは緯度から計算します。

北緯43度の場合、地平線に対して47度の角度で太陽は東から昇り、西に沈みます。

極端な例を考えると分かりやすいのですが、春分・秋分の時、太陽は真東から昇り、真西に沈みます。

これを赤道直下で見ていると考えると、太陽は地平線に対して垂直に東から昇り、天頂を通って、垂直に西に沈みます。

逆に北極や南極では太陽は地平線を昇りも沈みもしないで、地平線の上をまさに転がるように動きます。

赤道は緯度が0度で、極点は90度になります。

0度ですと垂直(90度)、90度だと転がる(0度)なので、90度 - 緯度(北緯)で太陽が昇る(沈む)角度が計算できます。

これは南中高度を計算する場合も同様になり、

夏至:90度 + 緯度(北緯) - 23.4度

冬至:90度 - 緯度(北緯) - 23.4度

となります(南半球の場合は、南緯を北緯で表す。南緯30度の場合、北緯"-30度"として計算する)

理由4:地球の自転と公転(均時差)

地球そのものがくるっと一回転する動き(自転)と、太陽の周りをぐるっと一回りする動き(公転)の2つが一日(太陽が南中してから西に沈み、東から昇って再び南中するまで)という時間に関係しているという話は「一日の長さと自転周期」に書いた通りです。

ここで、「4分」という時間が出てきましたが、これは常に一定ではないのです。

どうしてでしょうか?

答えは地球の公転軌道が楕円だからです。

地球が太陽の周りを正確に円を描いて回っていれば、その移動速度(軌道上を進むスピード)は一定になります。

ですが、それが楕円軌道の場合は一定になりません。

楕円軌道は2つの焦点を持ち、その一方に太陽が、もう片方には何もありません。

楕円軌道を進むとき、太陽に近い軌道を進むときは早く、遠い軌道を進むときには遅くなます(ケプラーの第2法則)

(地球と月の場合ですが、図入りの説明はこちら)

つまり、地球が一回転する23時間56分に対し太陽が真南に来るように余計に回る4分は、太陽に近い軌道を動くときは太陽の位置ずれが大きいので4分よりも長く、遠い軌道を動くときは位置ずれが小さいので4分よりも短くなるのです。

ですが、1日24時間は一年のうちで長くなったり短くなったりすると困るので、時計は24時間のまま、正午の太陽の位置だけがずれるのです。

地球が太陽に最も近づくのは1月初旬(2022年の場合は1月4日)で、最も遠くなるのは7月初旬(2022年の場合は7月4日)になります。

(月の運動で地球が引っ張られるため、数日レベルで前後します)

これにより南中時に太陽が東西にずれる日は夏至や冬至と関係なく、近日点通過日と遠日点通過日がポイントになります。

日付を並べると(2022年の場合)

・近日点通過日 : 1月 4日

・日の出が最も遅い日: 1月 3日

・日の出が最も早い日: 6月15日

・夏至 : 6月21日

・日の入が最も遅い日: 6月27日

・遠日点通過日 : 7月 4日

・日の入が最も早い日:12月 9日

・冬至 :12月22日

となるのです。

まとめ

夏至や冬至といった二十四節気は太陽が特定の太陽黄経の位置に達した時を含む日となります。

日の出・日の入りは太陽の中心ではなく、ちょっとでも見えた・全部隠れたが基準ですので、その分、ずれが生じます。

日本国内における日の出・日の入り時間の違いは、その地点の経度が関係します。

日本標準子午線のある東経135度よりも東なら早く、西なら遅くなります。

地軸が傾いているため、年間を通じての太陽の南中高度は変わります。

夏は陽が高く、冬は低くなります。

地球の自転と公転(均時差)により(地球が楕円軌道を回っているため)、ある任意の時間における太陽の位置は東西にずれます。

(南北のずれは地軸の傾きによる)

夏至の日であっても均時差により太陽がより東にずれる日が数日遅れるため、日の入りが最も遅い日は後になります。

(同様の太陽が西にずれる日が夏至の日よりも数日前にある。冬至も同様)

これらの理由により、夏至は「一年において、昼間(太陽が出ている)の時間が最も長い」日ですが、

・日の出が最も早い日

・日の入りが最も遅い日

ではありません。(冬至はその逆)

となるのです。

おまけ

アナレンマ

あげた4つの理由のうち、

・地軸の傾き

・地球の自転と公転

で任意の地点における正午の太陽の位置を観測すると、8の字を描くようになります。

これが【アナレンマ】です。

これをみると、同じ正午であっても時計上は変わりありませんが、天体から見ると時間が進みすぎであったり遅れたりしていることがわかります。

8の字をよくみると上の丸と下の丸で大きさが違いますし、各太陽の間隔(一ヶ月おき)も異なります。

これはまさに地球の自転と公転(ケプラーの第2法則)が原因なのです。

昼夜の時間が同じになるのはいつだ?

春分・秋分の日は太陽が真東から昇り、真西に沈む日です。

太陽が春分点(秋分点)を通過するのは太陽の【中心】で判断しています。

ですが、日の出・日の入りは太陽の中心ではなく

・ほんのちょっとでも太陽が出た

・太陽が全て見えなくなった

で判断します。

つまり、太陽の中心からその端までの半径×2倍分、昼間が長くなります。

太陽の見かけの大きさは約0.53度(視直径)です。

これを時間に換算すると約3分になります。

3分昼間が長くなりますので、3分夜は短くなり、春分・秋分の日の昼と夜の時間は

昼:12時間6分

夜:11時間54分

となります。

昼夜が全く同じ時間になるのは(2022年の場合)

3月17日:11時間59分15秒

3月18日:12時間 2分13秒

3月21日:春分の日

9月23日:秋分の日

9月25日:12時間 2分54秒

9月26日:11時間59分59秒

となります。

いいなと思ったら応援しよう!