経営者になった研究者、備忘する - 7ヶ月目 | 経営者になる前にやっておいて超良かったこと

これは、経営者になった研究者の備忘録である。

私が経営をしながらその時考えていたこと、実践していたこと、喜怒哀楽などをつらつらと綴っていく。

ちなみに今日は宇多田ヒカルさんの"first love"を聴きながらちょっぴりエモい気持ちで綴っている(文面がエモくなってたらきっとそのせい笑)。

今回は「経営者のプライベート」について。

0→1で事業を立ち上げて数ヶ月の創業期にある経営者がどんな生活をおくっていくのかを書いていく。やたら忙しそうにしている様子が垣間見れるが、「わたし忙しいのよエッヘン」とか言いたいわけではなく、事実をそのまま淡々と書いているのでお許し頂きたい。

ちなみに「経営者になった研究者シリーズ」は備忘録なので誰かの役に立とうという意思もなく、取り留めもないので、決して「研究者が経営者として成功するノウハウを教えるぜ」みたいな意図で書いてはいない。

というわけで、この備忘録を読んで「参考にしたら痛い目をみました」と言われても何の責任も持たないので留意されたし。

また、創業からの年月としては、正確にはmMEDICI株式会社の創業は2024年4月なのだが、私がCEOとなり稼動し始めたのが2024年8月のため、そちらを始点としてカウントする。

① 研究者としての思考法を身につける

経営者と研究者って全然関係がない職に見えるし、実際私も自分が経営をするまではまさか研究者としての思考法が経営に役立つとは思わなかった。

どう役立つか。

超緻密なロジ組みができる

言わずもがな、研究者の思考は緻密である。

研究にいたっては論文の一語、一文に悩みながら研究デザインを組み、一つ一つ石を積み上げるように研究を実施していく。最も思考的な緻密さが求められる職だと言っても過言ではないのではないか。

さて、経営を始める前はよく言われるように経営者は「PDDDDDDDDDDDCA」というビヘイビアが求められるのかと思っていた。つまり「まず実行、とにかく実行、そして実行」である。

しかし、実際に経営を始めた今となっては私はこの言説は眉唾だと思っており、この「PDDDDDDDDDDDCA」の背後には「この手法で死んでいった数多の経営者」がいるはずなのである。そして、残った成功者が「PDDDDDDDDDDDCA」と言っているから「実行こそ正義」だという認知が形成されていると思っている。

私はといえば、「PPPPPPDDDDDDCCCAAA」くらいの気持ちで経営している。そう、計画時点で鬼のロジック組みをして、完全に死亡フラグを潰し切って、そして「これなら勝ち切れる、残っている負け筋も万が一そっちにいっても致命的な負けにはならない」と確信を抱いた勝負にだけ出るようにしている。

例えばウェビナーであれば、講師の探索から企画立案、チケットサイトの設定、販売の開始と集客、当日運営、講師への振込、この全ステップにおいて一挙手一投足で「何を、どこで、どうやって、誰が、いつやるべきか」を明確に規定してスタートしないと不安で気が済まない。

以下はそれを繰り返してできあがったウェビナー運営のWBSである。全てのアクションにおいて、「どのリンクで、どのボタンを押して、どんな文言を入力するか」というレベルで規定している。そして、それぞれのアクションにおけるリスクを洗い出し、ヒューマンエラーが起こらないような打ち手をそれぞれに添えている。

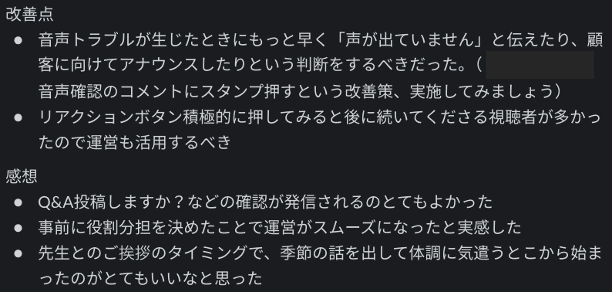

そして、このWBSも「作って終わり」ではなく、無限にブラッシュアップし続けている。例えば毎月開催されているウェビナーでは「終了30分以内に全員が反省点を書き出す」ことを義務付けており、それが速攻でWBSに反映され「次回は前回より質が上がる」仕組みを構築している。

私の経営者の信条として「勝てる勝負を作り、勝てる勝負だけをする」というものがあるが、その闘いにうって出られているのも研究者時代に鍛えた緻密な思考法があるからだと考える。

理をもって断ずる

弊社の共通言語はロジックであり、意思決定においてロジックを欠いた主張が許容されることはない。ロジックが建てられていなければ主張の是非を判断する以前に「他者に共有する段階にないので、ロジックを練ってください」とプッシュバックする。

それはもちろん「詳細な事業計画をたててくれ」というわけではなく(そんなことやってたら事業が死ぬ)、シンプルでも良いからロジックのツボを抑えた主張をしなさい、ということである。

例えば「オンラインスクールで新たに職種ごとのピアグループを作ってはどうか?」という提案をラフにSlackでやる際にも、その提案の背景、概要、起こりうるリスク、期限、担当者、これくらいまでは初手の情報に含まれていなければプッシュバックである。

会社とは組織であり、組織で動くのであれば全員が芯を食って納得できるだけの道理が必要である。つまり「私の感想」で動かして良いものではないし、ロジックがなければクリティークもない。

ただし、ロジックに囚われて動きが遅くなってもいけない。ローンチ直後の弊社にとってはスピード感は最大のエッジの一つであり、「ロジックを組むのに時間をかけた結果会社が死にました」ではお話にならない。

ロジックはあくまでもアクションを駆動させる機動に過ぎないので、いかにツボをつき、瞬時に頭を回転させ、強固なロジックを建てられるかを大いに重視している(それができるメンバーだけを採用してるつもりである)。

② 世界的企業での勤務経験

何度も言っているが、企業未経験の人に伝えたいことはたった一つ、「初手はとにかく大企業、やりがいとかどうでもいいから大企業、少しでも大きい企業」である。

それは経営者になる前提の方にも言えることで、その理由をここでは解説する。

経歴書の信頼値を叩き上げる

大手で働いた経歴があるということは、それだけの人物保証になる。「めっちゃ優秀なんだ」というよりも、「この企業で働けるくらいには最低限のところは大丈夫だろう」という保証である。

皆さんも考えてみてほしい。よくわからん創立6ヶ月の企業の代表挨拶ページをみて、その会社の代表が名前を聞いたことのない会社で働いていた時と、マッキンゼーやゴールドマンサックスで働いていた時とでは、印象はずいぶんと変わるのではないだろうか?

この信頼パンチはTo C営業においてはもちろん、To B営業においてもある程度の効力を発揮する。例えば企業様にご挨拶させて頂く際にも「マッキンゼーを2024年に退社し、この会社を創立しました」と伝えることで「元マッキンゼーの人」というポジティブなパッケージングをした上で営業に入ることができる。

起業するとマジで何者でもなくなるので、学歴や経歴が発揮する信頼ブーストのインパクトが本当にありがたいのである。「過去の私偉い」と言いたくなる。

お金の払い手のダイナミクスを理解する

企業には「お金の払い手-受け取り手」という関係性が存在し、やはりパワーバランスとしてはお金の払い手の方が圧倒的に上である。

そして、お金の受け取り手としてのビジネスを展開している企業にとっては、「どうやったら沢山のお金を気持ちよく払ってもらえるか」、つまりお金の払い手のダイナミクスを理解しているということの価値はめっちゃくちゃ高いのである。

弊社はリアルワールドデータの利活用支援事業を展開してるが、ローンチ1ヶ月で6社以上の契約を頂いた。この理由の半分くらいは「リアルワールドデータの文脈で、製薬というヘルスケア業界最大のお金の払い手のダイナミクスを理解してるから」である。

お金の払い手の中の人々と繋がっておく

自分が働いていた大企業と、その周りで繋がった人たちは、独立した瞬間に「お客さん候補」となる。

私自身はもうかつて働いていた企業の中のことには当然ながらタッチはできないが、それでも「中の人」と繋がっておくことで沢山のビジネスチャンスが生まれる。

今の弊社のお客様の中にも、かつて働いていた企業を介して知り合った企業の方々などもいらっしゃり、まさに大企業のネットワーク様様である。

エクセレントカンパニーから優れた組織設計を学ぶ

エクセレントカンパニーとは、長年続く世界に名だたる大企業であり、例えばジョンソンエンドジョンソンやグーグル、P&Gなどである。

中に入るとわかるが、エクセレントカンパニーの組織設計はエグいぐらい洗練されている。それも当たり前で、文字通り全世界で数万人以上の社員が企業のミッションの達成のために同じ方向を向いて働き、何年も利益を上げ続けてきているのである。

自分が経営者になって思うが、同じ人間に成せることとは到底思えない。奇跡である。

大企業で働くというのはそんなエクセレントカンパニーの組織設計を学ぶということだ。企業文化の醸造、評価制度、採用、インセンティブ設計、福利厚生、エクセレントカンパニーのそれらは長年凄まじいPDCAを回しながら磨き抜かれ、現在に至る。

グローバル水準のハイタレントのビヘイビアを学ぶ

エクセレントカンパニーのグローバルの部長職以上は、やばいくらい優秀である。優秀というのは、実績と専門性とマネジメント力が伴っているのは当たり前であり、その上でチャームと言われる人間的魅力がカンストしている。

特に勉強になったのがマネジメントのところで、「人間を100%パフォームさせるにはどんな声かけをどのタイミングですれば良いか」、「腑抜けた奴にはどう対応すれば良いか」、「どのような観点から評価すべきか」などのソフトスキルが大いに勉強になった。

私の頭の中にはそんなハイタレントたちの立ち振る舞いがストックされており、「今はこの人のモードでいこう」などとスイッチするようにしてみている。

③ 0→1のスタートアップでの勤務経験

とはいえ大手企業とスタートアップはまるで異なる企業であり、「大手のやり方をそのままスタートアップにもっていく」なんてことをしていたら即会社が死ぬ。

大手での経験は「目指すべき未来」として頂きつつ、スタートアップはスタートアップでの立ち振る舞いをすべきだ。

私は、大学時代からの15年以上の友人が設立した会社で1年ほど業務委託をさせてもらっていたが、この経験が超超超活きている。彼は私が東大であった人物の中で最も優秀な一人であった。

そこで学んだことは数えしれず、例えばスタートアップとしてどんなスピード感で走るべきか、どう営業を切り開いていくべきか、そんなメタ的なところから、例えばSaaSとしてどんなサービスを導入すれば良いかという具体的なところまで。

この経験があったから、私自身は起業は初めてであったものの結構な部分が「視えた」と自信をもった状態で参入することができた。

なので起業を考えている全ての人に「自分が優秀だと思うCEOの会社、そしてできるだけ初期にある会社で数ヶ月でも働く」という経験を積むことをお勧めしたい。

④ SNSを伸ばしておく

これは絶対に必要、なぜならSNSがあれば「潜在的な顧客を抱えた状態」で起業できるからである。

弊社が第1回のウェビナーで1,000人以上を集客し、現在でも毎月1,000人前後、新たにローンチしたオンラインスクールは4ヶ月で800人契約と、これらを広告費ゼロ円で達成できているのも全て「信頼値の高いフォロワーさんを1万人以上抱えたところから事業をスタートさせている」からである。

つまり「売れる状態」を作ってから事業をスタートしたのである。

研究者や医療職は研究・医療というコンテンツを作る側の人間であるから、「コンテンツをどう売るか(届けるか)」というところをおろそかにしがちな気がする。

しかし、ビジネスの鉄則はこの真逆であり、「まず売ることを考え、その後でコンテンツを作る」のである。

大切なのでもう一度言うが「まず売ることを考え、その後でコンテンツを作る」のである。

つまり、まず集客が先にあり、そしてコンテンツを作るのである。これは何も「何を作るか決まってない段階でとりあえず口から出まかせで客を集めちゃえ」という詐欺まがいのことを推奨しているわけではない。そうではなく「この人の商品であれば手に取りたいな」という信頼してくれる人(潜在顧客)を一人でも多く作っておくということである。

そして、これ以外にもSNSを伸ばす効果は大きい。潜在顧客の数というのはSNSにおけるアウトカムであるが、そのアウトカムを達成するまでのプロセスにも大いに学びが詰まっている。

SNSはマーケティングの学び場である。

自分が語りうる資格、つまり自分というコンテンツのエッジがどこにあるのか(私なら未経験からの企業研究者で勝つ、RWD研究など):自己分析

そのエッジが刺さりうるマーケットはどこか:市場分析

そのマーケットで勝つためにどんな投稿をすれば良いのか:セールスライティング

これをポストごとに繰り返してPDCAサイクルを回せるのがSNSである。無料で、何度でもトライでき、そして顧客、つまり同じSNSユーザーからの反応も即座に分かる。

つまり、SNSを伸ばすという修練を通して「ビジネスで価値を生む」ための技術を身につけるのである。

弊社のウェビナーは全て私自身がテーマ決定、講師選定、タイトル・概要のライティング、広報文のライティングまで行っているが、広告費ゼロ円にも関わらず1年にも渡って毎月1,000名前後の集客があるのは、「SNSを通して身につけてきた深いマーケット理解と、PR手法」があるからである。

ありがとうX、ありがとうイーロン。

⑤ マーケティングや広報、ブランディングの本を読みまくる

経営者の仕事は「事業に価値を作ること」であり、そしてこれはまさにマーケティングが成す技である。

プロの方から見れば素人に毛が生えた程度なので笑い飛ばして頂きたいが、私はなぜか趣味が講じて大学1年生の頃から今に至るまで気が向くとマーケティングや広報、ブランディングの本を手に取る癖がある。

趣味の範囲でブログを15年近く運営し(潰しては開設して、で7サイトくらい作ってきた)、映画のチラシデザインをしたり、キャッチコピー書いたり、映画の予告編の編集をしたり、とにかく「価値を世に伝える」という観点で色んなことに手を出してきた。

ちなみにそれでデザイン系は全くセンスがないことがわかったので今では一切手を出していないが、ライティング系は好きなことが分かったので、なので弊社のライティングは全て私がやるようにしている。

繰り返すが研究者・医療職は「売る方」よりも「作る方」に圧倒的にリソースと関心を注ぎがちであるが、ビジネスにおいては「売る方」がずっとずっと大切である。