100マイルレース成功への鍵:失敗要因から学ぶ #001

トレイルランニングは、自然の中で心身の限界を試すスポーツです。その成功には、科学的な視点からの理解が重要です。本記事では、「Factors Related to Successful Completion of a 161-km Ultramarathon(ウルトラマラソン161km完走に関連する要因)」(Hoffman & Fogard, 2011)という文献を中心に、ウルトラマラソンの成功要因と失敗要因について詳しく解説します。

ウルトラマラソンは、身体的・精神的な課題が数多く存在する競技です。これらの課題を理解し、適切な対策を講じることで、安全かつ効率的にレースに挑むことができます。初心者から経験豊富なランナーまで、この記事があなたのトレーニングやレース計画の参考になれば幸いです。

1. 文献の概要

この研究では、701人の参加者にアンケートを実施し、500人(回答率71.3%)から得られたデータを分析しました。完走に影響を与える要素や途中棄権(DNF)の主な原因を明らかにすることが目的でした。

2. 対象となった大会

ウエスタン・ステイツ・エンデュランスラン

世界最古の100マイル(約161km)のトレイルランニングレース。

1977年に正式なレースとして開始。

カリフォルニア州オリンピックバレーからオーバーンまでの山岳地帯を横断。

累積標高差:上り約5,500m、下り約7,000m。

制限時間30時間。

バーモント100エンデュランスレース

アメリカ・バーモント州で開催される100マイル(約161km)のウルトラマラソン。

トレイルと未舗装道路を組み合わせたコース。

美しい田園風景を楽しめる。

制限時間30時間、エイドステーションが充実。

3. 完走者(Finishers)と途中棄権者(DNF)の違い

年齢とBMI

男性ランナーでは、DNFランナーが完走者に比べて年齢がやや高く、BMIも高い傾向がありました。ただし、いずれもトレイルランナーの一般的な範囲内であるため、大きな要因とは言い難い部分もあります。

国内のデータもご紹介します。2004年の日本山岳耐久レースのデータでは、上位群のBMIが低い傾向にありました。この結果から、BMIがある程度パフォーマンスに影響を与える可能性が示唆されています。上位入賞者はBMIが低い傾向にある一方で、完走者全体では幅広いBMIが見られるため、その他の要因との関連性も考慮する必要があります。

ウルトラマラソン経験回数とリタイア経験回数

レース経験については、これまでのウルトラマラソンへの経験回数、完走回数、リタイア回数が方調査されました。

当然完走者のほうが経験値が高いだろうと思いきや、この調査ではDNFのほうがウルトラマラソンの経験数が多かったと報告されています。

特筆すべきはリタイア数。FinishersとDNFで明らかな差がありました。DNFの群の方がこれまでのウルトラマラソンの経験回数が多いため、リタイア回数も多くなりやすいことは考慮しつつも、過去のリタイア経験はFinisherとDNFを分ける無視できない要因かと思います。

この辺りはレース戦略や心理的な側面の影響とともに今後考察しご紹介できればと考えています。

トレーニング量

トレーニング量について、この調査では”過去3か月間における1週間の最大走行距離”を指します。

トレーニング量は、DNSでは有意に少ない結果となりました。練習不足やケガの影響を反映した数値かと思いますが、結果的にこれが参加辞退の要因の一つになっていると考えられます。

FinisherとDNFとの間に有意な差は見られませんでた。この結果だけを見るとトレーニング量は完走、リタイアを分ける要因にならないのでは…?と考えてしまうと思うますが、この数値はあくまでも”過去3か月間における1週間の最大走行距離”である点に注意が必要です。週ごとの平均距離で見たら違う結果となる可能性があることを考慮すべきかと考えます。

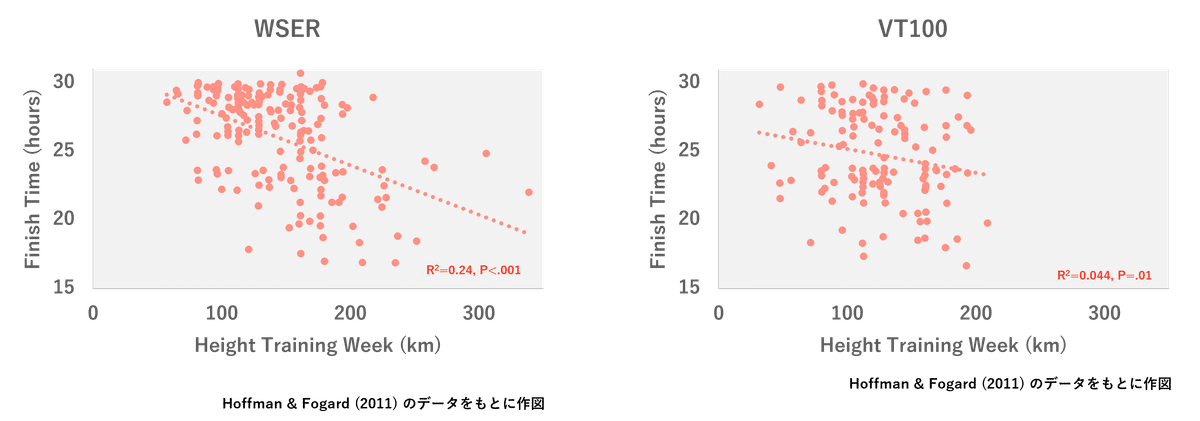

4. 総練習時間と完走時間の関係

続いて、Finishersにおける、"過去3か月間における1週間の最大走行距離"とレース完走時間の関係です。こちらはWSERとVT100ともに、有意な相関関係が認められました。トレーニング量が多いほうが、レースタイムが短かったということになります。

しかし、この関連性を示す指標である決定係数はWSERで0.24、VT100では0.044と低く、トレーニング量が多ければ必ずしもタイムが短縮されるわけではないことが分かります。

これは、トレーニングの質やレース戦略、レース当日のコンディションが結果に大きく影響を与えるためです。100マイルという長距離では、レース中のトラブル対応や精神的耐性も重要な要因となります。

とはいえ個人的には、トレーニング量とレース結果はもうもう少し関係が強くななると考えてます。日本山岳耐久レースを対象とした方向でも、上位群はトレーニング量が多い(ロードのランニングだけで週間12時間以上=少なくも100km以上?)と報告されています。

今回紹介している研究においても、”過去3か月間における1週間の最大走行距離”ではなく週ごとの平均距離等のトレーニングの総量を反映する数値で調査したら、もう少し関係が強くなるのでは…と考えています。

5. 途中棄権(DNF)の主な理由

続いてDNFの理由です。

最も多かった理由は吐き気および嘔吐のいわゆる胃腸トラブルでした。ウルトラマラソン中に胃腸トラブルが頻発することは多くの研究で指摘されています。ある調査では、96%のランナーがレース中に何らかの胃腸トラブルを経験したと報告されてることから、DNFの主要因のとなることは納得です。逆に言えばレースを完走するためには、胃腸トラブル回避する、あるいは胃腸トラブルになった際の解決策を持っておくことが重要になるとも考えられます。

6. 胃腸トラブルに打ち勝つには?

続いて、FinisherとDNFのレース中のトラブルについて比較してみます。

気になる項目はいくつかありますが、ここでは"吐き気および/または嘔吐"に注目してみていきます。

胃腸トラブルはDNFの主な要因でしたが、実はFinishersにおいても2番目に発生率の高いトラブルでした。

胃腸トラブルでリタイアしてしまうランナー、完走できるランナーの違い、ここを明らかにするのが胃腸トラブルに打ち勝って完走するためのキーになるかもしれません。

ある文献では、胃腸トラブルが発生した際に、完走者と途中棄権者が分かれる背景には精神的耐性の違いが影響していると報告しています。

この文献によれば、完走者はトラブル時に迅速に対応し、自己保存のための適切な戦略を実行できるのに対し、途中棄権者はトラブルに圧倒されやすく、回復する手段を十分に取れない傾向があります。例えば、ペースの調整やポジティブな自己対話を用いることで、完走者は困難な状況でも前進する能力を持っているようです。

また、別の文献では、胃腸トラブルとトレーニング量の関係について報告しています。

この文献ではレース中の胃腸トラブルがあったか、なかったかをグループ分けを行い、週間走行距離を比較しています。統計的な有意差こそなかったものの、個人的には、トレーニング量と胃腸トラブルの関係性は無視はできないものだと考えています。

いずてにしても、胃腸トラブルについて原因をよく理解し、回避するための戦略や発生時の対処方法を準備しておくこは、トレイルランニングレースのパフォーマンスにおいては重要になります。この辺りについても今後別の記事にて詳しく考察していきたいと思います。

7. まとめ

ウルトラトレイルマラソンでの成功には、科学的視点を基にした準備と対策が不可欠です。本記事の要点を以下にまとめます。

身体的特徴:年齢やBMIの影響は小さいものの、過去のリタイア経験がDNFのリスクを高める可能性がある。

トレーニング量:トレーニング量は結果に直結するとは限らないが、完走者は一定のトレーニングを積んでおり、「過去3か月間の最大週間走行距離」がレースタイムに影響する。ただし、質や戦略も重要であり、適切なトレーニング計画を立て、量と質を両立することが鍵となります。

胃腸トラブル:DNFの主な原因であり、事前の予防策やトラブル発生時の対応力が完走を左右する。

トレイルランニングは単なる体力勝負ではなく、適切な準備、戦略、そしてトラブル対応能力が求められる競技です。次回以降の挑戦がより安全で充実したものになるよう、本記事が一助となれば幸いです。

8. 引用文献

Hoffman MD, Fogard K. Factors related to successful completion of a 161-km ultramarathon. Int J Sports Physiol Perform. 2011 Mar;6(1):25-37. doi: 10.1123/ijspp.6.1.25. PMID: 21487147.

山本, 正嘉. (2018). 登山の運動生理学とトレーニング学 (p. 586). ベースボール・マガジン社.

Stuempfle KJ, Hoffman MD. Gastrointestinal distress is common during a 161-km ultramarathon. J Sports Sci. 2015;33(17):1814-21. doi: 10.1080/02640414.2015.1012104. Epub 2015 Feb 26. PMID: 25716739.

Glace B, Murphy C, McHugh M. Food and fluid intake and disturbances in gastrointestinal and mental function during an ultramarathon. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2002 Dec;12(4):414-27. doi: 10.1123/ijsnem.12.4.414. PMID: 12500985.