「TECHNOLOGY POPS的」非英語圏オールタイムベストアルバム(参加してみました)中編(20位~11位)

結局いつものように長々しい企画になってしまいましたが、取り上げているのはそれほど幅広くもなく年代も限られたスポット的な作品ばかりです。得意とする80年代の日本モノならともかく、海外モノですからね・・・。既に薄々感じられているとは思いますが、私が聴く海外モノはほとんど80年代に特化しているのです。そしてジャンルもごく一部に限定されていますので、ワールドミュージック的な、いわゆるトライバル的なモノも全く興味がありませんし、歪んだギター主導の王道ロックにも心が踊らないタイプですから、マニアックにはなりようがありません。数も聴いておりませんし。そのような洋楽素人な私があえて選ぶわけですから、あとは「選び方」ということになります。皆さんがよくご存知のアーティストや作品も多く挙げておりますが、何故挙げているのかというのが大事なわけです。そのようなランキングですので、さらっと見流していただけますと幸いです。

では今回は中編ということで、第20位から第11位までです。

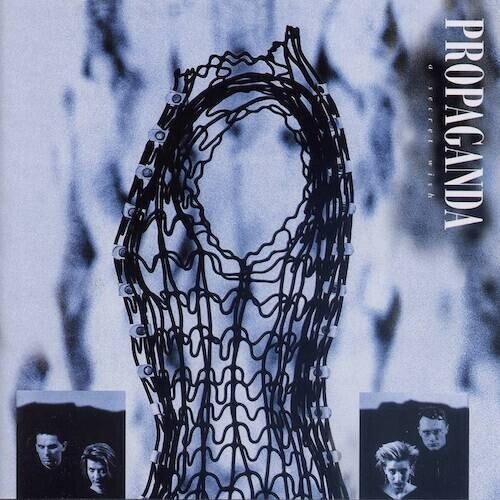

20位:「A Secret Wish」 PROPAGANDA

(西ドイツ:1985)

1.「Dream Within A Dream」 Michael Mertens/Edgar Allan Poe

2.「The Murder Of Love」 Claudia Brücken/Michael Mertens/Ralf Dörper

3.「Jewel」 Claudia Brücken/Ralf Dörper/Michael Mertens

4.「Duel」 Claudia Brücken/Ralf Dörper/Michael Mertens

5.「P–Machinery」 Michael Mertens/Ralf Dörper

6.「Sorry For Laughing」 Paul Haig/Malcolm Ross

7.「Dr. Mabuse (First Life)」 Ralf Dörper/Michael Mertens/Andreas Thein

8.「The Chase」 Michael Mertens/Ralf Dörper

9.「The Last Word / Strength To Dream」 Ralf Dörper/Michael Mertens

Producer:Stephen Lipson・Trevor Horn

vocals:Claudia Brücken

vocals:Susanne Freytag

keyboards:Ralf Dörper

percussion:Michael Mertens

programming:Andreas Thein

voices:David Sylvian

voices:Glenn Gregory

voices:Trevor Horn

guitars:Steve Howe

drums:Ian Mosley

keyboards:Andrew Richards

keyboards:Jonathan Sorrell

Mixed By Stephen Lipson・Trevor Horn

1983年に設立されたTrevor Horn率いるZTTレコードは、エレクトリックサウンドに革命的な変化をもたらしました。The Art of Noiseに代表されるフェアライトCMIやシンクラヴィアといった家が買える高級サンプリングワークステーションによるゴリッゴリの硬派で圧の強いサウンドデザインは、世界のエレクトロニクスサウンドを急激に進化させることに貢献したわけですが、実験性だけではなくFrankie Goes To Hollywood「Relax」のような大ヒット曲も生み出すなど、革新的なサウンドでキャッチーな楽曲を生み出すという野心と戦略に長けた稀有なレコード会社であったと言えます(結果的に一過性のものとなってしまいましたが)。そのようなZTTの全盛期を前述の2つのバンドと共に支えたのが、デュッセルドルフ出身の男女2名ずつの混合ユニット・PROPAGANDAです。Die KruppsのキーボーディストであったRalf DörperとAndreas Theinにより1982年に結成されたこのバンドに、Topolinosというガールズニューウェーブバンドで歌っていたSusanne FreytagとClaudia Brückenの歌姫2人、そしてコンポーザーでパーカッショニストのMichael Mertensが加わることでPROPAGANDAの原型が出来上がり、1984年にシングル「The Nine Lives Of Dr. Mabuse」がリリースされます。

ものすごくMertens推しですw

この手のエレクトロニクス系のバンドの中ではドラマティック性の強いサウンドが彼らの強みということのようですが、いかにもドイツ人といった生真面目さが現れていますね。このシングルを皮切りに、翌85年にリリースされた1stアルバムがこの「A Secret Wish」というわけでして、彼らの持つドラマ性をコンセプチュアルなストーリーとして昇華させた選曲と曲順がよく考えられたアルバムと言えるでしょう。いきなりのコクのあるシンセベースの粒立ちでキャラクターをアピールする「The Murder Of Love」、ゴージャスでグラマラスな代表曲(あのエース清水&本田海月のface to aceもカバーした)「P–Machinery」のサウンドは視覚的にも聴覚的にも刺激的でした。個性派美人担当のClaudiaの髪の毛ボッサボサの存在感たるや。Mertensの立ちエレドラも叩いてみたい・・。

そして力強いドラムでグイグイ押し切ってくる可愛い系美人担当Susanneボーカルの「Jewel」はその置いて行かれそうな疾走感に焦燥感を駆り立てられます。

と、そんなことで個性も実力もあってサウンドセンスも先進性を感じさせていたため非常に期待されており、個人的には最もZTTサウンドをポップスフィールドで体現できていたグループと思っていたPROPAGANDAでしたが、ZTTレコードとの契約問題でモメてしまい空中分解、大事なレイト80'sで活動できないまま1990年に2ndアルバム「1234」をリリースする頃にはMichael Mertens以外は既にグループを去ってしまい、全く別のバンドに変わり果てていたのでした。だって新ボーカリストのBetsi Millerはアメリカ人ですからね。もう非英語圏関係なくなってまいりましたw

19位:「la fine delle comunicazioni」 VIDRA

(イタリア:2016)

1.「Il Segnale Radio」

Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

2.「La Fine Delle Comunicazioni」

Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

3.「Titanio」 Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

4.「Cosa Nasconde Il Cielo」

Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

5.「Trimotore Idrovolante」

Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

6.「Nelle Pause」 Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

7.「Emme Da Berlino」

Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

8.「Rossetto E Cioccolato」

Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

9.「Pauline」 Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

10.「Cumuli Di Te」

Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

11.「Aprile Passa In Fretta」

Francesco "Frencio" Fecondo/Antonella "Giga" Gigantino

Producer:Gabriele Loria

voice:Antonella "Giga" Gigantino

voice・guitar synthesizer・synthesizer・drum programming・sampler, keyboards・arrangement:Francesco "Frencio" Fecondo

viola・arrangement:Michela Coppola

electric guitar・drum programming:Davide Emanuele Zinna

electric guitar・electric bass・keyboards・drum programming・arrangement:Gerardo Coppola

voice:Alessandro Orlando Graziano

voice:Nazario "Raza" Bizzoco

electric guitar:Cesare Savastano

electric guitar:Peppino De Florio

electric bass:Manolo Caravano

drum programming:Gabriele Loria

tenor sax:Raffaele "Raffaman" Cassese

Mixed By Gabriele Loria

ここまで来て理解していただけるとは思いますが、私は特に2000年以降はほとんど海外の音楽は聴いておりません。しかしながら、本当に僅かながら例外がございまして、本作はその貴重な作品の1つです。しかも出会いは先方からの当ブログへのコンタクトというレアな経験です。イタリアの新進シンセポップバンドであるVIDRAの中心人物Francesco Fecondoは、大のジャパニーズ・ニューウェーブフリークでして、特にP-MODEL・平沢進の大ファンです。しかも困ったことにこの平沢進との出会いが私の本家ブログでのレビューだったそうなのです。80's〜90'sの日本のニューウェーブ音楽を探しているうちに何故か当ブログに辿り着き、Google翻訳かなにかで訳しながら読んでいただいたそうで、Twitterを通してDMをいただき、VIDRAというバンドでアルバムを出すからレビューしてくれとオファーを受けたというのが、そもそものFecondo氏との出会いだったわけです。それが今回第19位(中途半端な順位ですみません!)に挙げた本作なのですが、その当時のレビューが下記のとおりです。

どうやら彼らのアルバムを日本で初めてレビューしたのが当ブログだそうです。オファーあってのレビューということだったのですが、それでも本作のクオリティはこのようなベストに挙げるべき個性とクオリティをしっかり備えていると思います。まず彼らの紹介として最もわかりやすいタイトルチューンの「La Fine Delle Comunicazioni」のPVを見てましょう。

フロントウーマンのAntonella Gigantino姐さんのインパクトもさることながら、彼らのストロングポイントはメンバーにヴィオラ奏者が在籍していることです。ラストで可愛らしいカメラ目線をくれているMichela Coppolaです。メインフレーズをヴァイオリンではなくヴィオラのやや低めの芳醇な響きで追いながら、バックはチープなシンセ&シーケンスで軽過ぎず重た過ぎずの絶妙なバランスで進行していくという、シンセポップと言えどもイタリアらしいクラシック音楽の要素も取り入れた新しいアプローチで、私は「ルネッサンス・テクノポップ」と名付けたのですが、これが想像以上に広まらなくてVIDRAには本当に悪いことをしたと思っていますw

本作にはこのような電子音とヴィオラの競演が繰り広げられる楽曲が満載、そしてどこかいなたい80's風味というスパイスも注入されてはいるものの、決して懐古趣味にはならず現代のシンセポップとしても違和感のない仕上がりになっているのが素敵なんですよね。

実はその後とFecondo氏と私はしばらくお付き合いが続きまして、彼の平沢好きが講じて「Tribute To HIRASAWA」という企画盤をリリースしたり(当然レビューも依頼される)、

平沢のライブを見に来日するというので、わざわざ東京で待ち合わせをして中野や原宿を散策したり、彼が中野のテクノポップ専門店・SHOP MECANOにVIDRAのアルバムを置いてもらった縁で、自身が手掛けた映画「Il Vangelo Secondo Mattei」のサウンドトラックの編集盤「NAGAREYAMA ADVENTURE」をソロワークスとして無料配布したのですが、なんと私がリミキサーとして参加したり(Fecondo氏は私をミュージシャンと勘違いしていたと思うw)、VIDRAの2ndアルバムに参加しないかと持ち掛けられたり(もう時効ですよね・・w)、なかなか貴重な体験をさせていただきました。「NAGAREYAMA ADVENTURE」の顛末とFecondo氏への記念インタビュー(インタビュアーは私です)は下記リンクの通りです(私の恥ずかしい素人リミックスも聴けます)。

ちなみにVIDRAの2ndアルバム制作が始まってからはや3年ほど経ちますが、その後の進行状況は別プロジェクトを優先のため頓挫しているようです。Fecondo氏は2018年から2019年にかけて「IL SOGNO DELLA SFINGE」「I DUE CAVALIERI」「DORNEUS」「APPARIZIONE DI TEA」といったヴィオラやギター、ピアノをフィーチャーしたエレクトロニクスなしの小作品インストゥルメンタルをリリースしたりと、クラシック寄りの活動にシフトしていきました。もとからクラシックの素養があった彼ですからテクノ的要素は彼の一部分でしかないわけです。その一部分を呼び覚ましたのは平沢進への造詣という部分も大いにあると思いますが・・・。そういう意味では、当ブログからの影響をアウトプットした彼ならではの音楽的回答というものがVIDRAのこの作品と言えるのかもしれません。同じパターンとしてニューヨークのシンセポップバンドIce Choirがありますが、VIDRAは遠いイタリアの地からのアプローチということで、実にレビュー冥利に尽きます。ていうか、そんな幸せな音楽系レビューブログってありますかね?w

さて、最後にFrancesco Fecondoの新しいプロジェクトが2021年に始まっているようです。Mèche Noireという別名で4曲入りマキシシングルを配信でリリースしています。これはまた異なるアプローチでして、70年代のイタリアンポップスのメロディーを生かしたフレンチロック&ニューウェーブサウンドらしいです。地声で歌っていますね。70'sらしくギターが前面に出ています。

ところでVIDRAの2ndアルバムはいつになることやら・・・強力なテクノポップアルバムらしいので期待しているんですけど・・・w

18位:「Liaisons Dangereuses」

Liaisons Dangereuses(西ドイツ:1981)

1.「Mystère Dans Le Brouillard」 Beate Bartel/Chrislo Haas/Krishna Goineau

2.「Los Niños Del Parque」 Beate Bartel/Chrislo Haas/Krishna Goineau

3.「Etre Assis Ou Danser」 Beate Bartel/Chrislo Haas/Krishna Goineau

4.「Apéritif De La Mort」 Beate Bartel/Chrislo Haas/Krishna Goineau

5.「Kess Kill Fê Show」 Beate Bartel/Chrislo Haas/Krishna Goineau

6.「Peut Etre...Pas」 Beate Bartel/Chrislo Haas/Krishna Goineau

7.「Avant Après Mars」 Beate Bartel/Chrislo Haas/Krishna Goineau

8.「El Macho Y La Nena」 Beate Bartel/Chrislo Haas/Krishna Goineau

9.「Dupont」 Beate Bartel/Chrislo Haas

10.「Liaisons Dangereuses」 Beate Bartel/Chrislo Haas/Krishna Goineau

Producer:Beate Bartel・Chrislo Haas

vocals:Krishna Goineau

electronics:Beate Bartel

electronics:Chrislo Haas

vocals:Joanna Goineau

Mixed By Mika Zähl

皆さんと傾向が違い過ぎてほとんどかぶらないだろうと思っているランキングの中で、これは恐らく複数の方がランキングに入れてくるだろうと推測されるアシッドテクノの元祖、Liaisons Dangereusesのあの名盤です。エンジニア出身でEinstürzende Neubautenの女性ベーシストBeate BartelとDer Plan、DAFのChrislo Haasの2人が1981年にCHBBというユニットで共同作業を開始、何本かのデモテープを残した後Liaisons Dangereusesに発展してきます。この2つのユニットは地続きではなく全く別のプロジェクトだったようですが、ミニマルな電子音を垂れ流していくスタイルは広く考えればほぼ一緒です。違いがあるとすれば、ボイス担当として加わったカタルーニャ人のKrishna Goineauです。語りというかフェイクというか、はたまたラップともいうべきか、ミニマルな電子音のシーケンスに合わせてKrishnaとBeateが掛け合う様子はまあ歌ではないのですが、妙な麻薬作用があることは認めざるを得ないでしょう。こうした繰り返しと突然入ってくるギミックの挿入と変化による快楽物質の分泌の発見こそが彼らの魅力と功績の1つですね。ライブでもこういうエレクトロニクスタイプでありながら、妖しさという点では抜きん出るものがあります。それでは彼らの代表曲「Los Niños Del Parque」を見てみましょう。

これが噂の「どん兵衛」か・・・。

まあ赤いきつねはさておき、このミニマル電子音はどのように出しているのか、まだ覆面バンドのような扱いであった当時は情報が日本までは入ってこなかったようですが、こうしてYouTubeのような動画が世界的に試聴できるようになってから明らかにすることができることが良いことです。やはりこのアシッドなシーケンスを生み出しているのはKORG MS-20&SQ-10でした。このモノフォニックシンセ&アナログシーケンサーは、比較的安価にもかかわらず独特のフィルターとレゾナンスでビッチビチのサウンドを生み出せるので、あのような強力なリフレインが生み出せたのでしょう。KORG MS-20は90年代以降のTECHNOの流行によって再評価され、現在も超人気シンセサイザーの1つですが、彼らのMS-20の使い方が後年の人気に貢献していることは間違いないと思われます。

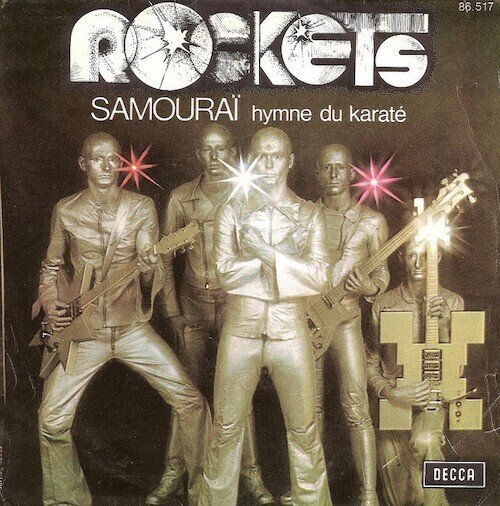

17位:「π3.14」 Rockets

(フランス:1981)

1.「Radiate」 Jean-Pierre Massiera/Claude Lemoine

2.「Imagine E.S.P.」 Jean-Pierre Massiera/Spege/Claude Lemoine

3.「Ziga Ziga 999」 Guy Battarel/Claude Lemoine/Jean-Pierre Massiera

4.「Hypnotic Reality」 Alain Maratrat/Claude Lemoine/Jean-Pierre Massiera

5.「Ideomatic」 Jean-Pierre Massiera/Claude Lemoine

6.「Video Addict」 Claude Lemoine/Jean-Pierre Massiera/Maknarce

7.「Astro Storm」 Claude Lemoine/Jean-Pierre Massiera

8.「King Of The Universe」 Gerard L'Her

Producer:Claude Lemoine

vocals:Christian Le Bartz

guitar・keyboards:Alain Maratrat

bass・vocals:Gerard L'Her

drums:Alain Groetzinger

keyboards:Fabrice Quagliotti

drum programming:Linn Drum

French voice:Miss Ricci

Mixed By Jean-Pierre Massiera

ちょっとこの項長くなりますからね、重要ですからw

フランスといえば宇宙人、オシャレでエロくて気取っている雰囲気ですけどフランスといえば個人的な印象からすれば(良い意味で)マッドネスな国なのです。21位のVISITORSの項でもそのあたりは言及しましたが、それもこれもClaude Lemoine、彼がプロデュースしていたRocketsの印象が強過ぎるんですよね。これぞスペース・ロックの鑑ですよ。本気で宇宙をロックするならまずルックスから、ということで、全員スキンヘッド!全員銀塗り!皮膚呼吸できない!ゴッテゴテした悪の軍団のようなコスチューム!ギターやベースの楽器は刺さったら怪我するかのような特注の形状!しかし、1975年のデビュー曲が「Samouraï Hymne Du Karaté」なんですよね。そう、「サムライ」です。Michael Cretuより10年も前ですよ? そしてこのジャケですよ。こんなん、ヤラレますよw

しかも「Karate」の文字がありますから、ちょっとところどころ日本文化に対する理解が怪しいんですよ。それがこの1stシングルです。

ほら、侍て言うてるのに空手やないですか。「イチ!イェアー!ニ!イェアー!サン!イェアー!シ!イェアー!」って叫んでいます。彼らは恐らく日本の特撮好きだったんでしょうね。ああいうヴィジュアル作りに海外っぽさを感じさせません。そしてデビュー曲にしていきなりの日本モノ。RocketsのメンバーなのかClaude Lemoineの趣味なのかわかりませんが、とにかく派手です。この頃はまだ楽曲は人間してて凡庸なんですけどね。

1978年には代表曲の1つである 「On The Road Again」(Canned Heatのアメリカンブルースナンバーをスペースロックにリメイク)がリリースされ、一躍人気バンドに躍り出ます。特にロシアやイタリアで熱狂的に迎えられるわけですが、この2国は本当にエレクトリックサウンドが大好きなんですよね。そして翌79年には個人的に彼らの代名詞と考えている名曲「Electric Delight」がリリースされます。私が初めて彼らに出会った曲です。

無茶なレーザー光線の使い方、常にカクカクした歩き方(こんなライブアクトしていたら普段はもう普通に歩けないだろうw)、そしてお客さん大迷惑のバズーカ砲(花火?)、終わらないボコーダーボイスのディレイ等ツッコミどころ満載のこの映像にヤラレました。ボーカルのChristian Le Bartzのパフォーマンスはいつものことなのですが、バックでキーボードのFabrice Quagliottiもヒマさえあれば持ち場を離れてカクカク歩きしていて可笑しくて仕方がありません。

そんな名曲もありまして80年代に入るわけですが、世はテクノポップブームが席巻し始めました。当然彼らもそのブームに呼応してシンセポップに接近してまいります。80年にはこれも彼らの代表的なレパートリーである「Galactica」をリリース、日本ではYMOが絶頂期を迎える中、欧州(の一部のある国々)ではRocketsが全盛期を迎えつつあったのでした。

間奏のQuagliottiのキーボードソロのまとめ方が非常に気に入っています。遂にAlain Groetzingerに立ちエレクトリックドラムが導入されました。これから彼は83年の第1期Rockets終了までSIMMONS DRUMを使用していくわけですが、この六角形ドラムセットはRocketsのヴィジュアルコンセプトに最もハマったと言えるのではないでしょうか。

と、ここまでが前置きでして、非英語圏ランキングでしたよね。その17位に挙げたのが81年リリースのアルバム「π3.14」です。相変わらずのClaude Lemoineプロデュースですが、本作にはもう1人重要人物が関わっています。そう、あのVISITORSを手掛けたJean-Pierre Massieraです。またこの2人のコンビかとお思いの方、期待に違わず本作はあの「VISITORS」と姉妹作とも言って良い作品ですが、本作の方がよりシンセポップを意識した作風となっています。そして何よりも有名なのが、YMO「CUE」のリズムを(恐らく勝手に)利用した「Ideomatic」でしょう。そしてRocketsが日本で少し名前が知られてしまったのもこの曲のおかげとも言えます。

YMO「BGM」が3月リリースで本作が10月リリース(イタリア)なので、間違いなく拝借していますね。本作収録「Video Addict」でも「MASS」のあのゲップ音(ゴッというノイズ音)をサンプリングしています。しかし今となっては個人的にはあのリズムが来たら「CUE」よりも「Ideomatic」を思い浮かべてしまうようになりましたw 日本のあの名曲が洋楽のあの曲のパクリであると揶揄する方々もいらっしゃいますが、もちろんその逆もあるわけでして、こういうのはパクリパクられの世界ですから、それでどちらが優れているかマウントを取るのはおかしな話で、そのせめぎ合いを楽しむ余裕が聴き手にも欲しいところです。まあ聴き方は個人の自由なのですが、個人的にはそういうスタンスで聴いていた方が楽しいので。

さて、さすがに銀塗り宇宙人生活に限界が来たのか、1983年のアルバム「Atomic」をもって象徴であったChristian Le Bartzとシモンズばかり叩かされていたAlain Groetzingerが脱退し、第1期Rocketsは解散となります。彼らの最後の勇姿はこの最後のシングル「Future Game」をご覧いただくことにいたしましょう。もう立ちシモンズの格好よさを知ってもらいたくて、いくつも動画を挙げてしまいますw

そのようなわけで宇宙人生活から別れを告げた残された3人は、新しいボーカリストを加入させるわけですが、これがまた意表をつかれることになります。白羽の矢が立ったのはあのニューロマンティクスバンドClassix NeaveauxのボーカリストであったSal Soloでした。明らかにスキンヘッドだけで選んだだろ!w

で、宇宙人を辞めた彼らが"Roketz"と微妙に名前を変えてリリースした再デビュー曲は「Under The Sun」。どのような姿に生まれ変わったのでしょうか。

みんなスポーティーw ようやく人間に戻れました。それに伴い、音楽性は哀愁エレクトロポップに。一気にSal Solo色が強くなりましたね。せっかく育てた卵からむさ苦しいオッサンソルジャーが生まれてきたのは笑っちゃいました。

そんなこんなで第2期が始まりましたが既にRocketsである必要がなくなってしまったので、アルバム2枚残して解散・・・と思いきや、実は今も現役で活動しているんですよね。2000年に入ってから3枚もアルバムをリリースしています。さすがにオリジナルメンバーはFabrice Quagliotti1人になってしまいましたが。しかも結構人気です、ロシアでは。スペースロックは永遠ですよね。彼らがいなければDAFT PUNKも存在しなかったと思います。

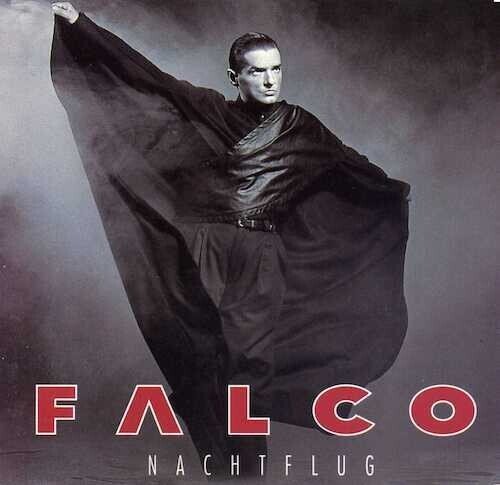

16位:「NACHTFLUG」 FALCO

(オーストリア:1992)

1.「Titanic」 Ferdi Bolland/Rob Bolland/Falco

2.「Monarchy Now」 Harald Kloser/Falco

3.「Dance Mephisto」 Ferdi Bolland/Rob Bolland/Falco

4.「Psychos」 Ferdi Bolland/Rob Bolland/Falco

5.「S.C.A.N.D.A.L.」 Ferdi Bolland/Rob Bolland/Falco

6.「Yah - Vibration」 Ferdi Bolland/Rob Bolland/Falco

7.「Propaganda」 Ferdi Bolland/Rob Bolland/Falco

8.「Time」 Ferdi Bolland/Rob Bolland/Falco

9.「Cadillac Hotel」 Ferdi Bolland/Rob Bolland/Falco

10.「Nachtflug」 Harald Kloser/Falco

Producer:Ferdi Bolland・Rob Bolland

vocals・rap:Falco

keyboards・synthesizer・sampler・bass・percussion・piano・backing vocals・arrangement:Ferdi Bolland

keyboards・synthesizer・sampler・bass・percussion・piano・backing vocals・arrangement:Rob Bolland

acoustic guitar・electric guitar:Bert Meulendijk

keyboards・sampler・programming:Hans "Woody" Weekhout

trumpet:Jan Hollander

Mixed By Ferdi Bolland・Rob Bolland

非英語圏と聞いて彼を挙げずにはいられないでしょう。あれ?普通名前が上がりますよね、FALCO。自分しか知らないワールドミュージックのアーティストも良いのですが、やはり彼のようなメジャーヒットを飛ばした存在も忘れてはいけないと思います。ヒットするにはそれだけの理由がありますから。

オーストリアの至宝・FALCOは「Rock Me Amadeus」の余りの大ヒットに目を奪われがちですが、実は小ヒットもバンバン飛ばしてますし、オーストリア本国ではほとんどのアルバムがチャート1位を獲得する超大物スターでした。にもかかわらず1998年に事故死してしまうという悲劇性もあいまって、もはや神話といってもよい存在。今でこそFALCOが再評価される機会ですよ。無名アーティストを取り上げている場合ではありません(お前が言うか・・・)。

1981年デビューのFALCOがまず注目されたのが2ndシングル「Der Kommissar」(英題:After The Fire)でした。オーストリア訛りのドイツ語ラップ(しかも英語とのチャンポン)という情報てんこ盛りの革新性、ハンドクラップが強調されたリズムマシンに乗せる絶妙なリズム感覚のスピーキングが素晴らしいです。

チェケラッチョ!で始まる王道楽曲です。

マイナーな国から何か変わった人が現れたな〜という空気から生まれたヒットなので、このまま(世界的には)一発屋になるかと思われたFALCOですが、あることをきっかけに1985年に彼に一生を左右する転機が訪れます。FALCOはこの年からサウンドプロデューサーをそれまで歩みを共にしてきたRobert Pongerから、オランダ出身の兄弟デュオBollandとして70年代から活動していたもののなかなか芽が出ず、ようやく「Der Kommissar」と同じ頃に「You're In The Army Now 」で小ヒットを飛ばすことができたFerdi Bolland & Rob Bolland兄弟に交代します。

そして生まれた楽曲があの全米・全英No.1を含む8カ国でNo.1ヒットとなった超名曲「Rock Me Amadeus」です。エレクトロニクス面でパワフルに強化されたサウンドに偉大なモーツァルトを茶化すようなユーモア溢れる英独チャンポンラップは、映画「アマデウス」の大ヒットという社会情勢も味方につけ、一気にミドル80'sの時代の音となったのでした。

このMVに登場する人数の多さからもFALCOが一発に賭けた思いが伝わってきますが、この大ヒットによって金銭的に余裕が出てきたFALCOプロジェクトは、次第にMVに賭ける予算が飛躍的に向上し、さらにMVはゴージャスなものに進化してまいります。個人的には「Rock Me Amadeus」以上にそのダンスビートとボイスサンプリングが気に入っているブレイク直後のシングル「Vienna Calling」、打って変わってのバラードソングで再び5カ国で1位を獲得した「Jenny」(これはさすがに人数は少ないですがストーリー性抜群)、その後も「The Sound Of Musik」(1986)等の佳曲を連発しつつ、アルバムも「FALCO3」(1985)、「Emotional」(1986)、「Wiener Blut」(1988)とBolland兄弟プロデュースによる80'sらしさ溢れる作品を連発していましたが、さすがに飽きられてきたのか勢いも落ち(「Wiener Blut」がオーストリア本国で9位に転落)、一旦プロデューサーをRobert Pongerに戻した「Data De Groove」(1990)が思いの外コケてしまい、これはイカンと思ったのか、再度夢を見るためにBolland兄弟を呼び戻して気合を入れて制作されたのが、1992年リリースのアルバム「NACHTFLUG」というわけです。このアルバムを今回は16位にいたしました。Bolland & FALCO体制の集大成ですからね。そして、この作品のリードチューンになったのが往年の勢いを存分に感じさせる名曲「Titanic」です。

めっちゃお金かけてる・・・。冒頭にチラッと映るSIMMONSのセットがカッコいいというのはマニアの視点でして、常にFALCOがカッコいいのはドイツ語特有の角ばった語感によるラップがエレクトリックなサウンドにハマるからでしょう。横揺れしないんですよ。言葉が突き刺さってくる感じというんですかね。やはりこういう攻撃的な語感はドイツ語が似合うのかと(Liaisons Dangereusesもそんな印象でしたね)。

それと本作ではもう1曲キラーソングがありまして、シングルカットもされた「Dance Mephisto」です。執拗なオケヒットによるタンゴ&ラップですよ。

ドイツ語のエレクトリック・タンゴがハマりまくりですね。

本作にはこの2曲が飛び抜けてはいるものの、「S.C.A.N.D.A.L.」「Time」等の良曲が多く収録されており、90年代初頭らしく80年代の残り香漂うサウンドが逆に物悲しい印象を受けてしまう点でも、ハウスやTECHNOなどのクラブ由来のダンスミュージックが席巻し始めた当時の立ち位置としては独特のものがあったと思います。

このように全盛期を取り戻したかのように見えたFALCOでしたが、本作が生前最後の遺作となりまして、1998年に移住先のドミニカで交通事故で亡くなってしまいます(ラストアルバム「Out Of The Dark」は亡くなった直後のリリース。もちろん生前にレコーディングされたオリジナルアルバムです)。ウィーンの彼の墓地にはこの「NACHTFLUG」のジャケット写真が飾られているそうです。そういう意味でもアルバム単位としては彼の最高傑作であったと言えるのではないでしょうか。

15位:「NEUROVISION」 TELEX

(ベルギー:1980)

1.「We Are Getting Old」 TELEX

2.「My Time」 Giada Di Villa Hermosa/Roberto Cacciapaglia

3.「Tour de France」 TELEX

4.「Euro-Vision」 TELEX/Hagen Dierks

5.「Plus de Distance」 TELEX

6.「Dance To The Music」 Sylvester Stewart

7.「Réalité」 TELEX

8.「Cliché」 TELEX

9.「A/B」 TELEX/Hagen Dierks

10.「En Route Pour De Nouvelles Aventures」 TELEX

11.「Finale」 TELEX

Producer:TELEX

vocals:Michel Moers

keyboards:Marc Moulin

synthesizers:Dan Lacksman

voice:Lio

Mixed By Dan Lacksman

細野晴臣に目をつけられた「 L'Amour Toujours」が越美晴によってリメイクされるなど、日本のテクノポップファンにとっては一般常識ともいえるベルギー出身のトリオユニット・TELEXは、実際には1979年のヒット曲「Moskow Diskow」が代表曲で、汽車が走る音をノイズのシーケンスで表現する発想と音数の少ないフワフワしたフレーズがフランス語の柔らかさとマッチしたことで、多くのテクノポッパーに愛されることになりました。

写真家でもあるボーカルのMichel Moers、作編曲を担当するソングライターMarc Moulin、そしてシンセサイザーフリークでエンジニアリングにも長けていたサウンドデザイナーDan Lacksmanという三者三様のトリオですが、その活動は掴み所がなくユーモアにも溢れた、良い意味で力の抜けた活動スタイルだからこそ滲み出る純粋さが、音楽性にも表れていると思われます。

「Moskow Diskow」が収録された1stアルバム「Looking For Saint Tropez」(1979:邦題では「テクノ革命」という大層なタイトルが冠せられた)がリリースされた後、80年代に入ると2ndアルバム「Neurovision」が制作されます。このタイトルには、彼らがマネージャーに無理やり参加させられて(故意に凡庸な楽曲「Euro-vision」の演奏で)酷評を受けた音楽コンテスト「Eurovision 1980」への揶揄も入っていると思いますが、仕上がりとしては1stのスカスカなサウンドを幾分ブラッシュアップされていたり、Ann Steel「My Time」の秀逸なリメイクが収録されるなどメロディにも気が遣われた、TELEXの代表作とも言える内容です。

う〜ん、どちらもこれはこれで良いですね。甲乙つけ難いです。Ann Steelのエキセントリックで機械仕掛けな感じも良いですし、ムーディーなパッドを追加してロマンティックに料理したTELEXも原曲とは異なる味わいで素晴らしいです。

細野晴臣に「L'Amour Toujours」が目をつけられるのはこの後でして、この楽曲が収録されたSPARKSを作詞に迎えた3rdアルバム「Sex」(1981)、その後3年間沈黙してゴリゴリのサンプラー満載サウンドに変身した「Wonderful World」(1984)、前作を踏襲しつつもチップマンクスにも挑戦した趣の異なる「Looney Tunes」(1988)と緩やかに作品を発表していきましたが、90年代に入るとその歩みを止めてしまいました。

しかし、2006年に突然復活し新譜とリメイクの新作「How Do You Dance?」をリリース、健在ぶりを見せてくれたものの翌年Marc Moulinが病気で死去したため、これにて本当にTELEXは解散となったのでした。

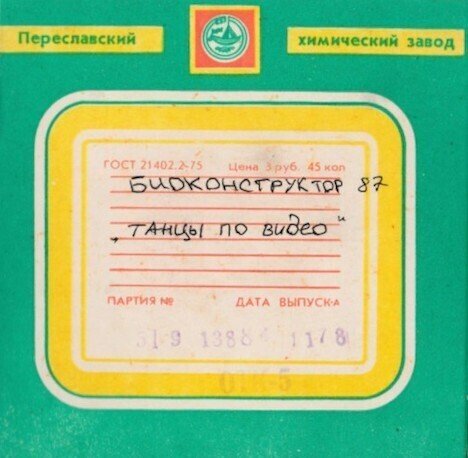

14位:「Танцы По Видео」 Биоконструктор

(ソビエト連邦:1987)

1.「Биоконструктор (Bioconstructor)」

Alexander Yakovlev/Andrey Khokhlov

2.「Танцы По Видео (Dancing Videos)」

Alexander Yakovlev/Andrey Khokhlov

3.「Астрологический Ребус (Astrological Rebus)」

Alexander Yakovlev/Andrey Khokhlov

4.「Вечерний Блюз (Evening Blues)」

Alexander Yakovlev/Andrey Khokhlov

5.「Телетуризм (Teleturizm)」

Alexander Yakovlev/Andrey Khokhlov

6.「Гравитатор (Gravitator)」

Alexander Yakovlev/Andrey Khokhlov

7.「Бетонный Рай (Concrete Paradise)」

Alexander Yakovlev/Andrey Bondarenko

8.「Лунная Соната (Moonlight Sonata)」

Ludwig van Beethoven

Producer:Биоконструктор

vocals・synthesizer・percussion・arrangement:Alexander Yakovlev

synthesizer・computer programming・arrangement:Leonid Velichkovsky

synthesizer:Valery Vasko

drums・percussion:Andrey Kokhaev

Mixed By Igor Vasiliev

第22位にランクインしたソ連〜ロシアのDEPECHE MODEもどき4人組・Технология(テクノフォギア)のボーカル以外の3人は、もともとはAlexander Yakovlevをボーカルに据えたБиоконструктор(ビオコンストルクル)というバンドに在籍していました。1986年にモスクワで結成された彼らは早速1stアルバムとして「Танцы По Видео」を制作いたしました。今回第14位にランクしたのは本作となりますが、87年当時のリリース形態はなんとオープンリールテープ。なのでジャケット写真が上記のようにほぼ手書き状態なわけですね。デザインではないです。知られざる社会主義国家におけるインディーズ活動の状況が垣間見えます。しかし彼らはしっかりとMVなども制作しておりまして、それがこのバンド名を冠した曲名「Биоконструктор (Bioconstructor)」と「Телетуризм (Teleturizm)」です。

DEPECHE MODEやないか!

ТехнологияもモロにDEPECHE MODEでしたが、こちらはなんというかボーカルのYakovlevの声が暗過ぎて融通の効かなさがグイグイ来ますよね。低音は低音なのですが、どこか田舎臭いというか野暮ったいというか・・・サウンドも素朴なエレクトロです。聴いているとますます気分が落ち込んでいきそう・・・だがそこがいい!w しかし、立ちエレドラの出現確率多いな・・w

というわけで、黒ずくめの衣装に統一してDEPECHE MODEへの愛を隠そうとしないスラブ系民族の彼らБиоконструкторは、87年当時はYakovlevと創設当時の相棒Andrey Kokhaev、そしてのちに加入してきたキーボードの2人、Leonid VelichkovskyとValery Vaskoの4名で構成されていました。しかしほどなくVaskoが脱退し、その後釜として加入してきたのがRoman Ryabtsevでした。87年の処女作の後、89年にはПрощай, Молодость!(プラシャイ・マラドスチ)とのスプリットアルバム「Биоконструктор / Прощай, Молодость!」に「Танцы По Видео」からの楽曲が3曲、新曲1曲「Бюрократ(Bureaucrat)」が収録されますが、ここでБиоконструкторのキャリアは1990年に一旦終焉を迎えることとなります。なんとYakovlev以外の3名が脱退したのかYakovlev自身が脱退したのかはわかりませんが、ともあれバックの3名がТехнологияを結成し、新たなボーカリストを迎えても同じくDEPECHE MODEを演じていることは第22位の項のとおりです。

では、Yakovlevはといいますと、彼はソロユニットБио(ビオ)として活動を開始、自主制作で1stアルバム「Техноромантики(Techno Romance)」をリリースします。相棒となるメンバーも迎えて積極的にライブもこなすようになりました。こちらは1992年のБиоです。

DEPECHE MODEやないか!

しかも四つ打ちで垢抜けたサウンドになっていてSOFT BALLETみたいになっている。Yakovlevの横揺れのノリノリです。結局何のためにБиоконструкторは分裂したんでしょうか?やってることは両方ともDEPECHE MODEという・・・こういうところにもロシア人のMartin Gore節への造詣の深さが表れていますよね。

なお、Биоは1993年までに3枚のアルバムをリリースしますが、その後活動停止します(ほんの少しТехнологияの方が長持ちしました)。しかし2010年代に入ってから復活、その後4枚のアルバムをリリースし続け、再スタートしてからの方が精力的に活動していようです。Технологияも現在も活動していますし、本当にロシアのグループは息が長いですよね。

13位:「hunting high and low」 a-ha

(ノルウェー:1985)

1.「Take On Me」 Magne Furuholmen/Morten Harket/Pål Waaktaar

2.「Train Of Thought」 Pål Waaktaar

3.「Hunting High And Low」 Pål Waaktaar

4.「The Blue Sky」 Pål Waaktaar

5.「Living A Boy's Adventure Tale」 Morten Harket/Pål Waaktaar

6.「The Sun Always Shines On T.V.」 Pål Waaktaar

7.「And You Tell Me」 Pål Waaktaar

8.「Love Is Reason」 Magne Furuholmen/Pål Waaktaar

9.「Dream Myself Alive」 Magne Furuholmen/Pål Waaktaar

10.「Here I Stand And Face The Rain」 Pål Waaktaar

Producer:Tony Mansfield・Alan Tarney・a-ha・John Ratcliff

vocals・backing vocals:Morten Harket

keyboards・guitars・drum programming・backing vocals:Pål Waaktaar

keyboards・bass programming・backing vocals:Magne Furuholmen

keyboards・backing vocals:John Ratcliff

oboe:Claire Jarvis

Mixed By John Ratcliff・a-ha

ほとんど80年代から選ばせていただいているこのランキングですが、なぜ80年代なのかというと、80年代しか熱心に海外モノを聴いていなかったという素人セレクション的な意味合いもあるのですが、やはりTECHNOLOGY POPSという屋号を標榜している以上、テクノロジー機材が日進月歩で発達していった中での創意工夫を凝らしてサウンドデザインを試行錯誤していた80年代は避けて通れないわけでして、現にそういったアーティストの熱意とアイデアや閃きから生まれるセレンディピティを感じる作品は、ほぼ80年代に生まれているという持論からです。そのようなわけで、まだ夢と希望に満ちた時代(非英語圏ではどうであったかわかりませんが)を彩った代表的な非英語圏アーティストとして、彼らの名を外してはいかんでしょう。そう、音楽マニアでなくても耳にしたことがあるあの名イントロと人間離れした音階のボーカルで度肝を抜いたノルウェーの3人組、a-haです。しかも今回13位に挙げたアルバムはもちろん彼らの最大のヒット作にして全英2位まで上り詰めた名盤「hunting high and low」です。

a-haはデビュー当初から恵まれていました。彼らのデビュー曲は1984年リリースの「Take On Me」。そう、あの大名曲なのですが、リリース当初はノルウェー本国で3位というドメスティックな人気にとどまっていました。プロデューサーはあのNew Musikの天才メロディメイカー兼サウンドクリエイターであったTony Masfieldです。この人選からも彼らへの期待度の高さが感じられましたが、Fairlight CMIを駆使したこのトニマン版の「Take On Me」はヒットせず。しかし諦め切れない彼らはプロデューサーをAlan Tarneyに変更しての再録音にチャレンジし、1985年に再リリースしたところ、これが思わぬ大ヒットとなります。それではこの2つのバージョンを聴き比べてみましょう。

いや、ビデオの完成度の差でしょうこれ。いくらなんでも側転はないわw

という冗談はさておき、トニマンバージョンはあの印象的なイントロフレーズにリバーブを深くかけ過ぎてせっかくの名リフがぼやけた感じになってしまっているのと、New Musik色が仇となってアコギが耳障りになってしまっていること、シンセサイザーの使い方はトニマンらしく繊細で良いのですが、間奏でFairlight CMIの機能紹介大会を敢行して余計なことをやらかしてしまっているんですね。エンディングもシモンズフィルインであっけなく終わっています。かたやターニーバージョンは、最初のLinn Drumの2拍目と4拍目のバスドラにアクセントのうっすらノイズを入れているのがまず秀逸で、イントロのリフをリバーブ薄めに際立たせていること、そしてMorten Harketのボーカルもリズム感が増すことで楽曲を明るくさせていることで、楽曲が生まれ変わっています。プロデューサーが代わるだけでこれだけ売上が変わってしまうのかと、Tony Mansfieldが可哀想になってしまいますが、個人的にはこのトニマンバージョンも結構好きなんですよね。やはりテクノポッパーには優しいサウンドデザインなのです。

さて、「Take On Me」だけになってしまっていますが、この1stアルバムは他の楽曲も秀作揃いです。しかしこのa-haにおけるAlan Tarneyの仕事ぶりには目を見張るものがあります。それまで地味なプロデュース仕事しかしてこなかった彼ですが、本作では「Take On Me」を凌駕する名曲であり、3曲目のシングルカットとなった「The Sun Always Shines On T.V.」も彼のプロデュースによるものです。実はこの曲、全米1位となった「Take On Me」はなぜか全英では2位が最高だったのに対して、a-ha史上唯一の全英No.1ヒットとなった曲なのです。

この令和の現在でもこのAメロの神々しさは色褪せませんね。ドラムの音圧も実にいい感じです。(実質的には2ndシングルは「Love Is Reason」ですが)「Take On Me」の大ヒットの後ということで真価が問われた「The Sun Always Shines On T.V.」でしたが、結局この2曲の素晴らしさだけでも、このa-haの1stアルバムはオールタイムベストに値すると考えています。

なお、このアルバムはAlan Tarneyプロデュースの印象が強いと思われがちですが、実はTarneyは前述のシングル2曲を手掛けただけで、アルバム中10曲のうち7曲は、結果として最初の不振の責任を背負う形となってしまったTony Mansfieldが手掛けています。「Train Of Thought」や「The Blue Sky」、「Dream Myself Alive」などはトニマンサウンド全開の良曲で、こうした楽曲をうまく配置しているからこそ、a-haはシンセポップグループとしてもその分野のリスナーの試聴に耐え得る存在と言えるわけです。

最後に、ネタといたしまして「Train Of Thought」のイントロを拝借した日本の楽曲を挙げておきます。もちろん皆さんご存知とは思いますが、池田政典のデビュー曲です(編曲はあの船山基紀先生です。当然a-haもチェックしていたわけですね)。

しつこさは船山先生の方が上ですねw

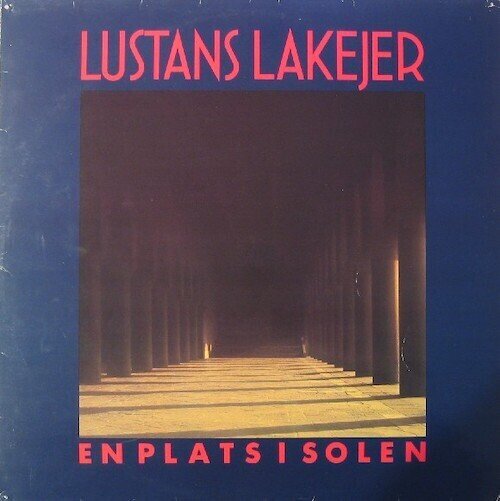

12位:「En Plats i Stolen」 Lustans Lakejer

(スウェーデン:1982)

1.「En Främlings Ögon (An Alien's Eyes)」 Johan Kinde

2.「Läppar Tiger, Ögon Talar (Lips Tiger, Eyes Speaking)」

Johan Kinde/Peter Bergstrandh

3.「Räddaren I Nöden (The Savior In Need)」 Johan Kinde

4.「Vackra Djur (Beautiful Animals)」 Johan Kinde

5.「En Plats I Solen (A Place in the Sun)」 Janis Bokalders

6.「Något Måste Brista (Something Must Break)」 Johan Kinde

7.「Den Glöd Som Aldrig Dör (The Glow That Never Dies)」

Johan Kinde/Janis Bokalders

8.「Drömmar Dör Först (Dreams Die First)」 Johan Kinde

9.「En Kyss För Varje Tår (A Kiss For Every Tear)」 Johan Kinde

Producer:Richard Barbieri

vocals・guitar:Johan Kinde

bass:Peter Bergstrandh

drums:Christer Hellman

keyboards・guitar:Janis Bokalders

sax:Mick Karn

backing vocals:Lili Öst

backing vocals:Linda Motsieloa

Mixed By Nigel Walker

1980年代初頭はテクノポップとニューウェーブ、そしてニューロマンティクスの時代でして、それへ米英のみならず欧州各国をはじめ世界各国でも同様にそのムーブメントは広がっていました。当然北欧の中でも先進的な電子楽器を使用した音楽に理解のあるスウェーデンでもその傾向は顕著で、その渦中から生まれたバンドがLustans Lakejerでした。彼らは1981年にデビュー、「Lustans Lakejer」「Uppdrag I Genève」の2枚のアルバムをリリース、明らかにUltravoxや後期JAPANの影響を受けたサウンドとDuran Duranの要素が強いルックスを兼ね備えた非常にわかりやすいタイプのニューロマバンドでしたが、3rdアルバム制作にあたり外部プロデューサーを迎えようと画策したところ、JAPANのキーボーディストであるRichard Barbieriに白羽の矢が立てられ、彼とLustans Lakejerのメンバーが意気投合したことから、Richard Barbieriプロデュースによるアルバム制作が実現したというわけです。彼らは当時世界的なボーカルグループであったスウェーデン出身のABBAと同じレコード会社であったことから、傑作「Tin Drum」によって当時評価が急上昇していたJAPANのメンバーであっても呼び寄せる資金が豊富であったことが功を奏したようです。

さて、Richard Barbieriはプロデュースを受ける前から、Lustans Lakejerの1980年リリースのシングル「Diamanter Är En Flickas Bästa Vän (Diamonds Are A Girl's Best Friend)」が気に入っていたそうです。

ボーカルのJohan Kindeは明らかにDavid Bowieを意識していますね。間奏のシンセビーム応酬の部分は是非リアルタイムでパフォーマンスしてほしいところです。この独特の哀愁メロディやブワッとしたベースラインは当然JAPANの影響でしょう。Richardが気になるのも肯けます。

そのようなわけでRichard Barbieriプロデュースの「En Plats i Stolen」が完成しましたが、バンドとの関係性もよく、JAPANの変態ベーシスト・Mick Karnがサックスのみで数曲参加するという話題性もあったためか、スウェーデン国内では1982年のゴールドディスクを受賞するなど成功を収めることができたようです。肝心のサウンドというと、これがまたしっかりJAPANしています。そりゃそうですよね、本家がプロデュースしているわけですから。特にドラムのパターンは明らかにSteve Jansenを意識したもので、これはLustans Lakejerの過去のアルバムからも顕著です。

ドラマーのChrister Hellmanはメチャクチャ強面じゃないですかw

ご覧の通り完全にJAPANです。手弾きのシンセリフもうねるようなベースラインも神経質なドラムパターンもまさにJAPAN。似つかわしくないのはルックスだけですね。本作はこのような陰のあるマイナーメロディのニューロマソングが満載です。でもそれは仕方ありません。当時はそれが最先端のムーブメントであり一時代を築いていたのです。流行音楽なのでこのジャンルも揶揄されがちですが、音楽性は実験精神に溢れたものが多かったように思っています。

さて、スウェーデンで成功を収めたこのアルバムは、せっかくのRichard Barbieriプロデュースですから、英語の歌詞に変えつつ曲順を変えたりリアレンジしたりして、英国でもリリースしようということになります。その際にLustans LakejerはVanity Fairとバンド名を変え、アルバムタイトルも「A Place in the Sun」と英語となり発売されましたが、期待したほどには売れなかったようです。Vanity Far版の曲順は下記の通りになりました。

1.「Eyes Of A Stranger (En Främlings Ögon)」

2.「Lips Are Silent (Läppar Tiger, Ögon Talar) 」

3.「The Texture Of Her Skin (スウェーデン盤未収録)」

4.「Just as Wild (Vackra Djur)」

5.「 A Place in the Sun (En Plats I Solen)」

6.「In Spite Of It All (Något Måste Brista)」

7.「Whispers In The Dark (Den Glöd Som Aldrig Dör)」

8.「Something's Got To Give (Drömmar Dör Först)」

9.「A Kiss For Every Tear (En Kyss För Varje Tår)」

実はスウェーデン盤未収録の「The Texture Of Her Skin」が良いんですよね。これはBarbieriが絡んでいないと記憶していますが、最もJAPANしているかもしれません。その他の楽曲も英国用にスッキリしたリアレンジになっています。これが良かったのか悪かったのかは各自でご判断いただければと。

さて、その後のLustans Lakejerですが、なぜかJohan Kinde1人を残してバンドを解体、Anders Ericsonを迎えたソウルフルなエレクトロポップデュオとして生まれ変わります(節操がないw)。1984年に「Lustavision」、1985年に「Sinnenas Rike」と2枚のアルバムを残し活動停止するも、思い出したように再結成してはアルバムを残しているようです。こうして見てくると非英語圏は再結成するバンド、多いですね。

11位:「ESPERANTO」 ELEKTRIC MUSIC

(ドイツ:1993)

1.「TV」 Karl Bartos/Lothar Manteuffel

2.「Show Business」 Karl Bartos/Lothar Manteuffel/Andy McCluskey

3.「Kissing The Machine」 Andy McCluskey/Karl Bartos

4.「Lifestyle」 Karl Bartos

5.「Crosstalk」 Karl Bartos/Lothar Manteuffel/Emil Schult

6.「Information」 Karl Bartos

7.「Esperanto」 Karl Bartos

8.「Overdrive」 Karl Bartos/Emil Schult

Producer:Karl Bartos

voice・synthesizer・vocoder:Karl Bartos

synthesizer:Lother Manteuffel

vocal:Andy McCluskey

Mixed By Stefan Ingmann

言わずとしれたテクノゴッド、KRAFTWERKにおいてRalf Hütter、Florian Schneiderの影でWolfgang Flürと共に加入当初は電子パーカッションを叩かされていたKarl Bartosは、KRAFTWERKのメンバーの中でも実は非常にポップセンスを持ち合わせていた人物で、KRAFTWERKへの参加こそ1975年の「Radio-Activity」からですが、テクノポップブーム到来の1978年にリリースされた「Die Mensch·Maschine (The Man Machine)」からBartosも曲作りに参加を許されると、「Das Modell (The Model)」のようなメロディのはっきりした楽曲を主に担当、81年の「Computer World」でも「Computer Love」や「Dentaku」等ほぼ全曲においてソングライティングに関わるなど、KRAFTWERKのポップ化への貢献度は計り知れないものがありました。そして86年の「Electric Cafe」では「 Der Telefon Anruf (The Telephone Call)」で遂にメインヴォーカルを担当するなどその存在感が顕著になってきた矢先に、貴重な80年代における作品制作の頻度の緩さに才能を持て余し、我慢できなくなったBartosは1990年にKRAFTWERKを脱退、KRAFTWERKで培ったテクノ手法を自身のソロワークスで活かす決断を下します。

そして2年後、本家のKRAFTWERKがハウスリズムを取り入れたリミックスでお茶を濁した「The Mix」をリリースする中、Bartosは自身の新ユニット・ELEKTRIC MUSICを始動させます。ドイツのニューウェーブバンド・RheingoldのメンバーであったLothar Manteuffelを相棒に迎えたBartosは、シングル「Crosstalk」をリリース、シンセサイザーの音色・フレージング、楽曲構成など本家以上に本家を彷彿とさせる様式美を感じさせる楽曲で、本家ヘビーリスナーの本家に対する違和感への溜飲を下げる形となり、好意的に迎えられました。

電力量の多そうなレゾナンスベース、そしてロボボイスとサンプリングボイスのしつこいほどの掛け合いが実に皆さんが求めていたテクノポップでした。少なくとも当時は。

そして翌年のシングルでありリードチューンである「TV」ではManteuffelがボーカルをとり、親しみやすいメロディにKRAFTWERKサウンドというわかりやすさが期待感を漂わせる中で、1stアルバム「Esperanto」がリリースされることになります。

この牧歌的なイントロからの「Musique Non Stop」なリズムトラック。KRAFTWERKをダシに使って過去のリスナーの要求に応えつつ、自身のポップセンスをアピールする強かさ。これがKarl Bartosの魅力です。Manteuffelの歌唱は微妙ですが・・。

このアルバムでは大物ゲストも参加しています。Orchestral Manoeuvres In The Dark(OMD)のAndy McCluskeyが「Show Business」の共作と「Kissing The Machine」では作曲と共に歌唱まで担当していますが、余りにも他の楽曲とのテイストが違い過ぎて浮いてしまっているのがもったいないところです。しかし、もともとELEKTRIC MUSICはLothar ManteuffelやAndy McCluskeyという異なる血を導入することでケミストリーを生み出そうとしていたと思われます。それが結局どうにも上手く行かず、結果的に途中から相棒のManteuffelとは袂を分かち、3rdシングルの「Lifestyle」やラスト3曲「Information」「Esperanto」「Overdrive」はBartosの独壇場となってしまいました。Bartos1人となってからは激しいリズムによる高速KRAFTWERKといった趣で歯止めの効かないやりたい放題加減が、逆に楽しめる作品となったと思います。

このように1人になってしまったと思われたELEKTRIC MUSICですが、1998年に懲りずに再始動します。しかもにグループ名を「Electric Music」と微妙に変えてきました。そのグループ名を冠した2ndアルバムがリリースされたわけですが、シングルカットされた「Sunshine」はこのようなサウンドとなりました。

あれ?CD入れ間違えた? ギターポップになっちゃってる・・w

いや、良い曲なんですよ。良い曲なんですけど余りにギャップが・・。まあラストまで聴くと片鱗は残している感じも・・・というわけでそれまでのリスナーがついていけず、ELEKTRIC MUSIC改めELECTRIC MUSICは自然消滅することになります。

ところがBartosはしぶといです。初心に戻って2000年にはシングル「15 Minutes Of Fame」をリリース。

テクノに戻りましたw

やはり俺はテクノポップと再認識したところで、2003年にこれも傑作「COMMUNICATION」をリリースします。ジャケットはピクトグラム。やはりBartosはこうでなくっちゃ!

ということでそれからはテクノポップ道一本で勝負していくのでした。もう70歳近いご年配ですが・・・。いつまでも元気でいてほしいですね。

そのようなわけで20位~11位でした。相変わらず作品ではなくて歴史を追ってしまっていますね。悪い癖です。あとはベスト10ということで、後編をお楽しみに!