TECHNOLOGY POPS的感覚で選出する「平成」ベストアルバム100:Vol.4【40位〜21位】

遂に後半戦に突入したこの企画、回数を重ねるごとに文章が長くなっているような気がするというレビューあるあるに陥っておりますが、そろそろ佳境ですのでめげずに頑張って書こうと思っております。やはり平成という30年をこうして数々のアルバムで振り返っていくということは、自分史を振り返っていくという気分になってしまいます。改めてこういうことは死ぬ間際にやっておくべきテーマであるなとも考えてしまいますが、どちらかといえば80年代の方が得意ですので、先が見えてきたら80年代のベストで締めようかなと思ってみたり・・・と言いながら気まぐれに始めるとも言えるわけですが。

というわけで、対象外と言いながら嬉々として挙げてしまう「個人的に平成時代に良く聴いた洋楽アルバム」の4枚目の紹介です。

その4.「REMEMBERING THE FUTURE」 NASA(1999)

Patrik HenzelとMartin Thorsというこのスウェーデンのシンセポップデュオがにわかに脚光を浴びたのは、四方宏明氏が運営していたインターネット黎明期の伝説のテクノポップ専用HPであった(techno-electro-synth)POP ACADEMYにて絶賛されていたこのアルバムの存在以外の何物でもありません。1985年のUltravoxライクなシングル「Paula」でデビュー、その後も遅れてきたエレポップ路線の2枚のアルバムを残したものの長い沈黙状態に陥りましたが、世紀末を迎えた1999年に密かにリリースされた本作は、90年代のインテリジェンステクノを通過したような録音状態の良い鮮やかなシンセサウンドと、解像度の明るいボコーダー、Tony Mansfield印のソナーサウンドが随所で組み込まれたエレクトロリズムが完璧な融合を見せた、純度の高いテクノポップアルバムに仕上がっています。何にせよとにかくメロディラインが素晴らしい。ここまでキャッチーな楽曲が書けるのかと思わせるほどの類稀なフレーズ生成のセンスが遺憾なく発揮されています。これはどう考えてもテクノポップファンは食いつくに決まっています。そしてこのような素晴らしい名盤を完成させたのにもかかわらず、その後は再び眠りについてしまって未だ目覚めないというのも伝説めいて興味深いレジェンド、それがこのNASAなのです。とにかく名曲「Back to Square One」の美しく隙のないメロディラインをまず堪能してほしいですね。

(追記:Patrik Henzelは今年6月に亡くなったそうです。残念です。ご冥福をお祈りいたします。)

ということで、今回は平成ベストアルバム40位から21位です。それではお楽しみ下さい。

40位:「瓦礫の街〜SEEK FOR LOVE」 GRASS VALLEY

(1990:平成2年)

1.「原始と未来〜プロローグ〜」 曲・編:上領亘

2.「THE VOICE OF FATHER [血を流さない神の声]」

詞:出口雅之 曲:本田恭之 編:GRASS VALLEY

3.「灰色のオリオン」 詞:出口雅之 曲:上領亘 編:GRASS VALLEY

4.「WARRIOR」 詞:出口雅之 曲:本田恭之 編:GRASS VALLEY

5.「イカルスの落下 [Blood & Blue sky]」

詞:出口雅之 曲:西田信哉 編:GRASS VALLEY

6.「この道を抜けろ」 詞:出口雅之 曲:上領亘 編:GRASS VALLEY

7.「ドラゴン」 詞:出口雅之 曲:本田恭之 編:GRASS VALLEY

8.「1990」 詞:出口雅之 曲:根本一朗 編:GRASS VALLEY

9.「メリーゴーランド」 詞:出口雅之 曲:根本一朗 編:GRASS VALLEY

10.「TURN TO SCARLET」 詞・曲:出口雅之 編:GRASS VALLEY

11.「原始と未来〜エピローグ〜」 詞:出口雅之 曲・編:上領亘

12.「瓦礫の詩人 [GAREKI NO SHIJIN]」

詞・曲:出口雅之 編:GRASS VALLEY

ヴィジュアルとテクニックを兼ね備えた80年代後半を席巻したエレクトロロックバンド・GRASS VALLEYは1988年の3rdアルバム「STYLE」、翌年の4thアルバム「LOGOS〜行〜」と従来の耽美的ニューウェーブ路線からライブ映えするシンセロックへと転換を果たすことで一般的認知度が上がり絶頂期を迎えていました。そして1990年、彼らは次なる展開としてSF的ストーリー仕立ての世界観による壮大なコンセプトアルバムの制作に着手します。しかし本作の制作は難航を極め、ミックスエンジニアをクビにして自身でミックスを手掛けるまでにストイックなサウンドデザインにこだわる本田恭之の頑固なまでのこだわりや、サウンド面での核の1人として4thアルバム以降作曲を手がけることが増えてきた不世出のドラマー・上領亘との類稀な才能を持つが故の軋轢等を経て、やっとのことでこの大作が産み落とされたわけです。

このように難産の末に完成した本作ですが、スタイリッシュ性はやや後退したもののより硬質にしてロックテイストを前面に押し出したサウンドや、キレの良いドラムサウンドの処理はもちろんのこと、作品全体のテーマとなる「原始と未来」を上領亘に全面的に任せ、「メリーゴーランド」ではベースの根本一朗がメインボーカルを務めるなど、コンセプトアルバムならではのバラエティに富んだ内容を楽しむことができます。なお、前述のように本田恭之はミックスを手掛け全体を俯瞰する立場に自身を置いたためか、12曲中3曲の作曲にとどまりましたが、彼の手掛けた3曲は流石のクオリティの高さを維持しており、すっかり唸るギターが板についた西田信哉や金髪にイメチェンして凄みを増した出口雅之の安定感あるボーカルがそれぞれ役割を果たしたアルバムに仕上がりました。しかし難産の代償は大きく、ロック化の進むバンドの志向性が合わなくなった上領亘は本作をもって脱退することになります。この彼の脱退劇はGRASS VALLEYにとって最後まで深い影を落とすことになるのです。

39位:「P-MODEL」 P-MODEL

(1992:平成4年)

1.「SPEED TUBE」 詞・曲・編:平沢進

2.「2D OR NOT 2D」 詞・曲:平沢進・ことぶき光 編:ことぶき光

3.「STONE AGE!」 詞・曲・編:平沢進

4.「WIRE SELF」 詞・曲・編:平沢進

5.「CLEAR」 詞・曲・編:秋山勝彦

6.「VISTA」 詞・曲・編:平沢進

7.「GRID」 詞・曲・編:平沢進

8.「LAB=01」 詞・曲:ことぶき光・平沢進 編:ことぶき光

9.「ERROR OF UNIVERSE」 詞:P-MODEL 曲・編:平沢進

10.「GO AMIGO」 詞:平沢進 曲・編:秋山勝彦

11.「PSYCHOID」 詞・曲・編:平沢進

12.「NO ROOM」 詞・曲・編:平沢進

1992年に登場したこのアルバム、何しろそのインパクトといったら半端ではありませんでした。1978年にデビューしたテクノポップ御三家の1つであったP-MODELは、1988年に一旦活動を凍結するわけですが、個人的な正直な見解ですが、80年代のP-MODELはどちらかというとニューウェーブバンドという側面が強く、シンセサイザーの割合もそれほど多くはなくマシナリー感やスペイシー感は希薄でしたので、テクノポップと言うには少し弱い感じがしていました。しかし2年後の1991年の日比谷野音ライブにて新メンバーでの解凍がなされた後、その翌年にまさかのセルフタイトルによる本作の裏ジャケの黒ラバースーツに包まれたメンバーの濃厚なSF風味と、CDプレイヤーのボタンを押した直後になだれ込んできたエレクトロシーケンスを聴いた瞬間、その純度100%のテクノポップ具合(ライブではマラカスを一心不乱に振りまくる秋山勝彦と、奇想天外なキーボードセッティングで度肝を抜いたことぶき光)に圧倒されたわけです。

人間が介在するのは平沢進の圧倒的に良く伸びるボイスとギターのみ、その他は高速でストイックに繰り返されるチープなシーケンスにAMIGAボイス、電子ノイズギミックやアナログシンセ特有のレゾナンスの効いた粘っこいフレーズを、どこまでもマシナリーに制御する、この機械率の高さがまさにありそうでなかった典型的なテクノポップ、クラブ仕様のTECHNOが席巻していた時代に合って、これこそがテクノポップというオリジネーターの矜持を感じさせたわけです。なお、高速バロック風味の「2D OR NOT 2D」や全く違うフレーズを左右からバラバラに歌わせる挑戦的な「LAB=01」など、サウンド全体を制御するVictory3000を操ることぶき光の本作における貢献度は非常に高いわけですが、秋山勝彦が自らボーカルを担当したKraftwerkライクなシンプルな電子音が味わい深い「CLEAR」も注目すべき楽曲です。

38位:「WAVE」 CUTTING EDGE

(1991:平成3年)

1.「JAPANESE BOY」 詞:柴田卓俊 曲:内山肇 編:CUTTING EDGE

2.「HOLE」 詞:柴田卓俊 曲:内山肇・柴田卓俊 編:CUTTING EDGE

3.「POWER」 詞:柴田卓俊 曲:広瀬充寿 編:CUTTING EDGE

4.「COSMOPOLITAN LOVERS」

詞:柴田卓俊 曲:前田久史 編:CUTTING EDGE

5.「ONE NIGHT LOVE」 詞:柴田卓俊 曲:内山肇 編:CUTTING EDGE

6.「HYPER SEXIEST」 詞:柴田卓俊 曲:内山肇 編:CUTTING EDGE

7.「JESUS CRISIS '99」 詞:柴田卓俊 曲:広瀬充寿 編:CUTTING EDGE

8.「FREE PAINTER」 詞:柴田卓俊 曲:山崎彩平 編:CUTTING EDGE

9.「GOD FLOWER」 詞:柴田卓俊 曲:内山肇 編:CUTTING EDGE

ルースターズを脱退したヒゲのドラマー・池畑潤二が地元福岡の若手を引き連れて結成したのがZEROSPECTRE(ゼロスペクター)でした。池畑の骨太なルックスとは想像できないエレクトロポップテイストのバンドとして1986年にメジャーデビューした彼らは、3年で3枚のアルバムを残したところで、リーダーの池畑が脱退してしまいます。そこで残されたメンバーは初期ブルートニックのドラマーであった広瀬充寿を迎えてバンド名をCUTTING EDGEと改名し、1988年にシングル「KNOCKIN’ ON COSMIC DOOR」で再デビューを果たすわけですが、なかなかブレイクを果たすわけにはいかず、メンバーチェンジを繰り返しながら試行錯誤が続きました。そして新たに内山肇と前田久史という実力派のギタリスト&ベーシストをメンバーに迎え演奏力の強化を図ると、1991年に満を持してこの3rdアルバムを誕生させます。

本作を聴いた瞬間、このバンドを以前から知っていた方なら段違いのクオリティの高さに驚かれると思います。ギターとベースが交代しただけでここまで変わるのかと。大胆かつアヴァンギャルドなプレイで文字通り鋭いエッジを備えた内山のギターワーク、そしてスラップにフレットレスにグイグイと主張する前田のベースプレイは本作の最大の個性と言ってもよいでしょう。このようなセンス抜群の演奏力は当然既存のメンバーにも影響を及ぼすことになり、80年代を席巻した超絶技巧バンドPINKを彷彿とさせる各々の楽曲におけるテンションの高さと、作品から滲み出るパワーに圧倒されることこの上ありません。結果的に内山肇と前田久史はプロデューサー&プレイヤーとして現在も第一線で活躍していますので、当時の彼らが思う存分に弾きまくったセンス溢れる貴重なプレイが収録されている本作は、90年代前半の隠れたロックの名盤として(10年間も叫び続けてはいますが)もっともっと再評価されてほしいと現在でも願っています。

37位:「E・I・E・N Voyage」 星野みちる

(2014:平成26年)

1.「ムーンライトに誘われて」

詞:星野みちる・はせはじむ 曲:星野みちる

編:佐藤清喜・はせはじむ

2.「恋のファンフェアー」

詞:はせはじむ 曲:佐藤清喜 編:佐藤清喜・はせはじむ

3.「雨の中のドリーマー」

詞:星野みちる・はせはじむ 曲:星野みちる

編:佐藤清喜・はせはじむ

4.「楽園と季節風」 詞・曲:はせはじむ 編:佐藤清喜・はせはじむ

5.「この道で」 詞・曲:はせはじむ 編:佐藤清喜・はせはじむ

6.「サテライト」 詞・曲:はせはじむ 編:佐藤清喜・はせはじむ

7.「離して、、、」

詞:はせはじむ 曲:佐藤清喜 編:佐藤清喜・はせはじむ

8.「彼方へ」 詞・曲:はせはじむ 編:佐藤清喜・はせはじむ

9.「E・I・E・N Voyage」

詞・曲:はせはじむ 編:佐藤清喜・はせはじむ

10.「星間連絡船〜night voyage〜」

詞・曲:はせはじむ 編:佐藤清喜・はせはじむ

11.「Wish on a Starry Night」

詞:星野みちる・はせはじむ 曲:星野みちる

編:佐藤清喜・はせはじむ

12.「マジック・アワー」

詞:星野みちる・はせはじむ 曲:はせはじむ

編:佐藤清喜・はせはじむ

元AKBという肩書きも虚しいだけの期待の新人シンガーとして、2012年に限りなくキャッチーなエレポップチューン「い・じ・わ・るダーリン」で再デビューを果たした星野みちるは、DJはせはじむとmicrostarのポップマエストロとして評価急上昇であった佐藤清喜を共同プロデューサーに迎え、翌年には自身の名前をモチーフとしたスペースファンタジーアルバム「星がみちる」を完成させ、その宇宙飛行士的なジャケットデザインと徹底的にスペイシーなサウンドが施された良質な楽曲を揃えたコンセプチュアルな作品づくりで一定の評価を得ることができました。しかしはせ&佐藤の大戦略はまだまだ止まりません。2014年に入ると哀愁エレポップ「離して、、、」、ブラジリアン感覚溢れるカーニバルな「楽園と季節風」、大滝詠一風ナイアガラPOPS「雨の中のドリーマー」、フルバンドサウンドを打ち込み表現する佐藤清喜節が光るマイクロスター風「恋のファンフェアー」と4ヶ月連続シングルリリースを敢行、バラエティに富んだ楽曲を歌いこなすと、連続リリース企画を締めくくるこの2ndフルアルバムのリリースに至ります。

さて、本作の注目はアルバム全体の構成にあります。まず星野自身が作曲を担当する2曲のバラードをオープニングとエンディングに据え、その間を2部構成のストーリーが展開するという構成です(前年のシングル「マジック・アワー」はボーナストラックというか本編終了後の大団円的な役割)。そしてその2部構成とは「恋のファンフェアー」から「この道で」まではPOPS世界一周ともいうべき美メロが詰まった良曲を前半に集めつつ、後半の「サテライト」からは一気に宇宙へと飛び出し「星間連絡船〜night voyage〜」まで楽しいスペーストラベルが続くという夢のある展開。星野のバラードはそんなストーリーを現実に引き戻す役割を果たしているように思えます。佐藤清喜のゴールデンPOPSサウンドやエレクトロポップなアプローチなサウンドデザインはもはや語るまでもない安定感がありますから、本作はあくまでアルバムとしての絶妙な構成による完成度の高さ、改めて賛辞を送るとすればこれに尽きるのではないかと思われます。

36位:「TIME AXIS」 エース清水

(1993:平成5年)

1.「Tearless Angel」 詞:KEN蘭宮 曲:エース清水 編:本田恭之

2.「Bring You Back To Me」 詞:Cathy 曲:エース清水 編:本田恭之

3.「Disharmony」 詞:Bob Dyer 曲:エース清水 編:本田恭之

4.「Waking Up」 詞:KEN蘭宮 曲:エース清水 編:本田恭之

5.「Flow」 詞:本田恭之・KEN蘭宮 曲・編:本田恭之

6.「One For The Road (in memory of Sir. Freddie Green)」

曲:エース清水 編:Wrecter・H

7.「Street Games」

詞:エース清水・Bob Dyer 曲:エース清水 編:本田恭之

8.「カラックスの白日夢 (Daydream of Carax)」

詞・曲:エース清水 編:本田恭之

9.「彷徨 SA・MA・YO・I」 詞・曲:エース清水 編:本田恭之

10.「Higher-Self (Silent eyes, Silent heart)」

詞:只野菜摘 曲:エース清水 編:本田恭之

日本を代表するコンセプト型へヴィメタルバンド・聖飢魔IIの比較的人間に近い感覚のギタリストであったエース清水長官。へヴィメタルにとどまらない優れたコンポーザーでもあった彼が、聖飢魔IIとしての活動が一段落した1993年にバンドに在籍したままリリースしたソロワークスがこのアルバムです。わざわざソロ活動を行うわけなのでその音楽性が注目されたわけですが、蓋を開けてみるとなんとも正統派のアダルティな渋目のロック&AORで、そこには全く悪魔ハードロッカーの「長官」としての面影はありませんでした。

オープニングナンバーの「Tearless Angel」から既にジャジーなベースラインとブラスセクションがフィーチャーされた哀愁のAORロックが展開され、その後もキャッチーなメロディに支配された良曲が連続していきます。そして驚くべきは各楽曲の音の分離の良さとカッチリしたリズム構築とタイミングよく現れてくるフレージング、細部にこだわった効果的なエフェクト&ギミック、それでいて主役のエース清水をボーカル&ギターに専念することができる全体的なサウンドディレクションの安定感です。エースがソロ活動にあたって相棒に選んだのが、CBSソニーのレーベルFitzbeatの同じレーベルメイトであり元GRASS VALLEYのキーボーディスト兼メインコンポーザーであった本田恭之で、本作は彼の起用が大当たり。どこかしらロマンチシズムを感じさせるエースのメロディラインと本田の代名詞であるJupiter-6を駆使した繊細なシンセワークと美しいコードワークを中心としたアレンジメントが抜群の相性を発揮し、この運命のコラボレーションが2000年から20年続いていく彼らのライフワークユニット・face to aceに引き継がれていくわけです。

35位:「グレイテスト・アイドル」 Mitchie M feat.初音ミク

(2013:平成25年)

1.「FREELY TOMORROW」 詞:ЯIRE・Mitchie M 曲・編:Mitchie M

2.「アゲアゲアゲイン」 詞・曲・編:Mitchie M

3.「愛Dee」 詞:Cotori・Mitchie M 曲・編:Mitchie M

4.「ビバハピ」 詞・曲・編:Mitchie M

5.「Bye Bye Blue Memory」 詞・曲・編:Mitchie M

6.「Aizu〜会津〜」 詞・曲・編:Mitchie M

7.「イージーデンス」 詞:ЯIRE 曲・編:Mitchie M

8.「悲しみは愛情のように」 詞・曲・編:Mitchie M

9.「短気呑気男子」 詞・曲・編:Mitchie M

10.「アイドルを咲かせ」 詞・曲・編:Mitchie M

11.「Believe (ver.HD)」 詞・曲:田辺智沙 編:Mitchie M

12.「シティー・ボーイ」 詞・曲:中嶋一徳 編:Mitchie M

13.「Birthday Song for ミク」 詞・曲・編:Mitchie M

YAMAHAが開発したメロディーと歌詞を入力することでサンプリングされた人の声を元にした歌声を合成する音声合成技術VOKALOID(ボーカロイド:以下ボカロ)が登場したのが2003年。販促として大当たりした音声に声優・藤田咲を起用しパッケージデザインに女の子のアニメーションキャラクターを起用した初音ミクが発売即大ヒットしたのが2007年。この初音ミクを利用して制作された楽曲が次々と動画サイト・ニコニコ動画へ投稿されていったことを発端として空前のボカロブームがここから音楽界を席巻していくわけですが、その渦中にあってボカロを限りなく人間に近い表現で歌わせる「神調教」のボカロマスターとして登場したのがMitchie Mでした。

元々は塚田道雄→Mitchie Michell名義で2000年代から新進クリエイターとして活動していた彼は、インディーズテクノポップアイドルCutie Paiに提供した「SIGNAL」や「テクノ*ドール」での凄まじいギミック満載のエレクトロポップサウンドで鮮烈な印象を与えていましたが、2011年にニコニコ動画へ投稿したボカロ楽曲「FREELY TOMORROW」の大ヒットでキャリアが一変します。他のボカロマスターには決して真似のできない細部にこだわり抜き初音ミクを始めとしたボーカロイドのポテンシャルを極限までに引き出した調声技術もさることながら、偏執狂的にギミックを挿入しないと気が済まない典型的な「詰め込み型」のサウンドメイクはいかにもプロフェッショナル。しかし彼の最大の魅力はどのようなアプローチの楽曲であっても、印象に残る覚えやすいキャッチーなメロディによるポップ・ミュージックに仕立て上げるセンスです。この2013年にリリースされたこれまでのボカロ活動の集大成的なデビューアルバムの恐るべき完成度の高さは彼のこの特別な才能があってこそ。本作のヒットによってボカロマスターとしての頂点を極めた彼は、その後も様々な奇想天外なチャレンジをボーカロイドを媒介として続けていくことになります(昨年リリースのプロレス実況ソング「リングの熾天使」には本当に驚かされました)。

34位:「Subconscious Unity」 4-D / T.K.M

(1993:平成5年)

【T.K.M】

1.「Primitive Bondage」 詞・曲・編:T.K.M

2.「#809」 曲・編:T.K.M

3.「The Question」 詞・曲・編:T.K.M

4.「WORLD FINDER」 曲・編:T.K.M

5.「Subconcious Unity」 詞・曲・編:T.K.M

【4-D】

6.「Red Alert」 詞・曲・編:小西健司

7.「The id」 詞・曲・編:小西健司

8.「CODE」 詞・曲・編:小西健司

9.「Saturation Point」 詞・曲・編:小西健司

10.「FRONTIER」 詞・曲・編:小西健司

1980年代の関西ニューウェーブシーンを牽引していた小西健司・成田忍・横川理彦らが結成したスペシャルユニット4-D。ソノシート配布という興味深い戦略で多数の音源をリリースしてきた彼らですが、80年代も中盤になると成田忍はURBAN DANCEとして、横川理彦はP-MODELへの加入のため上京していくことになります。そこで関西に残されたリーダー格の小西健司は4-Dの代名詞でもあった「鉄骨ビート」を標榜した新たなインディーズレーベルを設立することになります。その名もIron Beat Manifestoと名付けられたこのエレクトロポップレーベルには、小西とドラマー三島和樹との2人組となった4-Dや、世界を股にかけた活動で知られた稲見淳や後に小西と同時に改訂P-MODELのメンバーとなる福間創が在籍したCONTROLLED VOLTAGEが所属し、関西におけるポストニューウェーブシーンにかすかな足跡を残しました。本作は1993年にリリースされた4-Dと、後に平沢進プロデュースでソロシンガーデビューすることになるTAKAと小西健司、そしてCONTROLLED VOLTAGEの女性ドラマーMASAのエレクトロユニットT.K.M(Time's Knowing Mind)のスプリットアルバムです。

T.K.Mは小西のエレクトロビートとTAKAのキャッチーなポップセンス、MASAのノングルーヴドラミングと女性らしいクリエイティブなメロディ構築の3要素が噛み合ったポップなボーカル曲あり、きめ細やかなシーケンスが光るインストゥルメンタルありの5曲を用意してきました。そして1990年代の4-Dは何といってもレゾナンス効きまくりのアシッドシンセベースが動き回り、暴れ馬のようなドラミングが加わる強力なリズム隊が特徴のインダストリアルテクノユニットとして機能していましたので、本作収録の5曲も徹頭徹尾三島の攻撃的なドラムを基軸としたエレクトロアシッドロックを展開、「FRONTIER」ではフロッピーディスクによる音源提供で参加した平沢進のアヴァンギャルドなギターソロ(を切り貼りして再構築)も登場し、とにかく圧倒的な音の壁でリスナーを押し潰しにかかってきます。2000年代になるとT.K.Mは小西とTAKAの2人組としてT.K.M.Fとして一瞬再起動、小西・成田・横川のオリジナル4-D mode1が復活ししばらく活動することになりますが、この90年代初頭のIBM期の4-Dが評価されることが(インディーズでの活動ということもあって)少ないので、是非注目していただいたいです。

33位:「FLOWER BURGER」 FAIRCHILD

(1989:平成元年)

1.「おやすみソルジャー」 詞:YOU 曲・編:戸田誠司

2.「O型でごめんね」 詞:YOU 曲・編:戸田誠司

3.「転校生」 詞:YOU 曲・編:戸田誠司

4.「ラブ・シックは好き」

詞:麻生圭子 曲:戸田誠司・川口浩和 編:戸田誠司

5.「フラワーバーガーひとつください」 詞・曲・編:戸田誠司

6.「ひとりにしないで」 詞:YOU 曲・編:戸田誠司

7.「夢におかえりなさい」 詞:石川あゆ子 曲・編:戸田誠司

8.「わたしと鰐の一日」 詞:YOU 曲・編:戸田誠司

9.「すきすき大好き」 詞:YOU 曲・編:戸田誠司

10.「Bye Bye キッチン・ガール」 詞:麻生圭子 曲・編:戸田誠司

1986年の「2001年の恋人達」のリリース以降、戸田誠司&福原まりのデュオユニットと化していたSHI-SHONENは、再びバンドスタイルと舵を切り、ギタリストに塚田嗣人を、そしてボーカリストに当時アイドル歌手として活動していた江原由希子(YOU)を迎えた4人組として再スタートを切ります。しかしこの期に及んでなんと方向性の違いからかオリジナルメンバーの戸田と福原が分裂、福原は塚田を引き連れてSOFT BALLETデビュー前の森岡賢や既にCBSソニーからソロデビュしていたKiKiらと共にTEN(10)を結成します(その後塚田は初期SOFT BALLETのサポートとして活躍したが残念ながら早逝)。そして戸田はというと、こちらはSHI-SHONENをさらなるポップ路線に移行させるべくYOUを前面に押し出したスタイルへと発展的解消し、アマチュアギタリストの川口浩和を加入させトリオになると新バンドFAIRCHILDとしてシングル「おやすみピタゴラス」で再デビューすることになります。

本作は彼らが1990年のCMタイアップシングル「探してるのにぃ」でブレイクする前年にリリースされた2ndアルバムで、まだまだSHI-SHONENの延長線上といった感覚が抜け切らなかった1stアルバム「YOURS」と比較しても楽曲の訴求力が軒並みアップしており、強力なポップソングが多数詰め込まれた全体的なクオリティが高いレベルにある作品と言えるでしょう。80年代中期からNEC PC-8801シリーズによるDTMプログラミングを音楽界で実践してきた戸田誠司ならではの打ち込みサウンドは当然のことながら安定感抜群、そして戸田が本来持ち合わせているポップな感覚がキャッチーなメロディとなって開花、キュートで弾けるようなポップナンバーとメロウでロマンティックなバラードを演じ分けるYOUのパフォーマンスは現在の巧みに芸能界を渡り抜いていくタレント性を予見させますし、本作ではまだ本性は少しばかり垣間見せているほどですが、彼女のパーソナリティが見えてきたことでその後のFAIRCHILDのバンドの機運が高まりつつあることが感じられる、今思えばバンドとしては最も良い状態の時期の作品だったのでしょう。最近では黒歴史のネタ的な扱いをされていますが、そういう評価のされ方はもったいない「質」を備えていたバンドであると思います。

32位:「檸檬の月」 小川美潮

(1993:平成5年)

1.「はじめて」 詞:小川美潮 曲:小川美潮・板倉文 編:板倉文

2.「檸檬の月」 詞:工藤順子 曲・編:板倉文

3.「ふたつのドア」 詞:工藤順子 曲・編:近藤達郎

4.「SHANBHALINE I」 詞:小川美潮 曲・編:板倉文

5.「SHANBHALINE II」 曲・編:板倉文

6.「TALL NOSER」 詞:小川美潮 曲・編:板倉文

7.「DEAR MR. OPTIMIST」 詞・曲:小川美潮 編:板倉文

8.「MONDAY」 詞:工藤順子 曲:小川美潮 編:板倉文

9.「CHAT SHOW」 詞:小川美潮 曲・編:Ma*To

10.「BLUE」 詞・曲:小川美潮 編:小川美潮・板倉文

エピックソニーから改めてソロシンガーとしてデビュー後、3枚のハイクオリティなアルバムを次々にリリースし、その後も地道にライブ活動を繰り返しながらその個性的で説得力のあるファニーボイスで聴き手を楽しませてくれる存在、小川美潮のエピック3部作の最終アルバムです。前作「ウレシイノモト」ではとにかく開放感のある音世界に圧倒されましたが、本作では前作では参加しなかったチャクラの盟友・板倉文がサウンドプロデューサーとして復帰、独特のストレンジなコードワークでその健在ぶりを見せつけています。

そして本作のパワーはそれ以上に全体を包み込むナチュラルな雰囲気で、特に最初の3曲「はじめて」「檸檬の月」「ふたつのドア」が放つ眩しいくらいの幸福感は、音楽本来の楽しさを再認識させてくれます。しかし小川美潮の面白いところはそんな幸福感溢れる雰囲気にどこか茶目っ気を入れてくるチャレンジ精神にあります。複雑なコード進行が嵐の海を渡る航海から一難去った後の凪の静けさを想起させる「SHANBHALINE I-II」や、珍しく都会的なアーバンファンクPOPS調の楽曲を歌い上げる「Tall Noser」、そしてもはや彼女のサウンドを陰日向に支えてくれるMa*To十八番のアヴァンギャルドカット&ペーストコミカルファンクが炸裂する「CHAT SHOW」など、これまでのイメージを覆しながらも実は根本的には裏切らない絶妙なチャレンジを、このアルバムという媒体で違和感なく実践できる「彼女ならこれもアリかな!」と思わせる稀有なキャラクターが彼女の最大な魅力と言えるでしょう。もちろん板倉やMa*To、MECKEN、近藤達郎、青山純、BANANA、WhachoといったKilling Time周辺プレイヤー達のテクニカルな演奏陣は、既に彼女と一心同体といっても良いほどの「知り尽くされた一体感」を披露しており、この濃厚な幸福感に溢れた名盤に華を添えています。

31位:「BAVAROIS」 eyelush

(1996:平成8年)

1.「L. C. X〜ラヴ・コンプレックス〜」 詞:15 曲・編:eyelush

2.「屋根裏グルーディガ」 詞:15 曲・編:eyelush

3.「ドミノシェリフ」 曲・編:eyelush

4.「Q」 詞:15 曲・編:eyelush

5.「アスピリンとジェリービーンズ」 詞:15 曲・編:eyelush

6.「幻想花畑〜psychedelic garden〜」 詞:15 曲・編:eyelush

1996年に現れた何やら怪しげなロシア構成主義的ジャケットデザイン・・・それが新人デュオeyelushのこのデビューアルバムでした。裏ジャケにはレトロな処理の写真にモジュラーシンセやボコーダーを演奏せんとする2人の姿が・・・自らのジャンルを「ニュー・テクノティック・ポップ」と嘯く秋葉伸実(相川七瀬のサポートとしても活躍)と大竹正和の2人は当然のことながらYMOやUKエレポップに大きな影響を受けたシンセサイザーマニアであり、Roland SH-2やJX-8P、KORG MONO/Poly、PolySix、AKAI S612といった一癖ある音源達をYAMAHA QX1やQX3等の複数のシーケンサーを駆使して独特のノリを生み出すプログラミングによ理、90年代後半とは思えない独特のエレポップサウンドで勝負しています。

この電子楽器まみれのサウンドに囲まれながらも特徴的なのは秋葉のボーカルスタイル。こればかりは当時のヴィジュアル全盛期に呼応したかのような泣きの絶唱系歌唱で、エレクトリカルなリズム&シーケンスを中心としたサウンドデザインに生命を吹き込むような(良い意味で)ねちっこく暑苦しいボーカルは好き嫌いが分かれるところですが、この圧の強いボーカルとクールなサウンドとのコントラストがeyelushの強みの1つと言えるでしょう。そして何と言っても全曲で活躍するシンセソロの素晴らしさ。正直に言ってここまでシンセソロをアピールするユニットはないのではないかと思わせる、ソロフレーズへのこだわりは恐ろしいほどです。しかし彼らの強みはそんな飛び道具やキャラクターだけではなく、POPSとして最も大切なキャッチーなメロディラインを自然と生み出せているところです。「屋根裏グルーディガ」「アスピリンとジェリービーンズ」「幻想花畑〜psychedelic garden〜」・・・全編にわたる実に「覚えやすいメロディ」。彼らのセンスはまさにエレポップの中でも「ポップ」に捧げられているものであり、だからこその「ニュー・テクノティック・ポップ」というわけなのです。本作は彼らにとって自己紹介的なミニアルバムという形態で、登場時のインパクトの大きさで2ndアルバム「e.s.s.e」よりはランクを上位に据えましたが、2ndと合わせて1枚のフルアルバムで登場したならば、さらに上位にランクされたでしょう。それほどeyelushは平成が終了した現在であっても、いまだに輝きを放つ興味深いユニットであると思えるのです。

30位:「カナシイタマシイ」 かの香織

(2001:平成13年)

1.「REPLICA」 詞・曲:かの香織 編:CHIBUN

2.「熱帯の夜に雪が降る」 詞・曲・編:かの香織

3.「Afternoon Tea for "Allo? Allo?"」 詞・曲:かの香織 編:CHIBUN

4.「MINT SHOWER GEL」 曲・編:かの香織

5.「空港で生まれ変わる女〜sunny day〜」

詞:菊地成孔・かの香織 曲:かの香織 編:CHIBUN

6.「LOVELY」 詞:菊地成孔 曲:かの香織 編:長谷部徹

7.「BITTER SUMMER'S END〜夏の終わりのキャンプファイヤー〜

(album mix)」 詞・曲:かの香織 編:CHIBUN

8.「まわりだした日々〜Days Gone and Days Still Here〜 (album mix)」

詞・曲:かの香織 編:CHIBUN

9.「PRECIOUS RAINY DAY」 詞・曲:かの香織 編:CHIBUN

10.「SPLASH INTO THE BLUE (album mix)」

詞・曲:かの香織 編:CHIBUN

11.「陽はまた昇る」 詞・曲・編:かの香織

12.「BEAUTIFUL DAYS」 詞・曲:かの香織 編:長谷部徹・CHIBUN

1996年の名盤アルバム「Oh Là Là」リリース以降のかの香織は、1998年のベストアルバム「Specialite〜The Best of Cano Caoli」を最後に長年在籍していたSony Recordsとの契約を解消、ワーナーに移籍すると、彼女らしい企画である「COLOURED COMPACTS」シリーズというCDと紅茶の葉のセットという斬新なパッケージの「SPLASH INTO THE BLUE」「聖夜に-Holy Nightscape-」という2枚のシングルを1999年にリリースするものの、流石に思ったほどのセールスは得られず、以降はインディーズに活動の場を移し2001年にリリースしたアルバムが本作です。しかし「現代女性の“かなしみ”がテーマの架空シネマのサッド・ソング」と銘打たれたこの作品は、メジャーの後ろ盾を失った彼女がドメスティックな作品に向かうという予想に反して、かの香織というアーティスト活動の集大成と思わせる、メジャー時代のクオリティを維持するどころかそれを上回るほどの力作に仕上がっています。

サウンド面のパートナーとしてはガールズPOPSサウンドのプロフェッショナルというべきエレガントなサウンドメイクを得意とするCHIBUN(鈴木智文)を迎え、品が良くセレブなイメージを身に纏ったファッショナブル性を感じさせるかの自身のアーティストイメージを裏切ることのない00年型シティポップを展開しています。これらの完成度の高い楽曲を支えているのが相変わらずの健在ぶりを見せつける「かのメロディ」。お茶っ葉はともかく質の高さは感じられた前述のシングル収録曲「BITTER SUMMER'S END」「まわりだした日々」「SPLASH INTO THE BLUE」に加え、爽快なエレクトリックリズムに乗った哀愁オープニングチューン「REPLICA」や、菊地成孔が詞を書き、straight2heaven名義での活動やドラマ等の劇伴を中心に活躍していた長谷部徹がアレンジを手掛けた「LOVELY」といったかの香織音楽史上屈指の名曲達は、どれもが豪華でドラマティックなサウンドに彩られた「かのメロディ」の類稀なセンスなしでは語ることができません。インディーズの作品ということで現在では注目されることのないアルバムですが、かの香織という不世出の作曲家のポテンシャルを出し切ったという点とコンセプトを見事に表現したトータルの仕上がりを考えると、結果的に彼女の最高傑作となったのではないかと思われます。その証拠に彼女は本作リリース後はオリジナルアルバムを1枚も残すことなく表舞台からは撤退、たまに楽曲を提供したり、実家の酒屋の蔵人として酒造りに邁進するなど、地元宮城で文化活動に勤しんでいます。

29位:「She got the Blues」 microstar

(2016:平成28年)

1.「Chocolate Baby」 詞:飯泉裕子 曲・編: 佐藤清喜

2.「Tiny Spark」 詞:飯泉裕子 曲・編: 佐藤清喜

3.「月のパレス」 詞:飯泉裕子 曲・編: 佐藤清喜

4.「友達になろう」 詞:飯泉裕子 曲・編: 佐藤清喜

5.「My Baby」 詞:飯泉裕子 曲・編: 佐藤清喜

6.「夕暮れガール (Album Mix)」 詞:飯泉裕子 曲・編: 佐藤清喜

7.「私たちは恋をする」 詞:飯泉裕子 曲・編: 佐藤清喜

8.「She Got The Blues」 詞:飯泉裕子 曲・編: 佐藤清喜

9.「夜間飛行」 詞:飯泉裕子 曲・編: 佐藤清喜

10.「おやすみ」 詞:飯泉裕子 曲・編: 佐藤清喜

00年代ゴールデンPOPSアルバムの金字塔となった2008年リリースの「microstar album」を残したmicorstarは、その後活動を休止し緩やかな創作活動へとシフト、思い出したようにシングルをリリースするといった寡作のユニットとなっていきます。しかしそのシングル達はどれもが絶品の仕上がり。2011年の「夕暮れガール」、2012年の「夜間飛行」、そして2016年の「Tiny Spark」。どれもがRAH BANDを彷彿とさせるグリーンエヴァーエレクトロPOPSでした。この素晴らしいシングルは次作への期待感を十分に煽るものでしたが、この2ndフルアルバムがリリースされるまでに実に8年の歳月を費やしました。しかし本作の仕上がりは待たせられた年月を納得させられる最高のクオリティで、10曲全てがシングルカットできる美しく心に響くメロディラインを備えた純粋なTHE ポップミュージック。それは歌詞カードに10曲全てにレコードジャケットデザインが描かれていることにも彼らの心意気が表れています。

既に日本でも最高峰のポップマエストロに成長した佐藤清喜のクリエイターズセンスはここに来て充実の一途をたどっており、持ち前の美メロ構築の才能に加え本作では彼の原点でもあるシンセサイザーサウンドを前作より多めに使用することで、決して生音の精密なシミュレートだけではないエレクトリックサウンド全般をデザインする幅広い技術とセンスに裏打ちされたプログラミングで、他の追随を許さない印象的な良曲を次々と生み出しています。また、Pちゃんこと飯泉裕子の女性にも人気が出そうなケレン味のないボーカルスタイルも前作以上の冴えを見せていて、ストリングスや効果的な使用した肌触りの良い楽曲との相性も抜群で、その辺りはまさに夫婦間でしかわからない呼吸と言うべきでしょう。またアルバムの構成としてストリングスワルツのタイトルチューン「She Got The Blues」、しつこいようですがRAH BANDリスペクトな「夜間飛行」、大団円の壮大なバラードソング「おやすみ」と言うラスト3曲に大仰な勝負曲を持ってくることは完成度をより高める上で非常に重要であり、この辺りにも本作の抜け目なさが垣間見えるようです。

28位:「EARTH BORN」 SOFT BALLET

(1989:平成元年)

1.「BODY TO BODY」 詞:遠藤遼一 曲:森岡賢 編:SOFT BALLET

2.「HOLOGRAM ROSE」 詞:遠藤遼一 曲:藤井麻輝 編:SOFT BALLET

3.「WITH YOU」 詞:遠藤遼一 曲:森岡賢 編:SOFT BALLET

4.「BORDER DAYS」 詞:遠藤遼一 曲:森岡賢 編:SOFT BALLET

5.「KO・KA・GE・NI」 詞:遠藤遼一 曲:森岡賢 編:藤井麻輝

6.「L-MESS」 詞:遠藤遼一 曲:藤井麻輝 編:SOFT BALLET

7.「SPINDLE」 詞:遠藤遼一 曲:藤井麻輝 編:SOFT BALLET

8.「PASSING MOUNTAIN」 詞:遠藤遼一 曲:森岡賢 編:SOFT BALLET

9.「EARTH BORN」 詞:遠藤遼一 曲:森岡賢 編:SOFT BALLET

10.「BLACK ICE」 詞:遠藤遼一 曲:藤井麻輝 編:SOFT BALLET

ニューロマンティクス系のイケメンバンドvolage(ボラージュ)を前身として1986年に結成されたSOFT BALLET。音楽的な試行錯誤の末に結局見事にハマったのがEBM(エレクトリック・ボディ・ミュージック)でした。BUCK-TICKもアルバムをリリースしていたインディーズレーベル・太陽レコードに2枚のシングルを残してシングル「BODY TO BODY」で颯爽とメジャーデビューしたのが1989年。縦横無尽の高速シンセベースと骨太なドラムに支えられたマシナリービートに乗った硬派なエレクトロポップといった印象のこの名曲でリスナーの度肝を抜くと、同日発売のこのデビューアルバムでこのインパクト抜群のバンドの全貌が明らかになります。

デビュー仕立てとは到底思えないサウンド面での完成度の高さは尋常ではなく、しかもそれがプロフェッショナルなプロデューサーの力を借りることなく、森岡賢と藤井麻輝という対照的な2人の若きサウンドメイカーによって構築されているというのも驚きで、1曲目の「BODY TO BODY」は言うに及ばず以降の楽曲達に漲るエレクトリックなパワーには衝撃的で圧倒されるばかりでした。ダークブラックのコスチュームに身をやつした個性豊かな3人組がライブで見せる妖し過ぎるパフォーマンスもショッキングでしたが、やはり1989年という平成時代のスタートに際し過激な詰め込みサウンドが潮を引くかのように激減するトレンドを尻目に、全力で叩き込まれる「ダンッッ!」「バシャーンッッ!」といった爆音スネア&メタリックパーカッションや「ブリブリ」「ゴボゴボ」というオノマトペが似合うような極太のシンセベースによるダークウェイブの始祖のようなサウンド(まあEBMなんですが・・)を聴かせる彼らの音楽性は、まさしく当時の日本の音楽シーンでは異質な存在でした。似たようなバンドは存在していたかもしれませんが、彼らの完成度には到底及ばなかったのです。このようにEBMからの影響は大とはいえ最大級のアルマゲドンを落としたこの1stアルバムでしたが、2nd以降尻すぼみになることなくさらに音楽性を高めながら、90年代前半の音楽シーンに多大な影響を与えていくことになります。

27位:「RED & BLUE」 PINK

(1989:平成元年)

1.「ベルリンは宇宙 (Berlin the Universe)」

詞:宇辺セージ 曲:ホッピー神山・福岡ユタカ 編:PINK

2.「STORY」 詞:吉田美奈子 曲・編:福岡ユタカ

3.「小さな男の大きな夢」 詞:竹中仁見 曲・編:ホッピー神山

4.「AUGUST MOON」 詞:吉田仁 曲・編:岡野ハジメ

5.「水の絆 (TIDE)」 曲:福岡ユタカ・矢壁アツノブ 編:福岡ユタカ

6.「WHAT CAN I SAY」 詞・曲・編:福岡ユタカ

7.「ROLLING STONE」 詞:吉田美奈子 曲・編:福岡ユタカ

8.「EARTH FALL」 詞・曲・編:福岡ユタカ

9.「ICON」 詞・曲・編:ホッピー神山

1987年リリースの4thアルバム「CYBER」で顕著になった80年代きっての技巧派ロックバンド・PINKのメンバー間で起こった音楽的方向性の違いは、もう元に戻ることができない状態まで悪化していました。そして翌年には活動凍結を発表、つまりこの5thアルバムの制作時には既に解散状態であったことになります。それなのに何故ラストアルバムがリリースされたのかといえば、それは正直なところレコード会社との契約によるものと言わざるを得ませんが、何はともあれ本作は既に解散したバンドが制作するオリジナルアルバムという珍しいパターンということになります。そのようなわけで本作は各メンバーのソロワークの詰め合わせであり、PINKとしての楽曲は前作のアウトテイクであった「ベルリンは宇宙」1曲のみ。その他の楽曲は、岡野ハジメチームが1曲、ホッピー神山チームが2曲、そして福岡ユタカ&矢壁アツノブの共同制作チームが半数以上の5曲ということで、良くいえばバラエティ豊か、悪くいえばまとまりがなくバラバラ状態の構成となっています。

そのこともあり非常に評価が難しく語られることの少ない作品となっていますが、「PINK」というバンドイメージを抜きにすれば十分に聴き手を満足させるほどのクオリティを獲得していますし、岡野チームがQUADRAPHONICS、ホッピーチームがRAEL、福岡&矢壁チームがHALOに発展していくことを考えれば、PINKファミリーのユニット活動前哨戦としては意義のある作品だったのではないかと思われます。特に福岡&矢壁チームの充実ぶりは顕著で、窪田晴男やGregg Lee、BANANAをゲストに迎えたキレのある演奏とリズム感抜群のエンちゃん(福岡ユタカ)流無国籍ボーカルの相性も良く、これまでPINKを支えてきた福岡の非凡なソングライティング能力が生かされた楽曲が目白押し。「WHAT CAN I SAY」「ROLLING STONE」「EARTH FALL」の3曲はPINKを支えてきた重要なパーツの1つが福岡ユタカの個性的なポップセンスの賜物であることを再認識させられます。なお、本作の下記の本家レビューは何故かホッピー神山オフィシャルサイトにリンクされていて驚くばかりなのですが、それほど本作はPINKの歴史からも存在感が希薄であることの証拠であると思われます。しかし各楽曲のクオリティには疑う余地はありませんし、再評価が待たれる作品集です(PINKというバンドのアルバムというと語弊があるかもしれませんので)。

26位:「HEALTHY DOCUMENTARY 1995」 GPP

(1995:平成7年)

1.「UEMURA」 詞・曲・編:GPP

2.「OHKAMI SYOHNEN」 詞・曲・編:GPP

3.「SHINJYUKU NO ME」 詞・曲・編:GPP

4.「KOHKAGAKU」 詞・曲・編:GPP

5.「BANJIE」 詞・曲・編:GPP

6.「WANGEL」 詞・曲・編:GPP

7.「SAJYOH NITE」 詞・曲・編:GPP

8.「SEKIHIN」 詞・曲・編:GPP

9.「YAKAN NI TE O IRETE」 詞・曲・編:GPP

10.「INDEX」 詞・曲・編:GPP

11.「SHINJYUKU NO ME (GOOD GEAR MIX)」 詞・曲:GPP 編:永田一直

12.「SEKIHIN (I LOVE GPP MIX)」 詞・曲:GPP 編:サワサキヨシヒロ

1993年というテクノポップ死の時代に孤軍奮闘していたインディーズレーベル・TRIGGER LABELからあるカセットテープがリリースされました。「GPP」というタイトルの二つの顔がCGで歪められたような気味の悪いジャケットデザイン。音を聴いてみれば古今東西から拾ってきたようなサンプリング詰め込み型のテクノポップではあるが、圧の強いボーカルが印象的な楽曲ばかり・・・GPPは「グロテスク・パンチ・パーマス」の略称で、東京藝術大学の学生が中心となって80年代半ばに結成されたニューウェーブバンドですが、早くから日本にとどまらず海外でもライブ活動を行いカルトな人気を博しており、その特異な楽曲群を音源化したのが先のカセットアルバムだったわけです。TRIGGERを主宰するORGANIZATIONの永田一直に気に入られた彼らは、TRIGGERが日本TECHNO黎明期の代表的なレーベルTRANSONICに移行した後、歌モノを扱う別レーベルTRINITYに所属することになり、1995年にこのフルアルバムをリリースしました。

カセット時代の猥雑さはそのままに日本映画のサンプリングを中心に自由奔放にプログラミングされた斬新なトラックに乗せて、ラップ、ポエトリーディング、アジテーション、シャウト、必要以上に良く伸びる朗々としたボーカリズム等々、圧倒的な表現力で聴き手を惑わせるその超個性的な音楽性は、全世界を探しても見当たらないオリジナリティに溢れたものでした。圧倒的なパフォーマンスとボーカルでフロントマンとしての存在感を見せつけ、後年は恐竜エンターテインメントでブレイクする美術作家・金丸賀也や、ギターやバイオリン、ボーカルにラップにダンスに大活躍する、現在は声楽家・合唱指導者として活動する永澤健、GPPのほとんどのトラックを制作し、現在はイラストレーター・画家として活躍中の越澤秀・・・その個性的なメンバーによる奇想天外なアイデアとセレンディピティに裏打ちされた強烈な楽曲ばかりが収録された本作は、渋谷系とヴィジュアル系が席巻していた90年代中期にあっては鈍い光を放つのみでしたが、まさに記憶に残る1枚であったと言えるでしょう。また、TECHNO系レーベルからのリリースということもあり、「SHINJYUKU NO ME (GOOD GEAR MIX)」を永田一直のORGANIZATIONがTB-303ブリブリのアシッドテクノに、「SEKIHIN (I LOVE GPP MIX)」をサワサキヨシヒロのMUSHROOM NOW!がメランコリックなテクノチューンにそれぞれリミックスしていますが、どれもが原曲に負けず劣らず素晴らしい仕上がりで、さらに本作の価値を高めることに成功していると思われます。(なお、余りに著作権無視のサンプリングだらけのため、サブスクには残念ながら今後も公開されることはないでしょう。)

25位:「回=回」 核P-MODEL

(2018:平成30年)

1.「回=回」 曲・編:平沢進

2.「遮眼大師」 詞・曲・編:平沢進

3.「OPUS」 詞・曲・編:平沢進

4.「TRAVELATOR」 詞・曲・編:平沢進

5.「亜呼吸ユリア」 詞・曲・編:平沢進

6.「無頭騎士の伝言」 詞・曲・編:平沢進

7.「ECHO-233」 曲・編:平沢進

8.「幽霊飛行機」 詞・曲・編:平沢進

9.「PLANET-HOME」 詞・曲・編:平沢進

10.「HUMAN-LE」 詞・曲・編:平沢進

2013年リリースの核P-MODEL名義の2ndアルバム「гипноза」以降、平沢進は還暦を迎えるも創作意欲は衰え知らず。2015年にはソロアルバム「ホログラムを登る男」をリリースします。しかしこの作品でサウンド手法に微妙な変化が訪れます。このアルバムは「гипноза」を経て30周年記念に付随した弦アレンジへの執着は無くなったものの、ギター嫌いを公言していた平沢らしからぬギターを多用した楽曲が多くなっていました。そして2018年、5年のスパンを経て再び核P-MODELを起動させると3rdアルバムとなる本作がリリースされることになったわけですが、65歳にして果たして過去の核P-MODELのような攻撃的でヒステリックなサウンドが維持できるのか不安ではありました。しかしそんな不安は杞憂に過ぎず、過去2作に比べると音数は少なめですが(それでは細かい電子音の嵐は健在)その分電子音の粒立ちが際立っており、すべてのフレーズに含蓄が満ち溢れている独特の感覚が味わえるサウンドに仕上がっています。

そして何といっても特徴的なのが全曲に渡って平沢謹製の変態ギターフレーズがフィーチャーされていることです。あれほどギターが嫌いだった平沢が本作ではとにかくギターを弾きに弾きまくっているわけですが、それはただ漫然と弾き続けているわけではなく、カッティングにしてもソロにしても相変わらずの奇天烈フレージングが全曲で楽しめます。各曲の曲調としては「TRAVELATOR」や「ECHO-233」「PLANET-HOME」のような渋めで落ち着きのある楽曲が多く、厳密に言えば核P-MODELと平沢ソロとの中間に位置するような作品と言えるかもしれませんが、微に入り細を穿つ几帳面なプログラミングは全く年齢を感じさせないテクノ魂を感じさせるもの。しかししつこいようですがあの年齢で、メロディ・シーケンス・リズム・ギターワーク、どれもがここまでガチャガチャしたサウンドに仕上げる若々しさと独特の発想力は、他の同年代のアーティストでも決して真似のできない所業であり(この辺りが核P作品で最上位にランクさせた理由の1つ)、それが国内外の老若男女全ての信者達にとってのカリスマ的存在として君臨する彼の最大の強みになっていると思われます。

24位:「艶℃」 XA-VAT

(2011:平成23年)

1.「BLACK RUNWAY OF DEVILS」 詞・曲・編:XA-VAT

2.「ZEROTICA」 詞・曲・編:XA-VAT

3.「Mecca」 詞・曲・編:XA-VAT

4.「VAT-DANCE」 詞・曲・編:XA-VAT

5.「Mr. VITAL」 詞・曲・編:XA-VAT

6.「E-Z」 詞・曲・編:XA-VAT

7.「INVATION-NOVATION」 詞・曲・編:XA-VAT

8.「NUMANS-Roxette」 詞 詞・曲・編:XA-VAT

9.「EPOC TRACE」 詞・曲・編:XA-VAT

10.「THE 艶℃ BABY」 詞・曲・編:XA-VAT

2010年末、1枚の興味深いシングルがリリースされました。「XA-VAT」と名付けられたその3曲入りシングルにはオリジナル楽曲2曲とともに、岡村靖幸リミックスの1曲が添えられ、完成度の高いゴシックパンク寄りのエレクトロロックなサウンドには可能性しか感じなかったわけですが、その全貌は翌年のこの1stアルバムによって明らかになります。XA-VATはcali≠gariやGOATBEDの80'sニューウェーブパフォーマー石井秀仁、MALICE MIZERのギタリストにしてZIZやDALLEというユニットで活躍していたKözi、JUBILEEやSPEECIESで関西のニューウェーブ道を歩んできたSADIE PINK GALAXY、石井のgoatbedでの盟友・小間貴雄の4名からなる期間限定のユニット(となるはず)でした。まず度肝を抜かれたのがその超個性的なヴィジュアル。極端なモード系ファッションといいますか、パリコレから間違って街中に飛び出してきたといいますか、そのような特異な出で立ちの軍団がそこはかとなく近未来感を漂わせながら、ギラギラしたデジタルサウンドでゴリゴリに攻めまくるといった構図で、その徹底したヴィジュアル戦略にはある種の恐ろしさすら感じるほどでした。

しかし彼らの魅力はハードタッチなエッジの鋭いギターが大暴れするデジロックを基調としながらも、80'sニューウェーブからの影響を隠すことができない特有のキャッチーなメロディです。「Mecca」「INVATION-NOVATION」「EPOC TRACE」あたりの疾走感と爽快感がごちゃまぜになった直線的なエレクトロビートに乗るあの時代のワクワクするような突き抜けたメロディラインは、石井の特徴的なヴィジュアル系由来の歌唱スタイルに絶妙にハマっており、その80'sの空気を21世紀に違和感なく持ち込むセンスには脱帽以外の何物でもありません。そんなサウンド的にもキャラクターとしても本作が与えたインパクトは実に大きく、本作をもってスパッと活動を休止した潔さもカリスマ性を増したわけですが、そんな彼らをリスナー達は放っておくわけはなく、その後は定期的に復活し劇的にヴィジュアルを取っ替え引っ替えしながら、彼らならではのエンターテインメントを繰り広げています。

23位:「DOCUMENT」 SOFT BALLET

(1990:平成2年)

1.「NO PLEASURE」 詞:遠藤遼一 曲:藤井麻輝 編:SOFT BALLET

2.「MIDARA (PORTE DEVERGONDEE)」

詞:遠藤遼一 曲:藤井麻輝 編:SOFT BALLET

3.「PRIVATE PRIDE」 詞:遠藤遼一 曲:森岡賢 編:SOFT BALLET

4.「JARO '68」 詞:遠藤遼一 曲:藤井麻輝 編:SOFT BALLET

5.「BELIEVE IN A BLUE WORLD」

詞:遠藤遼一 曲:森岡賢 編:SOFT BALLET

6.「ESCAPE」 詞:遠藤遼一 曲:藤井麻輝 編:SOFT BALLET

7.「TWIST OF LOVE −Acoustic Version−」

詞:遠藤遼一 曲:森岡賢 編:SOFT BALLET

8.「FAITH IS A」 詞:遠藤遼一 曲:藤井麻輝 編:SOFT BALLET

9.「COMA BABY」 詞:遠藤遼一 曲:藤井麻輝 編:SOFT BALLET

10.「AFTER IMAGES」 詞:遠藤遼一 曲:森岡賢 編:SOFT BALLET

新世代の到来を思わせる絶大なインパクトを与えた1989年のデビューアルバム「EARTH BORN」のリリース後も精力的にライブ活動をこなしながら、音源制作に励んでいた不世出のエレクトロロックユニットSOFT BALLET。その勢いはとどまることを知らず、翌1990年3月に2ndシングル「TWIST OF LOVE」をリリースすると早くもその1ヶ月後にはこの2ndアルバムが世に送り出されました。1stアルバムとの間隔は実に半年。この短いスパンで、しかも1stでインディーズ時代のレパートリーを出し切った中で、新曲揃いのアルバムをリリースできたのは彼らの音楽的創作力の賜物であると思われますが、本作の魅力はその制作期間の早さだけではなくこの半年間での急成長ぶりがうかがえる楽曲面でのクオリティの向上にあります。

前作ではEBMの影響が強い作風でしたが、本作ではよりインダストリアル色やハードロック色も強めつつ、物語性も付加した壮大な世界観を提示するように進化してきました。この進化を先導していたのが本作の半数以上を占める6曲を手掛けた藤井麻輝です。超高速ベースラインのアッパーエレクトロ「NO PLEASURE」や縦ノリデジロックな「FAITH IS A」、開き直ったポップメロディにチャレンジした「ESCAPE」、深淵へと誘うシブさ全開のミディアムチューン「COMA BABY」など、バラエティ豊かな楽曲で作品の幅を持たせることに成功しました。もちろん先行シングル「TWIST OF LOVE」や前作路線の名曲「PRIVATE PRIDE」、そして後年の彼の作風の礎となる壮大なバラードソング「AFTER IMAGES」といった森岡賢の楽曲は既に安定感抜群。というように単純に本作は名曲率が高いこととスネアドラムの圧力が最もパワーのある時期であることから、個人的には本作がSOFT BALLETの最高傑作と位置づけています。

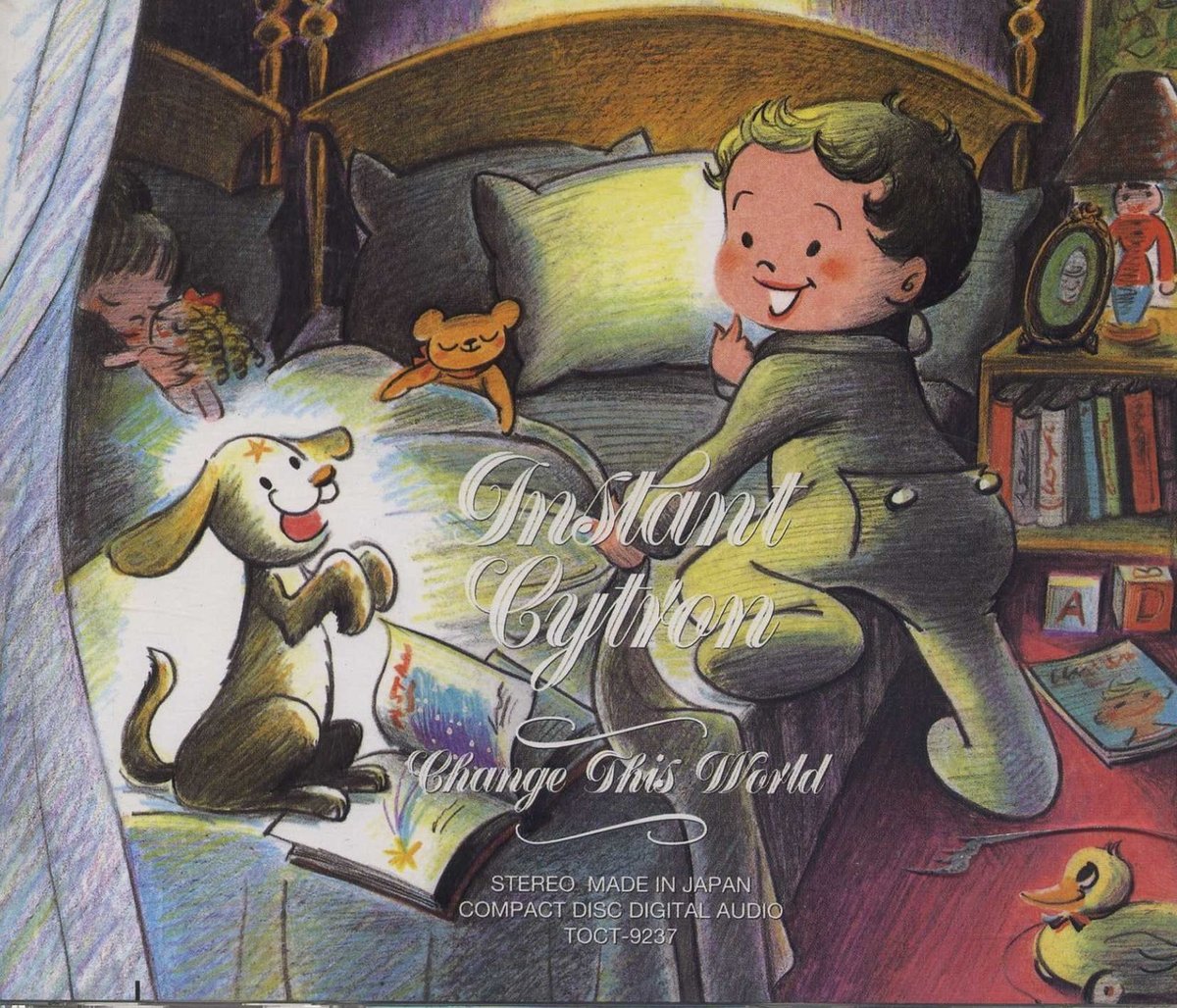

22位:「Change This World」 Instant Citron

(1995:平成7年)

1.「Theme of CHANGE THIS WORLD」

詞:片岡知子 曲:長瀬五郎 編:Instant Cytron

2.「STILL BE SHINE」 詞:片岡知子 曲:長瀬五郎 編:Instant Cytron

3.「窓辺のPillow Talk」 詞:片岡知子 曲:長瀬五郎 編:Instant Cytron

4.「しあわせな時間」 詞・曲:長瀬五郎 編:Instant Cytron

5.「HEY DAY, DANDY」 詞:片岡知子 曲:長瀬五郎 編:Instant Cytron

6.「SEE FOR MILES」 詞:片岡知子 曲:長瀬五郎 編:Instant Cytron

7.「(Make Me Your) SPECIAL GIRLFRIEND」

詞:片岡知子 曲:長瀬五郎 編:Instant Cytron

8.「MARCHIN' IN THE RAIN」 詞・曲:片岡知子 編:Instant Cytron

9.「小さな泥棒 -La Petite Voleuse-」

詞:片岡知子 曲:長瀬五郎 編:Instant Cytron

10.「HONEY MOON, HONEY PIE」

詞:片岡知子 曲:長瀬五郎 編:Instant Cytron

11.「CHANGE THIS WORLD」

詞:片岡知子・長瀬五郎 曲:長瀬五郎 編:Instant Cytron

1990年代に入ると東京では渋谷系と名付けられたレコード収集によって得た音楽的知識と影響をギターポップやソフトロックなサウンドに昇華したバンドが雨後の筍のように現れたムーブメントが急速に広がりを見せていましたが、関東から遠く離れた福岡では天神系と呼ばれる同系統の音楽的トレンドが勃興していました。その代表的な存在がInstant Cytron(インスタントシトロン)。消え入りそうなウイスパーボイスを武器にした片岡知子と、ギタリストながら明るいメロディラインを得意とする長瀬五郎、そしてベーシストながらプログラミングも手掛けギターポップにテクノ要素を織り込むことに貢献していた松尾宗能のトリオバンドだった彼らは、インディーズ時代からテクノポップ系ラジオ番組「トロイの木馬」でも紹介されるなど、その個性的な音楽性は早くから注目されていました。しかし地元福岡で2枚のミニアルバムをリリースした後、メジャーデビューを目前に松尾が脱退し、片岡と長瀬のデュオスタイルとなり上京、1995年にメジャー進出第1弾シングル「SEE FOR MILES」、アルバム先行シングル「しあわせな時間」を立て続けにリリースし、満を持して制作されたのがこの1stアルバムです。

当初は高浪敬太郎(慶太郎)がプロデュースするはずだった本作を「俺は必要ない」と言わしめ、セルフプロデュースで完成させた片岡&長瀬コンビの才能は非凡なもので、特に本作には長瀬のコンポーザーとしてのセンスが尋常でないことを知らしめる名曲の数々が収録されていますが、このユニットの特徴はこういった男女デュオにありがちな女性ボーカル&男性サウンドメイカーという図式ではなく、片岡と長瀬両名がレコードコレクターとしての豊富な知識に裏付けされた音楽センスを持ち合わせていて、特にアレンジ面では片岡自身がオーケストレーションアレンジも手掛けるなど、音楽的に対等な関係にあることです。どうしても片岡のウイスパーボイスが強烈なので勘違いされがちですが、片岡の才能は特に2000年代以降の彼女の劇伴等での活躍を見ても明らかで、長瀬のメロディセンスと合わせて既に1stアルバムにして楽曲面でかなりのハイレベル、高品質のポップセンスに仕上げられていることは、今思えば不思議ではなかったことがわかります。なお、本作はシンセサイザー等プログラミングはほとんど使用されておらず生演奏中心の作品でテクノロジー要素はほぼありませんが、それを補って余りある必殺のメロディ構築能力は流石に認めざるを得ません。

本作はそんな彼らの力量を見せつけられた名盤となりましたが、本作以降は徐々にコレクター根性が頭をもたげてくると、チップマンクスやカントリーロック等モンドな方向にシフトしていき、現在では片岡は東京で山口優主宰の事務所・マニュアルオブエラーズに所属しCMや劇伴を中心に活躍した後2020年に惜しくも早逝してしまいますが、長瀬は福岡に戻りレコード店経営のかたわら、松尾とタッグを組んで音楽プロデューサーチームNEW TOWN REVUEを結成、彼女のサーブ+レシーブや天野なつといった注目のインディーズアイドルを手掛けるなど、片岡の遺志を継ぎながら活動していくことになります。

21位:「SONASILE」 網守将平

(2016:平成28年)

1.「sonasile」 曲・編:網守将平

2.「Pool Table」 詞・曲・編:網守将平

3.「Kuzira」 詞・曲・編:網守将平

4.「Stab/Text」 曲・編:網守将平

5.「Flat City Variation」 曲・編:網守将平

6.「LPF.ar」 曲・編:網守将平

7.「atc17」 曲・編:網守将平

8.「env Reg.」 詞・曲・編:網守将平

9.「Sheer Plasticity Of The Lubricant」 曲・編:網守将平

10.「Mare Song」 詞:古川麦 曲・編:網守将平

11.「Rithmicats」 詞・曲・編:網守将平

平成生まれの才気溢れる若き作曲家・網守将平のこの1stアルバムはまさに「天才登場!」というべき衝撃と驚愕をもって迎えられた作品でした。2013年に日本音楽コンクール作曲部門第1位の輝かしい実績を誇る現代音楽家でもある彼が、実はここまで大胆かつ緻密な電子音拡散系クラスター型音楽を志向していたとは夢にも思わず、本作でも1曲目のピアノインスト「sonasile」から2曲目「Pool Table」に繋がった際のワクワク感に何物にも代え難いカタルシスを感じさせられました。情景描写豊かな和音の上をサウンドエフェクトのように細かく刻まれた電子ノイズが飛び交うコラージュテクニックはまさに鬼才の所業。そんなアヴァンギャルドな側面を見せながらもコードワークは実に流麗で、そのアカデミックな組み立て方に裏打ちされたセンスは、平成末期に遂に現れた坂本龍一の後継者と読んでも差し支えないほどです。なお、彼に好感を持つことができる部分として、これだけの作曲&サウンドクリエイト能力を備えながら、あえて(苦手そうにしている)歌に果敢に挑戦していることが挙げられます。「Pool Table」や「Mare Song」では網守自身が、それこそ坂本龍一ライクな朴訥とした歌唱を披露していますし、柴田聡子がメインボーカルを務めた本作のリードチューン「Kuzira」にしても柴田とのデュエットをこなすなど、お世辞にも上手いとは言えないまでも自身の作品を自身で歌うという心意気は賞賛に値するところです。この歌があってこそ本作は現代電子音楽ではなく電子エクスペリメンタルPOPSとして認識できるわけであり、その範疇にあっては飛び抜けたクオリティと創造性を兼ね備えた比類なき作品であることを証明できるのです。平成生まれにしてこれからの令和時代の日本のみならず世界の音楽界を先導していく存在として、今後の活躍に大いに期待したいアーティストの1人です。

ということで40位〜21位でした。回が進むたびに中身もないのに文章が長くなってしまい申し訳ありません。次回は遂に最終回、20位〜1位のファイナルカウントダウンです。何卒よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?