TECHNOLOGY POPS的感覚で選出する「平成」ベスト?ソング200:Vol.10【20位〜1位】(終)

いよいよこの時がやってまいりました。平成ベストソングシリーズ、堂々の最終回でございます。書くたびに果てしなく長文投稿になってしまったこのシリーズですが、こんなことになるのであれば、いっそのこと1回1曲で毎日投稿していった方が賢明ではなかったかと少し後悔しています。しかしながら、スタートの時点ではこんな一大クロニクルみたいな書き方になるとは思っていなかったのです。ちょこっとポイントだけ押さえるつもりが、アレも書いておきたい、コレも忘れてはいけないと思い出したら最後でした。もともと経緯を辿るような書き方ですので、膨らむだけ膨らんでしまって、実質楽曲単位のレビューはボリュームの半分も満たないのではないか、という印象になってしまいました。うーむ、これでよかったのか・・・。

世の中にはベテランの方、若い方問わず豊富な知識と経験と文章力に基づいたライターの方や批評家の方々が、プロアマ問わずたくさんいらっしゃいます。国内外の音楽をジャンル問わず誰も知らないような音源まで探し出してしっかりレビューできる方々が巷に溢れていると思います。そのような方々に比べると、ほぼ国内専門で、知っていることは知っていますが知らないことは全く知りませんし、文章に自信があるわけでもない、レビューというには専門的な楽典の知識も表現豊かな組み立てができるわけでもないという、ないない尽くしの筆者がアピールできるとすれば、「継続すること」「忘れられているが余り触られていない作品を紹介すること」くらいのものです。今回紹介してきた楽曲を全部聴いてほしいとは申しませんが、どれか1曲でも思い出していただいたり、興味を持っていただければこの企画は成功と言えるのではないかと思います。また、このシリーズがなければ永遠に忘れられてしまうであろう楽曲もあったと思いますので、そういった作品を記録に残しておくこと、これもこの企画の目的でしたので、それは達成できたかなと思います。

さて、平成時代(1989.1〜2019.4)に発売されたシンセサイザーで彩るTOPの画像もこれで最後です。なぜにシンセの画像を上げ続けていたのかと言いますと、ジャケ画像でネタバレしたくなかった、それだけです。それよりは平成を象徴するようなシンセサイザーの画像がしっくり来るかなと思った次第です。TECHNOLOGY POPSなので。というわけで、恒例のネタバラシを左上から右へ。

ENSONIQ Fizmo(1998)、Roland V-Synth(2003)、

Hartmann Neuron(2003)、ENSONIQ VFX-SD(1989)、

Novation Supernova(1998)、Elektron SID STATION(1999)

最後は単純に好きなコンセプトやデザインのシンセを集めました。Fizmoはtranswaveという薄いアナログモデリングが逆に好みでした。楽器店でよく触りました。V-Synthは当時斬新なコンセプトによるシンセということで夢が広がりました。Time Trip PadやD Beamコントローラーなど飛び道具も充実していました。Neuronは希少でお高いシンセでしたが、グラニュラー音源に果敢に挑戦していましたしデザインもかっこよかったです。VFX-SDはアメリカンなシンセブラスで90年代初頭の音がしました。有機ELのディスプレイが美しかったです。Supernovaは見た目ですね。とにかく青い。そしてLEDの数が多くて部屋を暗くすると宇宙船みたい。音はトランスに特化した感がありましたが見た目は大事なのです。そして、SID STATIONはCommodore 64のようなSID音源の弁当箱(画像は横に引き伸ばされてますが正方形です)。何を出してもノイズが乗るという超個性的なシンセでした。

すべて持っていたわけではありませんが、どれもが思い出深いシンセサイザー達でした。こうした機材に関する思いもTECHNOLOGY POPSを理解する上では必要なことなのです。そのため今まで紹介してきたのでした。

というわけで、いよいよ平成ベスト?ソング20位から1位までのラストカウントダウンです。終わってみればああ、そういうことかと思うはずです。それではお楽しみ下さい。

20位:「colorless wind」 結城アイラ

(2007:平成19年)

(シングル「colorless wind」収録)

作詞:畑亜貴 作曲・編曲:大久保薫

vocal:結城アイラ

programming:大久保薫

guitars:今泉洋

strings:弦一徹ストリングス

1999年の松田聖子のシングル「哀しみのボート」の作曲者としてメジャーフィールド颯爽と登場、同年には女性ボーカリストうらん(後のCooRieのrino)との男女R&Bユニット・SISTAとしてシングル「Mellow」でデビューした大久保薫は、2000年には知念里奈のシングル「Just Believe」をSISTAコンビで作詞作曲を担当、2003年のTVアニメ「爆転シュート ベイブレード Gレボリューション」ではエンディング主題歌「OH YES!!」を手掛けます。また、2001年には伊藤理枝との別ユニット・WILD PEACHでTVアニメ「ガイスターズ FRACTIONS OF THE EARTH」にオープニング主題歌「HOLD ON」を提供するなど、作編曲家としての鍛錬を積んでいくと、2003年はTVアニメ「わがまま☆フェアリー ミルモでポン!ごおるでん」オープニング主題歌となった南里侑香の1stシングル「Fun! Fun! ★ふぁんたじー」にアレンジで参加、このあたりからR&B色が抜けていきます。2004年には長田直之が脱退したCooRieにアレンジャーとして参画(出戻り?)、田村ゆかりの4thシングル「夢見月のアリス」をSISTA=CooRieチームで作編曲、また中原麻衣の「ロマンス」「エチュード」「ふたりぼっち/モノクローム」の3枚のシングルを同チームでサポート(2006年には中原麻衣&清水愛名義での「秘密ドールズ」「苺摘み物語」にも大久保が作編曲で参加)、そしてeufoniusのriyaが歌う名曲「ディアノイア」を提供するなど、声優・ゲームソングを中心に活躍を始めます。そして大久保薫の名を知らしめたのが、2005年のTVアニメ「魔法先生ネギま!」オープニング主題歌「ハッピー☆マテリアル」で、曲調の異なる11種類のアレンジを手掛け、それぞれの高い完成度の打ち込みサウンドが話題となりました。

このようにアニメソング界において一定の地位を確立した大久保薫は、2007年以降はモーニング娘。をはじめとしたハロー!プロジェクトの楽曲を本格的に手掛け始めるなど、アレンジャーとしてさらに名声を得ていくことになるわけですが、そのきっかけとなった楽曲が今回第20位に選出いたしましたアニメソングシンガー・結城アイラのデビュー曲「colorless wind」です。結城アイラはかとうあすか名義でジャズシンガーとして活動を続ける中で梶浦由記に見出され、彼女のソロプロジェクト・FictionJunction ASUKAとして2005年のTVアニメ「エレメンタルジェレイド」挿入歌「everlasting song」で歌手デビューを果たしていますが、結城アイラとして、そしてシングルCDデビューとしてはこの「colorless wind」が初となります。この楽曲は2007年の名作TVアニメ「sola」オープニング主題歌に抜擢され、鮮烈なストリングスによるイントロの勢いそのままにスピード感を保ったままAメロ→Bメロ、3連符のブレイク後にやって来る豪快なサビが美しいエレガントなポップチューンで、当時大久保が得意としていた流麗なストリングスアレンジが大活躍する名曲です。この細かく全体を駆け抜けていく電子音シーケンスとストリングスの融合はその後の数々の大久保アレンジの名曲に使用されるサウンドの源流となっていくという点で、2000年代〜2010年代を代表するJ-POPアレンジャーとして大御所に成長した大久保薫の才能とセンスを開花させた重要な楽曲として記憶に残したい1曲と言えるでしょう。なお、このTVアニメ「sola」は美しくも儚いストーリーにマッチした名曲を数多く残しています。Ceuiが歌うエンディング主題歌「Mellow Melody」、第1話挿入歌「敏感な風景」(大久保が作編曲)、最終話のエンディング主題歌「見上げるあの空で」(結城アイラが歌唱)・・・これだけの楽曲が集まっているのも、全体としてのテーマソングである「colorless wind」のクオリティの高さがあってこそなのです(なお、作詞はあの畑亜貴。こんな真面目な歌詞を書けるのかと逆に驚かされます。)。

【聴きどころその1】

元G-クレフの落合徹也率いる弦一徹ストリングスのストリングスワークが強烈。随所で印象的なフレーズを連発しながら、ラストのサビではやや過剰ではあるが流れるような旋律で世界観を支配する見事なプレイで楽しませてくれます。このスコアを書き切った大久保薫の大袈裟な弦アレンジと引き立て役に回っているものの確かな存在感を醸し出しているエレクトリックシーケンスは、その後モーニング娘。のシングル「なんちゃって恋愛」にも引き継がれていきます。

【聴きどころその2】

Aメロ・Bメロ・サビとはっきり場面が切り替わるメロディ構成の美しさ。それぞれのパートの間には必ずストリングスのブレイクが挿入され、場面転換のアクセントとなっています。少々古臭いフレーズと言われるかもしれませんが、このようなハッキリとした大胆な切り替えが、楽曲全体にメリハリを生み出すことにつながっていくのです。構成として非常に完成された名曲です。

19位:「カモメの断崖、黒いリムジン」 asterisk

(2002:平成14年)

(ミニアルバム「*1」収録)

作詞:鈴木慶一 作曲・編曲:上野洋子

vox・synthesizer:上野洋子

electric bass:渡辺等

electric guitar・Daxophone:内橋和久

programming:吉野裕司

1986年に吉良知彦と松田克志とのトリオバンド・ZABADAKにてミニアルバム「ZABADAK-I」でデビューした上野洋子は、現在に至るまで歌唱力とアコースティック楽器とエレクトロニクスを高いレベルで操ることができる真のマルチプレイヤーとして活躍してきました。特に松田が脱退する1987年のミニアルバム「銀の三角」までは時代を反映させるような硬質なリズムによるポストニューウェーブなサウンドメイクに上野はマニピュレーター(生粋のATARI+Notator SL使い)として貢献していましたが、吉良とのデュエットになってからは「Welcome to ZABADAK」(1987年)、「飛行夢」(1989年)、「遠い音楽」(1990年)とアルバムをリリースするにつれてケルティッシュなサウンドを取り入れつつ徐々にアコースティックを基調とし、上野の透明感のある声質のボーカリゼーションを生かした神秘的な作風へと変化していきます。「遠い音楽」で人気・実力共に全盛期を迎えたZABADAKは「私は羊」(1991年)、「桜」(1993年)とアルバムリリースを続けていきますが、基本的に吉良の楽曲を上野が歌うというスタイルが定着しつつあったことに、ボーカリストでもある以前に根っからのクリエイター気質であった上野は満足しなかったということもあり、1993年をもって上野はZABADAKを脱退(のれん分け)、ソロ活動へとシフトしていきます。すると同年末には早速自身のボーカルのみの造語コーラスを多重録音で制作したソロアルバム「VOICES」をリリース、早速ソロアーティストとしての矜恃を見せつけていくことになります。1996年にはZABADAK時代を含めた上野洋子作品をremixした企画版「yoko ueno e-mix 愛は静かな場所へ降りて来る」をリリース、福岡ユタカが雄叫ぶ「五つの橋 Primitive Version」や平沢進&福間創の改訂P-MODELコンビによる「アジアの花 Tangmo Mix」など興味深いremixで自身の楽曲の再構築を試みました。その後は吉野裕司のソロユニット・Vita Novaや伊藤真澄、丸尾めぐみ、れいちとのAqua Voce、丸尾とれいちに加えて新居昭乃、藤井珠緒が加わった5人組としてのMarsh-Mallowなど、バンドやプロデュース活動を中心に精力的に活動していくことになります。

そして2002年、上野はソロアルバム「Puzzle」のリリースと同時に、さらに別名義のソロプロジェクト・asteriskを始動、ミニアルバム「*1」をリリースします。歌モノとインストゥルメンタルを織り交ぜたアルバムということで、これまでの上野洋子が志向してきた音楽性の集大成的な作品とも言える中で、1曲突き抜けた楽曲が収録されています。それが今回第19位に選出いたしました情景豊かな上野洋子式ファンタジックバラード「カモメの断崖、黒いリムジン」です。さて、この6分以上にもわたるこの楽曲は、端的に言えばDaxophoneが大々的にフィーチャーされたインプロヴィゼーション気味の実験的POPSです。もちろんPOPSですので、静謐かつ慈愛に満ち溢れたメロディを丁寧に上野洋子が歌い上げているわけですが、サウンド自体は奇っ怪な音の数々を随所に忍ばせたものになっています。それはタイトル通り、カモメの鳴き声のような、はたまた機械が擦れ合うかのような音を出すのに苦労しそうな逡巡が感じ取れるような音が散りばめられているわけですが、この奇妙なサウンドを創出しているのがDaxophoneなのです。Daxophoneは、ドイツの即興演奏家Hans Reichelによって発明された摩擦式電気木製実験楽器で、ピエゾマイクを仕込んだ木製土台(サウンドボックス)を三脚に固定し、そこにとりつけた細長く薄いヘラ状木板(タングと呼ぶらしい)を弦楽器等の弓で擦って音を出すという仕組みの創作楽器です。日本では即興音楽トリオ・アルタードステイツを主宰するギタリスト・内橋和久のみがDaxophone演奏家として活動しているということで、この楽曲でも内橋が参加しているというわけです。この唯一無二の自作楽器を駆使して異形の空間を形成するこの「カモメの断崖、黒いリムジン」は、鈴木慶一が紡ぎ出す圧倒的歌詞世界を表現するために内橋のDaxophoneを採用した時点で、その情景描写へのアプローチの可能性が無限に広がったことで、楽曲が持つ希少性と共にクオリティの向上も獲得したと言えます。そして何よりもおよそ即興向きで演奏しても実験しているようにしか思えないDaxophoneのプレイをプログラミングやミキシングによる加工で見事にPOPSに落とし込むことに成功している部分において、上野洋子(と吉野裕司)のサウンドデザインセンスを再認識せざるを得ないのです。

【聴きどころその1】

当然のことながら内橋和久のDaxophoneプレイなしにはこの楽曲を語ることはできません。まるで原始人が火を起こすかのような間奏のインプロヴィゼーションにおけるDaxophoneノイズからパーカッションがフェイドインしてくる瞬間がこの楽曲の最大のハイライトでしょう。アウトロもDaxophoneの壊れたバイオリンのようなノイズで締める、まさにDaxophoneのための楽曲と言えるでしょう。

【聴きどころその2】

吉野裕司による打ち込みのリズムは目立たないながらも立ち上がりが早くコクの深い音色で、静謐さで勝負するこのバラードソングにおいて屋台骨の役割を果たしています。音数が少なくシンプルさが求められるサウンドデザインの中では、1つ1つの音色にこだわりが明確に見えてきます。この楽曲が名曲と言われるゆえんは、そうした丁寧な音作り(と冒険心)に要因があるのではないかと思われます。

18位:「クロス*ハート」 CooRie

(2007:平成19年)

(シングル「クロス*ハート」収録)

作詞・作曲:rino 編曲:海星響

vocal・chorus:rino

guitar:今泉洋

violin:小池弘之

programming:海星響

アニメソング界のaikoともいうべき、特にミディアムバラード系にその類い稀なメロディセンスを発揮する女性シンガーソングライターrinoは、2002年頃からもはや彼女の代名詞ともなっている大ヒットPCゲームシリーズ「D.C. 〜ダ・カーポ〜」の楽曲を数多く手掛けていきますが、同時期にサウンドクリエイター長田直之と結成したPOPSユニットがCooRieです。rino名義の楽曲とCooRieの違いとすれば、アレンジ(もしくは作曲を)長田直之が手掛けているかいないかという以外には違いを見つけ難く、基本はrinoの作詞とボーカルに対するサウンドの活かし方によって区別されていたものと思われます。2003年、CooRieは1stシングル「大切な願い」でデビューを飾ります。TVアニメ「ななか6/17」エンディング主題歌に抜擢され、その2ヶ月後にはTVアニメ「成恵の世界」オープニング主題歌「流れ星☆」をリリース、連続アニメタイアップで順調なスタートを切ると、3ヶ月後には、CooRieの名前を広く認知させることになるTVアニメ「D.C. 〜ダ・カーポ〜」主題歌シングル「サクラサクミライコイユメ」(歌:yozuca*)のカップリングとして同アニメエンディング主題歌の「未来へのMelody」が提供されます。なお同年末にはTVアニメ「D.C. 〜ダ・カーポ〜」の主題歌・挿入歌を集めたアルバム「dolce」がリリースされ、yozuca*とrinoがシンガーとして参加し、CooRieが全面的に楽曲制作に参加、長田直之も同アニメ後半のエンディング主題歌となった「存在」などで作編曲参加しています。ところが長田の参加は「存在」とyozuca*が歌う「ほんとのきもち」の1曲にとどまっており、その他は七瀬光(伊藤真澄の別名義)や大久保薫が参加した形となっております。その理由は長田直之が2003年をもってCooRieを脱退してしまったことで(恐らくrinoが作曲家として活躍できる目処がたったためと推測されます)、それからCooRieはアレンジ面では主に大久保薫、時には鈴木雅也ら他のアレンジャーを起用したrinoのソロプロジェクトとなっていきます。

そしてその後の活躍は本シリーズ第162位の「優しさは雨のように」で説明しておりますので割愛するといたしまして、数々の名曲を生み出してきたCooRieは、2007年にTVアニメ「京四郎と永遠の空」のオープニング主題歌のタイアップを射止めます。これが今回第18位に選出いたしました、CooRie初の4つ打ちアップテンポシングル「クロス*ハート」です。CooRieでアップテンポといえば、2004年の「センチメンタル」(TVアニメ「美鳥の日々」オープニング主題歌)や「光のシルエット」(TVアニメ「絶対少年」オープニング主題歌)といった鈴木雅也アレンジの楽曲が思い出されますが、今回の楽曲のアレンジャーは海星響です。しかしこの海星響は現在もなお謎のアレンジャーとして語り継がれています。というのも彼が手掛けた楽曲はこの「クロス*ハート」と同じく2007年のPCゲーム「D.C.II Spring Celebration」オープニング主題歌として橋本みゆきが歌う「君のとなり」の2曲のみ。その後海星響の消息はパッタリと消えてしまいます。しかし海星の正体を知りたがるファンが少なからず存在するのには理由があります。それがこの「クロス*ハート」における非常に完成度が高いエレクトリック&ストリングスアレンジで聴き手を惹きつけたからです。4つ打ちリズムが刻まれる中エレガントなピアノとオーガニックで涼やかなアコースティックギターが奏でられる中、邪魔にならない程度の慎ましやかなシーケンスで疾走感をさぽーとしていきますが、やはり主役は豪快に暴れまわるストリングスです。この自由奔放なスコアであればバイオリンを奏でる小池弘之もさぞ気持ちよかろうというほどのメリハリの効いた旋律で聴き手のテンションを否が応でも上げてくれますが、コーラスも含めたrinoのボーカルもメロディの美しさも相まってサウンドに上手く溶け込んでおり、非常に歌とサウンドとの親和性が高く仕上げられているという印象を受けます。このエレクトロニクスとストリングスとの高次元での融合が楽しめる「クロス*ハート」の伝説的なアレンジメントが、海星響の正体を暴きたいコアなファンを生み出していくものと思われます。では、この海星響とは一体誰なのか?ということですが、筆者の推測で申し上げるならば、間違いなく長田直之は絡んでいると思います。恐らく長田直之と大久保薫の両者の変名ではないかと・・といいますのは、「未来のMelody」ほかの長田アレンジ楽曲で使用されている最初にS.E.を入れるサウンドアイコンが「クロス*ハート」にもしっかり使用されているからです。音色やフレージング等の手法が長田に酷似していることを考えますと、エレクトロニクス関係は長田でほぼ間違いなく、しかし派手なストリングスは長田のテイストではないとすれば、2006年~2008年あたりのCooRie楽曲「いろは」や「優しさは雨のように」、そしてモーニング娘。の「なんちゃって恋愛」等で見せるクドいくらいのストリングスアレンジを施している大久保薫が絡んでいるのでは、という状況証拠から、筆者自身の中では海星響=長田直之+大久保薫、と結論づけています(間違っていたら素直に謝ります)。

【聴きどころその1】

AメロやBメロで飛び交う浮遊生物のようなフライングシンセ、合いの手のように挿入されるカウンターフレーズ、バックではピコピコ高速シーケンスも走り、2周めのAメロ最後のストリングスブレイクのバックではアタック野強いエレドラのフィルインがブゥーン!ブゥーン!ブゥーン!と唸ります。これらの効果的なエレクトロニクスに使い方に非常に長けているアレンジです。

【聴きどころその2】

そして何と言ってもストリングスのしつこさ満点のお腹いっぱいアレンジが素敵過ぎます。特に2周目からはメロディを常にまとわりつく糸のように解けないフレージングでゴージャズなサウンドを演出しています。海星響がなぜに忘れられないアレンジャーとして記憶に残っている理由は、この纏わりつくようなやり過ぎストリングスにあるわけですが、それが膨満感を感じることなく何度でも味わいたくなるのは、ひとえにエレクトロニクスとのマッチングが絶妙に優れているためと言えるでしょう。

17位:「緋色の生活」 Vita Nova

(1997:平成9年)

(アルバム「suzuro」収録)

作詞:本間哲子 作曲:吉野裕司 編曲:吉野裕司・上野洋子

programming:吉野裕司

programming:上野洋子

vocal:本間哲子

古楽ポップを標榜して1996年に1stアルバム「ancient flowers」でデビューした吉野裕司主宰のユニット・Vita Novaは、上野洋子や葛生千夏、福岡ユタカら多数のボーカリストを迎えるものの基本的に1人の作業で楽曲制作が行われる極めてドメスティックなユニットです。中世の各国の民族音楽を当時の楽器で再現・再構築する手法で同年リリースの2ndアルバム「laulu」も同路線の作品で、EPOや遊佐未森などの豪華なボーカリスト陣に惹かれて試聴するリスナーに非常に高いハードルを設定するかのようなマニアックな音楽性で、しかしながら強烈なオリジナリティを発揮していました。ところが上記の2枚のremixアルバム「Vita Nova Remeix」では、吉野自身のリミキサー名義・RAM-3200によるテクノ風味のサウンドに変身、ここで吉野が中世民族音楽だけではない、もともとRoland MC-4時代からのシーケンサープログラムに精通し、早くからMacintosh SE+Performerでコンピューターによるプログラミングを実践してきたテクノポップアーティストとしての顔をもたげていきます。そして1997年にレコード会社を移籍したVita Nova=吉野裕司は上野洋子を共同プロデューサーに迎え、楽曲タイトルが日本語に変化したもののアコースティック民族音楽路線を貫いた3rdアルバム「SHINONOME」をリリースしますが、この後Vita Novaは突然鋭い変化球を投げ込んできます。同年秋にリリースされた4thアルバム「suzuro」にて提示された音楽性は、全編プログラミング中心のエレクトロポップで、一気に親しみやすくなったメロディに無機質なシンセサイザーとシーケンスが乱れ舞うサウンドメイクで、中世民族音楽になじんできたVIta Novaのイメージを破壊、聴き手を戸惑わせますがその完成度は抜群で、知名度はないものの平成時代の隠れた大名盤として記憶されることになるわけです(「suzuro」については、本noteの別記事「TECHNOLOGY POPS的感覚で選出する「平成」ベストアルバム100:Vol.5【20位〜1位】」の第1位をご参照ください。)。

dip in the poolの甲田益也子が歌うドラムンベーステクノ「心葉」や濱田マリ歌唱の染み渡るエレクトロシティポップ「体で愛して」、元SPANK HAPPYハラミドリの苛烈な疾走民族デジロック「気にしないで」、上野洋子のスペースホラージャズ歌謡「完璧な恋人」・・名曲ばかりの本作にあって、今回第17位に選ばせていただいたのが、本間哲子が歌う2曲目に収録された無機質さの極地ともいえるテクノポップチューン「緋色の生活」です。本作中では「knife」「Two Roses」と共に3曲を歌う本間哲子は、1985年の高橋幸宏&MOON RIDERS主宰のポニーキャニオン系列のレーベル・T.E.N.Tのオーディションに合格、MOON RIDERSのライブにコーラス参加したり、鈴木慶一周辺の仕事として、「わかつきめぐみの宝船ワールド」収録の「So What?」や、「緑野原座フライト・プラネット」収録の「Psiクロン・シンドローム」といったイメージアルバム系のボーカルを経て、1989年に金津ヒロシとのPOPSユニット・プラチナKitを結成しシングル「はじまりはEVERYDAY」でデビュー、「Platinum Republic」、「夏ゆきの雲」の2枚のアルバムを残します。その後、本間はソロ活動に移行し1stアルバム「REALLY?!」をリリースするかたわら、1992年に既に人力テクノ集団としてデビューしていた金子飛鳥・渡辺等・塩谷哲との無国籍フュージョン系ユニット・AdiにボーカリストTECHIEとして参加、「Adi」「SOFTLY」「GOLCONDA」と3枚のアルバムを残すとともに、1993年にはTECHIE名義で再びソロアルバム「ELBOW GIRL」をリリース、90年代前半は精力的な活動を続け、ルックスと実力を兼ね備えたボーカリストとして高い評価を得ていきます。そして1996年からはこのVita Novaにも上野洋子と共に全作品に参加し、吉野裕司にも信頼のおけるボーカリストとして認められているわけですが、この「緋色の生活」では彼女にとっても最もエレクトリックに寄ったサイバーなサウンドデザインによる楽曲の歌唱となります。音数が少ない中でのレゾナンスでグチョグチョにしたシーケンスが主軸という斬新な音像に、変調されたボイスサンプルや、力強くも個性的なリズムで装飾していきますが、とにかく歪んだ派手な音の処理と、シンプルなサイン波のシーケンスとのコントラストが絶妙なサウンドの中を本間哲子の濃厚なガールズポップボイスが上滑りしていく感覚が実に素晴らしいです。吉野にしても上野にしてもマニピュレーターとしての技量も持ち合わせた上で生楽器やボーカリゼーションにも精通しているアーティストだからこその、あえてのエレクトリック、あえてのテクノサウンドを創造できるセンスを持ち合わせていますから、この「緋色の生活」のようなストレートど真ん中のサイバーエレクトロサウンドが生まれることも何ら不思議ではないと言えるでしょう。結局このテクノな変化球による作品は「suzuro」のみで、2002年の5th「shiawase」以降は声楽的なハーモニーによるオリジナル楽曲に転向します。しかしこの突然変異なアルバム「suzuro」と、中でも振り切ったテクノロジーサウンドによる「緋色の生活」は、90年代テクノポップの忘れられている名曲として語り継いでいくべきであると思います。

【聴きどころその1】

特徴的なスカッとしたスネアの音色が魅力的です。特にAメロに入る前の4つの打点で音量が少しずつ変えてくる部分にこだわりを感じます。そのほかバスドラのゲートのかけ具合やクラップ気味のスネアのメリハリの豊かさ、そして刺激的なシーケンスをなぞるかのようなハイハットワークにリズム構築のセンスが感じられます。

【聴きどころその2】

全編にわたるアシッドなシーケンスとアシッドな音色。レゾナンスをフィルターをいじりたがるシンセサイザー初心者のように嬉々としてプログラミングする吉野の姿が目に浮かぶようですが、刺激的であるがゆえに強烈な印象を残していることには間違いありません。有無を言わせぬこの作品だけはエレクトロしか使わないという強力な意志すら感じさせるほどのストイックな音像は、人間らしさに寄せるのではなく機械は機械らしい音を出すべきという吉野の信念を如実に表しているのです。

16位:「心の鏡」 nice music

(1995:平成7年)

(アルバム「POP RATIO」収録)

作詞・作曲:清水雄史 編曲:nice music

vocal・keyboards・programming:清水雄史

chorus・programming:佐藤清喜

1990年代前半に数多くの名曲を残したにもかかわらず、当時はそのヴィジュアルイメージから渋谷系〜フリッパーズフォロワーと揶揄されたり、某音楽雑誌で渾身の3rdアルバムが最低評価を食らうなど、時代とクオリティがマッチしなかった不遇のPOPSユニット・nice music(ナイスミュージック)。80年代のテクノポップと60年代のゴールデンPOPS・エヴァーグリーンPOPSを融合させたコンポーザー志向のユニットとして、佐藤清喜と清水雄史が結成したnice musicについては、3rdアルバム「ACROSS THE UNIVERSE」が平成ベストアルバムで第13位、4thアルバム「POP RATIO」が第2位にランクインしておりますので、概略と各アルバムの簡単なレビューを記載しておりますので、そちらを参考にご覧ください。

nice music解散後は、佐藤清喜が作編曲家に転身しつつ飯泉裕子とのmicrostarを立ち上げ、マイペースな活動ながら2枚のフルアルバムが高い評価を受け日本有数のポップマエストロに成長しましたのでここは割愛いたしまして、nice musicの佐藤の相棒として彼に負けず劣らずの優れたコンポーザーであった清水雄史にスポットを当てたいと思います。1991年にYMOを中心としたテクノポップ趣味が高じて意気投合した清水と佐藤はnice musicを結成、1993年に1stアルバム「nice to meet the nice music」でデビューを果たします。本作において清水は12曲収録のうち、リードチューンとなったコード進行がロマンティックなスペイシーテクノポップ「恋と惑星」、アコギとエレピが寂寥感を醸し出すもシンセベースの質感で爽やかエレクトロに料理されている「シンクロ」、落ち着いた作風かつ訴求力のあるサビもどこか悲しげな「空想賛歌」、それと同様にキャッチーかつメランコリックなメロディが「チャームポイント」、コシミハルがアコーディオン&コーラスで参加した「散歩」の5曲を作詞作曲を担当、キーボード奏者らしい美メロで今後の期待感を煽ると、1994年のギターポップの色合いが濃くなった2ndアルバム「NICE MUSIC NOW!」では、エレピとフルートがフィーチャーされた音数の少ないバラードソング「風色」、ネオアコ風味極まるソフトロック調の「不思議な気持ち」、ブレイクビーツ基調の渋さ満点の曲調に絡むメロトロン風ストリングスやオルガンプレイが心地よい「WELCOME TO OUR BLUE HOME」、ピアノ&ストリングスの弾き語り調の直球バラード「同じ空」の4曲を手掛け、さらに1つ1つの音符を大事にするメロディ志向に拍車がかかっていきます。そして彼らがスペイシーシンセポップ路線に舵を切ったマキシシングル「astronature」を経て、同年秋にリリースした3rdアルバム「ACROSS THE UNIVERSE」では、持ち前の美メロにファンタジックなこだわりのキラキラシンセフレーズが絡む「恋の窓」、「恋の惑星」以来の直球テクノポップ大博覧会「アンテナ」、滲むパッドとアルペジオ全開のスペースファンタジー「星と僕等はつながれている」、ピアノとテルミンの浮遊感溢れるインストゥルメンタル「静かの海」の名曲4曲を生み出し、宇宙感覚のシンセポップとの抜群の相性を見せつけました。

そしてnice musicラストアルバムである1995年の「POP RATIO」では、12曲中3曲とこれまでの作品と比較すると、清水楽曲の割合は少なくなってきましたが、清水雄史の父親でクラリネット奏者であった清水幹雄率いる90 West Jazz Bandとの共同プロデュースで清水雄史本人が歌うブレイクビーツ歌謡からジャズ歌謡へ劇的に変化する「Ordinary Lovers」や、コーラスがフィーチャーされたネオアコサウンドに清水独特の哀愁メロが響く「白銀のステージ」という印象的な楽曲を残していますが、最後に清水楽曲の集大成としての哀愁テクノポップを用意していました。それが今回第16位に選出しました「心の鏡」です。あのThe Beatniksの名盤「出口主義」収録の「Inevitable」もかくやと思わせる期待感を煽るイントロからアシッドなシーケンスが纏わりつくスタートがまず完璧です。そしてひとたびAメロが始まれば典型的なテクノポップ直線シンセベースから1つ1つ言葉を噛み締めるような清水本人の歌唱がグッと来ます。フィルインの入れ方も実にいわゆる(高橋)幸宏スタイルでリスペクトぶりが随所に感じられます。多数のシーケンスパートが重ねられながらも決して盛り上がらず落ち込みすぎず、絶妙な水平線でバランスを保ち楽曲が進んでいきます。派手なギターやシンセサイザーソロがあるわけでもなく、ピアニカっぽいフレーズはありますが規定の旋律をなぞるだけにもかかわらず、清水雄史印の独特のロマンス感覚溢れるメロディラインで一気に世界観を掌握しているなんとも不思議なポップチューンと言えるでしょう。あのTony Mansfieldが関わった「KISSはカラーポップ」、ラテンリズムなスペイシーシンセポップ「恋のミルキーウェイ」、若き冨田恵一のムード歌謡アレンジ「銀の星屑」、佐藤清喜渾身のウィンターバラード「Snowblind」など数ある名曲の中でも、ラスト前の重要なポジションに置かれた鈍い存在感を放つ「心の鏡」こそ隠れた名曲として記憶に残していたいと思います。

【聴きどころその1】

この淡々としたリズムプログラミングとシンセベースは、テクノポップへのリスペクトに満ち溢れています。この単純なベースラインこそがテクノたるゆえんであり、そこにプログラミングされたシーケンスが絡んでマシナリーでジャストなリズム感が生まれるのです。そしてアクセントがしっかりつけられたフィルインの激しい主張が良い味を出しています。難しくないようなことをしていないようで実に繊細な仕事ぶりはまさに職人芸と言えるでしょう。

【聴きどころその2】

このようにリズムから丁寧に作られているということは、上モノであるシーケンスやシンセフレーズの音色も練りこまれた印象的なサウンドに仕上がっています。単純な構造の楽曲に作り込まれたサウンドだからこそ際立つ美しいメロディライン、そしてこのメロディを真摯に歌い上げるからこそスッと聴き手の心に染み込んでくる示唆的な歌詞。この楽曲の絶妙なバランス感覚は、作り手の丁寧な仕事ぶりと音楽に対する真摯な姿勢の表れであると常々感じているところです。

15位:「覚醒ビスク・ドール」 清水愛

(2007:平成19年)

(シングル「覚醒ビスク・ドール」収録)

作詞:畑亜貴 作曲・編曲:橋本由香利

vocals:清水愛

programming:橋本由香利

soprano sax:矢口博康

2000年代アニメシーンで活躍したアイドル声優の1人・清水愛は、そのキュートな声質を生かして2002年からはOVA「こすぷれCOMPLEX」オープニング主題歌「萌えてこそ・コスプレ」、テレビアニメ「らいむいろ戦奇譚」オープニング主題歌をキャラクターユニット・らいむ隊のメンバーとして「凛花」などのキャラクターソングを歌いながら、2003年に加藤奈々絵やこやまきみこ、今野宏美、白石涼子らと声優ユニット・パステルを結成、シングル「ほれぼれなきもち」が清水本人名義としてのCDデビューとなりますが、同年清水は1stシングル「Angel Fish」(カップリングは「時をかける少女」のカバー)で早くもソロデビューを果たすことになります。しかし彼女の本格的なデビューは翌2004年にアニソン専門レコード会社・ランティスに移籍してからで、改めてALI PROJECTの片倉三起也が珍しく他のシンガーへ楽曲提供したシングル「螺旋のプロローグ」で再デビュー、急激にアーティスティックな世界観に変貌し人形然とした歌唱で一気に個性を確立していくと、2005年には同人系ファンタジーPOPSクリエイターの新星・refioのmyuをサウンドプロデュースに迎えキュートなストリングスポップに仕上がった2ndシングル「針夢廃墟」を先行シングルとして、myuや伊藤真澄といったランティス系コンポーザーが参加した1stアルバム「発芽条件M」をリリース、ダークファンタジー色を鮮明にし始めていきます。2006年にはTVアニメ「ストロベリー・パニック」で共演した中原麻衣との百合系企画モノシングル「秘密ドールズ」「苺摘み物語」をリリースするかたわら、ヒロイン役に抜擢され初のタイアップとなったTVアニメ「鍵姫物語 永久アリス輪舞曲」エンディング主題歌「記憶薔薇園」をリリース、伊藤真澄&myuコンビによるオーケストレーションポップでアーティストイメージをしっかり維持、個性派声優シンガーとして貫禄がついてきた頃に、2007年に名曲が生まれます。それが今回第15位にランクインしました無表情エレクトロニカエレガントポップ「覚醒ビスク・ドール」です。

ランティスでの再デビューから人間味を感じさせず人形に徹する歌い方で個性を表出してきた清水愛に、爽快かつ鮮やかな美メロポップチューンを提供したのは、2000年代以降急速にアニメソングシーンで頭角を現してきた女流サウンドクリエイター・橋本由香利です。橋本はもともとシンセサイザーマニピュレイターとして研鑽を積んできました。筆者が最初に目にしたのが1989年のICOSHINのメンバーである山本三兄弟が再デビューしたAORエレポップバンドのIX・IX(アイクス・アイクス)のミニアルバム「Christmas in the Limelight」のシンセプログラマーとしての参加でしたが、橋本本人は90年代初頭に自身のルーツであるギターポップ・ネオアコースティックの影響を昇華すべく、1992年に赤柴亜矢子とmarigold leafを結成、橋本がネロリーズのアレンジやプログラミングを手掛けていた関係から、ネオアコ系インディーズレーベルのポルスプエスト・レコードからリリースされた1993年のオムニバス「THE BIRTH OF THE TRUE II」に参加、1996年には森達彦(橋本の師匠筋にあたります)がデンマークのポップグループ・GANGWAYの作品をリリースするために設立されたレーベル・HAMMER LABELよりシングル「さよならの月」をリリースするなど活動するものの解散(音源はその後数枚のオムニバスに収録)、1999年には坂本和賀子とmaybelleを結成、頑なに女性ギターポップデュオとしての形態を守り続け、数々のコンピレーションへの参加のほか、2000年にはミニアルバム「キンポウゲの日々」、2002年にはシングル「オレンジ色の煙」をリリースするなど確かな足跡を残しました。そのようなバンド活動とは裏腹に橋本は1990年代末頃からアニメ・ゲーム業界の音楽の作編曲を手掛け始めていきます。そんな彼女が初めて主題歌の作編曲を担当したのが、éfが歌う2004年のTVアニメ「恋風」のオープニング主題歌「恋風」ですが、同年にはTVアニメ「月詠 -MOON PHASE-」エンディング主題歌「悲しい予感(Pressentiment triste)」をmarianne Amplifier feat. yuka名義で手掛け、2006年にはTVアニメ「乙女はお姉さまに恋してる」オープニング主題歌として堀江由衣率いるAice5が歌う「Love Power」を作編曲、2007年には「さよなら絶望先生」エンディング主題歌「絶世美人」を担当するなど、着実にキャリアを積み重ねていく中で、この清水愛の「覚醒ビスク・ドール」を手掛けることになるわけです。ラジオノイズ&無機質なシーケンスから清涼感のあるストリングスとピアノが踊る一見オーガニックな作りとなっていますが、リズムは四つ打ち、うねるシンセベース、そしてシーケンスの割合は非常に高く全体を支配、そして圧巻はBメロで、ここではコーラスと歌とシーケンスとの掛け合いが繰り広げられます。コーラスと歌は良いとしても、3度にわたり歌に合いの手を入れてくるシーケンス(しかも毎回微妙に異なるニュアンス)というのも珍しいのではないでしょうか。そして途中からは妙に聞き覚えのあるソプラノサックスが加わってまいりますが、この特徴的なプレイは80年代より引っ張りだこの元REAL FISHのリーダー・矢口博康によるものです。古くからエレクトリックなサウンドにも抵抗がない矢口だからこその見事なプレイがこの楽曲の後半を強く印象づけています。そして最後はラジオノイズでサックスとシーケンスで締めるという、デジアナサウンドの極致ともいうべき名アレンジメントが施されています。

声優楽曲と侮るなかれと言わんばかりの橋本由香利の才気溢れるこのアレンジセンスは、翌2008年の大ヒットTVアニメ「とらドラ!」のエンディング主題歌「オレンジ」で俄然注目を浴びることになり、その後の活躍は周知の通りアニメソング界では安定したサウンドメイクで常に引っ張りだこ、遂にはNHK朝ドラ「なつぞら」の劇伴担当まで上り詰めています。そしてかたや主役の清水愛ですが、同じく橋本作編曲によるエレクトロニカオーガニックポップ「恋する旅行少女」をリリース後、2008年には橋本やmyuに加えて虹音やCeuiのサウンドメイカー小高光太郎を迎えた名盤2ndアルバム「NUOVA STORIA」をリリース、2009年には再びmyuを迎えた無機質ダークエレポップ「Chimeric Voice」、2010年にはボカロ界で名を上げたチップチューナーsasakure.UKを迎えた「時計と魔法のビスケット」をリリース、2011年にはエレクトロ路線集大成となるミニアルバム「Meteoroid」をリリースするなど歌手活動を継続していましたが、2010年代からはまさかの趣味が高じての女子プロレスラーに転向、活動の軸に据えるなど、音楽活動以上に破天荒な(しかも趣味性の高い)活躍を続けていくことになるのです。

【聴きどころその1】

流石は声で多彩なキャラクターを演じる仕事である声優だけあって、細かい譜割の歌唱表現もお手のもの。無表情な人形然としたシンガーとしての個性を維持しつつ、清廉かつエレガントなメロディラインを自然に歌いこなしています。清水愛の歌手活動は常にコンセプチュアルでパフォーマンス性に満ちていますが、それもクオリティの高い楽曲あってこそであることを再認識させられます。

【聴きどころその2】

プログラマー出身からインディーズギターポップで鍛え上げられた異色の女性クリエイターらしく、爽やかな美メロを追求したギターポップ時代の経験と、確かなシーケンスプログラミングセンスを生かした橋本由香利のアレンジャーとしての才能がここに来て大きく開花しています。前述のようにBメロの掛け合うような単純かつ細かく跳ねるシーケンスはセンスの塊です。サビに到達するまでのタメにタメる焦らし感覚や、間奏からまさかの矢口サックスを放り込んでくるゴージャスな展開も、上記のような異色のキャリアで培ってきた技術の賜物と言えるのではないでしょうか。

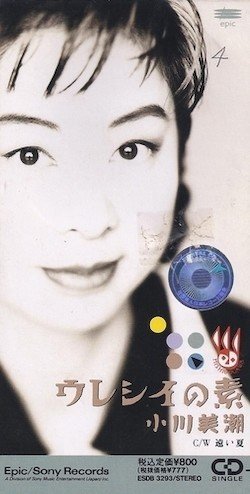

14位:「ウレシイの素」 小川美潮

(1992:平成4年)

(シングル「ウレシイの素」収録)

作詞:小川美潮 作曲・編曲:Ma*To

vocals:小川美潮

sampler・mixer・keyboards・computer programming:Ma*To

keyboards・harmonica・clarinet:近藤達郎

guitars:板倉文

drums:青山純

percussion:Whacho

synthesizer:BAnaNA-UG

bass:松永孝義

violin:斉藤ネコ

strings:斉藤ネコ・ストリングス

板倉文率いる1978年の伝説的ニューウェーブバンド・チャクラのメンバーとして「チャクラ」「さてこそ」「南洋でヨイショ」の3枚のアルバムを残し音楽界に颯爽と現れた個性派ボーカリスト・小川美潮は、1984年にソロアルバム「小川美潮」をリリースする一方で、坂田明のWha-ha-haや仙波清彦のはにわオールスターズ、本多俊之Radio Club等の客演に引っ張りだことなり、その異彩を放つ表現力を備えた歌唱力は、1980年代の音楽界を陰日向に席巻していくことになります。しかし1990年代に本格的にソロシンガーとしてEPICソニーと契約してからは、エキセントリックな風味のボーカルと盟友板倉文やMa*To等を擁するKILLING TIME勢や近藤達郎等のテクニカルな演奏による深みのあるサウンドはそのままに、日常を切り取る癒し系ポップソングへのマイナーチェンジを図り、1991年から1993年まで「4 to 3」「ウレシイノモト」「檸檬の月」と3枚の名盤を立て続けにリリースしました。このあたりに関しましては、本noteでクロスレビューという形で詳細に取り上げておりますので、若干主観も入っておりますがそちらを参照いただけますと幸いです(美潮さん本人やMa*Toさん達の本noteへのレスポンスとしてfacebook上で繰り広げられた貴重な補足(訂正)解説も読めますので是非)。

さて、今回のシリーズにて第14位に選ばせていただきましたのが、小川美潮のEPICソニー第2弾アルバム「ウレシイノモト」に収録された先行シングル「ウレシイの素」です。アルバム「ウレシイノモト」については、平成ベストアルバム企画にて第16位にランクされましたので、そちらの記事もご参照ください(今回参照ばかりで恐縮ですが、それほど何度も語っている名盤なのです。)。

この絶妙にキュートなコラージュ感覚で聴き手をワクワクさせてくれる魅力的な楽曲である「ウレシイの素」の作編曲を担当したのはMa*Toこと藤井将登です。チャクラのPAエンジニアとして、80年代初頭当時のテクノロジー勃興時代に、テクノロジーに長けたMa*Toはメンバー同様に重要な存在であったようですが、1982年にニューヨーク〜インドへの旅行から帰ってきた際には既にタブラを習得しており、それが板倉文や清水一登とKILLING TIMEを始めるきっかけとなっていきます。一方、シンセサイザーマニピュレイターとしての仕事も徐々に増加、1985年には地元横浜のロックバンドTENSAWの田中聖一が新たに結成したニューウェーブバンド・POISON POPに正式メンバーとして参画、アルバムを1枚残します(正式なメンバーとしてのメジャーデビューはこの作品が初めてではないかと思います)。また、同年には大江千里のシングル「コスモポリタン」のFairlight CMIオペレートも担当しましたが、それはご本人も覚えていないほどのちょっとしたサポート仕事の一環ということで、その他多種多様なアーティストのテクノロジー面でのサポートとして、作品のクオリティ向上に貢献していました。80年代後半はKILLING TIMEのメンバーとして「BOB」「SKIP」「IRENE」「Bill」とプログレやジャズ、民族音楽、現代音楽をクロスオーバーさせたような独自のインプロヴィゼーションミュージックを展開するかたわら、KILLING TIMEメンバーの一部、またはセットで土屋昌巳や福岡ユタカ、藤井宏一ら多くのアーティスト達の作品のレコーディングに参加し、一躍売れっ子スタジオミュージシャンとして活動していきます。そして小川美潮についてはチャクラ時代から常に陰日向で支えてきたMa*Toですから、彼女のソロ活動開始からは常に密接なサポートをこなし、アルバム「4 to 3」では、小川美潮史上屈指の名曲の誉れ高い「窓」を提供、コンポーザーとしてのセンスもアピールすると、この「ウレシイノモト」では、自身が手掛けた「ウレシイの素」が遂にシングルカットされるという経緯となるわけです。

この楽曲については解説もいまさらという感じですが、驚くべきはアウトロの次から次へと各パートが登場してくる部分は、DTMソフトによる切り貼りではなく、Ma*To自身がミキサー卓の各トラックのミュートボタンをリアルタイムでon/offを操作するという人力演奏というということです。現在は非常にDTMソフトも多機能となりこのようなフレーズのカット&ペーストなどは若いクリエイターなどは目を瞑っても作業できる工程であると思いますが、これをオートメーション化してこなすよりも、ひたすらフィジカルに一発録りで行うことに意義があるというのがMa*Toのポリシーということで(しかも何度もチャレンジしても、一番最初のテイクが最も勢いがあるそうです)、この楽曲にもそうした人力ならではの熱量が独特のコラージュ・グルーヴとなって表れているからこその名曲に仕上がっているものと思われます(なお、上記の「ウレシイノモト」クロスレビューでは、「ウレシイの素」に使用されている音源やレコーディング手法、裏話に至るまで、Ma*To本人による詳細に解説されていますので、そちらを是非ご覧ください)。なお、このコラージュ感覚の極致とも言えるものが、1993年のアルバム「檸檬の月」収録の「CHAT SHOW」で集約されるわけですが、それも上記クロスレビューで解説されています。ご興味がありましたら(筆者の盛大な勘違いも含めて)是非ご覧ください。

【聴きどころその1】

聴くたびにウキウキした気分にさせられるこの楽曲を支えているのは間違いなく、完璧なグルーヴで叩き出される青山純のドラミングでしょう。ノングルーヴではなくてもビシバシキマる安定感抜群のリズム感は、青山ならではの天然記念物的テクニックと言えます。Aメロの4拍目で見せる「ズラした」スネアのフィルインがカッコいいの一言です。

【聴きどころその2】

そしてやはり特筆すべきはMa*Toによる人力トラックon/offプレイの鮮やかさ。実に滑らかなスイッチングで驚かされます。演奏陣に気持ちよく演奏してもらった音のフラグメンツを絶妙なコラージュ感覚でパズルのように組み合わせて、さらに違和感なく流れるようなバトンタッチでパートが移り変わっていくさまは、まさに芸術的と言うよりほかありません。

13位:「yume de aimasyou」 OVERROCKET

(2003:平成15年)

(アルバム「POPMUSIC」収録)

作詞:本田みちよ 作曲:鈴木光人 編曲:OVERROCKET

vocals:本田みちよ

instruments:鈴木光人

instruments:渡部高士

2000年の1stフルアルバム「Mariner's Valley」におけるクラブ使用にも耐え得るリズムコンストラクションと洗練されたシンセサイザーサウンドデザインで、いよいよエレクトロミュージック業界で本格的に名前が知られるようになってきた、本田みちよ・鈴木光人・渡部高士のトリオユニット・OVERROCKETは、2001年のアナログシングル「Text」「Weather Forcast」あたりからダンサブルなビートを強調してクラブ系にさらに接近してシンパを増やしつつ、その2枚のシングルを収録した同年リリースのミニアルバム「PreEcho」では堂々とエレクトロポップを標榜、単純なシーケンスがミニマルに繰り返されるこれまでにないとっつきやすさが魅力の本作収録曲「Tokiwo」で彼らの持ち前のポップ精神が開花、手応えを感じた彼らはその方向性を持続していくため、クールなエレクトロサウンドはそのままにさらなるキャッチーで分かりやすさを追求したアルバムの制作に取りかかっていきます。そして翌2003年、これまで以上にボーカリスト本田みちよの訴求力が高く、鈴木のポップなメロディと渡部のキレのあるプログラミングによるサウンドデザインが、エレクトロポップとして最高峰に達したアルバム「POPMUSIC」が誕生することになるわけです(「POPMUSIC」については、本noteの別記事「TECHNOLOGY POPS的感覚で選出する「平成」ベストアルバム100:Vol.5【20位〜1位】」の第4位をご参照ください。)。

アナログシングルカットされたロボボイステクノ「duralumin」や同じくボイス変調で切り刻まれたSidなリズムが強烈な「night is over」、キャッチー過ぎる開けっ広げなポップチューン「listen and repeat」「handsome boy」、任天堂ファミリー・ベーシックで打ち込んだ筋金入りのチップチューン「magic parasol」、幻想的なエレクトリックバラード「sands」と名曲が目白押しの本作にあって、今回平成ベストソング第13位に選ばせていただいたのが、クールな質感漂うエレクトロポップの真骨頂「yume de aimasyou」です。あの「Tokiwo」の流れを汲むようなミニマルシーケンスをベースに、幻想的な音色のシンセリフが加わっていくイントロを経て、ハイハットワークが秀逸な攻撃的なリズムと直線的なテクノポップベースが楽曲を引っ張っていきます。Aメロのコードワークを演出する残響音の短いパッドも先鋭的で、白玉を使わないことで無音の空間を構築することで、ファンタジック性を増幅させる狙いがあるように思えますが、その試みはキレのあるリズムパターンとの融合にも効果があり、ひとまず成功しているのではないかと思われます。その疾走感はBメロからサビへ、そしてそのままCメロヘ移行する中でも途切れずキープしているため、その勢いのまま間奏に突入、わざと汚したギターライクな音色によるシンセソロで見せ場を作ると、そのまま最後まで走り切っていきます。スタートで提示したクールな質感とテンションの高さを最後まで維持させるには、サウンドデザインに相当な自信がないと難しいと思われます。この「yume de aimasyou」は、この14曲に及ぶ名盤においてラスト前という重要なポジションに配置されるにふさわしいクオリティを十分に備えていると言えるでしょう。

なお、同年にはこの「POPMUSIC」の続編とも呼べるアルバム「Post Production 」がリリース、シングルカットされた「SUNSET BYCYCLE」がテクノクリエイターBEROSHIMAにミックスされ海外でも話題を呼ぶと、「MIRAI」「VOICE」「WHITE NOISE」とエレクトロポップ路線の名曲が多数収録され、TECHNOユースのエレクトロポップユニットとしての地位を確立していくことになります。しかしもともとが職人肌な鈴木と渡部ですから、2004年の次作「OVERROCKET」ではストイックなエレクトロミュージックへと進化し次なるフェーズへと向かう姿勢を見せます。しかしこれからというときに鈴木光人が脱退し、活動は頓挫し再開に7年の月日を要することになります。2012年には本田と渡部のデュオスタイルでアルバム「MUSIC KILLS」をリリースし復活の気配を見せますが、翌年OVERROCKETは活動を休止、2000年代を席巻した稀代のテクノユニットは10数年にわたる活動に終止符を打つことになるのです。

【聴きどころその1】

Cメロから間奏、そして再度サビに至るまでのシンプルなシンセソロ。プログラミング重視でシーケンスやリズムでサウンドを構築するタイプのOVERROCKETにあって、シンセソロを演奏する機会は多くはないのですが、この楽曲においては3種類の音色でバトンを渡しながらサビにつなげていきます。モジュレーションをキツくかけられた2順目の音色はシンプルなS.E.的な使い方ながら、実に印象的です。

【聴きどころその2】

間奏後のサビ後に再度始まるAメロ、「何をみてた?何をみた?」のリピートでの無機質な表情のボーカル、その後に続く「プラスチックはこわれやすい〜」からの同じ音階のフレーズが続いていくことにより聴き手が麻痺した感覚に陥ってしまう効果も面白いです。「何をみた?」でかけられる単純なディレイのタイム感もす秀逸です。

12位:「VAT-DANCE」 XA-VAT

(2011:平成23年)

(アルバム「艶℃」収録)

作詞・作曲・編曲:XA-VAT

vocal・computer programming:石井秀仁

guitar・computer programming・chorus:Közi

guitar・computer programming・chorus:SADIE PINK GALAXY

synthesizer・computer programming・chorus:小間貴雄

female vocal:YUKO-KAT

female vocal:ナガイマイコ

female vocal:マルノマユミ

cali≠gariにニューウェーブテイストをもたらし、自身のソロユニットGOATBEDでは80'sエレポップ歌謡道を邁進していた石井秀仁は、2009年にGOATBEDを休止してまで新ユニット結成を画策、翌2010年にモード系ファッションに身をやつしたド派手なヴィジュアルバンド・XA-VATを結成し、同年末には「ZEROTICA」と「XANADOoM」、そしてまさかの岡村靖幸がremixした「NUMANS-ROXETTE」の3曲を収録した顔見せシングル「XA-VAT」をリリース、同日にお披露目ライブを行い、その圧倒的なヴィジュアル力とポジパン・テクノロックとも呼ぶべき挑戦的な音楽性で、瞬く間にカリスマ的人気を獲得することになります。

さて、石井秀仁がXA-VAT結成にあたって勧誘した1人目がKöziです。1990年代初頭にヴィジュアル系バンド・摩天楼のギタリストとして活動しますが、1992年に同じく摩天楼のベーシストであったmanaとタッグを組みゴシック系ヴィジュアル系バンドとして一時期頂点を極めたMALICE MIZERを結成、manaとのツインギターによる作り込まれた美意識が織り込まれた楽曲と過剰なファッション&メイクで一大ムーブメントを巻き起こしますが、ボーカリストの脱退等もあって迷走の末活動休止、その後はHaruhiko Ash とのユニット・Eve of DestinyやKöziとしてのソロ活動に加え、DALLEやZIZといったバンドやユニット活動を並行して行ってきましたが、MALICE MIZERの初代ローディーであった後輩筋にあたる石井の誘いを受けてXA-VATに参加することになります。

そして2人目が関西が誇る和製SIGUE SIGUE SPUTNIK、リアルTony Jamesと呼ばれるヤンキースタイルなファッション&メイクが異彩を放つ孤高のエレクトロパンカー・SADIE PINK GALAXYです。奇しくもKöziがMALICE MIZERを結成した1992年に関西でゴシックロックバンド・JUBILEEを結成、激しいメンバーチェンジの中ギタリスト兼コンポーザーとして長く活動するも2006年に解散、そのままサイバーパンクバンド・SPEECIESへと移行しアンダーグラウンドでエレクトロパンクな活動を継続、2009年には1stアルバム「Hi-Boy Fi-Girl」をリリース、ヤンキーエレクトロな作風でインパクトを与えたところで、XA-VATへの参加に至ります。

このKöziとSADIE PINK GALAXYというヴィジュアルもキャラクターも個性的な、しかもいずれもエレクトリックなサウンドメイクに余念がないツインギタリストを軸として、goatbed時代の盟友・小間貴雄を加えた4人組としてスタートしたXA-VATは、2011年にいよいよ強烈なインパクトを残した待望の1stフルアルバム「艶℃」をリリースすることになります(「艶℃」については、本noteの別記事「TECHNOLOGY POPS的感覚で選出する「平成」ベストアルバム100:Vol.4【40位〜21位】」の第24位をご参照ください。)。

そしてこのモード系ゴシックエレクトロポップ&ロックな名盤「艶℃」収録曲の中から、今回の平成ベストソング第12位に選出しましたのが、本作のリードトラックとなったこれ以上ないキャッチーかつ切れ味鋭いエレクトロロック歌謡「VAT-DANCE」です。まずのっけからのオーケストラヒット4連打で既にノックアウト、続いての「VAT-DANCE!」の余りのキャッチーでお約束なタイトルコールに笑ってしまいます。圧巻なのはスタートから延々と高速で鳴り響く打ち込みスラップベースです。尖った音色で疲れ知らずで延々とジャストなリズムをキープしていきますが、そのジャストフィットなリズムによるゴチャゴチャ感が半端ありません。歌メロが非常に覚えやすく明らかにシングルクオリティを狙ったキラーチューンに仕上げているのが理解できる勝負曲であるにもかかわらず、抽象的過ぎて理解が難しい歌詞を歌い上げる石井の歌唱と、ゴリゴリした高速スラップがバトルするカオスなエレクトロサウンドの暴走によるテンションの高さが、この楽曲の最大の魅力と言えるでしょう。Köziはシンプルながら妖艶なギターフレーズを奏で、SADIEは特異な造形が近未来をイメージさせる80年代のギターシンセ(Roland GR-700)コントローラーの名器・Roland G-707を片手に演奏するといったスタイルですが、それはライブに限った話でして、実際のレコーディングは4人それぞれが自宅で作業しネット上で音源をやりとりする方式らしく、石井とKöziはcali≠gariやMALICE MIZERで培った奇想天外なヴィジュアルコンセプト面と、GOATBEDで経験を積んだキャッチーでわかりやすいメロディラインをXA-VATにもたらし、SADIEの得意とするゴシックロックやヤンキースタイルのエレクトロパンク的要素はXA-VATに大きな影響を与えているようで、この個性的な面々が誰もが覚えやすく口ずさめるような楽曲に見事に仕上げた名曲がこの「VAT-DANCE」と言えるでしょう。

現にこの「VAT-DANCE」の妖しいPVやアルバム「艶℃」は大いに話題を呼んだわけですが、もともとが企画モノという認識であったのかXA-VATは一過性の期間限定バンドとしてすぐさま活動休止を決め込んでしまいます。しかし、やはりこのお祭り要素の多いバンドに手応えを感じたメンバー達は、(いつのまにか小間は不在となってしまいましたが)XA-VATを2018年に復活させ、ミニアルバム「K-I-S」をリリース、そして2020年にはミニアルバム「芸夢」をリリースするなど、積極的に音源を制作すると共に、個性的なヴィジュアルやライブを軸に活動を続けています。なお、KöziとSADIEは意気投合したのか共同作業も多く、2016年にはボーカリストKaiを迎えた別バンド・Vamquetを結成しアルバム「 Vamhaus」をリリース、また2020年には本気なのか遊びなのかわからないSADIY&KöZIYとしたエレクトロ歌謡デュオを結成し、シングル「ROMANCINGOO」をリリース、新たな展開を見せています。

【聴きどころその1】

バッキバキのスラップベースのプログラミング、これに尽きます。ジャストリズムに組み立てられたエレクトロファンキーな高速フレーズが全開。歌すら打ち消さんばかりの攻撃的なバキバキサウンド(と過激なヴィジュアル)で新バンドとしてのやり過ぎ感と勢いに、期待感を煽られます。

【聴きどころその2】

合いの手のように随所で登場する「VAT-DANCE!」のコーラス。何度も何度も繰り返されることで、どうにもこうにも耳から離れられなくなります。しかしこうしたキラーフレーズが用意できるということは、類稀なポップセンスの賜物とも言えますし、その覚えやすさというものが奇を衒いつくした小難しいメロディが好まれる現在のJ-POP界に不足している部分ではないでしょうか。

11位:「SIGNAL」 Cutie Pai

(2009:平成21年)

(オムニバス「空想活劇」収録)

作詞・作曲:神崎真由美 編曲:Mitchie Mitchell

vocal:まゆちゃん(神崎真由美)

vocal:スージー(三森すず子)

programming:Mitchie Mitchell

2000年にアイドル声優を目指す声優ユニット企画、KiraKira☆メロディ学園(浅野真澄や門脇舞以、徳永愛らが在籍)の第二期生として入学したNo.19・ 神咲まゆみでしたが、この企画自体が2001年3月に頓挫して廃校となってしまったため、神咲まゆみことまゆちゃんは、同年4月から独自にマッキー(巻口容子)、Aina(Hiron)、みゆう(永井かすみ)の3名を誘ってアイドルグループ・Cutie Paiを結成します。CDデビューは2002年のTVアニメ「G-onらいだーす」挿入歌「reflection love」。登場する女の子がすべてメガネっ娘ということで、既にまゆちゃんのめがねキャラはここから始まっていたものと思われますが、この1stシングルから早くもまゆちゃん本人が神崎真由美名義で作詞作曲を手掛けるなど、当初からシンガーソングライタースタイルの自作自演アイドルを目指していたことが理解できると思います。さて、Cutie Paiはメンバーの入れ替えが激しく、オリジナルメンバーのAinaとみゆうは程なく卒業し、モモセ(ももせまちこ)が加入した3人組で前述のCDデビューを果たすわけですが、モモセも2003年の2ndシングル「Hello!! Cutie Pai」を最後に卒業、Cutie Paiはまゆちゃん&マッキーのデュオとしてしばらくの間活動を続けていくことになり、2004年に1stアルバム「キャンディトレイン」、2005年に「左がまゆちゃん右マッキー」をリリース、安定期に入るかと思われましたが、2006年にマッキーが卒業するとともに、きわサンとチッチが加入しトリオ編成になると、ここから全盛期ともいえる精力的な活動へとシフトしていきます。特に2007年は怒涛の快進撃で、毎月1枚計12曲のシングルリリースという暴挙に走りますが、「小っちゃな翼」や「太陽になりたい」のような王道アイドルソングから、「cosmic少女」「ミュージック・ランデブー」のような、当時ブレイク中のPerfumeを意識したようなテクノポップ路線に至るまで、多彩な音楽性にチャレンジしていた時期ということで、まゆちゃんがセンターでシンセサイザーmicro Korgを操り、青リボンのきわサンと、黄色アフロのチッチが両脇で歌い踊るというライブスタイルも板につき、このトリオ時代はまさに充実期と言えるでしょう。2008年には2007年の怒涛のシングルリリース曲を集めたアルバム「Cutie MANIA」をリリース、これまで以上にないファン層を獲得していました。

しかしそんな蜜月時代も長くは続きませんでした。2008年から2009年にかけて、きわサンとチッチが相次いで脱退すると、そこからはまたメンバーチェンジを繰り返すことになります。そのような最中、2009年にほんの4ヶ月のみCutie Paiに参加していたのが、スージーこと三森すずこでした。まだ声優として活動を開始する前、「探偵オペラ ミルキィホームズ」の主役に抜擢され声優ユニット・ミルキィホームズで活躍する前のスージーとまゆちゃんという再びデュオスタイルとなった彼女たちでしたが、この短い活動期間の中で、「スピカ」「テクノ*ドール」という2枚のシングルを残し、さらに2010年にCutie Paiの集大成的なアルバムとしてリリースされた「お人形と魔法のレストラン」には、恐らく同時期にレコーディングされたであろう「Desktop my Girl」が収録されるなど、数多くの音源を残していますが、もう1曲まゆちゃん&スージーが生み出した名曲が残っています。それが今回ベストソング第11位にランクインしました「SIGNAL」です。架空のアニソンヒットチャートというコンセプトのもと制作された同人音楽系オムニバス「空想活劇」に収録されたこのハイパーポップチューンのアレンジを手掛けたのは、後年神調声のボカロPとして数々のアイデアとポピュラリティに溢れた楽曲を生み出し一世を風靡したサウンドクリエイターMitchie MことMitchie Mitchellです。彼はこの数ヶ月のスージー時代のCutie Paiに、ど真ん中直球のエディット満載のテクノポップ「テクノ*ドール」をアレンジ、「Desktop my Girl」ではミックスを担当するなど、この時期の音楽性に大きな影響を与えているわけですが、その流れをこの「SIGNAL」においても余すことなく継承しています。とにかくスタートの最も心地よい部分を突いてくる美しいコード進行と世界観を決定づけるスペイシーなシンセパッドのポルタメントのかかり具合が絶妙です。相変わらずのエディットしまくらないと気が済まないほどのしつこいギミックの数々を、持ち前の類稀なポップセンスで料理するMitchie Mitchellの職人芸がここでも炸裂。位相を歪ませるようなウネリを全体のサウンドにももたらしながら、スピード感を失わないプログラミングによる鉄壁のリズム隊には安定感があります。アウトロではブレーキを踏んで緩やかなエンディングを迎えさせますが、こうした音像を弄り倒すMitchie Mitchell式エレクトロポップの最高峰と言えるのが、この「SIGNAL」であると思います。トリオ時代にPerfume式のテクノポップに挑戦した経験を生かし、スージー時代にド派手なサウンドによる完全エレクトロポップを志向したCutie Paiは、この時期にサウンド面での頂点を極めますが、やはりメンバーは安定せず、2012年からはソロユニットに移行、平沢進の(核)P-MODELのような孤高のアイドル道を歩んでいくことになるのです。

【聴きどころその1】

Super SAW音源と思われるシャープな白玉パッドが美しい。それらを刻んでみたりフィルタリングしてみたり、ミックス段階で散々弄り倒された中で生まれるギミックの数々は、当時無名とは思えないほどのハイクオリティに満ちたサウンドデザインです。そしてこの質感は超有名ボカロPに成長したMitchie Mの楽曲にしっかりと受け継がれています。逆にMitchie Mの楽曲は決してボーカロイドでなくても名曲足り得ることを証明している楽曲でもあるのです。

【聴きどころその2】

決して跳ねさせずジャストな音符を刻むシンセベースがこの楽曲を近未来へと誘う役目を果たしています。スタートからスペースシップが飛び出すかのように全速力で駆け抜けていくような疾走感覚が味わえるのは、こうした16分シンセベースのシーケンスとブレーキの効いたジャストリズムは、まさにテクノポップの醍醐味そのものと言えるでしょう。

10位:「透明シェルター」 refio+霜月はるか

(2004:平成16年)

(シングル「透明シェルター」収録)

作詞・作曲:myu 編曲:refio

vocal・chorus:霜月はるか

programming:myu

大分県出身の女性サウンドクリエイターmyuは、九州の短期大学音楽科の同窓生であったriyaと同人音楽ユニット・refioを結成し、楽曲制作を開始します。まずは2001年に処女作「cadeau」を、2002年には2枚組アルバム「testa」「coda」をいずれも同人音楽即売会M3において発表、ZABADAKや新居昭乃あたりのファンタジーPOPSの後継を担うような弾き語りもクラシカルもエレクトロニカも対応できる音楽性で、少しずつファンを増やしていきます。同じく2002年からは同人音楽ユニット・空色絵本と意気投合し、インディーズレーベルpolitmiaを設立、オムニバスシリーズ「compiration」を開始します。まず2002年秋のM3で発表した「compilation」(refioと空色絵本、kiku(菊地創)が参加)にはrefioは「Light which takes you」「Invisible Fate」「gream/re-mix ver.」の3曲を提供、2003年春M3発表の「compilation 2」には「Distant World -remix-」、空色絵本「夕焼け 」のrefio version-、「孤高の花」の3曲が収録されます。このような同人活動の中で、refio単独名義でもアルバム「Arco iris」をリリース、いよいよ同人界隈からメジャー流通へ打って出るかと思われた矢先に、riyaが菊地創に引き抜かれる形でeufoniusを結成することになります。そのあたりの界隈のせめぎ合いは、2003年秋M3で発表された「compilation 3」においても明らかで、refioは「ever grace」「こころのうた」の2曲を提供しますが、一方eufoniusも新曲2曲を収録、そして同人サークルMaple Leaf(霜月はるかが主宰)からも1曲参加しており、refioやeufoniusの端境期がこのコンピレーションに繰り広げられていました。

そして年が明けて2004年、春のM3にて発表された「compilation 4」にはまだrefioとして「resistenza」「stille ziel」の2曲が収録され、いまだriyaがeufoniusと並行してrefioに属していることが確認できますが、riyaがrefioとして参加した最後の楽曲となったのが、PCゲーム「Monochrome」のエンディング主題歌「Little Love」でした。この楽曲をもってriyaはrefioを脱退し、refioは一旦myuのソロユニットとなりますが、間髪入れずrefioに大仕事が舞い込んできます。それが当時大ヒットとなった人気アニメ「ローゼンメイデン」のエンディング主題歌への抜擢です。この大仕事にあたってmyuはゲストボーカルにMaple Leafの霜月はるかを迎えた万全の態勢で臨み、これ以上ない最適解の楽曲でアニメソング界の常識を覆すことになるのです。それが今回の平成ベストソング企画、堂々の第10位にランクインされました「透明シェルター」です。まず全体を引っ張っていくのは躍動感溢れるドラムです。特にハイハットが強調された生々しいドラミングがスタートからリードしていくことで風変わりなAメロが進行していくと、Bメロではコーラスとストリングスによるメランコリックな旋律でしっとり聴かせながらも音階を少し上げることで躍動感を取り戻しながらのこのサビのフレーズに驚かされます。ストリングスがフィルインとなって突入したサビには不穏に高い音階から降りてくるようなメロディラインが用意されていて、その見事な組み立て方に度肝を抜かれます。その上を駆け回っていくストリングスアレンジも絶妙。筆者は何気なく見ていた「ローゼンメイデン」のこのエンディングテーマを聴いて、何というテクニカルで奇妙なメロディとサウンドなんだとショックを受けまして、当時のアニメソングのクオリティの高さを再認識するに至り、以降アニメソングというジャンルに注目していくことになるわけですが、よくよく考えますと90年代にミリオン連発で売れ過ぎたJ-POP界では一部を除いてチャレンジしにくくなったサウンド実験は、00年代ではアニメソングの世界でこそ壮大な実験場として使われていたことに気がついたわけです(なお、2010年代からはインディーズアイドル楽曲がその実験場になっていきました)。その重要なきっかけを与えてくれた思い出深い楽曲がこの「透明シェルター」ということで、今回この順位にこの楽曲がランクされた大きな理由の1つとなっています。なお、この楽曲において完全に手応えを得たmyuと霜月はパーマネントなユニット・kukuiとして、2005年の「ローゼンメイデン トロイメント」エンディング主題歌にしてこちらも名曲として語り継がれる「光の螺旋律」を生み出すことになるのです。

【聴きどころその1】

走りそうになりながらもリズムをキープして全体を引っ張っていく。その微妙な揺れ方は非常に生々しく、このドラミングあっての「透明シェルター」と言えるのではないでしょうか。多少くどいと言われがちなリズムパターンですが、この粗さがテクニカルなスコアによる楽曲とのコントラストとなり功を奏しているのです。

【聴きどころその2】

myu節全開のストリングスアレンジが素晴らしいです。2000年代以降のサウンドクリエイターの中でも異彩を放ち対応できるジャンルも幅広く、しかもポップになり過ぎずダークになり過ぎない絶妙な綱渡り的楽曲を連発するmyuの才能はまだまだ過小評価されていると思います。個人的にはあの菅野よう子にも並び立つセンスの持ち主であると評価しています。

9位:「素敵なラビリンス」 三浦理恵子

(1991:平成3年)

(シングル「日曜はダメよ」c/w収録)

作詞:及川眠子 作曲:都志見隆 編曲:米光亮

vocal:三浦理恵子

keyboards・programming:米光亮

sax:包国充

background vocals:木戸やすひろ

background vocals:比山貴咏史

background vocals:広谷順子

たまになぜかシングルのc/w(カップリング)の方が良曲揃いというアイドルがいます。代表的なのが1988年の島田奈美(入江純編曲の良い仕事!)で、「NO!」のc/w「くちびるミュート」、「MOONLIGHT WHISPER」のc/w「サイレント・アプローチ」、「12月のフェアリー」のc/w「恋はスロー・ダンス」は、いずれもシングル曲を凌駕した名曲揃いでした(なお、「サイレント・アプローチ」と「恋はスロー・ダンス」は配信もされず動画サイトでもUPされず不遇をかこっていますが、島田奈美のベスト10には入る名曲です)。

いきなり最初から話が脱線して申し訳ありませんが、このc/w(カップリング)が良曲揃いのアイドルを受け継いでいたのが三浦理恵子でした。彼女のその傾向はなかなかの筋金入りでして、1991年の1stシングル「涙のつぼみたち」のc/w「グッバイフレンズ」は山口美央子作曲のデビュー当初の三浦のお嬢様っぽい初々しい可愛らしさが表現できていた佳曲でした。同年の2ndシングル「水平線でつかまえて」は彼女の代表曲であり当然名曲ではありますが、c/wの「妖精物語」はそれに輪をかけた山口美央子のファンタジー性が全開のドリーミーガールズPOPSで、本企画の第166位に選出したほどの名曲です。そして、そんなカップリングにも手を抜かない怒涛の1991年を締めくくる三浦理恵子の3rdシングル、小西康陽を起用し勝負を賭けてきた「日曜はダメよ」のc/wに収まっていたのが、今回の平成ベストソング企画の堂々の第9位のランクインさせていただきました80年代から現在に至るまでのアイドルソングの中でも最高峰として語られるべき名曲である「素敵なラビリンス」です。余りに狙い過ぎなフレンチPOPSに仕上げられた「日曜はダメよ」は、ピチカートファイヴがいよいよ時代に追いついてきた感のあった小西康陽の起用ありきな印象で、そのウケを狙ったスタッフ側の色気が透けて見えていたためクドさが感じられる楽曲でしたが、カップリングに名曲が隠されていました。前2曲のシングルを任された安定のコンポーザー・都志見隆に、これまで全曲を手掛けてきた船山基紀に代えて、アレンジャーに米光亮を起用したことが見事にハマりました。この楽曲は稀にみる最高のキーボードアレンジであると思います。イントロからアウトロ〜エンディングまで全てが完璧に流れていく歌うようなシンセサイザーパートの暴れっぷりがたまりません。シャープなシンセブラスを基調にしたリフによるハッキリとしたリズム感が秀逸で、FM系エレピによるコードワークも美しく、まるで壮大なオーケストレーションを1人でこなしているような大胆かつ緻密なフレーズ構築にとにかく圧倒されます。都志見隆のメロディラインもセンス爆発の文句の付けどころがない展開力で、しかも間奏のサックスやシンセサウンドと共に楽曲を支えているコーラス隊までサウンド全体に漂うエレガント性がこれ以上ない素晴らしさ。そのような完璧な楽曲に主役であるあの三浦の魅惑のキャットボイスが加わるわけですから、これがなぜシングル曲として扱われなかったのか不思議で仕方がありません。もはや政治力の差と思わないと説明がつかないほどの完成度に仕上げられた名曲が、カップリング曲に隠されていたのです。三浦の1stライブでアンコールの締めでこの楽曲が起用されたことも決して不思議ではないでしょう。それほど盛り上がらずにはいられない稀代の名曲なのですから。

さて、三浦理恵子のカップリング最強伝説はこの「素敵なラビリンス」だけでは終わりません。1992年の中村哲をアレンジャーに起用したハウス調の4thシングル「Jokeにもならない恋」のc/w「想い出がはじまる」は、シンプルなサウンドにサビ終わりの半音使いが美しい都志見隆メロディが光るエレガントチューンで、単調さが目立つシングル曲よりもカップリングの仕上がりが上回る典型的なパターンです。5thシングル「神様からもらったチャンス」(アレンジは渡辺格&菅井えりの夫婦コンビ)は、カップリングよりもシングル曲が上回った彼女にしては珍しい例ですが、それはひとえに当時メロディセンスが爆発していた都志見隆の力量による部分が大きいでしょう。c/w「永遠のひとひら」は菅井えり作曲で、さすがに「神様からもらったチャンス」よりは地味な印象ですが良曲であることには変わりありません。このシングルからコーラスに三浦本人も関わっていますが、このコーラスワークの構築には菅井えりが関わっていて、ポニーキャニオン後期の三浦楽曲に関する菅井えりの貢献度は大きいと思われます。ガールズポップ職人・山川恵津子をアレンジャーに迎えた1993年の6thシングル「天使のいる渚」は都志見隆が最後に手掛けた爽やかポップチューンでこれも当然良曲ですが、カップリングも負けていません。「約束のポニーテール」は山川恵津子と相性抜群の山口美央子作曲で、切なさ全開のストーリー性が魅力的な名曲です。

その後の都志見隆と山口美央子が離れた三浦理恵子楽曲は、魅力が徐々に薄れていきます。渡辺格&菅井えりコンビによるミディアムバラードの7thシングル「抱きしめてDestiny」やアカペラに挑戦したc/w「この愛がバイブル」は、大人の階段を昇るイメチェンを意識した仕上がりで、ポニーキャニオンのラストシングルで小森田実作曲に新川博アレンジの「楽園のトリコ」は少し路線を戻しましたが時を戻そうというわけにはもういきませんでした。この最後のシングルのカップリングである「かなしい秘密」は、あの80年代屈指の名盤アルバム「フルーレ」を残した島崎路子のお蔵入りになった幻のシングル曲の掘り起こしで、同じくキュートで繊細な声質に特徴があった島崎路子の意志を継ぐ者として、三浦理恵子は間違いない人選であったことを感じさせる仕上がりとなっています。

このように、ざっと三浦理恵子のカップリング最強伝説を振り返ってきましたが、そんな名曲揃いの三浦もポニーキャニオン期のアルバムとしては1991年の「Belong To You」(シングル除く4曲が名曲揃い!)しか残していないのが残念です。それらを含めてもやはり最強の名曲は「素敵なラビリンス」が抜きん出ています。胸を張ってベストテンにランクさせていただきます(「Belong to You」については、本noteの別記事「TECHNOLOGY POPS的感覚で選出する「平成」ベストアルバム100:Vol.3【60位〜41位】」の第45位をご参照ください。)。

【聴きどころその1】

芸術的なキーボードパート構築の美しさ。特に跳ね回るシンセブラスのリズム感は絶品です。米光亮はもともとシンセサウンドを巧みに操るプログラミングに長けたアレンジャーですが、疾走感の優れたリズム感覚の持ち主でもあります。後にRPGゲーム「イース」シリーズのゲーム音楽アレンジでもその名を馳せる米光の実力がこの名曲で存分に発揮されています。

【聴きどころその2】

三浦理恵子のボーカルが3rdシングルにして安定感を増していることも大きいです。非常に特徴的な声質を持つ彼女ですが、このような声質は得てして歌唱が不安定になりがちであるにもかかわらず、音程もしっかりして見事に歌いこなしてみせています。この楽曲ではコーラス(恐らく木戸・比山・広谷の黄金トリオと推測されます)が大活躍していますが、三浦の安定感のある歌唱との相性があってこそ脇役も引き立つものなのです。

8位:「星の輝く夜に」 jellyfish

(2000:平成12年)

(アルバム「jellyfish sensation」収録)

作詞:石垣三詠 作曲・編曲:イシガキアトム

lead vocal:石崎智子

vocal:石垣三詠

vocal on coda・rainstick・maracas・bongo・

toy piano・"Mintel" performance:山川佐智子

programming・vocoder・piano・Prophet-5:イシガキアトム

早過ぎて遅過ぎたPerfumeとして90年代と00年代を股にかけて確かに存在感を発揮したガールズシンセポップグループjellyfish。このグループの経緯に関しては、既に本noteにおいて3回にわたって大特集を生みましたので、そちらを参照いただければと思います。1998年に「jellyfish」、2000年に「jellyfish sensation」の2枚のアルバムを残していますが、それらの全曲レビューも掲載しております。全貌はここで改めてご説明するまでもないでしょう。

jellyfishはトモコ(石崎智子)、ミエ(内田三詠→石垣三詠)、サチコ(山川佐智子)の3人に、イシガキアトムと増山龍太という2名のパーマネントなソングライターが参加した音楽制作集団でした(イシガキ&増山は2ndアルバムリリース後に正式加入)。早稲田大学多重録音芸術研究会OBメンバーのバックアップにより楽曲制作やライブ等の活動を行っていた彼女たちでしたが、フロントウーマン兼メインコンポーザーのトモコと、多くの楽曲において印象的な作詞を担当していたミエ、そしてダンスパフォーマーとしての個性を生かして楽器演奏から着ぐるみまで八面六臂のパフォーマンスで客を沸かせていたサチコと、三者三様で役割がはっきりしていたバランス感覚の良いグループであり、しかも早稲田録芸メンバーの才気溢れる楽曲たちの発表の場ともなっていて、ミレニアム周辺のテクノポップ再評価の波にも乗りつつ、ある種のムーブメントを形成していました。そのような中、1998年の1stアルバム「jellyfish」に続く2ndアルバム「jellyfish sensation」がリリースされるわけですが、楽曲そのもののクオリティが格段に向上した本作にあって、どうしても抜きん出てしまう珠玉の名曲が生まれました。それが今回平成ベストソングの第8位にランクインいたしましたコズミックボッサバラード「星の輝く夜に」です。

この渾身の1曲をプロデュースしているのが、増山龍太と共にjellyfishを陰日向に支え続けてきた札幌出身のサウンドクリエイター・イシガキアトムです。1stアルバム「jellyfish」では「不道徳なカレ」「恋なんてくだらない」の2曲を提供、そしてこの「jellyfish sensation」では、「bambi walk ーher incredible map」「luv vibration 00」「égaré en les premier jours de l'été」(2001年の早瀬優香子復活アルバム「Love Your Life」に「Lost in early Summer」として早瀬ボーカルにて再録・・・なお、トモコこと石崎智子は、石垣三詠とのコンビで同アルバムにシングルカットされた「Sleepless」と「雨、窓辺、声」の2曲のオリジナルソングを提供しています)の3曲を提供したイシガキが、もう1曲本作に書いた彼女たちjellyfishのために書いた渾身のバラードがこの「星の輝く夜に」というわけですが、これも上記の特集記事にレビューを残していますので、ご参照下さい。レビューの抜粋は下記のとおりです。

そしてこれですよ。これが私が推すjellyfish最高の名曲。2000年に生まれた美しいエレクトリックバラードです。当時この楽曲を聴いて「スゴい楽曲を最後にもってきたなあ」と驚いたことを今でも思い出します。ギターループとエレガントなピアノによるイントロから、Aメロから何ともロマンティックなフレーズと、スペイシーなシンセが飛び交います。そしてサビのメロディの半音の上げ下げ具合が素晴らしい!しかもバラードなのに四つ打ち。こんなしっとりうっとりなメロディラインなのに、シーケンスによる程よい疾走感まで兼ね備えながら、キーボード弾きならではの柔らかいコードワーク&コーラスワークでじんわり俯瞰的に包み込むアトモスフィア・・・。全く非の打ち所がありません。この楽曲を生み出しただけでもイシガキアトムという名前は永遠にPOPS史に刻まれるべきなのですが・・。平成時代を揺るがす名曲爆誕といった感じで、当時はワタシだけがざわついていたのでした。というわけで、初めてjellyfishを聴く方にはまずこの名曲をオススメしたいです。

(注:配信再リリース記念:早過ぎて遅すぎたPerfume!? ガールズシンセポップグループjellyfish TYOとは?(後編:2ndアルバム「jellyfish sensation」全曲レビューより抜粋)

さて、jellyfishはその後jellyfish TYOと名称を変更しながらしばらく活動を続け、POP ACADEMY RECORDSのオムニバス「FUTURETRON SAMPLER」収録の「恋はジャスミン」といったテクノポップな名曲も残しますが、トモコの結婚出産が重なったこともあり活動を休止してしまいます。その後の活動や2019年のbandcamp再配信に至る経緯についても、上記の特集記事をご覧いただければと思いますが、まだテクノポップやシンセポップが不遇であった90年代に果敢にもアイドルグループというスタンスでチャレンジし、等身大の若手クリエイター達が作り上げたクオリティの高いガールズポップを同世代のアイドルが歌う、いわゆる楽曲派アイドル達の先鞭をつけた存在として、さらにクローズアップされても良いグループであったと思います。そして彼女達の質の高さを間違いなく証明していた代表的な楽曲として、この「星の輝く夜に」は胸を張って国内外に紹介できる名曲であると言えるでしょう。

(もう少し詳細に説明したいところですが、上記の3回のjellyfish特集記事は本当に精魂込めて書きましたので、これ以上改めて説明するのも蛇足ですので、あえて上記を読んでいただきたいとしか言えません。是非に是非に、よろしくお願いいたします。)

【聴きどころその1】

ライブではjellyfishのマスコットキャラクターであるMintelちゃんの着ぐるみをかぶりながら、まるで音効さんのごとく様々な小道具で雰囲気を演出していたサチコこと山川佐智子のパフォーマンスがポイントです。他の2人がしっとりとしたボーカルに専念する中、サチコはボンゴにマラカスのトイピアノと細かな部分で隠し味を加える役割を果たしており、この稀代の名曲に大きな貢献をしています。

【聴きどころその2】

上記の過去レビューの抜粋でも触れておりますが、サビのメロディに漂う最高の煮え切らなさが素晴らしいのです。上がりそうで上がらない、沈みそうで沈まない、まるで湖に浮かんで漂う小舟のようなメロディラインが絶妙というほかありません。この卓越したメロディが生み出す究極のアンニュイ感覚がこの楽曲の最大の魅力であり、ベストソング10位以内にランクインしている理由でもあるのです。

7位:「蛍の海で」 face to ace

(2016:平成28年)

(アルバム「NEXT PAGE」収録)

作詞・作曲・編曲:本田海月

vocal・guitar:ACE

synthesizer・programming:本田海月

2007年の冬の大名盤「NOSTALGIA」で旅情エレクトロ路線の最高峰へと到達した永遠のパートナー・ACE & 本田海月のface to aceは、2008年には夏の季節モノミニアルバム「風と貝がら」をリリースしますが、ここでシーズンモノにもケリをつけると、2009年にリリースされた5thフルアルバム「PEAKS」がある意味において彼らの転換点となっていきます。既にライブを活動の軸に据えてきたface to aceのライブ回数は凄まじく、ほぼ毎週のように全国津々浦々で演奏を繰り返してきた彼らは、自然とライブで盛り上がることができる「慟哭のDISTANCE」に代表されるようなハードで生々しいロックサウンドを取り入れていくようになります。もちろん「wind archiver I」のような美しい本田メロディは健在で、マジカル&ファンタジックな本田サウンドも随所には散りばめているものの、自身が作曲を手掛けた「SCUDERIA VINTAGE」や「COYOTE」のようなハードロックな楽曲において、本田本人みずからギターを掻き鳴らすくらいに(大人の)ロックサウンドを彼らの新機軸としてこれまで以上にフィーチャーしてきたのがこの「PEAKS」であったと思います。そしてそのギターサウンドへの軸の移動は2011年の10周年記念アルバム「PROMISED MELODIES」でも継続されますが、本作では周年記念という集大成ということもあり、「ACROSS THE DAWN」等の本来の旅情エレクトロな側面と、「BE ALIVE」に代表される「PEAKS」でチャレンジしたロック魂が融合し、さらんい洗練された楽曲に仕上げてきました。本田海月としても詞曲編曲全てを手掛けた彷徨ミディアムバラード「荒野」ではface to aceでは初のメインボーカルを務め、「約束の旋律」や「灯」といった安定のサウンドデザインが施された自作曲を披露しています。

ここからさらにライブ活動に力を注ぎ多忙を極めていくface to aceは、次のアルバム制作までに実に5年の歳月を費やします。しかし待たれること2016年にようやくリリースされた7thアルバム「NEXT PAGE」は、一般流通されずライブ会場及びファンクラブ通販のみの販売ということで、より固定ファン層に特化した活動へとシフトしていくことが明確になりますが、これもインディーズに拠点を置くプロアーティストとしては戦力としての選択肢の1つではないかと思われます。しかし固定ファン層向けとはいえ、その楽曲の質は落ちるどころか、5年間の活動経験をサウンドクオリティに昇華した見事な仕上がりで、ライブで確実に盛り上がるタイトルチューン「NEXT PAGE」や、これまでなく本田が力の入ったメインボーカルをとるハードエッジなロックチューン「FIGHT MAN」、それとは対照的な爽やかシンセファンタジックなサマーエレクトロ「無垢の夏」といった楽曲では本田の相変わらずのコンポーザー能力の健在ぶりを見せつけてくれますし、ACE作曲の珠玉のミディアムバラード「潮騒」では本田海月本来のロマンティックなシンセサイザーマジックが炸裂しており、これだけでも本作のクオリティの高さが理解できると思いますが、本作にはこの「潮騒」以上の強力な稀代の名曲が収録されています。それが平成ベストソング企画の第7位に選出しました「蛍の海で」です。この楽曲の恐ろしいほどの濃密なシンセサイザーサウンドは、他の追随を許さないと言ってもよいでしょう。イントロから蛍が飛び交うようなS.E.は全て本田がシンセサイザーで創り出した音色によるもの。そして波が寄せて押し返されるような濃厚なシンセパッド、一筋縄ではいかない処理がされたベルサウンド、相変わらずのRoland MKS-20由来の独特のエレピサウンド、本田サウンドの贅を尽くした究極のサウンドデザインがこのミディアムバラードに凝縮されています。もともと情景描写に優れたサウンドデザイナーであった本田海月ですが、この楽曲ではそのセンスが際立ちまくっています。アーティストとしてのキャリアも既に30年以上が経過しても、そのデザイン能力は枯れるどころか、期待以上の美しさを提示してくれたことに敬意を表したいと思います。本田海月のこのシンセサイザーの能力をこれ以上なく引き出す能力とセンスは、恐らく世界でもトップクラスでしょう。その事実を国内外のリスナーは知らなさ過ぎであると思います。

【聴きどころその1】

本田海月はデビュー当初から白玉パッドの音色にこだわってきたキーボーディストですが、この楽曲における滲むようなパッド音色の完成度の高さには満足しているのではないでしょうか。そしてその渾身のサウンドデザインは、やはり本田自身が作曲したメロディによって十二分に魅力を引き出されることを恐らく本人も理解しているし、ACEも理解していることと思います。この本田自身の作編曲によるケミストリーは無敵というほかありません。

【聴きどころその2】

蛍が飛び交うさまをシンセサイザーで表現しようというチャレンジ精神にまず拍手を贈りたいです。最近はシンセサイザーの音色を選択するセンスが問われる時代と開き直ることも大事ですが、シンセサイズとは「音を合成」することですので、目的の音を創らなければやはりシンセサイザーとは言えないと思います。その意味でもシンセサイザーの音創りの可能性を提示したこの「蛍が明滅して飛び交う情景」を再現したサウンドは、これぞまさにシンセサイザーの醍醐味と言えるものではないでしょうか。

6位:「WHAT YOU WANT?」 CONTROLLED VOLTAGE

(1996:平成8年)

(オムニバス「XD-Submit Vol.4」収録)

作詞:C.V. 作曲:稲見淳 編曲:CONTROLLED VOLTAGE

guitars・synthesizer・programming:稲見淳

vocal・synthesizer:OBI

drums・electronic percussion:MASA

violin:Hidehiko

flute:Makiko

1990年代前半に関西におけるテクノ・ニューウェーブバンドとして活動していたCONTROLLED VOLTAGE(以降C.V.)は、福間創がP-MODEL加入前に在籍していたバンドとして(ごく一部で)認知されていますが、小西健司が主宰するレーベル・Iron Beat Manifestoの看板バンドであったC.V.に福間が参加していたのは1993年頃までで、現在ではそれからの活動の方が音源も多く残っています。そもそもこのC.V.は神戸出身の電子音楽家・稲見淳が電子音楽をバンド形式でライブを行うための実験場として結成したもので、福間脱退後もしばらくは全編英語詞の低音ボーカルが特徴の杉本敦と、女性ながら高橋幸宏や上領亘ばりのノングルーヴ・ノンスウィングドラムを叩き出す紅一点ドラマー・MASAと共に、精力的にライブ活動を行っていました。その3人時代のライブ音源が、1994年の尼崎市でのライブを録音したカセットテープ「OFFICIAL BOOTLEG」です。

このようにトリオバンドとしてしばらく活動してきたC.V.は、福間の穴を埋めるべく新しいメンバーを迎えることになります。それが同じくIron Beat Manifestoでソロとして活動を始めていた緒毘絹一ことOBIです。草の根BBSネットワーク・XD FirstClass Networkが発行していたオムニバスCD&CD-ROM「XD-submit」シリーズにもVol.1からソロとして参加しているOBIの加入で再び4人組となったC.V.は、1995年にリリースされた「XD-submit」Vol.2において、完全なるJAPANオマージュな「LABYLINTH」、C.V.式ジャングルビート「WING」、ULTRAVOX風疾走エレクトロポップ「SEEK」の3曲を提供、同年リリースの「XD-submit」Vol.3には、ライブ音源のインストゥルメンタル「M to M」が収録されます。なお、このVol.3にはC.V.の各メンバーのソロワークスとして、E-bowが光る稲見ソロの「X-DAY」、キュートでクリアなサウンドに重厚な加工スネアが響くMASAソロの「sporohyte」、End of Summerな爽やかエレポップのOBIソロ「All for You」と三者三様の楽曲が収録され、この「XD-submit」シリーズはC.V.メンバーの格好の音源発表の場として機能していくことになります。しかしここでお気づきのこととは思いますが、既にこの「XD-submit」Vol.3がリリースされた1995年秋の時点でボーカルの杉本敦が存在しておらず、フロントマンが脱退してしまいまして、C.V.のボーカルはソロワークスでも歌っていたOBIがキーボーディストと兼任で担当することになり、1995年のライブでもOBIがボーカルを担当したニューロマンティックナンバー「System of Lips」が披露されるなど(音源が残っていないのが実に惜しいほどの良曲)、末期C.V.においてOBIの存在が非常に大きくクローズアップされていきますが、やはりメインボーカルの脱退の影響は大きく、C.V.は1995年をもってその活動を終えていくことになります。

さて、そんなCONTROLLED VOLTAGEの最後の音源となったのが、今回の平成ベストソング第6位に選出させていただきました「WHAT YOU WANT?」です。1996年春リリースの「XD-submit」Vol.4に収録されたこの疾走感のあるダークニューロマエレクトロポップな楽曲は、OBIをメインボーカルに据えバイオリニストやフルート奏者(稲見淳とのソロユニットWater FlowerのMakiko)をゲストに迎えた独特の美意識を感じさせる楽曲に仕上がっていますが、何よりも魅力的なのはやはり独特のジャストなマシナリードラミングで楽曲全体を引っ張るMASAのプレイです。小西健司やTAKAとのエレクトロユニットT.K.MのメンバーでもあったMASAは、時代が時代であればニューウェーブ系のバンドのサポートに引っ張りだこであったであろうエレクトロニクスとの相性が抜群なドラマーで、人間味を感じさせないハッキリクッキリしたドラムと緻密に加工されたスネアサウンドは、明らかにC.V.のサウンドアイコンとなっていたと思われます。さらに当時珍しいPPG〜Waldorfのウェーブテーブル音源シンセサイザーに精通したサウンドデザイナーとして一目置かれていた稲見淳のシャープなシンセプログラミングとノイジーなギターワーク、C.V.に新しい世界観をもたらしたOBIは当時ensoniqのVFXをメインシンセとして使用していたと記憶していますが、彼のニューロマワールドが見事に楽曲として落とし込まれたこの名曲は、JAPANやULTRAVOXスタイルを目指していたC.V.のラストソングとして、これ以上ない幕引きとして機能したと思われます。C.V.解散後は人力テクノバンド・TIME CONTROLを経てソロに転向した稲見淳の他のメンバーは、OBIが1997年に「XD-submit」シリーズ最終作「XCD1997 Psy-mul-taneous」に名曲「eden」を提供してからは、稲見主宰のオムニバスにたまに参加するくらいでフェイドアウト、MASAに至っては解散後は完全に行方をくらましている状態で、もはや幻のバンドとなってしまいました。しかし、この90年代の関西ニューウェーブシーンを彩った貴重なバンドとして、CONTROLLED VOLTAGEの存在は今後もしっかりと語り継いでいきたいと思いますし、なんとかして未発表音源を公開していただきたいと願っています。

【聴きどころその1】

これ以上ないアタック感のMASAのドラミング。バスドラにもスネアにも加工された素晴らしい音色、タムを使用しない開き直った潔さがたまりません。そしてこの独特の前ノリなノングルーヴビートコントラクションは、彼女ならではのもの。変な抑揚がつかないのも実に魅力的です。シンセによるフィルインにバチっとハマるスネアのダダンッ!がこの楽曲の最大のポイントです(しかも間奏ではダダンッ!が2倍増し)。

【聴きどころその2】

フェイザーがかけられながら疾走するノイジーシーケンスは稲見淳のサウンドデザインの賜物ですが、この楽曲においてはバイオリンを効果的に使用しリフを奏でたり、間奏でのS.E.的にコラージュさせるなど、音のパーツとして利用しています。自身のギターもノイズとして散りばめており、疾走していく中でパーツが入れ替わり立ち替わり現れては消えていく混沌の演出としては、実に効果的です。

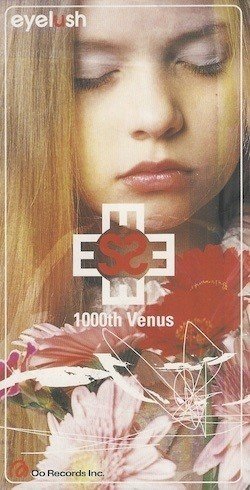

5位:「1000th Venus」 eyelush

(1997:平成9年)

(シングル「1000th Venus」収録)

作詞:15 作曲・編曲:eyelush

vocal・synthesizers・programming:秋葉伸実

synthesizers・programming:大竹正和

background vocals:鈴木精華

1990年代後半から2000年代前半頃までに活動していた貴重なテクノポップユニットでありながら、検索泣かせのユニット名と大瀧詠一が取締役ながら3年ほど撤退したOo RECORDS所属であったということもあり、現在ではほとんど情報もない不遇の2人組・eyelush(アイラッシュ)ですが、「BAVAROIS」「e.s.s.e」という2枚のミニアルバムと「L.C.X」「1000th Venus」という2枚のシングル、そして2000年にインディーズからリリースされた3rdミニアルバム「apple minds」という全ての音源については、長らく廃盤で配信もされず中古CDに頼るしかありませんでしたが、実は「apple minds」は7年前、その他の作品は2年前からこちらのSoundCloud(https://soundcloud.com/eyelush)で聴くことができますので、是非彼らの濃厚なシンセサイザーまみれのエレポップ作品を堪能していただければと思います。なお、今回の平成ベストソング企画でも第165位に「1000th Venus」のカップリング曲「夢想伝心−Synchronous Touch」がランクインしておりますので、その際の記事も参考にしていただければ幸いです。

ここで少々おさらいしておきますが、eyelushとは秋葉伸実と大竹正和の男性2人組。秋葉は相川七瀬のサポートキーボーディストとして長くバックを支え、彼女の1995年の1stシングル「夢見る少女じゃいられない」のカップリング曲「Miss You」に森徹也との共同アレンジャーとして、2ndシングル「バイバイ。」カップリング曲「情熱に死す」には織田哲郎と森徹也との共同アレンジャーとして参加、そして彼女の1stアルバム「RED」には、こちらも織田哲郎と森徹也との共同アレンジですが秋葉がトップにクレジットされた「SHAKE ME BABY」が収録されるなど、当時ブレイクしていた相川七瀬にキーボーディストだけでなくサウンド面においても少なからず関わっていた人物です。しかしもともとクリエイター気質であった秋葉は相川七瀬とは全く音楽性の異なる自身が影響を受けた80'sテクノポップ〜UKニューウェーブ系のサウンドを志向する同士であった大竹正和と出会い、eyelushの結成に至ります。

彼らの強みはPolysixやMono-Poly、ボコーダーVC-10といったKORG系シンセサイザーや、DX-7 IIやSY99といったFM音源系のデジタルシンセサイザー、そしてRolandのモノフォニックシンセサイザーSH-2やRoland JX-8PといったDCOアナログシンセサイザー等を組み合わせ、Macintosh+Perfomer・Yamaha QX1、QX3、SY99の内蔵シーケンサーという4種類のシーケンサーを利用しそれらの分解能や情報伝達の遅れを利用した独特のグルーヴを生み出すシーケンスと、Roland TR-909やULT-SOUND DS-4といったリズムマシンやシンセドラムによる軽めのサウンドを、珍しいアナログ音源モジュールKORG MS-50やAKAI S612といった初期民生機サンプラーによってローファイに加工したリズムによる、他にありそうでなかなか見つけられないような独特のエレクトリックサウンドです。もう1つの特徴はクリエイター気質な秋葉が自ら歌うボーカルにあるわけですが、河村隆一もかくやと思わせるクセのあるヴィジュアル系由来のハイトーンボイスは良くも悪くもインパクト抜群。1996年に前述のミニアルバム「BAVAROIS」でデビュー、翌1997年に2ndミニアルバム「e.s.s.e.」をリリースするわけですが、そのリードチューンにしてシングルカット曲となったのが、今回の平成ベストソング企画第5位に選ばせていただきました90年代に迷い込んだ早過ぎた80'sシンセポップ(ニュー・テクノティック・ポップ)の最高峰「1000th Venus」です。印象的でキャッチーなサビからスタートするこの楽曲は、深々と染み渡るシンセパッドとザップオンを刻んだリズムシーケンスをバックにしたサウンドから雪崩れ込むようにイントロからは細かいメインのシーケンスフレーズと強烈なエフェクトで処理されたサンプリングブラススタッブによる合いの手が鋭く切り込んできます。Bメロからは手弾きによるシンセブラスを入れてくると、サビでも裏メロとしてシンセブラスを継続していくナチュラルなサビまでの流れが秀逸です。そして、圧巻なのは余りにストレートな表現で赤面モノであるCメロからの、eyelushお馴染みの豪快なシンセサイザーソロです。見事な音程の揺れが感じられる音色で気持ちよくプレイされる盛り上がりどころのシンセリードは、まさにeyelushサウンドのハイライトであり醍醐味と言えるでしょう。緻密な音作りによるきめ細かいサウンドデザイン、情感たっぷりに歌い上げるよく伸びるボーカルスタイル、見せ場をしっかり心得たソロプレイ、どれをとってもエレクトロポップとして完璧と言ってよいほどの完成度に達した名曲と言えると思います。

結局eyelushの作品リリースは2000年の「apple minds」以降は途絶えてしまいましたが、その後彼らはそれぞれ裏方への道を歩んでいきます。金髪にアンテナという奇抜なスタイルで頑張っていた大竹正和はディレクター業に転身し、Think Sync Integral系の有限会社クリークでELEKTELのアルバムや、「烈車戦隊トッキュウジャー」の主題歌を担当した俳優・伊勢大貴のアルバム「BE A HERO」のディレクションを手掛けるなど経験を積み、現在は株式会社ラッシュの代表・大竹マサカズとして独立、レコーディングスタジオLUXURIANT STUDIOを運営するかたわら、アニメソングや声優ソングを中心にディレクターとして活躍中です。一方秋葉伸実は渋谷にカフェバー・Jam Jam Drag on the Marketを経営しながら(現在は閉店)、数々のアーティストのサポートとして姿を見せていましたが、2018年にSoundCloudにソロアーティスト伸実-makoto-として新曲「歩こう -Don't Stop to Walk-」をUPしています。傾向としてはキャッチー性に寄った「apple minds」をさらにポップに進化させたサウンドですが、あの曲のあるボーカルとしれっとシンセソロを入れてくるセンスは健在です。再びド派手なシンセポップを披露してくれることを期待したいです。

【聴きどころその1】

実はこの聴き手を選ぶボーカルスタイルがオリジナリティを獲得するのに大きく貢献しています。80'sシンセポップを意識しながら斜に構えるわけでもなく無機質になるわけでもない、ヴィジュアル系バンドブームを通過したからこその粘っこいよく伸びるハイに抜けるような生々しいボーカル・・これはまさしく90年代だからこそ為し得た同時代性を感じさせるシンセポップ、彼らはニュー・テクノティック・ポップと呼んでいましたが、言い得て妙のネーミングであったと思います。

【聴きどころその2】

eyelushはほぼ全曲においてシンセソロを用意しておりますが、ほとんどがVCOによる音程の不安定さを逆に利用して、音の揺れを個性として料理したソロプレイに仕上げられています。この楽曲のPVではPolysixでソロを弾いていますが、実際は恐らくMono/Polyによるリードサウンドで、丸い輪郭ながら鋭く立ち上がりの良い音色で前半を堪能した後、後半ではガチャガチャとした早弾きを入れてからのフライングアタックで締める完璧なフレージング。しかもそれらを補正するための電子ノイズ的なフレーズを影に添わせている手の混みようで、彼らのシンセサイザーマニアとしての矜持を開けっ広げにしているかのようです。

4位:「DEAR FUTURE」 成田忍(URBAN DANCE)

(2011:平成23年)

(COALTER OF THE DEEPERSシングル「DEAR FUTURE」c/w収録)

作詞:岩里祐穂 作曲:NARASAKI 編曲:成田忍

vocals・guitars・programming:成田忍

chorus:川喜多美子

上方フュージョンムーブメントの一味であった元アイン・ソフの服部ませい率いるフュージョンバンド・99.99(フォー・ナイン)のメンバーとしてキャリアを開始した京都出身ギタリストの成田忍とベーシスト兼バイオリニストの横川理彦は、1982年に「99.99」(「Spam Rhapsody」では既に彼ならではのエフェクティブなギタープレイを披露)、1983年に「More of 99.99」(「Ginza De Aimasho Darlin'」では"floating guitar"を担当するなど当時からエフェクティブなギターを得意としていたことがわかります)をリリースしますが99.99としての活動はここまで、専らニューウェーブに傾倒していた成田と横川は、飢餓同盟〜DADAとプログレ道を歩んできた小西健司に、トータルディレクションとしてイベンターの中垣和也を加えて4-Dを結成、ソノシート配布やライブを中心に活動を展開、「After Dinner Party」「H-FUNK II」「Kiss a Day Goodbye」「Life Plan」「F-1」と1年余りの間に次々と音源を発表していきます(このあたりの音源は2005年リリースのベストアルバム「Die Rekonstruktion」を参照)。この1983年から1986年頃までの成田忍のポストニューウェーバーとしての活躍は鬼気迫るものがあり、1984年には横川とドラマーの松本浩一をコアメンバーとしたソロユニットSHINOBUを始動、ソノシート「Ceramic Love」(カップリングは「Earth」)をリリース、共同アレンジャーのKen Asamaは横川と小西、そして元INU・当時はAfter Dinnerのギタリストであった北田昌宏の変名ユニットなのでほとんど4-Dなわけですが、成田お得意のテープループマジックや前衛的なエレクトロニクスなのにニューウェーブでポップなSHONOBUのサウンド手法は、サウンドデザイナー小久保隆のプログラミングも冴え渡った五十嵐久勝の名盤アルバム「PUZZLE」にて開花し、ほどなくメジャー進出を確定させた成田は松本と既にP-MODELの加入が決まっていた横川の代わりに小山謙吾を加えて、SHINOBUをURBAN DANCEに改名して上京、細野晴臣主宰のNon Standardレーベルから高橋幸宏プロデュースという破格の待遇で、1985年に1stアルバム「URBAN DANCE」、翌1986年にはミニアルバム「CERAMIC DANCER」、そしてほぼソロユニットと化した2ndアルバム「2 1/2(TWO HALF)」を最後にURBAN DANCEは音源リリースが長く途絶えることになります。4-D結成からURBAN DANCE解散まで実に4年余り、いかに濃厚な活動期間であったかが理解できることと思います(なお、4-Dは1985年のミニアルバム「A Style Of Building」で一旦解散します)。

レコード会社との契約が終了したURBAN DANCEは沖山優司と寺谷誠一をメンバーに迎えしばらくライブ活動を続けますが1988年には活動を休止、成田は遊佐未森のデビューアルバム「瞳水晶」を皮切りに鈴木トオル「砂漠の熱帯魚」やD'ERLANGERのメジャーデビュー作「BASILISK」等を手掛けるなどサウンドプロデューサー業に進出するとともに、土屋昌巳や布袋寅泰のライブにギタリストとして参加するなどプレイヤーとしても多忙な日々を送りますが、一方成田自身も横川理彦のアルバム「TWO FO US」収録の「雲の影」に参加したり、URBAN DANCEの遺伝子を継ぐソロユニットUD-ZEROとして、SOFT BALLETも参加したアルファレコードのエレクトリック系バンドのオムニバス「ALTERNATIVE ELECTRONICS -FUTURHYTHM 1992-」にインストゥルメンタル「TOCCATA #9 」、URBAN DANCEをデジロック化したような久しぶりの歌モノ「ASTRONAUT」を提供、成田の歌モノロックに対するポップセンスが健在であることを証明します。1994年には自身が主宰するインディーズレーベル・SLAPP HAPPY RECORDSより成田忍ソロ名義で「GERMINATION」「Wish in blue」の2枚のアルバムを同時リリースしますが、その後はPierrotのデビューアルバム「FINALE」のプロデュースを担当するなどプロデューサー業が多忙となりしばらくアーティスト活動は沈黙します。しかし2007年に妻の川喜多美子のバンドであったD-DAYを夫婦ユニットとして復活させアルバム「Heavenly Blue」をリリースすると再びアーティスト活動を活発化、2006年から小西健司と横川理彦とまさかの復活を遂げていた4-D mode1が、2008年に「Rekonnekted」(ジャケットが六角形)、2010年に「Denkmal」(ジャケットが平行四辺形)、2012年に「In -胤-」(ジャケットが台形)と5年間で3枚のアルバムをリリースするなど、エレクトロシーンの再び確かな足跡を残すことになります。

このようにアーティストとしての成田忍が温まってきた2011年に放映されたTVアニメ「輪るピングドラム」エンディング主題歌にNARASAKI率いるCOALTAR OF THE DEEPERSが「DEAR FUTURE」を提供しますが、エレクトロシューゲイザーな気怠さが魅力のこの楽曲をシングルリリースさせる際に、NARASAKIは他のアーティストのカバーやremixを6曲もカップリングさせる戦略を見せます。渋谷健一郎や牛尾憲輔(agraph)によるremixとRingo Deathstarr、SECRET SHINE、堀江由衣が歌ったWATCHMANのリメイクと共に、成田は他のカップリング曲が霞むほどの原曲を遥かに凌ぐ鮮やかなリメイクで度肝を抜くことになります。それが今回の平成ベストソング第4位に輝いた「DEAR FUTURE」by Shonobu Narita (URBAN DANCE)です。まずお気づきとは思いますが成田忍に続き括弧内でクレジットされているのが「URBAN DANCE」です。UD-ZEROではなくURBAN DANCEと名乗っているということで、当時は遂にURBAN DANCE再始動か!?と色めき立ったものですが、結果として仕上がったこのリメイクはそのサウンドメイクや歌唱スタイルがURBAN DANCEと名乗るのにふさわしいテイストでした。追加されたギターリフや語尾に吐息が漏れる艶かしい声質の歌唱、Bメロに重ねられたコーラスが実に秀逸です。そして何よりも圧倒されるのが間奏に追加された狂気のギターソロ。早弾きとかテクニカルとかそういうレベルではなく、これまでもエフェクティブでフリーダムなギターをプレイしてきた成田忍の真骨頂ともいうべき豪快で奇抜なフレージングは、平沢進と並び立つほどのニューウェーブギターの金字塔と言える名演奏であると思います。このリメイクなのに俺色に染めてしまう魔力をまだ成田忍が備えていたということ、その魔力を引き出したのはこの「URBAN DANCE」という称号であることを再確認させられた「DEAR FUTURE」は非常に重要な楽曲であると言えるでしょう。そしてこの楽曲に手応えを感じたためか、成田忍は2015年にはUD-ZERO名義でのソロ活動再開と共にURBAN DANCEを遂に復活、コンプリートコレクションアルバム「UD CHRONICLE」をリリースすると、2016年には完全復活、過去楽曲の現代風リメイク+豪華アーティストの鳥ニューと作品の2枚組という斬新な形態のアルバム「U-DNA」をリリースし、その先進的なサウンドセンスと誰もを魅了する歌唱で、還暦を迎えた現在もなお第一線で活躍しています(2020年には横川とのユニットBlan(でアルバム「BLEU & VERT」をリリースしています)。

【聴きどころその1】

COALTAR OF THE DEEPERSの原曲も決して悪くはないのです。あの気怠いメロディが成田忍のキャラクターにマッチしていたことも否めません。しかしながら、ギターのフレージングや音響面でのスパイス、そして奇抜な譜割りを可能にする経験に裏打ちされた演奏力、そしてかつて「テクノ安全地帯」(と筆者が勝手に命名していた)と称されたURBAN DANCE時代を蘇らせる歌唱を浴びてしまうと、どうしても原曲が霞んでしまうのは仕方ないのかもしれません。逆にこの楽曲のリメイク陣に成田忍を選んだNARASAKIの慧眼を褒めるべきでしょう。

【聴きどころその2】

何度でも申し上げるようですが、やはり間奏からの展開が実に素晴らしいし何度でも聴いて飽きることはありません。濁ったギターリフにかけられるスペースエコーによるダブ効果や、独り暮らしの家に突然酔っ払いが乱入してくるような何をしでかすかわからないアヴァンギャルドの極致なギターソロには、どうあがいても勝てる気がしません(何と戦っているのかは不明)。もうすっかり落ち着いても良さそうな年齢なのにまだまだ突き抜けた感覚を持ち合わせていることに、尊敬の念を禁じ得ないアーティストの1人です。

3位:「TRUTH」 GRASS VALLEY

(1989:平成元年)

(シングル「TRUTH」収録)

作詞:出口雅之 作曲:本田恭之 編曲:GRASS VALLEY

vocal:出口雅之

keyboards:本田恭之

bass:根本一朗

guitars:西田信哉

drums:上領亘

バンドマンの聖地とも言われる群馬県出身のボーカリスト・出口雅之が、埼玉県で結成したバンド・NORMALで、East West '84に参加しベストキーボード賞を獲得したコンテスト嵐のキーボーディスト・本田恭之が出会ったのが1984年。どちらもUKニューウェーブ&テクノポップ趣味であったことから意気投合した彼らは共同で音楽制作を開始、1985年にはそこにフュージョンバンドを経験した後CBSソニーのオーディションで目をかけられた上領亘と、NORMALのベーシストであった本田と同郷の根本一朗が加わり、GRASS BALLET(グラス・バレエ)が結成されライブ活動を開始します。当時から特徴的な出口の歌唱ときらびやかでシャープなシンセフレーズ、そして根本&上領のジャストでバキバキのリズム隊のクオリティは高く、エレクトロポップバンド全盛の時代にあってもルックスだけでなくサウンド面での質で勝負する土台は出来上がっていました。1986年には本田・根本と同じくNORMALのメンバーであったギタリスト・西田信哉が加入し、精力的なライブ活動と共にいよいよメジャーデビューへの期待が高まってくると、同年秋からレコーディングを開始、そして1987年2月に遂にシングル「FREEZIN'」でデビューを果たした頃にはバンド名がGRASS BALLETからGRASS VALLEY(グラス・バレー)に変わっていました。同年4月に1stミニアルバム「GRASS VALLEY」をリリース、当時のロック界では斬新かつクール&エレガントなサウンドを奏でる本田恭之のシンセサイザーデザインと、工場特注の長方形パッドを装備したオリジナルドラムセットで威嚇する上領亘のノングルーヴドラムがサウンドの核となり聴き手を唸らせると、同年秋の2ndミニアルバム「MOON VOICE」は、シングルカットされた「MOON VOICE」や「砂上の夢」等のダークエレクトロポップとしての孤高のサウンドメイキングが頂点を極めつつある名盤に仕上がり、メジャーデビュー1年目にして既にポストニューウェーブ系イケメン個性派バンドとしての立ち位置を確立することになります。

しかしサウンドクオリティは抜群ながら一般的なファン層を獲得していくためにはさらなる突き抜けたポップ性を楽曲に練り込まなくてはなりません。そこで、1988年の3rdアルバム「STYLE」ではこれまでのダークで幻想的な世界観から脱却して、シングルカットされたタイトルチューンの「STYLE」や「赤い群衆」のような上領作曲のよりわかりやすさを求めた楽曲や、「夕凪」や「星の棲む川」といった本田作曲のミディアムテンポの楽曲でも引っ掛かりのあるメロディラインを意識して仕上げられており、格段にポップ性は増し目論み通りバンドのイメージが変化、新たなファン層を得ることでライブの動員も増加してバンドは全盛期に差し掛かる予感が漂っていくと、同年秋にはGRASS VALLEYのが曲の美しさが凝縮されたシングル「MY LOVER」がリリース、一発録り風景のPVが話題となったり(本田の音色切り替えのタイミングの流れが素晴らしい)、現存するTV音楽番組「ミュージックステーション」への出演も果たし、その人気は全国区のものとなっていくわけです(ここまでは昭和の話です。申し訳ありません・・・)。

さて、いよいよ時代は平成に移り1989年、初のホール公演も即日ソールドアウトし人気も絶頂期にあったGRASS VALLEYは、4thアルバムのレコーディングに入ると、同年初夏にアルバムが完成、「LOGOS〜行〜」がリリースとなります。ライブの成功体験がそのまま作風の変化に影響したと思われる、よりビートの効いたロック路線を推し進めた本作ですが、本作のためのメンバーが30曲も持ち寄った中で選ばれた先行シングルが、今回の平成ベストソングで第3位に選出いたしましたあの「MY LOVER」をも凌駕する大名曲「TRUTH」です。この楽曲はバンドにおけるシンセサイザープレイのお手本のような楽曲です。とにかくシンセサイザーパートの組み立て方の美しさが尋常ではありません。本田サウンドの象徴ともいえる涼やかで繊細なシンセパッドやRolandのエレピ音源モジュールMKS-20を加工した幻想的なピアノ音色、そしてブラス系やソロで大活躍するRoland Jupiter-6のイマジネーションを増幅させる輪郭の鮮やかな音色の数々・・・それらが緻密な計算のもとそれぞれの役割を全うしながらあるべき場面で最適な仕事をこなしていくかのように効果的なサウンドを奏でていく、そしてそれらを操る本田の音色切り替えのおけるスイッチングの妙技も含めたパフォーマンスは常にシンセサイザーの可能性を見据えたもので、しかもそのシンセサイザーの魅力を最大限に活かすために組み立てられたと思われる美しいメロディラインが構築されているものですから、まさに至高の仕上がりとなっています。そしてその強烈なシンセサウンドデザインを支えるのが、ギターとベース、そしてドラムの絶妙な絡み合いによるリズム構築です。根本のやり過ぎともいえるスラップに西田のカッティングが加わり、上領が跳ねているのにジャストなドラミングでまとめ上げる究極のリズム隊は、彼らの豊富なライブ活動において培われてきた演奏力の究極形態のようなもの。これに出口の美意識全開のヴィジュアルとクセのあるボーカルが加わることで。この楽曲はGRASS VALLEYが目指してきたサウンド&メロディの1つの頂点となった名曲と言えるでしょう。

しかし頂点を極めるとその後の展開は難しく、「LOGOS〜行〜」で顕著になったロック化はガチガチのコンセプトで固められた1990年の5thアルバム「瓦礫の街〜SEEK FOR LOVE」でさらに推し進められ、サウンドデザインの全権を担いながら売れ線との狭間で揺れる本田と、初期の頃の理想のニューウェーブサウンドへの回帰へ追い求めた上領とのサウンドの主導権争いによる音楽的方向性の違いが顕在化し、同年のアルバムリリースツアーを最後に上領は脱退、バンドは迷走状態に突入します。そして4人体制でさらにロック化を推し進めたことで全く別のバンドのように変貌し、クオリティは相変わらず高かったもののバンドの個性が薄らいでいった稀代のスーパーバンドGRASS VALLEYは、1991年のマキシシングル「ハッピネス」、6thアルバム「at GRASS VALLEY」を残して1992年夏に解散に至ることになるのです。

【聴きどころその1】

「TRUTH」といえばシンセサイザーソロ!このソロプレイは日本の音楽史上に残ると言っても過言ではない名フレーズであると確信しています。決して派手ではなくテクニックをひけらかすこともなく、プレイとしてはいたってシンプルなのですが、エフェクティブに増幅された音処理によるメロディラインの美しさ、Jupiter-6の繊細な音質をカバーするパッドのフォローのタイミング、崩れ落ちるように駆け下りていくロマンティックな旋律・・・楽曲全体の美意識も考慮しながら最後のサビに向けて盛り上げる全てにおいて完璧なソロであると思います。

【聴きどころその2】

GRASS VALLEYの本田サウンド以外の魅力の1つに上領&根本の強力なリズム隊がありますが、前身のGRASS BALLET時代からのバッキバキという表現が相応しい名コンビである2人が繰り出す独特のリズム感覚は、このバンドの大きな武器となっていました。そしてこの楽曲では西田のギターまでリズム構築に加わることで魅惑のトライアングルが形成されています。西田はカッティングやリズムギターをプレイさせると無類のセンスを発揮する珍しいタイプのギタリストでしたので、「TRUTH」では彼の魅力も十分に発揮されていると言えるでしょう。

2位:「SPEED TUBE」 P-MODEL

(1992:平成4年)

(アルバム「P-MODEL」収録)

作詞・作曲・編曲:平沢進

vocal・guitar・programming:平沢進

synthesizer:秋山勝彦

synthesizers・programming:ことぶき光

drums:藤井ヤスチカ

1979年のデビュー以来プラスチックスやヒカシューと共にテクノポップ御三家として一括りにされていたP-MODELでしたが、実際のところ効果的にリズムボックスやシンセサイザーは使われていたものの、基本的には生演奏主体の肉感的な印象のサウンドで、強いて言えばニューウェーブ、姿勢としてはパンキッシュな部類に入るバンドであったと思います。それは他の御三家も同様で、YMOのようなサウンドにおいて徹頭徹尾シンセサイザーの割合を多くしていたグループとは傾向が異なっていたため、テクノポップ御三家と称されていたもののテクノポップではなかったというのが筆者の印象です(当時完全にテクノポップと言えたのはKRAFTWERKくらいものでしょう)。さて、P-MODELは1988年に一旦活動を凍結し、リーダーの平沢進はソロ活動へと移行します。凍結前のP-MODELはMIDIギターやサンプラーといったテクノロジー機材を使用してはいたものの、独自に再構築した重厚なポストニューウェーブサウンドで孤高の地位を築きつつありましたが、平沢ソロワークスの皮切りとなる1989年の1stアルバム「時空の水」ではその反動もあって、アンデス民謡からの影響やアコースティックギターの弾き語りといったオーガニックな生演奏主体の作風へと舵を切ったように見えました。しかしながら、1990年の2ndアルバム「サイエンスの幽霊」では「夢みる機械」や「テクノの娘」なるタイトルのが曲も収録されるなど、早くも自身の楽曲にテクノロジー色を強める方向性を示すなど、テクノ&ニューウェーブサウンドへの回帰に色気を見せ始めます。余りのテクノへの接近に躊躇したためか1991年の3rdアルバム「Virtual Rabbit」ではやや「時空の水」路線へと歩みを戻しますが、それは恐らく近々解凍されるであろうP-MODELと平沢ソロとの作風を区別化するための方策であったように思われます。かくして1991年9月の日比谷野外音楽堂のライブにおいてP-MODELは3年ぶりに解凍され、新メンバーによる継続的な活動を再開することになるわけです。

解凍P-MODELをスタートさせるために集められたメンバーは、凍結後も平沢の片腕として支えてきた凍結メンバーのことぶき光と、結成時のメンバーで11年ぶりの復帰となった秋山勝彦、そして平沢がデビューアルバムをプロデュースした縁で「Virtual Rabbit」にもコーラスで参加したザ・グルーヴァーズのドラマー・藤井ヤスチカ。しかし凍結時と同じく4ピースバンドといっても、ドラムはエレクトリックドラム、他の2名はシンセサイザーということで、いわゆる通常のバンド形態とは異なる編成でした。加えてゴム製の田口貴朗デザインによる近未来サイバー感覚溢れるゴム製の黒コスチュームを身に纏い、SF的な設定が平沢によって構築されたコンセプチュアルなプロジェクトとして再起動ということで、当然生まれてきたサウンドはフューチャリズムを意識した近未来サイバーテクノポップに生まれ変わっていました。そして1992年には満を持した6年ぶりのアルバム、バンド名を冠した「P-MODEL」をリリースしますが、この作品のスタートなる1曲目でそのショッキングなサウンドの全貌が明らかになります。それが平成ベストソング第2位にランクいたしました、平成時代に生きるテクノポップファンの誰もが衝撃を受けたとおぼしき超名曲「SPEED TUBE」です。あのスタートの高速シーケンスにピュンピュンのザップ音が絡み合ってタイミングがバチッとハマった瞬間のカッコ良さはテクノポップ好きであれば理解していただけると思いますが、そこからの無国籍フレーズなイントロに乗ってくる独特のノイズ、あのAMIGAに「ビーナスの誕生」の絵画の画像ファイルを読み込ませた際に起こるバグノイズの音が実にサイバネティクスで、歌が始まるまでに既にノックダウンさせられます。そしてひとたび歌が始まれば平沢特有の音階の高低差が激しいボーカルが炸裂しますが、このあたりは無機質な歌唱が求められがちなテクノポップスタイルの楽曲にあって、P-MODELの確かな個性となっているものと思われます。さらに途切れることのない疾走感のまま突入する間奏のサイン波ランダムノートで、近未来感は最高潮に達します。電脳空間を駆け抜けていく様子は古き良き時代の思い描いたレトロフューチャーなのか、はたまた当時としてやがてやってくるであろうインターネット全盛時代を予見したものなのかは定かではありませんが、90年代前半当時の踊る道具としてのTECHNOではなく近未来サイバーテクノポップに振り切ったP-MODELのサウンドは、オールドタイプのテクノポップを下敷きにしているのに、なぜか経験したことのない新しいタイプのエレクトリックミュージックに聴こえたのでした。そのようなサウンド面での鋼の世界観を構築するための彼らのライブパフォーマンスも驚くほどコンセプチュアルで、特にKAWAI SPECTRA、Roland U-20、Roland PC-200MK II、Roland SH-09等軽量型シンセサイザーだからこそ設置できることぶき光の要塞のような変則無重力キーボードセッティングは、その奇想天外なアイデアに脱帽せざるを得ないとともに、無限のイマジネーションを与えてくれたのです。

このように衝撃をもって解凍されたP-MODELは平沢進という稀有なアーティストを急速にカリスマ化させていくわけですが、1993年の解凍2作目「Big Body」を最後に改訂という名のメンバーチェンジが行われ、1994年には4-Dの小西健司、CONTROLLED VOLTAGEを脱退した福間創、GRASS VALLEY〜SOFT BALLETといった個性派エレクトロ系グループを渡り歩いた千手観音ドラマー・上領亘を迎えます。前期とは打って変わって重厚なアナログシンセサウンドにテクニカルな生ドラム、そして新兵器MIBURIにパワーグローブでSYSTEM-700で創り出したノイズを発信するという見た目にも派手なパフォーマンスによる、1994年時点の解凍P-MODEL楽曲を改訂メンバーでリアレンジしたライブが個人的には最高であったと思っていますが、実際に新作が発表される頃には平沢のタイショックの煽りを受けて、東南アジア色が強くなり電脳化著しかった平沢ソロとの違いも希薄となっていくのです。

【聴きどころその1】

シーケンスはとにかく細かく動き回りパッドは思いっきり揺らすことで非現実感を装うサウンドメイク。楽曲の構造やリズムパターン自体はシンプルと言える中で、最後まで飽きさせもせず疾走感を保っていられるのは、突き刺さるような電子音と全編プログラミングならではのグリッド感覚、そして歌モノとしてまとめ上げる平沢進のポップセンスによる部分が大きいと思われます。

【聴きどころその2】

当時の平沢進の象徴とも言えるAMIGAのDTMソフト・Bars & Pipesによる独特のプログラミングと、画像ファイルを読み込ませたことによるバグノイズ、エラーノイズを音楽的に利用するセレンディピティな発想力、そしてそのために手間暇かけたアイデア具現化のための努力。選択ではなく創造がテクノロジーへの感謝と恩恵を受けることができる大切な手法であることを改めて認識させてくれます。当時の平沢進とサウンドのほぼ全権を担っていたと思われることぶき光のセンスと好奇心が詰まったアルバムが「P-MODEL」であり、代表曲「SPEED TUBE」なのです。

1位:「SILENT EYES −遠い約束−」 本田恭之

(1993:平成5年)

(アルバム「ハイスクール・オーラバスター Original Album」収録)

作詞:若木未生 作曲・編曲:本田恭之

vocal・chorus・synthesizers・programming:本田恭之

1991年のアルバム「at GRASS VALLEY」収録の珠玉の大団円バラード「EACH OF LIFE」を残して、1992年夏にGRASS VALLEYを解散させた本田恭之は、1993年からサウンドプロデューサーとして本格的に活動を開始します。しかし本田はGRASS VALLEY時代の数々の名曲をデザインしてきたシンセサイザーワークに対する一定の評価を得ていたため、彼の才能とセンスに惚れ込んだ一部のアーティストから、フリーになるのを待っていたかのように声がかかります。まず最初に本田に唾をつけたのが聖飢魔IIのギタリスト・エース清水です。同じレーベルメイト(Fitzbeat)であり、かねてから本田の才能に一目置いていたエース清水は、自身のソロアルバム「TIME AXIS」の制作にあたって、自身の楽曲を無限の音像で引き立ててくれることのできる相棒を探していたところに、上手くタイミングがハマっったこともあって本田に白羽の矢を立てたのでした。かくして本田が全面的にプロデュースした「TIME AXIS」はエース清水が目指したエレクトロAOR感溢れるロックサウンドに想像以上のクオリティに仕上がり、以降エース清水は本田にこだわり続け、聖飢魔II解散後の2000年には本田を生涯の相棒に指名してface to aceを結成し、現在まで絶大なる信頼を置いて活動を続けていきます(恐らく一生相棒として側に置いておくことになるでしょう)。

そしてもう1人、意外なところから本田恭之の才能に魅せられた人物がいました。ライトノベルの老舗・コバルト文庫の看板作品であった学園ファンタジー小説「ハイスクール・オーラバスター」原作者・若木未生です。1989年の刊行から現在まで継続している壮大な長編小説となってしまった本作はコミカライズやドラマCD等のメディアミックスに積極的に取り組んでいた背景もあり、その一環としてイメージアルバムが制作されることになります。そこで若木ほか制作スタッフが声をかけたのが、FENCE OF DEFENSEの西村麻聡とGRASS VALLEYを解散したばかりの本田恭之でした。そして彼らが楽曲を持ち寄り8曲収録の「ハイスクール・オーラバスター Original Album」が1993年にリリースされます。西村と本田がそれぞれ4曲ずつ担当したいわゆるスプリットアルバム的な構造となっている本作ですが、本田はどちらかというとメインテーマ的、作品の全体像や世界観をイメージさせるような「Prologue-回帰-」「ACT ON THE NIGHTFIELD」といったインストゥルメンタルのほかに、なんと本田自身がシンガーとしてその繊細な歌声を(正式なリリース楽曲として)初めて披露した「SWORD OF LIGHT」、そして今回の平成ベストソング企画、第1位として堂々と選出させていただいた「SILENT EYES −遠い約束−」を提供しています。

本作の最後を締める、映画でいえば壮大なエンディング主題歌の役割を担うべき位置に配された荘厳なエレクトリックバラードであるこの「SILENT EYES −遠い約束−」が星の数ほど存在する平成時代のベストソングの中でトップに君臨する理由、それは何よりもシンセサイザーで時空を超えた壮大な情景を余すことなく完全支配した絵画的なサウンドデザインセンスがずば抜けているからです。これまでいろいろなジャンルの、いろいろなアーティストの、様々なアレンジメントや演奏テクニック、ギミックセンス、個性的な歌詞世界、奇抜なアイデア、それぞれに秀でた楽曲は数多ありましたが、全てがこの楽曲における圧倒的なサウンドデザインに呑み込まれてしまいます。本田恭之(現在は本田海月)楽曲も多数ランクされていますが、それらの名曲の中でも抜きん出た世界観とクオリティを備えています。聴きどころは全てですので最後の解説するといたしますが、ほぼ本田1人の孤独な仕事にもかかわらず、この楽曲を最後まで聴くだけで壮大な物語を読破したような心地よい疲労感すら感じさせるのです。決してプログレッシブロックのような派手な展開を見せるわけでもなく、テンポとしては緩やかなミディアムバラードなのですが、何より抜群にメロディが美しい。いや、美し過ぎるという表現が適当かもしれません。現在ではオリジナリティを追求するあまり、複雑なコードワークやメロディラインで聴き手を唸らせるタイプのコンポーザーやクリエイターも多数存在していますが、本田恭之はそのようなタイプでもありません。あくまでそうあってほしいというメロディやコードワークを最適解で導いてくれる、そしてそれらがどれもがドラマティックに、ロマンティックに展開させることができるからこそ、彼の楽曲に対する(特に相棒のACEを含めた同業者の中での)熱狂的な信奉者が後を絶たないのでしょう。どちらかというとリスナーよりも創作者であるアーティストに評価されることが多い本田ですが、この自身で歌い上げる素晴らしいメロディラインを引き立てるコード展開はもはやファンタジーそのもの。間奏も派手なソロもなくジリジリと世界観を維持することに徹しながら貯めに貯めての最後のJupiter-6によるメインフレーズの登場という見事な展開力は、若木未生が生み出したハイスクール・オーラバスターの世界観をまさに本田サウンドで表現しきった、ハイレベルの仕事であったと思われます。ゆえに以降本田は、最近和バレアリックなディスクガイドでも注目された「ハイスクール・オーラバスターオリジナルアルバム2 "END OF SILENCE"」、主題歌を手掛けたドラマCD「オリジナルアルバム D-X 天冥の剣」、そのドラマCDのサウンドトラック盤でキャラクターソングも豊富な「オリジナルアルバム M-X 16's」、ドラマCD新シリーズ「ハイスクール・オーラバスター Time For Revolution」、そしてアニメ化したOVA「ハイスクール・オーラバスターオリジナルサウンドトラック<光の誕生>」と1990年代末に至る長きにわたってハイスクール・オーラバスターシリーズの音楽を手掛けていくことになり、face to ace結成までの本田恭之仕事の代表作となっていくのです。

【聴きどころその1】

弦をはじくようなシミュレート音色によるリフとくぐもった不穏な空気を纏う地を這うフレーズから一気に目の前の風景が広がるようなイントロフレーズが始まります。そのイントロからプログラムされたドラムが入ってくるのですが、このスネアの音の残響音の長さが実に味わい深く設定されています。8拍目でスネアの後に入るリムショットロール的な音色も良いアクセントですが、それ以上にBメロのコードワークを奏でるパッドサウンドとカウンターとなるシンセフレーズ、サビへ入るブリッジのコーラス、どれもがロマン主義の美意識に満ち溢れています。アウトロのメインフレーズも既存のコードワークに別のメロディを絡ませているものの、全く世界観が崩れない見事なセンス。完璧の一言です。

【聴きどころその2】

本田恭之がこれほどまでにシンガーとしてハマるとは思いませんでした。まるでシティポップを歌う歌手のようなエレガントで繊細な声質で、丹精込めて歌い上げています。リバーブが心地よく効いているからこその涼しげなボーカルですが、この自己完結型サウンドの楽曲にあって、作り手自身が歌うという責任感は非常に大切なことであると思います。メロディやサウンドに対する信念のこもり方がやはり違うのではないでしょうか。編曲者が自ら歌うという行為、裏方が主役に回るという行為は勇気がいることと思いますが、歌の良し悪しは関係なくやはりクリエイターは歌まで歌ってなんぼであると個人的には思っていますので、是非チャレンジしていただくことを望んでいます。

以上、20位から1位でした。結果として本田恭之万歳ということでまとめてしまうという・・。ここまで全10回にわたり皆様楽しんでいただけましたでしょうか?長過ぎて読めないという方がほとんどだとは思いますが、かいつまんで読んでいただければ幸いかと思います。時期を空けて1曲ずつダイジェストで再掲するのも良いかもしれませんが、それはまだ妄想段階にしておくといたしまして、とりあえずはこの企画、ベストアルバムから数えれば全15回にわたりました平成のTECHNOLOGY POPSを締める企画はこれで一巻の終わりとさせていただきます。皆様、改めて読了いただき誠にありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?