[中間管理職の中期/事業計画の進め方]#3 客観的/多面的な分析をする

客観的分析

中期計画/事業計画を作るにあたり、いきなり組織の課題や昨年からのFBから入ってしまう人も多いと思います。もちろん昨年の振り返り等はする必要がありますが、この変化の大きい時代に見えている範囲で考えてしまうのは危険です。

そのために外部環境分析や内部環境分析を通して変化を確認したり、新たなリスクや機会の把握とその打ち手について考えて計画に反映していきます。色んなフレームワークがありますが、ここではPEST分析と3C分析とSWOT分析を取り上げたいと思います。ほかにも5forces分析や4P分析もあり、特にマーケティング系の分析では有効かもしれません。

これらのフレームワークはそのまま使ってもいいですし、自身の事業や業務に合わせて変化させていくことも有効です。

PEST分析

PEST分析はものの本だと事業戦略等に有効ということで書かれていて、課や部のレベルの組織で必要かどうかについてあまり触れられていませんが、私はそういう組織こそ使ってほしいと思っています。

そのPEST分析ですが、客観的に情報を得ることが一番重要だと思います。

・政治(Politics)

・経済(Economy)

・社会(Society)

・技術(Technology)

の4つの頭文字をとってPESTといいます。

初めに書いたように、下位組織の中期/事業計画で必要なのか?と感じる人も多いと思いますが、PEST分析を通して新たな気付きを得る、今見ている目線を一段上げてみてみる、ということに活用してほしいと考えています。

PEST分析は主観的だと偏りが出やすくなる傾向があるので、第3者や、他の部署で作くることが理想なのですが、あまりに事業とかけ離れると逆に分析が発散してしまい、理解が難しいかもしれません。

最近、私が試してよかったのは生成AIの活用です。自分が置かれている事業や環境に合わせてPEST分析をお願いすると結構まともな分析をしてくれます。ここにさらに他にはないのかとかもう少しマクロな視点でとか国内を中心にとかいくつか追加でさらなる分析を引き出してみるのがいいと思います。

出てきたマクロ動向に対して、事業や業務との関連について考えて記載します。その際にはクリティカルシンキングの手法で関連を探ってみるとその過程での気付きを得やすくなります。たどり着いた結果と現実に何かズレを感じたらそこは課題となりえるところになります。

また、生成AIのいう表面的なことを鵜呑みにせずに、そのエビデンスの確認をすることでその分析の本質理解をします。この分析を通して多面的な視点を持てると思います。

3C分析

次は3C分析をしてみましょう。PEST分析が外部環境分析やマクロ分析といわれていますが、3C分析は内部環境やミクロ分析といわれています。

・市場・顧客(Customer)

・競合(Competitor)

・自社(Company)

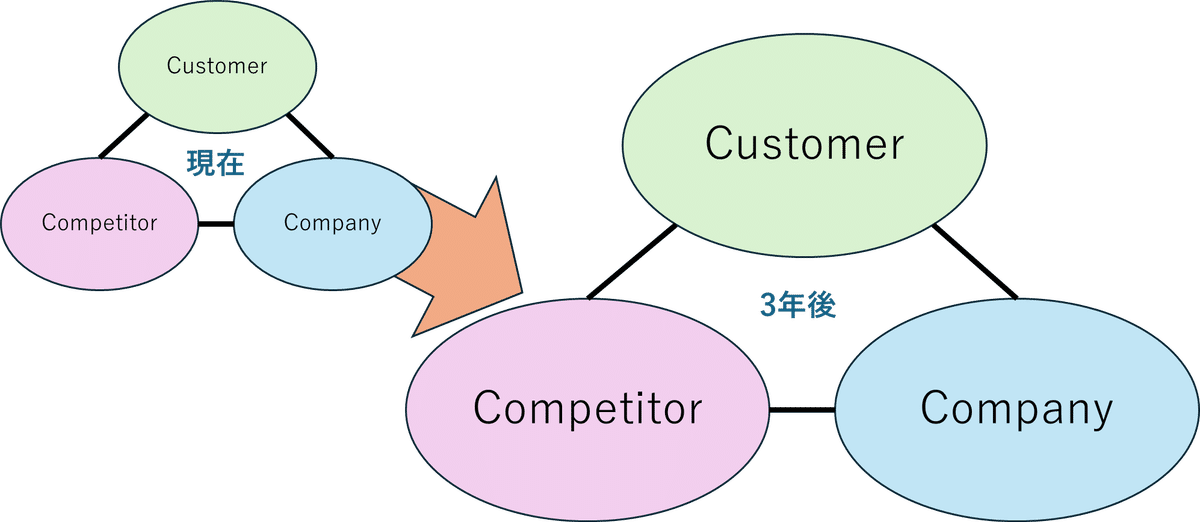

この3つの視点でおかれている環境を見ていくフレームワークです。基本的には現状を分析するのですが、中期計画のような将来を検討する場合にはこの3C分析を発展させて、現状から将来に向けてどう変化するかを考えた3C分析をダイナミック3C分析といって将来を予想して課題出しをしていきます。

また、市場攻略について分析をする場合には3C分析の要素を独立して考えるのでなく、オーバーラップさせて考えるクロス3C分析によってどの市場が目指すべきかを考えるフレームワークになります。クロス3C分析とダイナミック3C分析を組み合わせた分析もあります。

まず、基本的な3C分析のフレームワークです。自分の事業や業務についてCustomer(顧客・市場)の視点、Competitor(競合)の視点、Company(自社/自部署)の視点での強みや弱みを相対的に見た時の差分が課題となります。下の図の通りそれぞれの事象について独立して考えていきます。基本的なものなので様々な事業や/業務について使うことができます。

次にクロス3C分析についてみてみましょう。下の図になるようにそれぞれの円が重なっています。市場を攻略するうえで、自社と競合のポジションを分析/整理するのに役立ちます。

Company(自社)とCustomer(市場/顧客)のみが重なる部分がブルーオーシャンといわれる部分です。

逆にCompetitor(競合)とCustomer(市場/顧客)が重なっている部分は自社の弱みでもありますし、競合が市場を謳歌している部分となります。

3つが重なっている場所が一番の課題となる箇所でここで競合に勝てる戦略を打てるかがポイントになります。

次にダイナミック3C分析について考えます。変化の激しい市場や半導体のサイクルの市場変化がわかっているような市場では現状の3C分析ではミスリードする可能性があります。

中期計画のような3年後、5年後に向けた計画においては3年後、5年後でどういう状態で戦っているのかの把握が重要になります。そういった状況でダイナミック3C分析がマッチする手法になります。

現状の把握をしたうえで、3年後の将来はどう変化するかを分析し、そのギャップに対して課題を考えることになります。

最後はダイナミッククロス3C分析です。クロス3C分析は課題を見つけるところまででしたが、そこに戦略を入れ込む分析手法になります。実際のケースで考えると、例えばマーケットの攻略という視点でダイナミッククロス3C分析で考えると、Customer(市場、顧客)とCompany(自社)の重なりを増やしていくことに加えて、Competitor(競合)を追いやりたいということが考えられます。下の図の二つの矢印をどう実行するかが課題となります。戦略意図が理解しやすいフレームワークといえます。

3C分析はよく使うフレームワークですが、そのまま使うのではなく、目的に応じて使い分けることでより分析を戦略検討につなげやすくなります。

SWOT分析

外部環境分析と内部環境分析が終わるとそこから課題の整理をして、どういった戦略(HOW)にしていくかを考えていきますが、そこでよく使うのがSWOT分析になります。

PEST分析や3C分析を通して得られた結果を、SWOTに分けてまとめていきます。

・Strength(強み)

・Weakness(弱み)

・Oppotunity(機会)

・Threat(脅威)

について今までの分析結果から分類していきます。

フレームワークに当てはめた時に①から④がとるべき戦略分析になります。

この中で一番難しい判断となるのは④になります。

自分たちにとって脅威であり、弱みである部分です。ここの対応の考え方ですが、全方位ではなく、セグメントを絞ってやっていくような状況であれば、あきらめるということを考えていくことになります。

逆に、ここをしっかりやっていくという考えもあると思います。例えばこの④の市場は競合にとっても難しいのであれば、あえて弱みを立て直して取り組むということも考えられます。

次に考えるところは一番重点を置くところになります。色んな考え方がありますが、④の対極の①は絶対に取られてはいけない(ミスしてはいけない)ところになると思います。ここでもし何か抜けがあると事業が致命的になる可能性もあるので、抑えておくべきところです。

残りの二つは何かを補う必要があるという意味では共通していますが、③は自分たちで補うことをコントロールがしやすい(意思を込められる)という意味では戦略や行動につなげやすいといえます。

②については強みを脅威に対して影響を与えられるかがポイントになります。

最近だと驚異の部分に情報や法令の変化のようなものがよく入ります。強みがワールドワイドの展開とかであった場合に、情報が変化することは抑えられませんが、情報網を駆使して、兆候を掴むといったように先んじた情報入手ができれば、優位に打ち手をとることができます。

まとめ

フレームワークを使って外部環境分析や内部環境分析を通して、自分たちの強み弱みを活かして何をしたらいいのかについてまとめていくことができたと思います。ポイントは分析においては客観性というのが重要になります。また、分析の過程をしっかり取り組むことで必ず見えていなかった気付きを得られると思います。気付きを得られるというのが一番のここでの成果だと思います。

#1 はじめに(2024/5/19公開)

#2 存在意義について考えてみる(2024/5/20公開)

#3 客観的/多面的な分析をする(本記事)

#4 STPを考える(2024/6/9公開)

#5 目線をあげる(2024/6/15公開)

#6 重点項目を設定する(2024/6/24公開)

#7 幅で考える(2024/7/1公開)

#8 KPIを設定しよう(2024/7/6公開)

#9 計画と存在意義の一致(2024/7/13公開)