デザインするその前に。コンセプトをつくる6つのステップ!

こんにちは。ぼくはグラフィックをメインとするデザイン事務所の代表をしているいぐち(@toysleft)です。

今回は、ぼくがとても大切にしているコンセプトについて、その重要性と導き方をまとめてみました。

これ、すっごい長いです…。ので、下記のように3つのチャプターに分けます。ちょっとずつ読みすすめてください。

第1章【序論】:コンセプトとはなにか

第2章【概論】:コンセプトをつくる6ステップ

第3章【実践】:実際にコンセプトを考えてみた

1-1:コンセプトはクリエイティブのDNAだ

ぼくたちの広告業界に限らず、いろんなところで「コンセプト」というワードを目にします。このコンセプト、クリエイティブや企画の成否を分ける、決定的な役割を担っているとぼくは考えています。

たとえば生物において、DNAはその存在を決定づけます。諸説ありますが、ヒトとチンパンジーは、99%ものDNAが一致しているそうです。たしかにどちらも、前方にむけられた目があり、器用に2本の腕と手を使い、社会生活を営む生物です。あとバナナを食べる。

それでもやはり、この両者にはとても大きな違いがありますよね。たった1%の違いがヒトとチンパンジーを分けたのです。

そう、コンセプトはクリエイティブにおけるDNA。あらゆる企画やクリエイティブは、(生物においてDNAが設計図と呼ばれるように)コンセプトをもとに作られるべきであり、企画の優劣にかなりの影響を与えます。

で、このコンセプトを導き出すいい方法があるよ、というのが本稿の要点です。

1-2:コンセプトって具体的になによ?

じゃあ「コンセプト」ってなんですかね?ひとによって違ったりしませんか?ちょっとGoogleで検索すると、下記のように出ます。

が…概念…?

いや、まぁ、ここでは2番目の意味で捉えることができそうです。

そう「全体を貫く考え方」です。でもこれだとまだまだ抽象的。もうすこし具体的に掘り下げてみるために、デザイン制作の現場を想定してみます。

1-3:「どう言うか(How to say)」ばかり探してしまう

クライアントから依頼を受け、ポスターをデザインするとき、ついついぼくたちは「どんなデザインにしようかなー」なんて、表現のやり方から探そうとしてしまいます。

サムネイルを描いたり、資料を探したり、ピンタレストを漁ったり。やり方はどうあれ、これは表現、つまり「どう言うか(How to say)」を探しています。

これって、いきなりあてもなくアイデアを探している状態。こんなの広大な砂漠で、ヒントなしで油田探しているようなものじゃないですか?

1-4:コンセプトとは「What to say(なにを言うか)」

そもそも「どう言うか」は、伝えようとしているメッセージによって変わります。つまり「どう言うか(How to say)」よりも先に「なにを言うか(What to say)」があるべきです。

たとえば手紙を送るにしても、その内容は「愛を伝えるもの」「感謝を伝えるもの」「借金の返済を迫るもの」などたくさんあるはず。そのそれぞれにいちばんぴったりな封筒や便箋、文体って変わってくると思うのです。

この「What to say」こそ、コンセプトです。

先の例でいくと、クライアントからポスターを依頼された場合、

そのポスターで達成したい目的。それを達成するためのキーワード

こそが、「What to say」つまりコンセプトです。

1章まとめ

ついついぼくたちデザイナーは、表現(How to say)を探そうとしてしまうが、先に定めるべきは、コンセプト(What to say)である。

2-0:でもすぐに「なにを言うか」は導き出せない

「オッケー!ほんじゃそのWhatってやらを考えてみればいいのね?」と、いきなり考え出してもいい結果を生みません。

また「今回のポスターではこれを打ち出したいです」というクライアントの要望そのままをコンセプトにするのもいただけません。

コンセプトは段階的な戦略思考の結晶として生まれるものです。

でもそれってどうやるの?って話ですよね。ここからが本題。ここではぼくがコンセプトを導き出す際に使っているステップが役に立ちます。

それは下記の順番で思考すること。6つのステップで構成されています。

1/目的

2/商材(および市場・競合)

3/ターゲット(およびインサイト)

4/課題

5/方向性

6/コンセプト

それでは、項目をひとつずつ、ぼくのとてもすごくじょうずな挿絵とともに説明していきます。

2-1:目的

「目的」は企業活動である以上、究極のところ、利益の追求になります。そのままだとさすがに解像度が低すぎるので、そこは外さないようにしながら、「この企画によって目指すべき未来像」を探しましょう。

ちなみに目的が、「ポスターをつくる」「カタログリニューアル」などの手段にならないように。

good:問い合わせの増加

bad:ポスターの作成

そしてこの先の思考で迷ったときは、いつでも「そもそも目的ってなんだっけ?」って唱えてください。これは魔法の言葉。心をフラットに、目的に戻って再整理しましょう。

2-2:商材(および市場・競合)

当然ながらこれはクライアントによって様々です。消費財(飲料や洗剤など)の場合もあれば、無形のサービスの場合もありますし、店舗自体の場合もあります。

意識しないと、「今回の広告すべき商材は飲料だね」「ちょっと甘さ控えめだね」程度で終わらせてしまいがち。ここは「商材はつまりなにか?」をしっかり考えるためのステップです。なんども繰り返すのです。「これって何?」と。

たとえば飲料で考えてみましょう。

・喉を潤す

・嗜好品

・休憩

・気分転換

・ダイエット

・食事代わり

などなど

ひとくちに飲料といっても多くの種類があることがわかります。

さらに長所や短所、商材がもたらす価値など、具体的にも抽象的にも、しっかり商材と向き合いましょう。

加えて、やや複雑になりますが、市場や競合も含めて相対化し「どんな状況か?」も合わせて考えると、よりその商材が浮かび上がってきます。

たとえばポカリスエットとアクエリアス。同じスポーツドリンクにカテゴライズされる。この2つにどんな違いがあるか?

ポカリスエットはより生活に密着した「水」の上位互換を目指している。対してアクエリアスはよりスポーツ時アクティブ時の使用をイメージさせる。

あえて競合同士を比べることで見えてくるものがありますよね。

2-3:ターゲット(およびインサイト)

ターゲットは、商材(や市場)と目的の掛け合わせから導き出されるものです。先にWhatやHowがあり、それが届きそうな人をターゲットする、なんてことがないようにすべきです。

ここでは決められたターゲットを記入し埋めるのではなく、ターゲットを探し出す思考を行う枠です。先に定めた【1/目的】を達成するために、どのようなターゲットがふさわしいか、そのターゲットが動き出しそうなところまで突き詰めましょう。

たとえば…

30代既婚女性 港区在住 子どもなし 共働き タワーマンション在住

このターゲティングだけだと、かなり高所得で派手な暮らしをイメージしてしまいますよね。でも同じ肩書でも、まったく違うライフスタイルの女性が存在します。

タワーマンション購入に関しては夫が率先していて、本人はあまりこだわりはなかった。むしろほんとうは郊外で暮らしたかったが仕事などの都合で都心を離れることは現実的でなく、夫の提案に従いタワーマンションで暮らしている。とくに不満はなく、住んでみると便利だなぁと感じている。

週末は、自宅で趣味の手芸をしたり、読書したりすることが楽しい。けっして人付き合いは嫌いではないが、そこまで積極的ではない。ただショッピングは好きで、洋服はもちろん、ちいさな雑貨店などを巡ることが趣味。

このように具体的にイメージしていくことで、ターゲットが頭の中で歩き出します。自然とターゲットが行きそうな店、買いそうな商品が浮かんできませんか?ここで具体的にイメージできていれば、施策を大きく外すことはなくなってきます。

この想像力を高めるためにターゲットの解像度をぐいぐいと上げて、ペルソナを設定するのです。

ここでその高解像度のターゲットがなにを考えているか、ターゲットの本音(インサイト)を見つけ出せるとかなり企画は前に進みます。

2-4:課題

課題。その語感からネガティブな状態をイメージしがちですが、あくまで「これを超えれば目的を達成できるというハードル」を指します。

【ターゲットへの商材の認知を増やすこと】が課題の場合もあれば、【商材の使用感を想像させること】の場合も、【ターゲットが気づいていないニーズの掘り起こし】が課題の場合もあります。

ここがいわゆる課題設定力と言われる部分で、それは商材の特性、市場や競合状況、ターゲットなどの要素を複合的に考えて、一旦まとめる力だと思っています。

ただし、ぼくたちが対応できること、それはデザインなどコミュニケーションの領域です。なので課題として

価格が高い

人口が少ない

建物が古い

といったコミュニケーションで解決できそうにないことを課題とすることは無意味です。

もちろん、前提として課題点や弱みは共有すべきですが、コンセプトを導くための課題としては不相応です。

「これを超えたら目的に近づける」とだれもが理解できるところまで分解しましょう。さぁ、超えるべきハードルが決まれば、コンセプトまではもうすこし!

2-5:方向性

コンセプトを作ること、考えることは非常にクリエイティブでアイデアが必要です。

じつは、(質を無視すれば)アイデアは無限に探し出すことができます。あまりに多いがゆえに、その探す方向を定めなければ芯を突くアイデアは見つけ出せません。

事前に定めた「2/商材」「3/ターゲット」を踏まえ、この方向で解決したらいいんじゃない?という方向づけだと考えましょう。

たとえば、食器用洗剤を例に挙げてみます。

課題:他ブランドからのスイッチ推進

こうした時、自身の商材の特性はもちろん、競合やターゲットによって課題解決の方向性は変わるはずです。

方向性1/比較させ優位性を伝える=より油汚れにつよい!

方向性2/新しい価値を訴える=サステナブルなのにしっかり落ちる!

上記は極端な例ではありますが、この解決の方向を定めることで、よりつよく、確かなコンセプトにつながっていきます。

2-6:コンセプト

ここまで考えてようやくたどり着けるのがコンセプトです。輝きがすごい!

これまでを総括して考えること。それは繰り返しになりますが「なにを言うか(What to say)」です。

「なにを言えば課題がクリアされ、ターゲットが、ぼくたちが定めた目的を達成するような行動をしてくれるか」ということ。

1〜5までに思考してきたことをなんども反芻し、いったりきたり、寝かしたりして、そうやってようやくコンセプトにたどりつけるのです。

2章まとめ

1:目的/企画のスタートであり、ゴール。迷ったらここに戻る。手段と目的を取り違えないように注意!

2:商材/コミュニケーションしたい商材が何かを本質的に捉える。「これって何?」を繰り返す。競合や市場を併せて考えると立体的になる。

3:ターゲット/とにかく解像度を高める。頭の中で、そのターゲットが動き出す、生活するところまで考える。そしてそのインサイトを見つける。

4:課題/目的にたどりつくための解決すべき課題を探す。コミュニケーションで解決できることに絞る。だれもがイメージできるまで解像度高める。

5:方向性/コンセプトを探す場所を決める。商材を分析して言えること。ターゲットに刺さること。複合的に考える。

6:コンセプト/これまでの思考をひとつのワードに落とし込む。なんと言えばターゲットは動き、課題を超え、目的を達成できるか。

3-0:さぁ実際に考えてみよう

ここからはこれまで説明したフレームワークと、架空の案件を使いながら、具体的に考えていきます。ぼくの思考の垂れ流しです。

クライアントからのオーダーは

「コロナ禍に苦しむ、都心の商業施設内にある飲食店舗の振興施策」

とします。

ちなみに本企画は、緊急事態宣言による営業自粛(営業時間〜20時まで)は、考慮してないです。

3-6:最初にネタバレ/コンセプト

まず最初に、導き出したコンセプトをお見せします。どうやってこの結論にたどり着いたのかをたどっていきます。プレゼンテーションを通して、このコンセプトに納得感があるか、考えてみてください。(ドキドキ)

ーーーーー

さてはじめましょう!

3-1:目的は集客である

コロナ禍で明らかに客足が遠のいてます。飲食店は【客数(席数)×客単価×回転数】あたりが売上のロジックになると思います。

テイクアウトはすでにやっているとして、この3つの変数でなんとかなりそうなものは【客数】、つまり集客です。本施策の目的=集客と定めることにします。

ここでは、クライアントから与えられた目的が本当に「目的」なのかどうかを見定めることも忘れずに!

3-2(1):平日ディナータイムだいじ。飲食店には2つの価値がある。

「都心にある商業施設の飲食店」が今回の商材です。その詳細をイメージしていきます。

都心にあることから、土日のお買い物のお客さんはもちろんですが、平日に近隣でお仕事をしている方々もかなり利用されており、ここの集客がかなり落ち込んでいそうです。

いま平日に集客できていない場面として下記が挙げられます。

1.接待

2.会食

3.少人数での夕食利用

4.ひとりでの夕食利用

1と2に関しては、社会的に機会が損なわれていますし、積極的な需要喚起はモラルとしてNG。そうなるとと後半の3と4に可能性があります。

3は、わかりやすく言えば仕事の後のちょっと1杯ってやつです。4は、そのまま。食事をする場所としての利用ですね。こうやって分析することで

「食事をする場所としての価値と、コミュニケーションを行う場として価値の2つがある」ということがわかってきますね。

3-2(2):競合は、ひとりで食べる家ごはん

商材をより分析するために競合を考えてみます。いわゆる商業施設内の飲食店の稼ぎ時は、下記とされています。

・12時〜14時のランチタイム

・17時〜のディナータイム

平日ランチタイムは、テイクアウトへの注力で多少のカバーはできそうであるものの、平日ディナータイムが特に厳しそう…

平日の食事は、お弁当や帰宅後の食事などに機会を奪われていると予測できます。

つまり、競合を考えるとすると、上述したお弁当やテイクアウト、自炊、コンビニ、惣菜など、自宅で1人で摂る食事となりそうだとわかってきます。

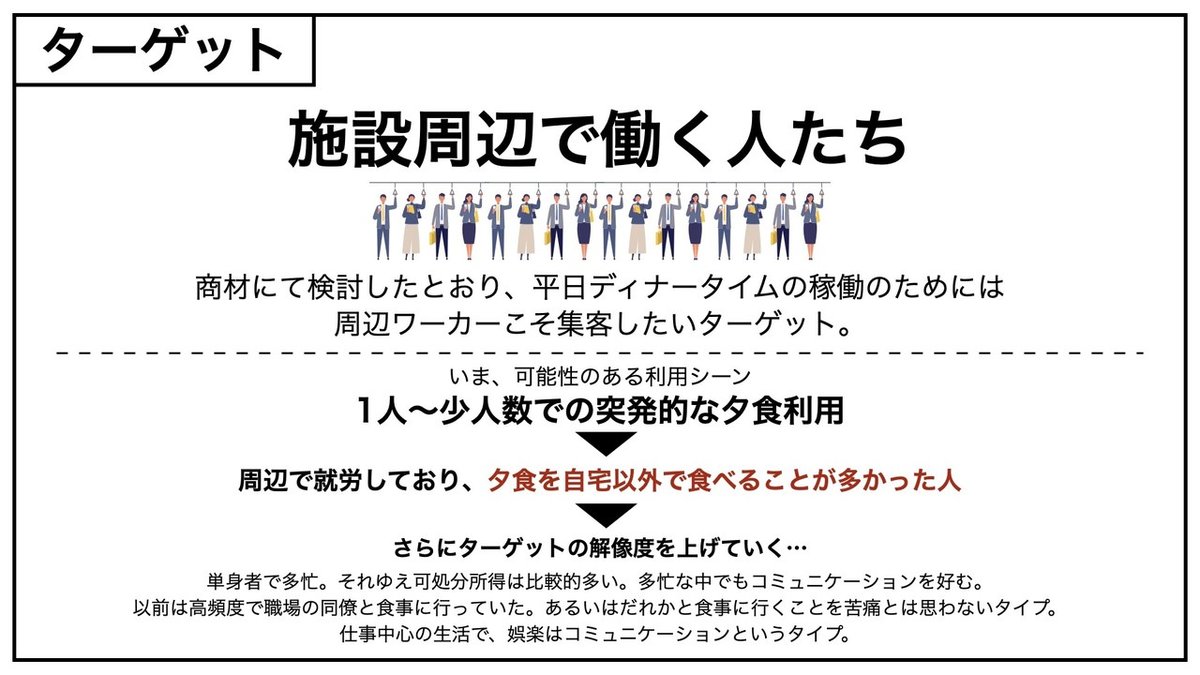

3-3(1):ターゲットは周辺のワーカーであり…

分析からわかるように、キーポイントとなるのは平日のディナータイム。平日夜に利用できる人イコール施設周辺で働く人が自動的にターゲットとなります。

これはターゲットというより商圏の話になるので、さらに解像度を上げていきます。そもそもいま可能性があるのは、接待や会食ではなく、1人〜少人数での突発的な夕食利用であり、自宅以外で夕食をとる習慣がある人ということになります。ここからペルソナを考えていきます。

単身者かつ多忙。32歳。可処分所得は多い。

毎日仕事中心の生活を送っており、自宅は帰って寝るだけ。

趣味は食事やお酒、コミュニケーション。飲み会の幹事などをよくこなす。

普段から外食が中心だが、ひとりでの食事より仲間との食事を好み、よく同僚や後輩を誘い食事に行っていた。

3-3(2):インサイト「なんとか行きたい」

このようなタイプの人が、じゃあ実際にどのような夕食をとっているかをイメージします。

終業し、帰路につく。普段なら同僚に声をかけ、「ちょっとご飯いかない?」なんて誘ったり、いつもの仲間との予定を入れていたはず。

けれどコロナ禍のいま、声をかけることもはばかれる。そう、悶々とした気持ちを抱きながら、がまんしながら帰路についている。

「あーだれかとかるく飲みに行けたらなぁ」

こんなインサイトが見えてきませんか?

3-4:でも飲みに行くって感じじゃない。

商材の「食事の価値」を訴求しようとすると、「わざわざこの時期に…」という空気感のなか、テイクアウトやコンビニ、自炊といった多くの競合と戦うこととなります。「食事ができるよ」「おいしいよ」「できたてだよ」という訴求軸はあまりいい方法ではないことがわかります。

ですので「コミュニケーションの価値」を中心に据えたいのですが、かといって気軽にひとを誘って飲みに行けるかというと、そういうわけには行かない状態です。

飲みに行くことを許す空気感もなく、その中でひとを誘う勇気も生まれません。それでも確実にあるターゲットインサイトにどう応えるべきか。

3-5:やはりコミュニケーションに突破口

この八方塞がりの課題に直面しつつ、インサイトを刺激する方向性を探らないといけません。この設定した課題において、デザインや広告で解決できる方向性とは…。

それは飲みに行ってもいい、誘ってもいい理由をつくってあげることではないでしょうか?

では、いまコミュニケーションが推奨されない中で、どうすれば語り合うことが許されるでしょうか?どうすればコミュニケーションしてもよい免罪符を与えることができるでしょうか?

3-6:そしてコンセプトの発見

会食はコロナ感染のリスクが大きいとされています。やはり大人数は避けるべきです。

さらにグループ内の人数が多くなればなるほど声が大きくなります。この経験はみなさんあるかと思います。声が大きくなると店内は騒がしくなり、さらに大きな声でお話することとなり、飛沫感染のリスクは高まっていきます。

逆に言えば、少人数での小さな語らいは比較的リスクが少ないことがわかります。つまり、2人きりでのゆったりとした語らいは、許されるのではないでしょうか?

ーーーーー

ということで、なんとかコンセプト「サシ飲みしよう」を導き出すことができました。いかがでしたでしょうか。

3-7:ステップを埋める程度じゃコンセプトは作れない

これは、最終結果として提示しているだけであり、6つのステップをただ埋めて作り出せるわけではないのです。

実際のところは、各ステップをいったりきたり、泥臭く思考しています。なんどもなんどもそれぞれのステップを書き直すのです。書き直していないのは目的くらい。最後まで書いてやっぱり辻褄があわないな、とかでやめたりしてます。

この6ステップはただの思考の枠組み、考えるとっかかりでしかありません。本来であれば、それぞれのステップに対してフレームワークや発想法をつかって思考してもよいぐらい。

そうやって整合性をとりながら考えることで、ロジックに破綻のない、なにを聞かれても答えられるような。太く、つよい企画が生まれるのです。

3-8:そしてようやく「どう言うか(How to say)」を考える

コンセプト、つまり「What」が導かれ、ここからようやく「How」を考えるターンになります。ここからはデザイナーの得意とする表現の分野です。

コンセプトをもっともよく伝達できる表現はなんだろうか?どんな感情を生み出せば、コンセプトは伝わるのだろうか?右脳と左脳をフル稼働させ、表現の、デザインのアイデアを探していくのです。

アイデアの探し方については、以前こういう記事を書いていますので、併せて読むと参考になるのではないかと思います。

まとめ

冒頭でも述べましたが、コンセプトはとてもたいせつです。それはわかるけど、何から考えたらいいのかわからない…といった悩みの一助となればうれしいです!

また、このコンセプトだとどんなポスターがいいだろうか?どんなWEB、どんなPOPかな?なんて、ぜひイメージしてみてください!

これは宣伝です

わたくしいぐちは、グラフィック&WEBデザインの制作会社を経営しています。貴社の課題を解決するコンセプトを導き、結果につながるデザインをご提案します。

ーーー以下まとめですーーー

第1章【序論】:コンセプトとはなにか

コンセプトとは「なにを言うか(What to say)」のこと。ついぼくたちは「どう言うか(How to say)」からスタートしてしまうが、Whatから考えよう。

第2章【概論】:コンセプトをつくる6ステップ

1:目的/企画のスタートであり、ゴール。迷ったらここに戻る。

2:商材/「これは何」を繰り返し、商材が何かを本質的に捉える。

3:ターゲット/解像度を高めターゲットが動き出すところまで考える。

4:課題/目的にたどりつくために、解決すべき課題を探す。

5:方向性/コンセプトを見つける場所。商材やターゲットから複合的に。

6:コンセプト/これまでの思考をひとつのワードに落とし込む。

第3章【実践】:実際にコンセプトを考えてみた

1:目的/集客を増やしたい

2:商材/食事&コミュニケーションの場。平日が肝。競合は家飯。

3:ターゲット/「なんとかして飲みに行きたい」

4:課題/競合が強すぎ多すぎ。飲みに行く空気も誘う勇気もない。

5:方向性/でも社会的動物の人間。語り合える理由をつくろう。

6:コンセプト/きょうはゆったり「サシ飲み」しよう。

ーーーーー

この6ステップはあくまで思考のきっかけに過ぎない。深く多く思考する。

コンセプトが決まればあとは「How」を考える。noteみてね。

ーーーTwitterでつながりましょう!ーーー

【こんないぐち】

— いぐち | デザインと言語化とゲーム🎮 (@toysleft) June 8, 2020

・教師を志し大学へ進学→気が変わり卒業後、専門学校へ

・Gデザイナーとして代理店に就職→コンセプト作りに傾倒しプランナーに。

・ディレクターを経て独立。

デザインがマーケティングにおけるコミュニケーションであることを目指しています。

自己紹介→https://t.co/XWZTwcxAln