群論入門part2.1 奇置換と偶置換

※この記事は「群論入門part2 群の例:対称群」に書ききれなかった内容の記事です。

※誤植や間違いがあれば教えてください

2.3.奇置換と偶置換

そもそも置換・互換って何だ?!という方は前回の記事を見てください

前回の復習

命題1(part2の定理1)

任意のn次の置換は有限個の互換の積で表される。(ただしその表し方は1通りではない)

そして今回の主題

定理1

任意のn次の置換は奇数個の互換の積、もしくは偶数個の互換の積のいずれか一方で表される。

つまり何が言いたいかというと、置換は命題1によっていくつかの互換の積で表すことができるが、その個数が「ある時は偶数個に、またある時は奇数個になる」ことは絶対にないということを主張している。

※定理1の証明をここに書くと冗長になるため、最後に記す

例1

3次の置換はすべてで6つある。そのうち互換を除く3つの3次の置換はすべて偶数個の互換の積で表され、奇数個の置換の積では表すことができない。

たとえば1,2,3を2,3,1、3,1,2に並び替える置換をそれぞれσ、δとすると、

σ=(1 2)・(2 3)=(2 3)・(1 3)=(1 3)・(1 2)

δ=(1 2)・(1 3)=(1 3)・(2 3)=(2 3)・(1 2)

と表される。ここでこの2つの置換の右(または左)から互換をもう一つかけると、その結果は互換となってしまう。

(例:σ・(1 2)=(1 2)・(2 3)・(1 2)=(1 2)・δ=(1 2)・(1 2)・(1 3)=(1 3))

これより、3次の置換σやδは奇数の互換の積では表すことができない。

定義2(偶置換、奇置換)

偶数個の互換の積で表すことができる置換を偶置換、奇数個の互換の積で表すことができる置換を奇置換という。

定義3

関数sgn:Sₙ→{±1}を次のように定める。

σ∈Sₙに対し、σが偶置換のときsgn(σ)=1, 奇置換のときsgn(σ)=-1

このとき、sgn(σ)をσの符号という。

Rem

定義3で登場した関数sgnは、線形代数において行列の行列式を定義する際に用いられる。行列式は大体の(特に理系の)大学生が1年生のときに習うのに対し、奇置換や偶置換は数学科とか、一部の大学生のみが習うので、筆者としてはそういう状況にある学生(僕も学生ですが)や先生を少しだけ不憫に思う。

定義4

集合Aₙ={σ∈Sₙ | sgn(σ)=1}をn次交代群という。

つまり、Aₙはn次の偶置換全体の集合である。

Rem

群論入門part3の例3、例6に登場するA₃は実は3次交代群なのであった。

命題2

n次交代群AₙはSₙの部分群である。

証明

σ, δ∈Aₙのとき、σ, δはそれぞれ2k個, 2h個(k, hは非負整数)の互換の積で表される。このとき、δ⁻¹も2h個の互換の積で表される(∵part2の命題6)ため、σ・δ⁻¹は2(k+h)個の互換の積で表される。よって、σ・δ⁻¹∈Aₙ。▢

※証明には以下の事実を用いた。

2.4.定理1の証明

この節では定理1の証明をする。証明にあたっては差積という多項式や、それの派生バージョンの多項式をこねくり回しながら、最終的には「(-1)ᵐ=-1⇔mは奇数、(-1)ᵐ=1⇔mは偶数」という事実を用いて証明を完結させる。

まあこれだけだと「何を言っているのか分からん」って人が多いと思われますので1つずつ、なるべく丁寧に議論していきます。

定義5

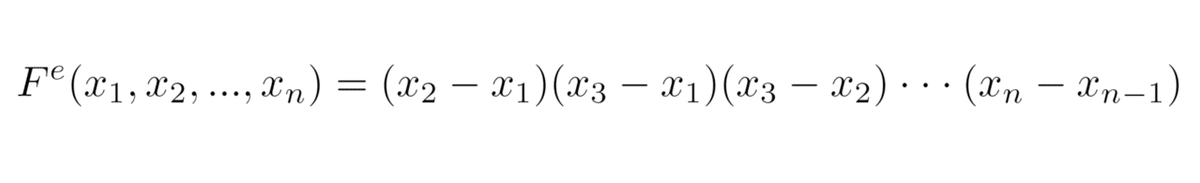

n個の変数x₁,x₂,...,xₙからなる多項式Fᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)を

と定義する。右辺をΠを使わないで表すと

この多項式Fᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)を差積という。

定義6

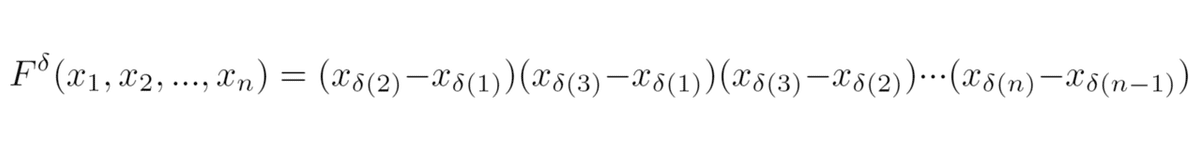

n次の置換δに対し、n個の変数x₁,x₂,...,xₙからなる多項式Fᵟ(x₁,x₂,...,xₙ)を

と定義する。(δ(i)やδ(j)の定義は群論入門part2の定義3をチェック!)

Rem

FᵟをΠを使わないで表すと次のようになる

例2

Fᵉ(x₁,x₂)=x₂-x₁, Fᵉ(x₁,x₂,x₃)=(x₂-x₁)(x₃-x₁)(x₃-x₂)

例3

δ=(1 2)(1と2だけを並び替える互換)とすると、

Fᵟ(x₁,x₂)=x₁-x₂, Fᵟ(x₁,x₂,x₃)=(x₁-x₂)(x₃-x₂)(x₃-x₁)

問1

Fᵉ(x₁,x₂,x₃,x₄), Fᵟ(x₁,x₂,x₃,x₄)を求めよ。

命題3(重要)

δを互換とすると、Fᵟ(x₁,x₂,...,xₙ)=-Fᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)が成り立つ。

証明

δ=(k h)(1≦k<h≦n)とおく。

1≦i≦h<j≦nまたは1≦i<k≦j≦nが成り立つとき、δ(i)<δ(j)を満たす。

i=k, j≠hのとき、j>hならδ(i)<δ(j)、j<hならδ(i)>δ(j)

(ここでj<hを満たす自然数jはk+1, ..., h-1までの(h-1)-k個ある)

i≠k, j=hのとき、i<kならδ(i)<δ(j)、i>kならδ(i)>δ(j)

(ここでi>kを満たす自然数iはk+1, ..., h-1までの(h-1)-k個ある)

i=k, j=hのとき, δ(i)>δ(j)

δ(i)>δ(j)となる組(i, j)の個数をmとすれば

Fᵟ(x₁,x₂,...,xₙ)=(-1)ᵐFᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)となる。

以上より、m=((h-1)-k)+((h-1)-k)+1=2((h-1)-k)+1(奇数)となるので

Fᵟ(x₁,x₂,...,xₙ)=(-1)ᵐFᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)=-Fᵉ(x₁,x₂,...,xₙ) ▢

命題4(命題3の派生)

δをn次の置換、k, hを1≦k<h≦nを満たす自然数とする。このとき、

が成り立つ

証明

命題3の証明の「i」を「δ(i)」に、「j」を「δ(j)」に、「δ(i)」を「(δ・(k h))(i)」に、「δ(j)」を「(δ・(k h))(j)」に置き換えることで、命題4の等式を得る。(つまり命題3とほぼ同じ)▢

では、定理1の証明を与える

定理1の証明

n次の置換δは、命題1から(一通りではない)有限個の互換の積で表される。そこで、p個の互換β₁, β₂, ..., βₚとr個の互換γ₁, γ₂, ..., γᵣで

δ = β₁・β₂・...・βₚ = γ₁・γ₂・...・γᵣとなるものをとる。

まずδ = β₁・β₂・...・βₚであるから、命題4を適用して

この操作をあとp-1回繰り返すと、Fᵟ(x₁,x₂,...,xₙ)=(-1)ᵖFᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)。

次にδ = γ₁・γ₂・...・γᵣであるから、上と同様に議論することで

Fᵟ(x₁,x₂,...,xₙ)=(-1)ʳFᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)が成り立つ。よって、

β₁・β₂・...・βₚ = γ₁・γ₂・...・γᵣならば

(-1)ᵖFᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)=(-1)ʳFᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)が成り立つ。ここでFᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)に関して特に制約はないので、Fᵉ(x₁,x₂,...,xₙ)=0であるとは限らない。

すなわち、(-1)ᵖ=(-1)ʳが成り立つため、pとrの偶奇は一致する。これより、定理1が証明された。▢

以上

いいなと思ったら応援しよう!