Sweetheart 第一話

はじめに

•創作BL小説です。R18の話が含まれています。

•以下の要素が含まれます

BL/男だけの三角関係/吸血鬼/黒魔術/触手/去勢/カントボーイ/男性妊娠/グロテスク•暴力的な表現/冒涜的なナニカ

上記の要素がお好きな方のみお楽しみください。

•本作『Sweetheart』のみでもお楽しみいただけるよう第一話にて説明していますが、この作品は前作『病ませる水蜜さん2 怪異対策課の事件簿』の後日譚にあたります。一緒に読むとさらに楽しいので、前作もぜひぜひよろしくお願いします。noteで全文無料です。

あらすじを短めにまとめた記事

『病ま蜜』がわかる本1

『病ま蜜』がわかる本2

それでは本編をどうぞ。

第一話の一『プロローグ』

人間たちが『魔女』と呼称する者たちは、原初聖霊に近い清らかな存在であった。長い時間をかけて彼らは人間と見分けがつかないほどまで穢れ、魔女狩りによって数を減らし、現在も忌々しい悪魔狩りの連中によって肩身の狭い思いをしながら滅びの道を辿っている。そも悪魔だの魔女だのと人間共は粗雑な名前をつけ十把一絡げに忌み嫌うが、その中にはごく僅かながら純粋な超自然から生まれた尊い存在もいるのだ。

シンディ。彼もまた、護ってやらねばならない希少な血と無垢な魂を抱いて産まれ落ちた者。

二『僕のどうでもいい半生』

僕の名前はシンディ。女の子みたいな名前だけど、心も体も男だ。理由を説明するには、まず僕の一族について説明しなければならない。

魔女の末裔。僕はそう呼ばれている。かつて魔女と呼ばれ、時代によっては処刑されるくらい差別や迫害を受けた人々がいた。魔『女』とは言うが、中には男性もいた。彼らが魔女とされた根拠については諸説ある。薬草を使って今で言う薬剤師のような仕事ができた、医学の知識があったから。あるいは天文学や歴史に詳しく、そのデータを駆使して『占い』『予言』のようなことができたから。このあたりは現在となっては科学的に説明できてしまうことだ。でも中にはいわゆる本物の霊能力者も混ざっていた。僕はそちら側の人間だ。

普通の医師免許も持ってはいるが、それはあくまで処世術。僕のユニークな能力といえば、怪異を解体してそれの持つ能力だけを抽出する黒魔術だ。毒蛇から毒薬を作り出すように、悪霊の呪いを小瓶に入れて持ち歩く。それを使えば、怪異の不思議な能力を我が物のように使える。凶器不明の殺人すら行える。そんな小さいことだけではない。御伽話に語り継がれるような強大な聖霊や、歴史に名を残すほどの怨恨を抱えて死んでいった悪霊の執念を手中に収めることができれば、世界をめちゃくちゃにすることだって夢ではない。

僕のママは、そう思わせてくれるくらい膨大な知識と技術を蓄えた偉大なひとだった。ママは魔女であることに誇りを持っていて、ご先祖様から受け継いだ黒魔術という財産を優秀な娘に継がせることこそが最も大切な使命だと信じていた。

でも、生まれたのは男の僕だった。ママはガッカリしたんだと思う。どうして男じゃダメだと思ったのかは、僕にはよくわからなかった。僕が父親のことを何も知らない、教えてもらえなかったのと関係があるみたいだ。とにかく、ママは娘がよかったので僕に『シンディ』と女の子の名前をつけた。そして、男性器を切除して女の子として育てた。ママにとってはそんな手術は簡単なことだった。

幼少期の僕はママの言う通りに女の子であろうとがんばっていた。だけど、十代後半にもなると僕はやはり男なんだと思うようになった。十六歳で義務教育が終わるときに僕は女のふりをすることをやめ、イギリスのごく普通の青年らしく寮に入って勉強をし、大学へ進み、医者になった。『普通の人』のふりができるようになったほうがママの役にも立てると、ある人に助言されたからだ。そのあたりは退屈な作業だったので語ることは無い。

男として生きると決めたことをママに伝えるころには、ママはとても疲れていた。毎日ため息をついたりずっと泣いていたり。僕もとても悲しかった。なんとかしてあげたかった。あるときママは『楽になりたい』と言った。僕は十代になるころにはママの知る魔女の知識と黒魔術を学び尽くしていたから、それを超える働きを見せてママを喜ばせてあげようと思った。果たしてそれは成功した。ママはもう泣いたり苦しんだりしなくなった。絶対割れない、特製の美しいガラス瓶の中で静かに僕のことを見守ってくれるようになった。それで僕は安心して、ママを連れて都会に出たんだ。

助言通り医者になったことで、みんな僕を優秀な人間だと好いてくれた。たくさんお金も貰えたし、素敵な家を買ってママと一緒に暮らした。はじめは、それで幸せだと思っていた。

状況が大きく変わったのは、僕のところに魔生物管理省の役人が来たとき。その名の通り普通の生物じゃないもの……日本では『怪異』『幽霊』『神様』と呼ばれる存在たちを管理する、国が秘密裏に運営している組織だ。僕らの国では神はいろいろたくさんいるって考えは一般的じゃない。日本では神様と尊敬される存在も『聖霊』というカテゴリで、あくまで人間が神の加護のもと管理するものだと認識されている。少なくとも、職員の大部分を占める悪魔祓いの信心深いヒトたちはそう信じていると思う。

それまでは一人で怪異を捕まえては研究していたけれど、個人の力では限界があった。それを感じていた矢先に受けた彼らのスカウトはちょうど良いと思った。こうして僕は魔生物管理省が運営している魔生物管理局というところに転職することにした。表向きの扱いとしては公務員で、人間に害を及ぼす怪異を捕まえたり駆除するのが主な仕事。僕は医学的な知識も活かして怪異の研究者として働くことになった。警察の鑑識のようなことや、怪異に傷つけられた職員の治療などを担当していた。怪異と戦った者は多くが外傷だけでなく、霊障や呪いも一緒に受けているので普通の医者では治せないことがある。警戒度の高い怪異と接触する際は、僕を後方に配置しておくと安心だと重宝されていた。

任された仕事をきちんとやれば、個人的に興味を持った怪異の研究も許された。悪くない環境だった……人間関係の問題を抱えるまでは。

僕の赤い髪と緑の目は大好きなママから貰った素晴らしい贈り物。僕はそう思っているけど、僕の国では『典型的な魔女の証』であると思う人が少なくない。実際僕は黒魔術も得意だったけど、見た目からして魔女の末裔であることを隠さない僕をよく思わない人たちもいた。厳格な悪魔祓いのグループだ。

現代の魔生物管理局では、人種も出自も関係なく協力しあうことが当然とされている……建前としては。実際、最初はそうできていた。しかし僕の仕事ぶりが評価してもらえるようになると、古い伝統的な悪魔祓いの人からは忌々しく見られるようになってしまった。治療と称して人間を黒魔術の実験台にしようとしていると噂を立てられたり、悪魔の手先だとして怪異ごと殺されそうになったことすらあった。僕は何も悪いことはしていないのだからとはじめは無視していたが、殺されそうになるのは無視できないし流石に疲れてきた。

そんな頃、ふと『別の国に移住してみよう』と思い立った。とにかく遠くへ。それから、悪魔祓いがいないか少ないところ。魔女を嫌わない国。あと、できたら珍しい怪異や神秘がたくさんありそうな場所……というわけで、とりあえず選んでみたのが極東の島国だった。日本には警察の中に『怪異対策課』というイギリスの魔生物管理省と提携しているところがあって、そこへの就職を融通してもらった。僕を嫌っていた人たちも、遠くに消えてくれるならとかえって協力的なくらいだったので手続きは簡単にできた。最低限の大事なものだけを抱えて、さっさと旅立った。故郷を惜しむ気持ちは無いのかと誰かに問われたが、よくわからなかった。言語はまた学習しなおせば済むし、元々ママ以外の生物には好奇心以外の興味は無かったからだ。『絶対ここにいたい』『そこに帰ってくれば安心できる場所』という感覚を理解することができなかったのだ。このときはまだ。

そんな僕にも、日本で何もかもが変わってしまう経験が待っていた。素晴らしい、かけがえのない、運命の出会いをした。それがあまりにも眩しくて、いままでのくだらない僕はどうでもよくなってしまった。彼に出会ってから……彼に受け入れてもらえた瞬間からの僕が本物の僕だったんだ。あの人が僕を、真の意味で産んでくれたんだと思う。そんな素敵なひとに、今は一生懸命愛を伝えている真っ最中。それがうまく伝わらないのが、最近の僕の悩み事。

三『シンディの好きな人』

郷徒 羊(ごうと よう)、外見は二十代の日本人男性。怪異対策課所属、怪異専門の警察官。年齢の割に白髪の混ざった黒髪は艶が無く、最低限の身だしなみ程度に切り整えてある。アンダーリムの眼鏡の下には細くつりあがった一重の目。小柄で学生にも間違われる割に、老人よりも疲れているような輝きのない瞳、そんな目の下にはくっきりした隈。小さな口には歯並びの悪いぎざぎざした歯が並んでいて、長年摂食障害を患っているため酷く痩せている。顔色も悪いのが通常営業。幼い頃から霊感が鋭く目に見えないものに怯えていたため、『普通の人間』だったときから幽霊のような扱いを受けてきた。

羊は怪異である。六十年ほど前までは人間だった、後天的な不老不死の個体である。超回復能力を持ち、普通の人間ならは死んでしまうようなダメージも時間が経てば回復する。身体のパーツが欠損しても再生してしまう。彼を死に至らしめる方法は、彼が不老不死化して六十年経った現在も発見されていない。そして半世紀以上経っても、彼は若い姿のままだ。そういう化け物になったのである。

シンディが恋したひと……郷徒羊は、そういうひとだ。羊とシンディは、出会ってすぐにある事件に巻き込まれて運命を共にすることになった。同じ人魚の血を飲み、不老不死の怪物に変生した。それが二人の馴れ初め。

山の多い某県の中でも特に『山奥の田舎』と呼ばれる町に、その寺はある。禎山寺(ていさんじ)という長閑な寺だ。それなりに大きな建物と敷地ではあるが、管理は歴代の住職一家のみでしており、外から弟子を迎え入れたりはしていない。町内の人はほとんどが檀家で、今どき珍しい地域の繋がりが強いアットホームな平和を保っている。

そこの住職は代々霊感が強いと評判で、除霊などの相談に訪れる人は後を絶たない。怪異退治にも定評があり、住職の一族である寺烏真(てらうま)家は怪異対策課に長年貢献している。羊はその縁から寺に住まわせてもらっていた。ずっと老いることのない青年は普通なら不気味がられるだろうが、赤ん坊のころから怪異を見慣れた寺烏真家の人たちは羊のことを当たり前のように家族として受け入れてくれた。そのおかげで、羊はなんとか平静を保って生活できている。

寺の朝は早い。しかし羊は誰よりも遅く寝て誰よりも早く起きる。摂食障害のほかにも睡眠もうまくとれない体質なので、夜中も目を閉じてじっとしているだけなのだ。手短に身だしなみを整えると、まずは境内と門の外の掃除をする。そのまま外に出て、近くにある墓地へ向かう。仕事のある日は簡略化させてもらうが、今日は怪異対策課の仕事が休みであるので隅々まで掃除をする。最後に、最も丁寧に掃除するのは寺烏真家の墓……歴代住職が眠る場所。

今の住職の父親にあたる先代住職•寺烏真蓮(れん)は羊の二歳年上で、同年代のよしみで先輩後輩のように可愛がってもらっていた。誰にでも気さくな兄貴肌の男性で、怪異に襲われやすい体質なのに戦う力の無い羊を心配してくれた。羊が苦しみぬいた末に望まぬ不老不死になってしまったときは一緒に泣いてくれて、天涯孤独の羊を引き取り寺で保護した。羊にとっては大恩ある人物なのである。そして、初恋の人でもあった。

わかっている。蓮は出会ったときすでに妻子ある身だったし、羊だって幸せな家庭を壊す気なんでなかった。ただ、理想的な家庭で幸せそうに笑う彼を密かに想っていたかっただけだ。蓮もそれを察してはいて、恋心には気付かぬふりをしてそれ以外のすべてを与えてくれた。若い時は兄のように。蓮の娘たちが成長すると、もう一人息子がいるかのように。立派な老僧になると、可愛い孫のように。実親には育児放棄され家庭というものを知らなかった羊に家族愛を教えてくれた。羊を残して寿命で死んだ後のことも常々考えていて、子供たちに『くれぐれも羊さんを頼む』と言い残してこの世を去った。つい先日の出来事だ。

墓石に水をかけて、丁寧に磨く。彼の身体に触れられなかったぶんを取り戻すかのように。花は枯れないうちに取り替えている。取り替えた花は持ち帰って自室に飾る。彼と同じものを愛でていたいから。清掃が終わると、目を閉じて手を合わせる。返事などかえってこないとわかっているが、心の中で語りかける。一連の行為が終われば、未練で重たい足を引き摺り寺へ帰っていく。

羊は、蓮に深く感謝している。普通の人間の寿命をいっぱいに使って、羊の居場所を残してくれた。その優しさを今でも愛している。だけど……酷く身勝手な理由だとわかってはいるが、憎んでもいる。彼は妻を愛していて、羊が恋人になれることは絶対になかった。そして必ず先に逝くことをわかっていた。それなのに優しかったから、恨んでいる。いっそはじめから、手を差し伸べないでほしかった。蓮に出会わず、誰にも愛されない惨めな人間の羊のまま怪異に喰われて死んでしまっていればよかったのにと、思ってしまうときがある。でも、もう何も知らなかったころには戻れない。愛されて、愛することを覚えてしまった。祝福は呪いでもある。『羊さんには、幸せに生きていてほしい』今はもういない蓮の願いに、がんじがらめに縛られて一歩も動けないのだ。彼の葬儀の日からずっと。これから途方もない時間を生きていかないといけないのに。

「Morning、ヨウ! おやすみの日もがんばりやさんですねー」

羊が寺の正門まで戻ってくると、その姿を遠目に見つけたシンディがにこやかに手を振っているのを見つけた。

「おはようございます。わざわざ禎山寺まで来るなんて……緊急の怪異事案でも?」

「ノー、ボクもお休みだって知ってるくせにー。ただ会いにきちゃダメですか?」

「いいですけど、何もありませんよ。わざわざ外出許可を得て遠いところまでご苦労様です」

羊は陰鬱な表情をぴくりとも動かさず、私の部屋にどうぞと言い残してすたすた歩いていく。シンディは大袈裟に寂しがってみせるが、羊の塩対応はいつものことだ。

シンディは羊と共に不老不死になってから約六十年、欠かさず求愛行動を続けている。しかし未だに羊から色よい返事はもらえていない。羊は、シンディの愛情表現を信じてくれない。ひねりのない直球の告白をし続けているのに。法律はどうあれ結婚してほしい、一緒に住みたい、愛しあいたい、ずっと一緒にいてほしい。そんな熱烈な言葉はすべて、広い砂漠に手作業で水をまくより響かない。

デートの誘いは断らないし、かつてはシェアハウスしたこともある。求められれば恥じらいもなく肌を晒し、無抵抗に寝転がる……羊は決して逃げないし拒まない。だが、そこに愛情のやりとりは感じられないのである。何故こんな妙な関係になったかというと……羊の自己肯定感の極端な低さとシンディの第一印象のまずさが最悪の噛み合いかたをした、とでも言おうか。

羊は前述の通り、親に育児放棄され劣悪な環境で育った。二次性徴前に近所の男子中学生に公衆便所裏で犯されたのが初体験。加えて彼は、怪異に性的な意味で魅力的に見られてしまう『香餌』という厄介な霊媒体質だったので数えきれないほどの怪異にも犯されてきた。その中で人間との恋愛経験はゼロ。羊は自分が他の人間に愛される要素は何も持っていないと信じ込むようになり、特に貞操観念はボロボロで自身を『怪異用の公衆便所です』と言い捨てるまでに至っていた。

シンディが羊に興味を持ったのは、そんな羊が身体を張って文字通りの餌となり怪異を釣り上げた怪異事件記録を読んだのがきっかけだった。その頃のシンディはまさか自分が誰かに恋をするなんて微塵も思っていなかったので、羊のことを面白い観察対象だとしか思っていなかったのである。だから、羊に最初に近づいたとき『診察するついでに、その珍しい体質を研究させてほしい』という理由で肉体関係に近い接触を行ってしまったのである。羊は怪異対策の役に立てばと思いシンディの申し出を受け入れた。

ここで致命的なすれ違いが発生してしまった。

シンディは『こんなプライベートな部分まで嫌な顔ひとつせず開いて見せてくれるなんて。怪異研究マニアの僕を気持ち悪がったり怖がったりせず受け入れてくれる人、はじめて』と感動し、羊の行動を献身的な愛と解釈して惚れてしまった。シンディは母性に飢えた深刻なマザコン気質だったからである。

実際は、羊は自身をゴミ以下だと思っているから、好きにしていいと気軽に言っただけなのだが。自暴自棄というか、セルフネグレクトや自傷行為に近い反応だった。

結果として、シンディの気持ちが恋愛感情に発展してもそれがわかってもらえなくなり、羊はいまだに『珍しい実験用マウスを手放したくなくて、結婚とか愛してるとか甘い言葉で飾って囲いたいのだろう。そんなことしなくても逃げないのに』と冷たい反応しかしないのである。羊の頑固すぎる自虐も相当のものだが、シンディの自業自得感はどうしても否めない。

しかし、シンディは諦めない。底抜けに明るく前向きで、どんなに素っ気なくあしらわれても情熱的な求愛を続けている。今はただ誤解があるだけで、やり方が間違っていなければ、正解を見つけられれば羊と愛しあえるのだと手を替え品を替えアプローチする。実に半世紀以上。決してめげずに。

シンディの自分中心な考え方は突き抜けていて、逆に自分のことを一切考えに入れない羊と対極的だった。それが二人の間の深い溝となるのか、あるいは足りないものを補い合う関係になるのか、答えは出ないままでいる。

「シンさんまた来たの? 最近多いんじゃない」

外の会話を聞きつけて出てきたのは、現住職の寺烏真鈴愛(れあ)。還暦を迎えたところだが、どこか少女のような愛らしさのある穏やかな尼僧である。シンディに対しては厄介者が来たという態度を隠しもせず、羊を後ろに庇って「最近多い」を強調する。すべてお見通しなのだ。羊が慕っていた蓮……彼女の父親が先日亡くなったので、シンディがここぞとばかりに羊に猛アタックしていることは。

「レア……小さいころはとってもなかよし、一緒に遊んでくれたのに……すっかりサダコそっくりの厳しいマダムになってしまって……」

「そーよ、私も子どもの頃はわかってなかっただけ。パパはシンさんのことずっと嫌ってたし、貞子お祖母様からは何度も注意されていたの。シンさんは羊さんには有害な変態怪異だから、お寺でしっかり守るようにって」

「シンが変態かつ怪異なのは事実ですしね」

「ヨウまで……ひどいですぅ……」

「はいはい。遊びに来たのは仕方ないからお茶くらいは出してあげますからね」

シンディが不老不死になったのは二十七歳のころ。羊と同じく今でも青年の姿を保っているが、鮮やかなエメラルドグリーンの目は大きく睫毛も長く、童顔なのであざとい仕草が憎らしいほどしっくりくる。中性的な美貌で涙ぐんでみせれば男も女も騙されるが、彼の本性を知る一部の人々はこのような反応である。

「Oh……いけない、そうじゃなかった。今日は遊びにきた違います、迎えにきました。ヨウ、お時間ありましたらボクと一緒にきてほしい。紹介したいヒトがいるんです」

「どうせ私のスケジュールは全部把握しているくせに……紹介したい人? 私にですか?」

「ボクがイギリスにいたときにお世話になったヒトです。日本まで会いにきてくれるのはハジメテなので、ヨウにも会ってほしいなと」

「イギリスの……ああ」

そこまで言われて羊もピンときた。シンディが来日したのは六十年前で、それ以来祖国イギリスに帰ったことはない。そんなシンディがお世話になった人となると、人間であれば最低でも八十代後半、おそらく百歳近いことになる。イギリスから日本への旅路が心配になる年齢である。しかも、六十年も経ってやっと会いにくる時間感覚……十中八九、怪異かそれに近い存在なのは間違いない。

「わかりました。同行しましょう。日本でシンディが不老不死の怪異になった経緯は、私も同席して説明するのが早いでしょうからね」

「うーん、それもあるんですけどぉ……一緒に来てくれるのならとりあえずオッケーです!」

「英会話には自信がありませんが」

「ヨウは一緒にいてくれるだけでいいですよ」

心配そうに見つめる鈴愛には『怪異対策課にこまめに連絡するから大丈夫』と告げ、羊は手早く着替えてシンディについて行った。寺から少し離れたところに立派なリムジンが待っていた。田舎の田んぼ道の狭さには耐えられなかったのだろう。見慣れない高級車、ドアも執事っぽい黒服の男性に開けてもらう豪華さに羊は面食らうが、シンディは慣れた様子で車内に乗り込みつつ「ヨウもこちらへ」と手招きした。シンディの知り合いというのは、かなりのお金持ちであるらしい。

***

◆補足

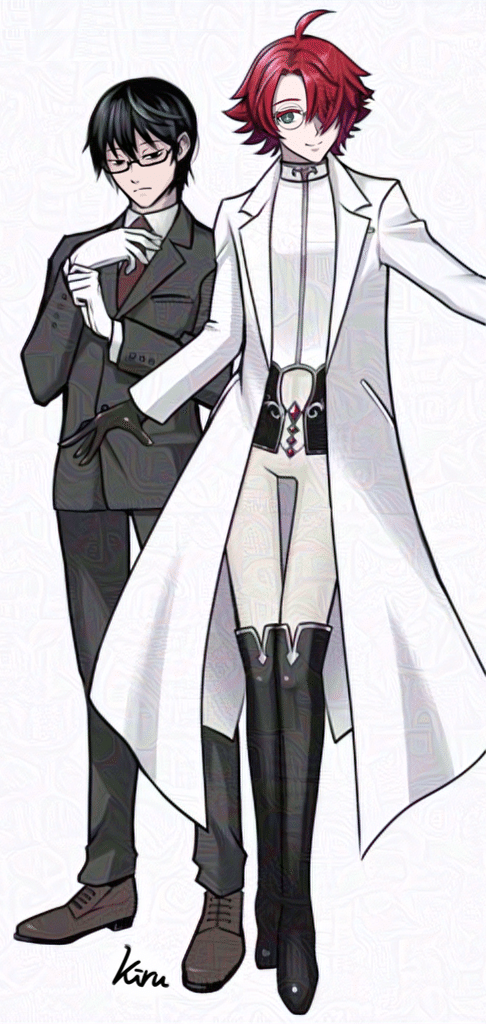

前作『怪異対策課の事件簿』よりイラストや4コマ漫画を一部再掲

四『吸血鬼の寵愛』

シンディたちを乗せたリムジンは田舎を抜け出した。賑やかな街中を走り到着したのは高級ブランド服の店だった。羊はそういったものの知識に乏しいが、確かイギリスの老舗ブランドだったと思う……そう思いながらシンディの後について入店する。事前に話をされているようで、スムーズに個室へと通された。場違いな服で着てしまったと怯えていた羊は少しホッとした。

「ボクたちも人間だったらすっかりおじいちゃんですよねー。今の若い感性にはついていけてないときあります。でも今日会うヒトはさらに年上なので大丈夫です。伝統的でシンプルな装いをしていれば問題ありません」

シンディはここで羊の分まで服を注文していたらしい。されるがままに着せ替えられたスーツや靴は、シンディの言う通りシンプルな見た目ではあるがかなり上等なものであることがわかった。華美ではないがつくりが良い。貧乏育ちの羊であるが、たまたまお金持ちの知人に高級なスーツを仕立てていただいた経験があったのが幸いした。今回ばかりは無駄に長生きしていてよかった。それにしても、男性としては小柄かつ痩せすぎ体型の羊にピッタリすぎてこれはもしやオーダーメイドでは、と焦りも覚える。シンディには研究と称して全身ありとあらゆるデータをとられている。知らない間に作られていてもおかしくない。

「うふふ、ヨウとてもカッコいいですよ」

「私は完全に衣装に負けてますよ……シンは流石着こなしてますね」

シンディも着替えていた。羊のものより装飾が少し華やかで、中性的な顔立ちのシンディによく似合っている。羊に褒められてわかりやすくデレデレしているシンディだが、羊は何故急におめかしすることになったのかまだわからずにいるので怪訝な顔をしていた。

「そろそろ説明してくれませんか?」

「いやあ、服はボクからプレゼントすると言うとヨウはエンリョして逃げちゃうでしょ。とりあえずここに来てからお話しようかと……これから会う人がとても偉いヒトで、お金持ちで、待ち合わせのレストランがイチゲンサンオコトワリでドレスコードがあるので準備が必要なんです。なのでこれは必要な出費なんですよ」

羊に贅沢なプレゼントを貢ぐと『私なんかに過ぎたものを渡すのはお金をドブに捨てるより勿体無いですよ』と喜ぶより怒られるため、シンディは知りうる日本語の語彙を尽くして必要性を説明していた。

「正装しないといけないのはわかりました。そういうことなら事前に説明してくださいね。シンの昔のお知り合いとなるとそれなりの立場の方でしょうね」

「昔は貴族だったんですよ。千五百歳は過ぎてたかな?」

「やはり怪異案件ですか……いや、貴族の方に怪異なんて言ったら失礼ですよね。神様、と言うのもイギリスでは不適切ですよね」

「うーん、怪異でも間違いではありませんが、確かにちょっと雑です。聖霊……ですかね。ちゃんとvampyreって言ったほうが良いかと。彼はその中でもオリジナル、純血に近い存在なので」

「ヴァンパイア……吸血鬼ですか」

「はい。彼の名はKugelschreiber Finley Hiboc、呼ぶ時はMr.Hiboc。ハイボックさんですね。長年怪異から人間を守る戦士として活躍し、昔は広い領地を治める貴族だったこともあったほどの英雄です。現代では会社を経営しているお金持ちで、魔生物管理省の偉い人でもあります」

そうやって話しているうちに、されるがままにヘアスタイルから靴までぴかぴかに整えられた。普段はスウェットが普段着、田舎の冴えない中学生に間違われる羊も、なんとか高級レストランに入れてもらえそうな見た目にしてもらった。身だしなみを整えた二人はすぐにハイボックと待ち合わせしているというレストランへ向かった。

到着したレストランは表に看板が無く、一見して何の建物なのかはわからないがいかにも豪邸といった佇まいだった。いつも通り愛嬌のある笑顔を浮かべて歩みを進めるシンディの後ろに、羊は不安気について行った。個室に案内され、恭しく開かれるドアの先を見つめる。存在感を感じる大きな背中に一目で圧倒された。

「クーリ! 久しぶりですね!」

羊やウエイターは緊張しているが、その中で唯一シンディだけは朗らかな声を上げた。軽やかな足取りで振り返った長身の男も、シンディの声を聞いて嬉しそうに微笑んだ。腰の下まで伸びた艶やかな金髪が翻り、シャンデリアから降り注ぐ光の粒を纏って輝く。

「シンディ」

低く厳かな声。しかし声色は優しく、シンディを心から歓迎しているようだった。眼差しも優しかったが、かなりの長身なので見下ろされるだけでかなりの迫力がある。身長は二メートルはあるだろうか。すらりと長い脚も、逞しい肩や胸も深い黒色のスーツが包み込んですっきりと纏められている。長い髪を後ろに流し、額まで晒した顔は思わず息を呑む美男子だった。実年齢は千五百歳ほどだというが、二十代にしか見えない若々しい白い肌。瞳は血のように紅く、瞳孔の獣じみた鋭さが彼の人間離れした雰囲気を作り出していた。

(この方が、本物の吸血鬼……)

羊がただただ圧倒されていると、シンディが羊の方を見ながら何やら話した。無論英語である。聞き取れる限りで判断するに、羊のことを紹介してくれているようだ。その後、シンディは振り返って日本語で紹介をはじめた。

「ヨウ、こちらがハイボックさんです。メールのやりとりはしていましたが、ボクも直接会うのはイギリスを出て以来、六十年ぶりです」

「あ、え……と」

レストランに到着するまでに必死で英語の挨拶を復習してきたが、いざ本番となるとうまく言葉が出てこない。六十年もあったのだ、こんなことならもっと真剣に英会話を勉強しておけばよかった。いや、しようとしたのに協力してくれなかったシンディのせいだ。『翻訳ならボクがするから大丈夫。ヨウは赤ちゃんみたいな英語のままでいてほしい。カワイイから』なんて気色悪い理由で英語学習を妨害されていたことが今になって腹立たしくなる。

「そうか。彼が……」

羊が言葉に詰まっているうちに、ハイボックは羊のことを一瞥しただけで視線を外してしまったので挨拶をしそびれてしまった。ハイボックの関心はもっぱらシンディで、羊のことをはしゃぎながら説明している少年のようなシンディのことを微笑ましく見つめながらそっと腰に手を添えてエスコートしていた。ハイボックがシンディのことをかなり好いているのは英語がわからなくても一目瞭然だった。

「シンディ。メールや資料は受け取っているが、まだ君の言葉で聴いていない。突然いなくなってから六十年の間……どう過ごしていたのか。心配していたんだぞ」

「僕もクーリに話したいことがたくさんあるよ! ええと、何からがいいかな……日本での暮らしは最高なんだ。例えば……」

「わかった、わかったから、まずは座りなさい。食事をしながらゆっくり話そう」

「はぁい」

キラキラしてるなあ。というのが羊の第一印象だった。六十年の付き合いな上、シンディの怪異研究オタク・マッドサイエンティストな奇行ばかり見てきたので忘れかけていたが、シンディは中性的な美青年である。大きなハイボックと並ぶと美少年にすら見える。薔薇色の髪は癖っ毛ではあるが艶々していて、目の大きな童顔に似合っている。瞳は澄んだエメラルドグリーンで……そういえば、ハイボックの身につけているアクセサリーはどれも緑の宝石がついている。シンディを意識しているのだろう。シンディがドレスでも着ていれば、王子様とお姫様……いや『魔王に見初められたお姫様』のような。少女漫画みたいな画になっただろう。

間違いない、ハイボックはシンディを特別な存在として愛している。不老不死になったとはいえ、六十年も駆けつけなかったのはどうかと思うが……それは人間的な感性で、長命の神様たちはこのくらいのんびりしていてもおかしくないのは羊もよく知っている。

シンディはどう思っているのだろう。彼はまだ人間だったころから人間離れした感性の持ち主だったので、羊にはいまだに彼の考えていることがよくわからない。だが、ハイボックに嬉々として話し続けるシンディはかなり心を許しているように見える。日本では、シンディが早口の母国語で何やらまくし立てるのはもっぱら独り言であるが、それをそのまま聴いてもらえると思っているのはかなり信頼している証なのではないか。

話している内容は羊にはほとんど聞き取れなかったが、シンディが時折羊の方を見て微笑むので羊のことも説明しているようだった。その度にハイボックは苦い顔をしたので、羊の第一印象はあまり良くなさそうだ。残念ではあるが、慣れている。羊は全世界の人間に嫌われても仕方のない化け物だと自認していた。

羊にとってはただ座って黙っているだけの会食は数時間でお開きとなった。シンディは相変わらずの健啖家で、羊が食べきれない料理まで綺麗に平らげながら終始楽しそうにハイボックに話しかけていた。ハイボックはそんなシンディを優しい眼差しで見つめながら血の入った(輸血用のものを特殊なルートで取り寄せているらしい)ワイングラスを傾けていたが、最後の方に真剣な様子でシンディに何やら説明をはじめた。シンディの反応はよくわからないもので、首を傾げていた。シンディの聞き分けが悪いのはいつものことなのか、ハイボックは食い下がることなくこの日はそれで終わった。

帰り際、ハイボックの方から羊に話しかけてきた。

「英語は話せるのか」

ゆっくりと非母国語話者にも聞き取りやすい英語だった。羊が緊張しながら「少し」と答えると、遥か上から見下ろしながらハイボックは続けた。

「日本ではシンディが大変世話になったようだ。礼を言う」

「ど……どういたし、まして」

「シンディが、君とは恋人同士だと言っていたが、それは本当か」

「いいえちがいます」

ハイボックの後ろでシンディが壊れた玩具のように頷いていたが、羊はそれを無視して即否定した。その反応を見てハイボックは呆れたようにため息をつくと、最後にこう言った。

「大変な仕事をさせたが、もうそれも終わりだ。あとは私に任せるといい」

「はい……」

羊にはよくわからなかったが、とりあえず頷いておいた。それでハイボックは帰っていった。行きと同じように、リムジンで羊を寺まで送り届けたシンディは終始不満げだった。

「あの、最後のお話以外はあまり聞き取れなかったのですが。ハイボックさんは何と?」

「聞かなくてよかったです。くだらないことです。クーリはヨウの素晴らしさをなんにもわかってくれないんです」

「変な事教えてないですよね? まあ、私が変な怪異なのは怪異対策課の記録を読めばわかってしまうので、彼もご存知でしょうが……」

「ヨウはヘンじゃないです! どうして恋人ですって言ってくれなかったんですかあ!」

「事実ではないことは言えないからですよ」

「うう……」

「シン、ハイボックさんは、シンに、何と言っていたんですか。最後の方に、真面目な話してましたよね」

「ヨウは知らなくていいです」

「……そうですか」

羊はそれ以上追求することをやめ、あとは寺に着くまで車の外の風景を黙って眺めていた。

数日後、羊は怪異対策課のオフィスで人を待っていた。定時を大幅に過ぎているので静かだった。そこにばたばたと慌ただしく駆け込んできたのは長身で日焼けした肌の青年だった。

「ごめん羊さん! 遅くなって」

「いえ。怪異事件の対応、こんな時間までお疲れ様です。成道さん」

郷美成道(さとみ じょうどう)。怪異対策課では課長に次いで頼れる人物であり、霊能力者としてもかなりの実力者である怪異対策課のエースである。アスリートのようにも見える、見事に鍛え上げられた小麦色の肉体と元気いっぱいなキャラクターから若く見られるが、既に四十を超えており子持ちの既婚者である。それでも羊には少年のような笑顔を向けていた。それには理由がある。

「まったくだぜ。あのクソ怪異、弱いくせに隠れるのが上手くてさあ……あーもう、報告書明日でいいよな」

「課長に怒られますよ。私も手伝いますから」

「そう言っていつも羊さんがほとんどやってくれるから、課長が鈴愛姉ちゃんたちにまでチクって叱られるんだよー。だからほんとに明日にする! 羊さんは手つけないでね」

成道の父親は禎山寺の寺烏真家出身なのだ。現住職の鈴愛と成道は従姉弟の関係にあたる。親戚仲は非常に良く、成道たちが子どもだったころは年に何度も寺に集まっていた。禎山寺に居候している羊は、成道が赤ん坊のころから面倒を見ていたわけだ。

今では成道の方が上司のように見えるが、羊は成道の父が十九歳のころから怪異対策課のことを教えていた大先輩でもある。人間が不老不死の怪異になって長生きすると、こういう不思議なことが日常になっていく。

「それに今日は先に羊さんと約束してただろ。明日に回しても怒られたりしないって」

「すみません……個人的なお願いで、お仕事に割り込んでしまって」

「これも立派な仕事だよ。イギリスからわざわざやって来た魔生物管理局のお偉いさんなんだろ? 今はまだ連絡ないけど、そのうち課長の胃痛のタネになるに決まってる。シンのやらかしは初期消火が重要だぜ」

「成道さんのおかげで本当に助かってます……近いうちに、私にも英会話しっかり教えてください。シンは相変わらず何も教えてくれないので」

「教えるのは自信ないなあ……しかしまあ、若い頃ひいお祖父ちゃんの知り合いの勧めで行ったアメリカ留学がこんなところで役に立つとはな」

羊は、ハイボックとの会食の際こっそり腕時計型デバイスのボイスレコーダーを起動させていた。音声で記録しておいて、自分より英語の聞き取りができる成道に聞かせて今後のことを相談するためである。

成道は霊感だけでなく学業も体力も、さわやかに整った顔も親からうまく受け継いでいる。本人は謙遜しているが、恵まれた能力を人のために使える素晴らしい人物だ。普段からシンディの早口すぎる独り言までなんとなく聴き取っており、妙なことを企んでいたら羊に報告してくれるので非常に助かっている。

「もらった録音聴いたよ。大半はシンの惚気話だったけど。羊さんのこと褒めちぎってた」

「はあ……前半は確かにまあ、そんな気はしていました。ハイボックさんも苦々しい顔してこちらを睨んでいましたので」

「そのハイボックさんていう吸血鬼のひとがシンのこと好きってのも羊さんの予想通り。羊さんやシンよりさらに年上の、神霊級の怪異なんだよね。深雪様よりつえーの?」

この怪異対策課にも、二メートルくらいの巨体でものすごく強い神様がいる。その『深雪様』のご機嫌を伺うのも羊の役目なので彼の強さは身に沁みてよく知っている。どちらが強いかと問われれば、大抵はうちの神様が強いですと即答するが、ハイボックに関しては初めて見る吸血鬼であったし、底知れない力を感じたので答えられなかった。

「へー、羊さんでもよくわかんないくらい強そうだったんだ。吸血鬼って俺見たことないや」

「私も初めてでした。それで……気になっているのが、最後の方にハイボックさんが真剣な感じで話していたことなんですけど」

「ああ。これちょっと大事になるかも。簡単に言うとハイボックさんは、シンに『イギリスに帰ってこい』って言ってるんだ」

「やはり……私に向かって『あとは任せろ』と仰っていたのはそういうことでしたか」

シンディを説得してイギリスへ連れ帰るつもりなのだろうなというのは、羊も薄々勘付いていた。

「シンも羊さんも、いつもは怪異対策課の同僚として接してるけど正式には職員じゃなくなってて、うちで監視してる怪異って扱いなんだよね? てことは課長に話がいって、イギリスの魔生物管理局にシンを譲渡するみたいな手続きになるのかな」

「シンが帰国するならその方法しかないでしょう。イギリスではどう扱われるのかわかりませんが、ハイボックさんが任せろと言うからにはまともな生活を保証してくれるのではないでしょうか。良いお誘いだと思いますが、シンは何と?」

「断ってたよ。『は? 何で?』って感じ。直前まで日本で面白かったこと喋りまくって日本サイコー! って話だったのに、聞いてなかったのかって怒ってた。あと、ええと……ハイボックさんの発言がね……」

成道が言い淀んだ理由を察して、羊がすかさず口を挟んだ。

「すべて事実を教えてください。私がハイボックさんに嫌われているだろうことは雰囲気でわかりました。ショック受けたりはしませんよ」

「うん……気を悪くしたらごめん」

余程悪口を言われていたらしく、成道はかなり申し訳なさそうにしていた。

「ハイボックさんがシンのこと恋人的な意味で好きなんだとしたら、シンが好きな羊さんは恋のライバルってことだもんなあ。敵意剥き出しなのはそういうことかな」

「いや、シンと私はそういう関係じゃありませんけど」

「そう思ってるの羊さんだけだっての……ハイボックさんとしてはシンが羊さんにベッタリで日本で一緒にいるってのが気に入らないよね。なんでこんな奴が好きなんだ、的な……」

「こんな奴ですからね」

「いやでも酷いよ。羊さんは好きで怪異に襲われてるわけじゃないのに。怪異を誘惑しまくって、怪異の研究オタクなシンを釣ってたぶらかしたクソビッチみたいなこと言ってるから怒っていいよ」

変に遠慮せず、歯に衣着せぬ物言いの成道には助かっている。実年齢九十歳を目前に控えた羊にとって周りの人たちは赤子のころから見てきたような人ばかりであるが、年長者扱いされるのは申し訳なく思っているのだ。

「ハイボックさんからしたらシンは子供の頃から見守ってる危なっかしい子という感じでしょうし、恋人というよりは息子みたいな愛情があるのでは……そんな相手が私みたいな怪しい奴を恋人にだなんて、気の狂ったことを言いだしたら心配でたまらないでしょう。私が親なら無理矢理にでも母国に引きずって帰りますね」

「え? ヨウがついにボクのママになってくれる決心をしてくれたんですか⁈」

「今の発言のどこを切り取ればそうなるんですか?」

「うわ、出た」

羊と成道の間に、音もなくシンディが出現していた。ぬるり、という擬音が似合う不気味な早業だった。

「ジョー、ヒドイですよ! ヨウを傷つける英語教えちゃダメです。クーリは元貴族だからってすぐ人間を見下す悪いとこあります。聞く価値ありません」

「酷いのはどっちだよ? イギリスに呼び戻されてるってこと、なんで羊さんに隠してたんだ。不安にさせるだろ」

「それはぁ……ボクの方でキッパリ断っておくので、ヨウには心配かけたくないというかぁ……」

「いえ、不安とか心配とかは別に。ただ、シンが隠し事をするときは大抵面倒な事件が起こるので知りたかっただけです」

「ヨウ、近頃なんだか冷たいです」

「確かに? 羊さんがシンに塩対応なのはいつものことだけど、なんか変じゃね? 大丈夫?」

「シン。帰れるなら帰らせてもらった方がいいですよ。イギリスに」

思いがけない羊の発言に、シンディは目を丸くした。

「イギリス行きたいなんて、ボク言ってないですよ」

「日本にいても、このまま署の地下にある狭い研究室に閉じ込められっぱなし。外出もいちいち許可制。イギリスで、あのハイボックさんのつてがあればもっとマシで自由な生活ができるでしょう。明らかに良いお誘いです」

「あっ、ヨウも一緒に行きますか。それなら……」

「何でそうなるんですか。私には寺にいる義務が、怪異対策課での職務があるので日本にいるに決まってるでしょう」

「じゃあボクも日本にいるに決まってます!」

「私を不老不死にしてしまった責任を感じているからでしょう。昔取り乱して貴方を詰ったことは謝りますので……」

「違います! ヨウを愛しているからです!」

「あのさあ……おたくら六十年一緒にいるんだよね。なんでそこ全く噛み合ってないわけ」

成道もシンディのことは変な奴だと思っているが、羊に対する熱烈な愛情表現は変ではないと思っていたし、それに対して愛を返すでも拒絶するでもない羊の態度の方が変だと思っていた。こればかりはシンディに同情している。

「私のことを恋人として好きなんて、深刻な気の迷いなので」

「気の迷いで六十年も粘ると思ってんの?」

「私なんかに、無駄な時間を使ってはいけないんです。何度も言っているのに、シンがわからずやなんです」

「わからずやはどっちだよ。愛される資格がないとかグダグダ言って、だからといってバッサリ関係を断つ度胸もなしに、向き合わない方が不誠実だと思わないのかよ」

「成道さん。これはシンと私の問題です。私は長七さんではありません」

「てめぇ……!」

「まって、やめて! ジョー、もういいです。ありがとう。ボクの気持ちは変わらないですから」

カッとなり羊に掴み掛かろうとする成道をシンディが止めた。羊はいつも通り無抵抗で無気力で、成道をじっと見つめているようで何も見ていない虚な瞳でいた。

「っ……ああ、ごめん羊さん。知ったような口きいちまった」

「いえ、私も不適切な発言をしました」

このとき、シンディは羊の言い知れぬ違和感に気付いていた。成道のことは長年親戚の子のような目線で見守っていて、思春期の恋の悩みまで聞いてやっていた。だから彼の苦い失恋、古傷の位置も正確に知っている。それをあえて抉るように煽っていたように見えた。どんなときも他人を傷つけることは嫌うはずの羊にしては、不自然な言動だった。

「成道さんの言う通りです。異常なのは私の方。だから、シンには早く目を覚まして欲しいのですが」

「ボクの目を覚ましてくれたのはヨウですよ。それはずっと変わりません。ボクはいつまでも待ちます。あなたがあなたを赦すまで」

「……私は帰ります。シンはくれぐれもハイボックさんを無碍に扱わず、彼の話をきちんと聴いてくださいね」

逃げるように羊が去って、オフィスにはシンディと成道だけが残された。

「くそッ、どうすればいいのかなあ……俺、本当はシンの応援したいよ。でも羊さんの気持ちもわかるっていうか、羊さんならこうするんだろうなとしか思えない」

「ヨウ、怒ってる。ヒドいこと言われたから? だからボクは抗議したしイギリスにも行かない、日本がボクのホームだとハッキリ言いました。それがなぜいけない? ジョー、ボクはどうしたらいい」

「羊さんは怒ってねーよ。むしろ、シンのこと、たぶん好きだから……恋人としてどうかは知らんけど、大事に想ってるだろうから。自分といるより、ハイボックさんといた方がシンが幸せに暮らせるなら、羊さんはワザと嫌われてでも身を引こうとしてんだよ、きっと」

「そんなのイヤです。ボクは望んでいません」

今にも泣き出しそうな表情で成道に縋り付くシンディ。この人本当に俺の伯父さん(享年八十七歳)とタメなのかな……と怪異の神秘に思いを馳せつつ。いやこれは怪異のせいにしちゃいけない。二人とも偏屈で人付き合いが苦手で色々拗らせてる老人なんだ。そうこれは介護だ。と成道はこっそり気持ちを切り替えた。

「うん。そういう優しいとこが羊さんの良さだと思うし、そんな優しさいらないってシンが思うのもわかる。だから俺もまだどうしたらいいかわかんねー。課長には俺からも話しとくし、俺は頑張ってシンの味方するから。うまく立ち回ってくれよな」

「うう、わかりました……ヨウのゴキゲンなおすの手伝ってくださいね、ジョー」

シンディがハイボックさんと幼馴染っぽい親しさで楽しそうに会話してたから、羊さんも嫉妬してるってのは多少あるんじゃないの? とも思っていたが、これを言うとシンディがおかしな方向に暴走しそうだと思ったので成道はそれ以上何も言わなかった。

第二話へ続く

***

『おまけ』

今回登場した成道くんの若いころの失恋話はまた別のスピンオフ章で書きます。

◆郷美成道(さとみ じょうどう)

怪異対策課所属の警察官。四十三歳妻子持ち。郷美礼(旧姓・寺烏真礼)の息子。思春期のころ礼の親友である長七仁に恋をして短期間付き合ってもらうも、結局失恋。傷心のまま大学在学中にアメリカに留学し、そこで出会ったシャーマンのおもしれー女と意気投合して勢いで結婚。霊能者の名家・郷美の血筋がより一層おもしれーことになる。

『幼馴染に恋したけどバームクーヘンエンドで玉砕した俺、幼馴染の息子に恋されちゃいました』っていうおじさん受け小説を、そのうち書きたいです。成人したてぴちぴちの学生ワンコ攻め×五十代後半やさぐれ刑事悪い大人受けです。

『病ませる水蜜さん』第一章の第四、七、八話あたりに登場した『長七仁』中心のスピンオフとなるので、病ま蜜第一章を先に読んでるとより楽しめる感じになるかと。せっかくだから電子書籍で読んでみていただきたい。200円ちょいで買えるから。

でも、まずは『Sweetheart』完結させなきゃだし、他にもやりたいことが順番待ちしてるのでこの話はしばらく待ってもらうことになるかも。ってわけで、過去作『怪異対策課の事件簿』も読んでシンディと羊の過去も味わってはいかがですか。200円ちょいで買えるから。電子書籍が。

note遡れば全部無料で読めるけど、頑張って電子書籍作ったので宣伝してみました。よろしくー!

第二話へ続く