平成37年の春 ~100分de名著の現在地~

▼今年、令和七年は

『昭和百年』

にあたることについては、以前の記事で扱いました。

(『2025大阪関西万博論』をご覧ください。)

そして今年二〇二五年は、『平成37年』でもありますが、

こちらの重要性については あまり語られることのないように思えます。

1989年以来の『平成』とは、

それ自体まるごと『デジタル化』の開始された時代と同義です。

(IT革命 1990~)

また、バブル崩壊以後延々と続く、混迷する現代が始められた時代でもあります。

それが、今年37年目を迎えるのです。

この記事では、いまNHKで放送中の『100分de名著』で紹介されている『社会分業論』などをもとに、大阪・関西万博以後の未来社会の展望を描きます。

▢90年代止まりの『温和な司馬遼史観』

司馬遼の居ぬまに〇〇❔

▼いまNHK第二放送の『100分de名著』では、近代の黎明期の十九世紀フランスにおける、社会学の金字塔『社会分業論』(デュルケーム著)が話題になっています。

混迷を極める平成・令和初期に通じる、示唆に富んだ内容ですが、

その紹介に入る前に、まず大阪・布施が誇る大作家

司馬遼太郎(福田 定一〈ふくだ ていいち〉)さんについて述べたいと思います。

というのも、私が『100分de名著』を知るきっかけになったのは、同番組の司馬遼太郎特集だったからです。

▼大阪市出身の司馬遼太郎さんは、戦後の日本の文学界を牽引する活躍を為された、言わずと知れた国民的大作家です。

幕末ものの傑作『竜馬がゆく』や『燃えよ剣』、明治文学の最高峰『坂の上の雲』、そして永久の日本の未来へと捧げられる『この国のかたち』などの名著を次々と世に送り出し、昭和日本における歴史観[司馬史観]を形成しました。

この上なく冷静的確に、そしてときにユーモラスに日本文明と世界全体とを語り、当時バブル崩壊後の時代に突入しつつあった日本の行く末を、最後まで憂い案じ続けた稀代の語り部でありました。そして1996年2月、大阪城のふもとに在る国立大阪病院で、72歳の若さで逝去されました。実に、私が二歳半の時分です。

▼その司馬さんの、ひろく流通する膨大な量にわたる著作ですが、彼が90年代半ばに逝去されたことによって、

その後に開始された『平成不況』については、私たちは司馬史観を持ち合わせておりません。稀代の文筆家を参照にできず、沈黙を許すほかありません。

平成・令和初期の日本経済は、1991年のバブル崩壊以後、ほとんどゼロ成長の推移を辿ります。2008年にはリーマンショックの影響もあり一段と景気は冷え込みました。

そして2010年代以後はさらに状況は厳しさを増し、五年毎に悪化するという経過を辿っています。

2016年頃~ AI普及 日銀マイナス金利導入

2020年頃 ~ 新型コロナ騒動 生成AI普及

▼2025年の大阪万博を契機に、時代の生まれ変わりが始まることを期待したいところです。『平成不況』も永続はせず、直に好転するのでしょうが、

最近の世界情勢を鑑みるに、司馬遼太郎が憂いた昭和初期の戦時中に近いものが出てきています。資本主義の是正など、将来を見据えた政治の改革に期待したいところです。

司馬遼太郎は自らも大陸での労役を経験し、晩年には『ノモンハン事件』の作品を構想していましたが、最後まで『非連続』な昭和初期の作品を書けなかったといいます。

それに負けず劣らず日本的でない、バブル期の危うさを指摘する、そのさなかの1996年に筆を置いた彼が今健在なら、どんな作品を描くでしょうか。

▼私がNHKの『100分de名著』という番組に出会ったのは、一昔前に放映された、司馬遼太郎スペシャルがきっかけであり、

見たのは第4回、最終回だけでしたが、太平洋戦争期、昭和初期の『鬼胎の時代』における日本社会の破滅的な暴走・亡国の危機を扱った、とても壮大、含蓄に富んだ印象深い内容だったことを記憶しています。

調べると、2016年3月放送だったとのことです。

もう九年間経過したことに驚きます。

[余談]

▼昨年末、ある駅を出たところで偶然、はじめて『司馬遼太郎記念館』の標識に遭遇しました。今年、訪問してみたい場所のひとつですが、

近々改めて、『司馬遼』の記事を書きたいと思います。

[追記]

この記事を書いたのは二月十二日から十四日の間でした。

その後、司馬遼太郎さんの命日『菜の花忌』は二月十二日だと知りました。ただの偶然ですが、少し驚きました。

▢いま、フランス革命を持ち出すこと ~100分de名著の現在地~

ビジネスとしての近代批判を越えて

▼そして現在、100分de名著では、十九世紀フランスにおける社会学の始祖、デュルケーム著の『社会分業論』が扱われています。

ところで、ここ数十年よく喧伝される『近代批判』には、建設的な推進力はあまりないと思います。ポストモダンや再帰的近代、後期近代などの題が付された書物です。

あらゆる人文科学や社会科学が、『自由』の批判に終始しています。これから後半が放送される、100分de名著の『社会分業論』にはそれ以上の内容を期待したいところですが、

▼NHK等ではここ10年間ほど、現行の資本主義社会の限界もよく扱われてきました。しかし実際の政策は変化しないのが『平成・令和初期』の三十数年間のトレンドです。

現代では、過去の、130年前の書籍を持ち出す以上、当時の問題の復習や抽象論に終わらず、今と未来を繋ぐ具体的な政策または助言の提示が必要な気がします。

別のラジオ番組では、伊集院さんはすでに最終話まで収録し終わったことに触れて、新たな知見が広がったと述べておられます。

現代日本への具体的な助言、それは後半の第3回、第4回に期待されるところです。

これからの放送回ではなにか建設的提示がなされるのでしょうか。

未来社会について有益なことが判明次第、追記していきます。

◆第3回 追稿予定

◆第4回 追稿予定

◆第3回感想

かなり踏み込んだ問題提起がなされていた印象です。現代の『分業』の問題点として、

グローバル化による分業のさらなる巨大化や、分業の流動化が扱われていました。

たとえば衣服やチョコレートなど、私たちは日本の外でそれをつくった人の顔さえ知りません(巨大化)。そして終身雇用が崩れた結果、転職といえば聞こえはいいですが、不安定な雇用形態が常態化しました(流動化)。

こういった話題をテレビでみたのは初めてでした。第4回に期待です。

▢四十年越えたら中世 大阪万博が拓く未来社会

およそ40年で移ろう『日本の近代』

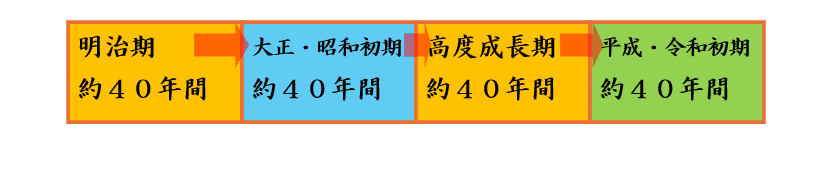

▼『平成不況』が慢性化しつつあり、なかなかそのトンネルの出口が見えないなか、日本の好不況には周期的なサイクルが存在すると、社会学等ではよく話題になってきました。

善悪の二つある人間の本質は不変であるため、

『科学技術の性質』の変化と『人間の性質』の結合が、『時代』を形成すると言えるかと思います。

直近では、

不況〘1989~2025年 現37年目〙

の期間にあたります。平成の開始から続く現代の日本です。バブル崩壊の1991年を起点とすると、現35年となります。

そして、それ以前には、

好況〘1945~1989年 約40年間〙

不況〘1905~1945年 約40年間〙

好況〘1968~1905年 約40年間〙

と大きな周期をもって、規則正しく好不況が交代してきました。

▼1905年は『坂の上の雲』でも描かれた、日露戦争終結の年であり、

ここから日本は軍国化していき、1945年の終戦まで混迷を続けました。

話は前後しますが、平成・令和初期はすでに35年経過しており、楽観すると10年以内に時代が生まれ変わることが予想されます。

▼ただ、1989年以後は史上初の『デジタル化』という別の要素が含まれており、単純な期待で良いとも限りません。

また時代の移ろいに約40年、およそ半世紀かかることから、それを待つより各個人の意識の変化の方が重要なのは言うまでもない事だろうと思います。

人生最大でも百年、健康寿命はそれより短いのが通例です。そして政策にも、時代に関係なく人々の暮らしを支える配慮が必要です。

そこは現状で最大限の注力が為されているのかもしれませんが、孤独死などの報道を見る限りでは、十分ではないと考えられます。

社会主義とSDGs❔

▼未来社会の展望は平成の開始期から40年経過した頃、判明してくると思われますが、個人的には『資本主義の限界』をドキュメンタリーで扱いながら、いつまでその機能不全を放置するのか気にかかります。

よくNHK等で『資本主義と社会主義の中間(タイプC)』が 描くべき未来の文明像であると喧伝されます。なにも先述の近代の好不況のサイクルが、これから先も同じように繰り返されるという保証はなく、

大阪万博以後、究極的には社会主義的な政策が導入されていくことが、21世紀型の社会の理想像なのかもしれません。

そして、それがSDGsの真の目標であると言える気もします。現状のSDGsについては、一部で厭世的な風評が流布しているのも事実です。

現代の日本、一方ではこれからの『超高齢社会』のさらなる進展が喧伝されて、

『大阪万博』でもそれに応じたかたちの『SDGs』が主要テーマのひとつであるが、

他方ではその人口減少や高齢社会とは無縁なはずの、『宇宙開発』の話題に、同じSDGsの話題が登場します。月面養殖に向けた技術が大阪万博で展示されるとのことですが、

これが真のSDGsなのか、よくわからない話題です。ちなみに私は大阪万博は現時点では中立的です。過度な賛美も批判もしない立場です。

1980年代理想論

▼ところで、最近ではトランプ米大統領が返り咲き、日本の政策にも様々な影響が出ていますが、

USスチールの話題から、私は日本経済がもっとも強大で存在感を示していた、二〇世紀後半の世界を想起します。

当時より事業家として第一線で日米関係を見てきたトランプ大統領は、第一次政権時より、八〇年代の日本についてよく言及してきたからです。

(※トランプ米大統領については様々な報道が為されており、私は中立的な考えがよい❔と思います。)

▼昭和日本を牽引した『通産省』が解体されて以降、この国の混迷が開始しました。日本政府および企業の研究事業や経済活動は、ここ数十年間、長らく海外からの圧力による制約を受けていますが、

日本製鉄の話などを聞くと、当時から変わらず強大である、日本経済の健在ぶりがうかがえます。

ところで、人の衣食住における物質的な豊かさを鑑みたとき、

1945年 45点

1960年代 60点

1970年代 70点

1980年代 80点🌸

のように考えられることもあるかと思います。

90年代以降の平成・令和初期は、暮らしにおける合格水準を突破し、競争だけが独り歩きした結果、心の豊かさが置き去りになっているような気もします。

1990年代 90点 ✅

2000年代初頭 100点 💯✨

と置いたとき、再び実現することが容易ではないバブル期の日本をこれからの目標にするのは、現実的でないと考えられます。

また、バブル時代には、文化界等でも一種の病理と表裏一体の、人間存在における不自然な性格も深まっていった時代でもあります。

▼よって八〇年代日本を、未来社会のお手本として進んでいくことが良いと考えられます。

当時は高度成長を経て日本製品が世界市場を席巻し、JAPAN AS No.1 と呼ばれた時代です。

『一億総中流』の理想が体現され、東西冷戦下の海外から『唯一成功した社会主義国家』と賛美されていました。トランプ大統領が事業家として見ていた頃の日本のすがたです。

ただそれは九〇年代生まれの私が誕生する以前の世界であり、noteでも皆様の記事も参考に研究していきたいと思います。

また、時代の変化を待つ前に、各個人が身近なことから時代を変える意識を持つことが重要で、特に断捨離を越えたシェアリング経済などの更なる進展や、クラウドファンディング及びインターネットの利用に次元の異なる改善がなされていくべきだと思います。そしてこれも、真の意味でのSDGsなのだと思います。