no.34 シュッとした4つのおちょこ 作成編②

陶芸教室で作っている作品の作成過程について紹介しています😊

これまでの過程は以下の記事でまとめておりますので、先にお読みいただくと、本記事をよりお楽しみいただけます😌

なお、陶芸の作業工程についてはこちらの記事にまとめていますので、気になる方はぜひご覧ください。

前回は、電動ろくろでの成形・削り作業までを終えました👍

乾燥後、素焼きが終わったので、今回は釉薬掛けの作業からになります😀

素焼きが終わったうつわは、ざらざらしたところを紙やすりで磨いて整えます。

その後、濡らしてしぼったスポンジで拭き、表面の汚れを落とします✨

そして底に撥水剤を塗り、釉薬が付かないようにします。写真の紫色の部分が撥水剤です。

今回はお猪口の縦長な感じを引き立てるように、縦じまに3色の釉薬を塗ります🎨鉛筆で下書きしました。

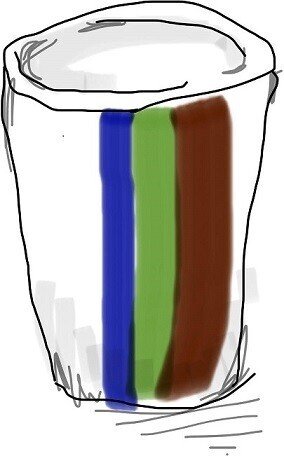

★へたくそな完成イメージ ↓

色味的には、青、緑、茶色の3色です。最近母から「この3色で四角い花瓶を作って欲しい」とリクエストをもらったのですが、良い色だな~と思って試しに塗ってみることにしました😉

ちなみにこのイラストは、夫が作ったiPhoneアプリで手で描きました🤗良かったらダウンロードしてあげてください😅

青は瑠璃釉、緑は織部釉、茶色は飴釉をそれぞれ筆で塗っていきます。

どの釉薬も、結構しっかり塗らないときれいに発色しないので、3,4回塗り重ねました👍

この縦じま以外の場所はちょっと照りのあるマットな白い釉薬(チタンマット釉)を掛けます。

日本酒用なので、ちょっとテラっと光る白色が良いかな~と思って選びました😉

縦じまの部分にチタンマット釉が掛からないように、釉薬の上から撥水剤を塗ります。

そしてチタンマット釉を掛けます。釉薬はさみで掴んで、4秒ぐらい沈めました😀

撥水剤の上に釉薬が多少乗ってしまうので、スポンジできれに拭き取ります。

また、はさみで挟んだ跡が残るので、盛り上がった部分を削ります。

釉掛け完了!👍写真に写ってないですが、4つとも同じように掛けました😀

あとは本焼きを待つだけ!楽しみです~😍

次回は本焼き後に更新します✨

∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴

本記事をご覧頂きありがとうございます😌

陶芸の詳しい作業工程についてはこちらの記事でご紹介しています😉

私の作品の一覧についてはこちらの記事にまとめおります😊

私の作品は以下のサイトで販売しております🍀ぜひご覧ください😊

いいなと思ったら応援しよう!