温故知新(詰パラ400号-03)

今日は例の問題作「古時計」を鑑賞してみたいと思う。

田島秀男「古時計」

62飛、53玉、54歩、同玉、52飛成、64玉、56桂、同と、65歩、同玉、63龍、64飛、同龍、同玉、

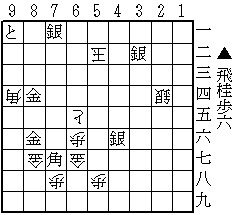

(14手目の局面)

まずここまでが序。ここから1サイクル18手の持駒変換が始まる。

「74飛、53玉、73飛成、63香、62龍、54玉、52龍、53飛、同龍、同玉、43飛、64玉、65歩、同玉、63飛成、64飛、同龍、同玉」

「74飛、53玉、73飛成、63香…63飛成、64飛、同龍、同玉」

「74飛、53玉、73飛成、63香…63飛成、64飛、同龍、同玉」

74飛、53玉、73飛成、63香、62龍、54玉、52龍、イ64玉、65歩、同玉、 63龍、64飛、同龍、同玉、

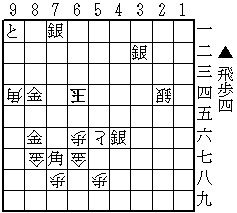

(82手目の局面)

まずは持駒歩4枚が香4枚に変換される。4サイクル目だけ52龍に対し64玉と短絡しているが、これはただの破調ではない。この趣向を成立させている論理を理解するのに重要なのは、この局面なのだ。

イのところで前と同じように53飛合をすると同龍、同玉、43飛、64玉の次に44飛成と変化され、54桂合を余儀なくされる(香は売り切れ)。以下74金、同玉、54龍、64飛と進む。

(変化図)

この局面は75香、83玉、84香、同玉、64龍、同香、96桂で詰むのだが、明らかにこの筋は持駒に桂がないと成立しない。また、先手は常にこの筋に入る権利を持っている為、持駒に桂が1枚でもあれば、玉方は上記手順中の75香を防ぐ為に63桂合が必然。つまり玉方は、一度桂合をするとその後ずっと桂合をせざるを得なくなるのだ。実に巧妙なロジックである。

『74飛、53玉、73飛成、63桂、62龍、54玉、52龍、53飛、同龍、同玉、43飛、64玉、65香、同玉、63飛成、64飛、同龍、同玉』

『74飛、53玉、73飛成、63桂…63飛成、64飛、同龍、同玉』

『74飛、53玉、73飛成、63桂…63飛成、64飛、同龍、同玉』

『74飛、53玉、73飛成、63桂…63飛成、64飛、同龍、同玉』

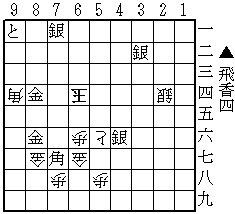

(154手目の局面)

これで持駒は歩4→香4→桂4と変換された。今度は桂が売り切れたので63香合が必然。52龍に対し53飛合とするとまたしても先の筋に入るので53香合となり、これでやっと収束に入ることができる。

74飛、53玉、73飛成、63香、62龍、54玉、52龍、11、43銀、64玉、76桂、同角、75金、同玉、72龍、84玉、96桂、85玉、97桂、96玉、76龍、97玉、89桂、98玉、87龍、同玉、65角、同香、97金、76玉、86金迄185手詰。

(詰上がり図)

この結果稿が載ったのは発表から9ヵ月後の平成2年3月号。この時は私も解答を出していて(ちなみに結果稿の担当は上田吉一!)、これは看寿賞確実だと思っていたが、次の号ですかさず横槍が入った。即ち、ロのところで65玉(!)と逃げると、63龍、64飛、同龍、同玉以下どんどん持駒に香が増えるが、手数は大幅に伸びる。これは変長ではないかという、小沢正弘氏の指摘だ。対して作者は無駄合を主張していたが、恐らくは見落としていたのだろう。もし気付いていたら絶対、割り切れるよう配置を変更している筈である。

それにしても、只で1枚余計に香を貰っても早詰がないとは…。確かに見落としやすいというか、読むまでもなく早詰があって当然と思ってしまうところではある。ここまで綿密に作り込んでいながら九仞の功を一簣に欠く結果となってしまった作者には、同情を禁じえない。