自分が萩原珈琲株式会社のCMOだったら?/ #20 マーケティングトレース

今回の #マーケティングトレース は萩原珈琲株式会社。地元関西で珈琲屋を展開している企業です。

とあることをきっかけに、今回 #マーケティングトレース することにしました。

財務情報などは見れないため、久々?のマーケティングのみに絞ります。

それでは早速。

会社概要:萩原珈琲株式会社を知る

会社名:萩原珈琲株式会社

設立 :1928年10月1日

所在地:神戸市灘区

代表者:萩原 孝治郎

資本金:3,000万

従業員:27名

事業 :珈琲豆焙煎・卸売、紅茶・乳製品・その他喫茶店関連原材料

ならびに各種器具卸売

店舗 :直営店神戸4店舗、大阪2店舗

萩原珈琲は「ただ真っ直ぐに、おいしいコーヒーのために」の思いを創業当時から掲げ、ブレずにここまで経営されています。

特に特徴なのが、創業者の三代治さんが考案された炭火焙煎。

炭火で焙煎した豆は、一粒一粒の豆の内側まで均一に火が通ります。だから、のびが効くので少ない量でも充分においしいコーヒーが抽出できます。口に含むとしっとりと馴染むまろやかさがあり、後味も良く、冷めてもそのおいしさは変わりません。

だそうです。(飲んでみたい。。。)

従業員数や店舗数、珈琲へのこだわりや思いをみていると、以前書いたLight UP COFFEEに近い感覚を覚えました。

なので、Light UP COFFEEの内容を参考にしながら進めていきます。

萩原珈琲の特徴について

1.J.C.Q.Aコーヒー鑑定士の存在

「コーヒーの原料調達・製造管理、品質管理等、極めて高度な専門的なコーヒーの知識と鑑定技術を取得した者」で、ユーザーニーズに合う品質の製品を作るための商品設計、生豆鑑定、品質管理が揃っていることが認定の条件。

2.炭火焙煎

ガス式よりも手間暇がかかる焙煎方法。独特の深いコクと、まろやかな味を持つコーヒーに仕上がる。手間暇かかる分価格は他店比較で高いが、味と品質に自信があるからこそ。

3.修行を積んだ焙煎士の存在

入社後5年間は入庫豆のチェックや焙煎補助などを行い、萩原珈琲の味を修得。生豆の状態によって最大限味を引き出すための目利き力を鍛えるのに必要。

4.コンサルティングセールスの存在

メニューのドリンク・フードの調理方法、食器、接客方法、くつろぎを演出する内装や導線を考慮した厨房のレイアウトに至るまで、取引先店舗のコンサルティングを行う店舗作りのプロ。

5.HAGIHARAブランド豆

いい生豆を使うことに拘っている。世界的に有名なカップテイスターのマネコ氏に依頼したオリジナルコーヒー。(≒スペシャリティコーヒーではないが近しい存在)

まとめると

・長年修行を積んだ焙煎士

・調達から商品設計まで可能な鑑定士

・コンサルセールスが可能な営業

・炭火焙煎

・拘りの生豆

が萩原珈琲の特徴。

ビジネスモデルを整理します。

決まった仕入れ先から豆を仕入れ、消費者に対しては焙煎工場を経由して直営店やECサイトで販売しています。卸販売に対しては焙煎or生豆で販売していると考えられます(これは推測です)

PEST分析:外部環境を整理

(PEST分析の補足)

Politics(政治的要因)

・公正競争規約(ランク、銘柄に偽りがある実態あり。。。)

・食物検疫法(コーヒ生豆の残留農薬基準に留意が必要)

・食品衛生法/食品表示法/景品表示法/健康増進法/資源有効利用法etc…

Economy(経済的要因)

・国内コーヒー消費量微増

・生豆輸入量増加傾向

※リンクあり

・可処分所得低迷

・コーヒー豆価格推移は低下傾

※リンクあり

・消費増税10%(豆、持ち帰りは軽減税率対象)

Society(社会的要因)

・新業態登場(スペーシーコーヒーの登場)

・飲食業界の人手不足

・オリンピックによる需要増期待もあったが、今はない。

・コロナショックによる需要減(来客数現象)

Technology(技術的要因)

・サブスクモデルの登場

・SNS発達によるUGC機会

・家庭用器具の技術発達(焙煎機、ミル、エスプレッソマシンなど)

・ネスカフェなど、家庭、オフィスでも気軽にコーヒーが飲める

・自動ハンドドリップマシン

SWOT分析:機会と脅威の整理

有象無象に存在している珈琲屋。大手チェーン店の存在もあり競争環境は厳しいものの、SNSやネットが普及していることもあり、自社の強みをしっかりと訴求すれば、関西圏以外のコアユーザー獲得のチャンスは十分にある。

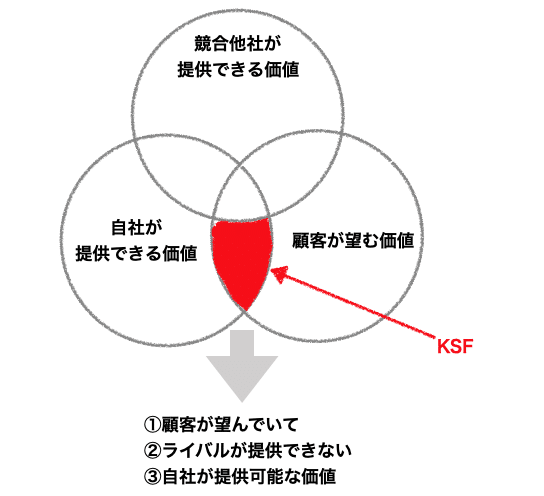

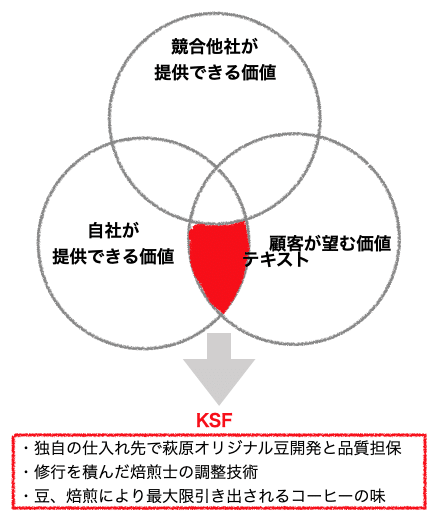

5F,3C分析:業界構造とKSFを把握する

コーヒーは自販機、コンビニ、喫茶店やカフェ、ファミレス・・・どこでも飲むことが可能なため、珈琲業界だけで捉えると厳しい競争環境にある。

業界内の競争環境を把握したところで、次はKSFを見つける必要があります。

萩原珈琲にとってのKSFは何か?その前に競合の設定が必要です。

萩原珈琲として珈琲を飲む機会を奪う存在自体が競合として取られられますが、顧客セグメントから考えてみたいと思います。

まずは珈琲に対する嗜好性からざっくりとセグメント。

さらに細分化します。

狙うべき顧客ターゲットは豆、焙煎、味に強い拘りを持っているユーザーになる。同じ消費者をターゲットとしている競合はどこになるか?

スターバックス、ブルーボトルといった知名度の高いコーヒー店ではなく、一般にはあまり知られていないお店になるはず。

例えば以下のお店。

※萩原珈琲が競合店として見ているかどうかではありません。

※炭火焙煎で検索した時に出てきた&似た様な点が多かった為選定してます

愛知県にあるコーヒー店でこちらも炭火焙煎をウリにしています。

では一旦ここを競合として比較していきましょう。

こうして比較すると、見劣りしますね。。

名古屋と関西でそれぞれ一見同じような取組を行なっています。両社ともにコーヒーの原材料、焙煎方法や味に拘りを持っている様に思います。

萩原珈琲は生豆に特に拘りが強く、共和コーヒー店が一般向けのコマーシャルコーヒーを扱っていることとの違いが現れている。

次にそれぞれのバリューチェーンについて分析してみます。

萩原珈琲のバリューチェーン

継続的に「美味しいコーヒー」を顧客に提供するため、生豆と焙煎の品質に拘っている。

では次に共和コーヒー店

バリューチェーン上だと、大きな違いは見られない。

ネット上で収集できる情報だけで比較すると、調達から販売まで味と品質に拘りを持って提供している(専門技術を持ったドリップ)のは共和コーヒーと言えそうだが、味に強く拘りを持った萩原珈琲がドリップ時に拘りを持っていないとは思えないので、基本的にはVC上では同じと言えそう。

ということは、今回取り上げた共和コーヒー店以外のコーヒー店でも基本的なVCは同じ可能性がある。

直営店の立地が萩原珈琲が駅近・繁華街なのに対して、共和コーヒー店は駅から離れた場所にある。

もう少し見てみよう。

出店条件などわかりませんが

萩原珈琲:駅地下(さんちか)、神戸市庁舎、ヒルトンプラザ内など

共和コーヒー店:パレマルシャ、清水屋などスーパー内などメイン

萩原珈琲は駅地下(駅近)を拠点としているため、サラリーマン含め電車を利用する人をメインにターゲットとしている一方で、共和コーヒー店はスーパーをメインとしているため主婦層をターゲットにしていると考えられる。

店舗による価格差は共通のコーヒーメニューで比較すると、萩原珈琲の方が少しだけ高い。

()内の価格は梅田ヒルトンプラザ店舗の価格で共和コーヒーの倍。

※立地考えると妥当ですね。。

※ブルーマウンテンは通常価格を探せなかったです。

ECサイトの珈琲豆を比較しても、萩原珈琲が店頭での価格差と同じ位少し高い程度で販売されています。

展開エリアが萩原珈琲は関西圏、共和コーヒー店は中部なので、直接競合はしません。

では、ここで2社が競合するのはネット上のECサイトになります。

直接店舗に行くことができない人が、偶然2社のサイトにたどり着いた時に以下の様に思うのではないでしょうか?

ここで、KSFを見つける必要性が出てきます。

ユーザーニーズは

・豆、焙煎、味に強い拘りを持っている。

でしたね。

この部分に影響を与えるのは「調達」と「焙煎」の部分。

先ほどのVCをもう少し具体的に掘り下げてみます。

それぞれの特徴をまとめると

萩原珈琲は

豆:世界的に有名なカップテイスターとの独自契約による品質の担保

希少性により高値取引されている豆には手を出さない

焙煎:豆に適した炭を炭博士と一緒に探す取組

炭の種類によって火加減調整を実現する焙煎士の技術

共和コーヒー店は

豆:産地を限定した豆を品質を担保するために上乗せ価格で仕入れ

焙煎:安定した炭火焙煎を実現する為に使用炭・生産者を指定

⇨人ではなく機械で調整を可能としている。

となる。

こうして比較すると、豆と焙煎に拘りは両社ともに持っているものの、萩原珈琲の方が、より拘りを持っている。特に萩原珈琲は炭の種類で火加減調整を可能としていることから、職人の技術力が高いと言える。

4P:マーケティングミックスの整理

両社共に大きく違いはありません。

Promotion部分では、萩原珈琲がTwitterをやっておらず、Instagramを萩原本体と各店舗の運用を行なっているのに対して、共和コーヒー店はアカウント1つのみ、といった違いがある位です。

フォロワー数では萩原珈琲の方が多いですが、大きく開いているわけではなく両社ともにこれからですね。

実店舗では競合しない関係ですが、インターネット上では競合します。

KSFは以下に整理できます。この提供価値をインターネット上でどうやって提供するか。。。

もし自分が萩原珈琲のCMOだったら?

さて、関西エリアの実店舗で展開し、顧客に対してECサイト利用を促している萩原珈琲の現状に対して、共和コーヒー店を含むインターネット上の競合他社に対して、いかに認知を広げ新規顧客を獲得していくか?

大事になってくるのはユーザーが焙煎珈琲豆を購入したいときに萩原珈琲を想起してくれることです。

認知してもらう方法としては、どんな手段があるでしょうか?

オンラインとオフライン、有料/無料で分けるとざっくりこんな感じです。

あまりお金をかけたくないと考えているので、赤字部分が打ち手になるでしょうか。

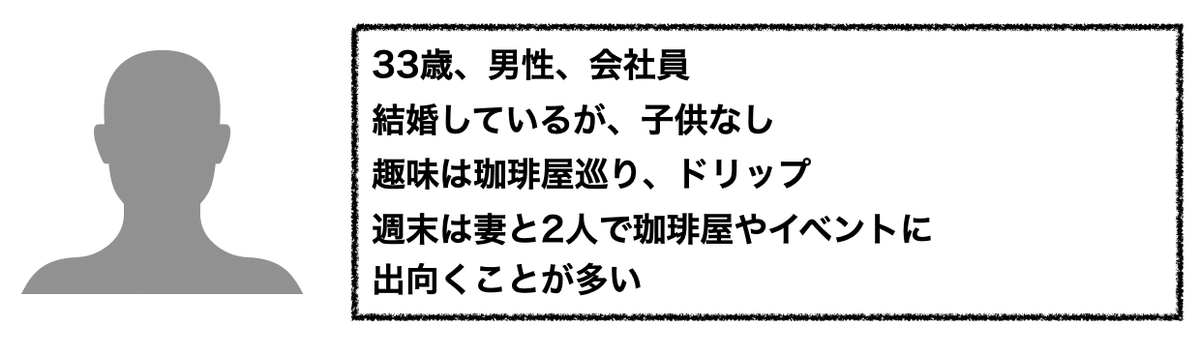

では、ざっくりとペルソナを作ってみます。

今回のターゲットペルソナ像はこんな人。

この人が1日でどんな行動をするか妄想してみます。

(ものすごく偏った行動になってしまったか。。。)

ターゲットユーザーの行動は

・SNS(Instagramなど)を閲覧

・新聞、雑誌を読む

・インターネットでの検索行動、WEBサイト閲覧

・電車でのトレイン広告接触

・街中での看板広告

などに接触しています。

上記のことからPromotionの観点で、以下を打ち手としたい。

【オンライン:無料の打ち手】

①自社ECサイトのSEO対策

現状のアクセス数などわからないが、「炭火焙煎」「自家焙煎」「焙煎珈琲」などでは検索結果に出てこないため、中長期的にアクセス数を増やすためにSEO対策を行なっておく。

②自社SNS(Instagram)アカウントの運用

現時点でもアカウント運用は行なっているが、炭火焙煎、焙煎士、豆の選定などHP上では伝わらない萩原珈琲の強みが伝わる内容の投稿を中心に発信し続ける。(萩原珈琲本体アカウント)

【オンライン:有料の打ち手】

アクセス数が多い珈琲関連の情報メディアへ掲載依頼を行う。

例えばcafendの様なメディアが良いだろう。

例えば以下のファーストビューページに特集記事を掲載してもらう様に話を持っていくとか。

※ファーストビューは勝手に作成しました。。。

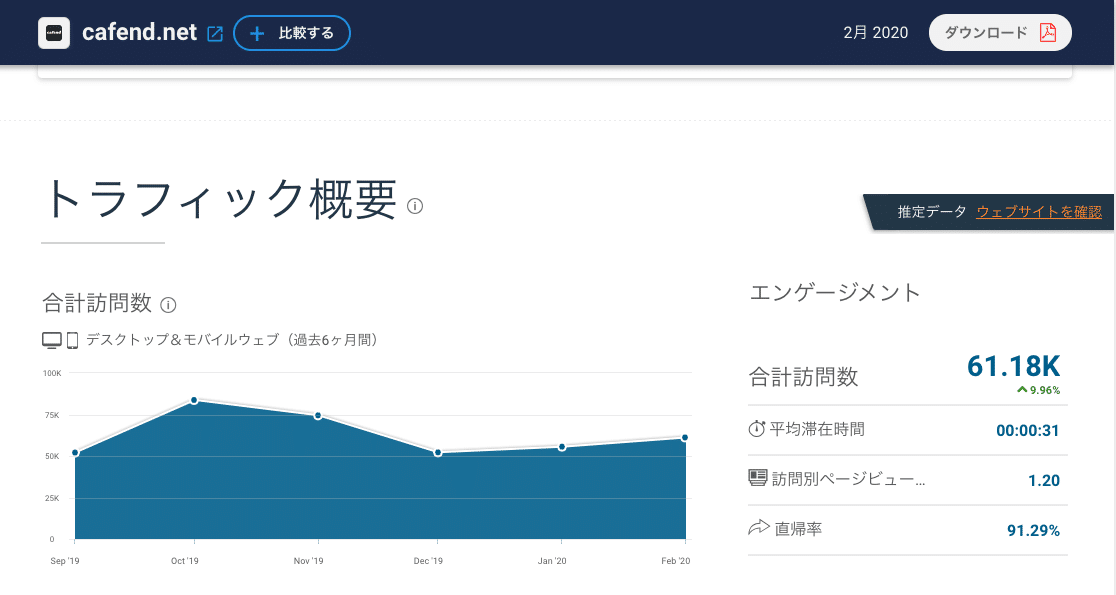

トラフィックがメチャクチャ多いわけではないですが、similer webで見ると以下位のボリューム。

自社サイトのアクセスが不明かつ、similer(無料)では見れなかったので、掲載してもらう事による認知は得られると考えられる。

【オフライン:無料(有料と被りあり)】

①イベントへの出店

無料・有料があると思いますが、例えば以下の様なイベント出店で萩原珈琲の味を知ってもらう機会を作る。(リアルで認知機会を作る)

東京コーヒーフェスティバルはFarmers Market@UNUが主催しているプロジェクトの1つ。このイベントにはコーヒー好きが集まるため、出店し自慢の萩原珈琲の味を知ってもらう。そこからECサイトへの案内を行う。

②飲食店とのコラボ

萩原珈琲と食べ合わせの良いデザート系飲食店とコラボを持ちかける。

light up coffeeの #マーケティングトレース で取り上げたBAKEとのコラボの様なイメージです。

【オフライン:有料】

coffee(特に拘った)特集している雑誌メディアに対して営業を行い、掲載依頼する。例えばLightning

この様な形で特集してもらえるので、これだけでも萩原珈琲の魅力が伝わる。ここにECサイトのURLも掲載しておけば、ECサイトへの導線も作れる。

認知を取っていくには、ターゲットユーザーが

・見ているであろうメディア(SNSやWebサイト、雑誌)への掲載

・足を運んでいるであろうイベントへの出店

が打ち手となる。

まとめると

ターゲットユーザーが普段接触しているメディアに対して露出を増やす

が打ち手となります。

今回の #マーケティングトレース は以上となります。

よければTwitterもやっているので、フォローよろしくお願いします!