もしあなたがもしJX通信社(News Digest)のCMOだったら?/#23 マーケティングトレース

今回は、コロナウイルス 感染情報マップが位置情報に対応したと話題になったNewsDigestアプリについて。

会社概要:JX通信社について知る

会社名:株式会社JX通信社

設立 :2008年1月10日

所在地:東京都 千代田区 一ツ橋 2-6-3 一ツ橋ビル8階

代表者:米重 克洋(報道研究者)

資本金:1億円

事業 :インターネットによる各種情報提供サービス

■速報(ニュース速報・リスク情報の配信)

■データジャーナリズム(世論調査・選挙情勢調査)

■ニューステクノロジー(ニュースエンジンの提供・研究開発)

ビジョン

テクノロジーで「今起きていること」を明らかにする報道機関

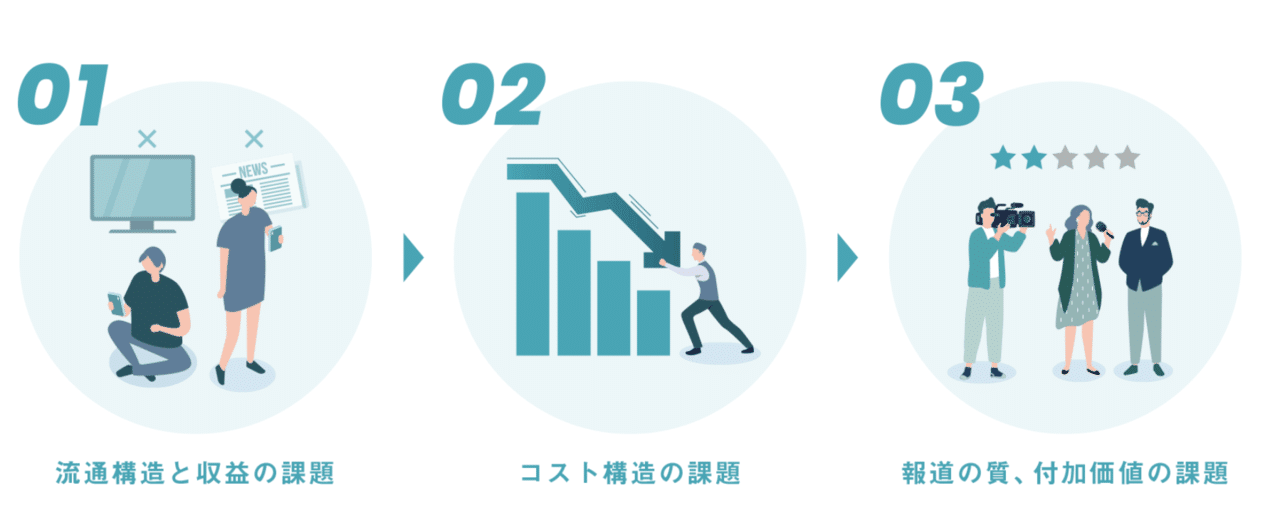

上記ビジョンの元、以下報道を取り巻く3つの課題解決に取り組む報道ベンチャーです。

JX通信社には、データ分析×ユーザーインサイトで有名な松本健太郎さんが在籍されています。(この記事はぶっ刺さりました。。。)

松本さんが書かれたユーザーインサイトに関する書籍、まだ読まれてない方は読んでみることをお勧めします。考え方変わります、本当に。

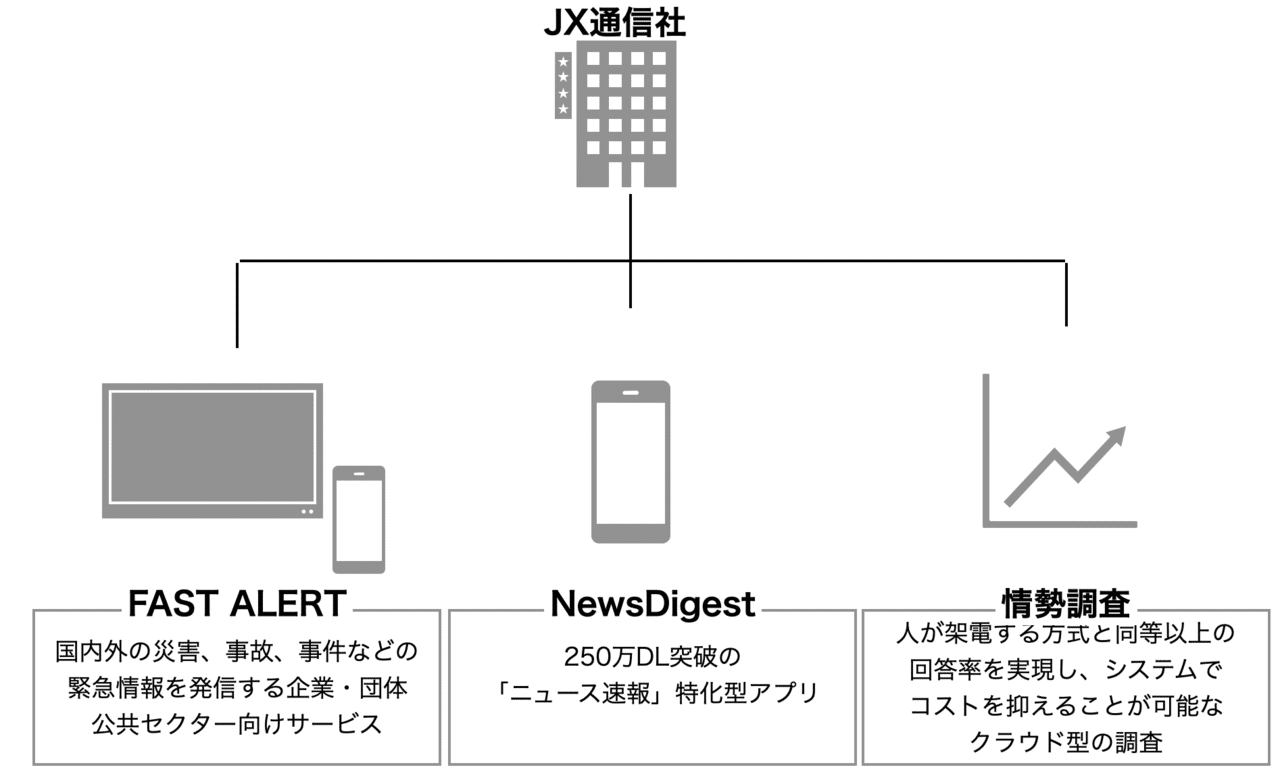

JX通信社のサービスは大きく分けて3つあります。

JX通信社には大きく3つの事業がありますが、今回はNews Digestについての考察です。

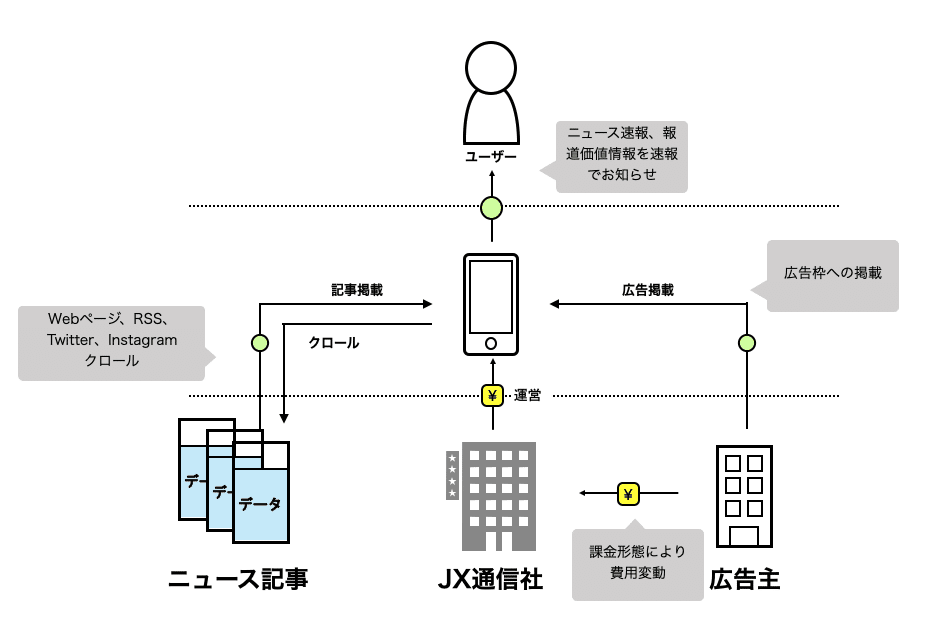

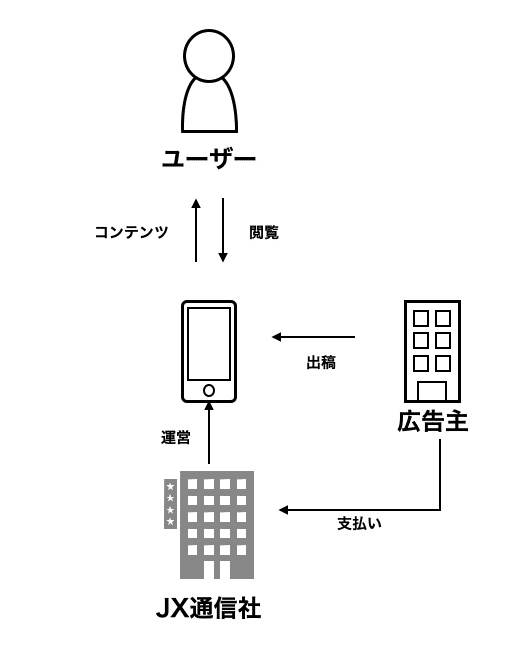

次にビジネスモデルについて。

ビジネスモデル(News Digest)

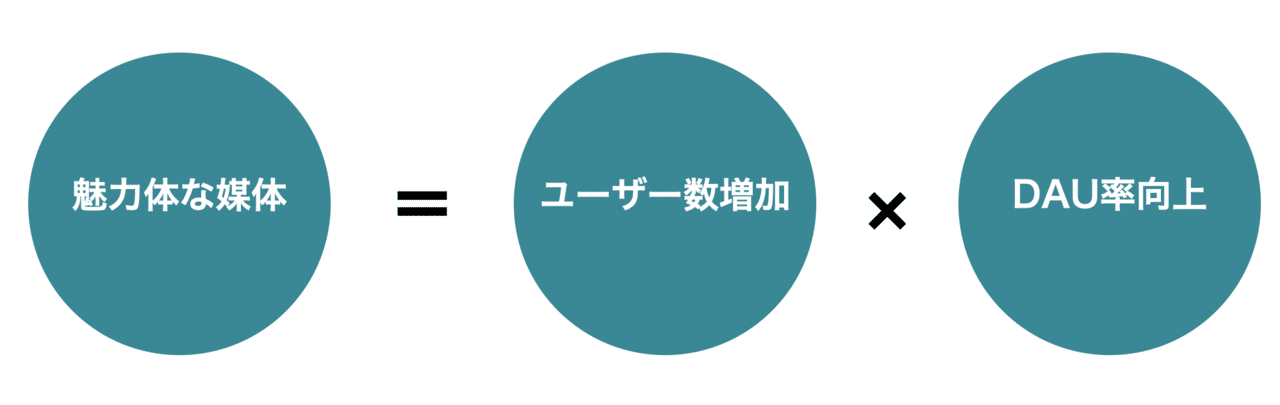

マネタイズは広告枠販売のため、ユーザー数とアクティブ率、継続率を上げていく必要がありますね。

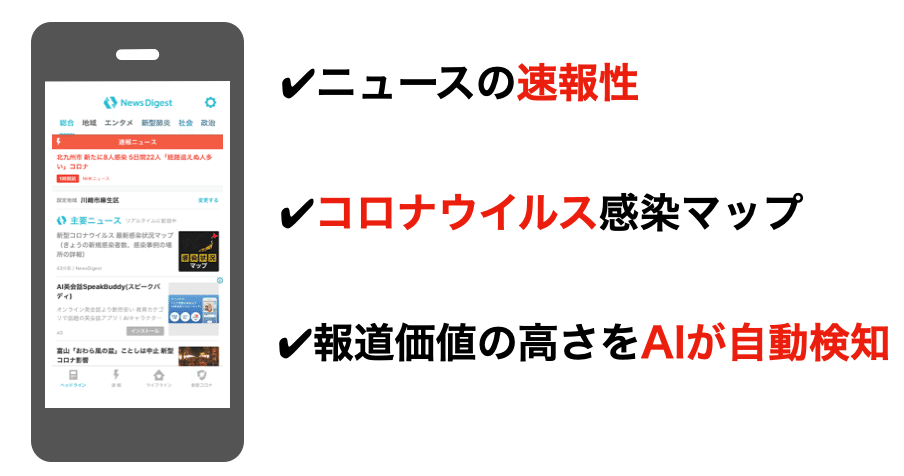

NewsDigestの特徴は以下の3つが挙げられます。

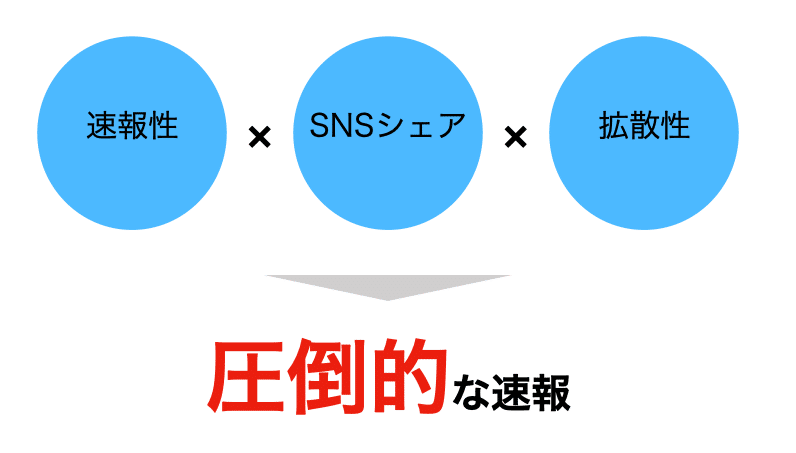

ニュースの速報性は「断トツ」らしく、他ニュースアプリよりも速報が圧倒的に早いとのこと。

地震・災害系は特に速報性は求められますし、自分の住まいや家族の住まいなど複数地域の設定も可能なため、安否確認においては非常に有用ですね。

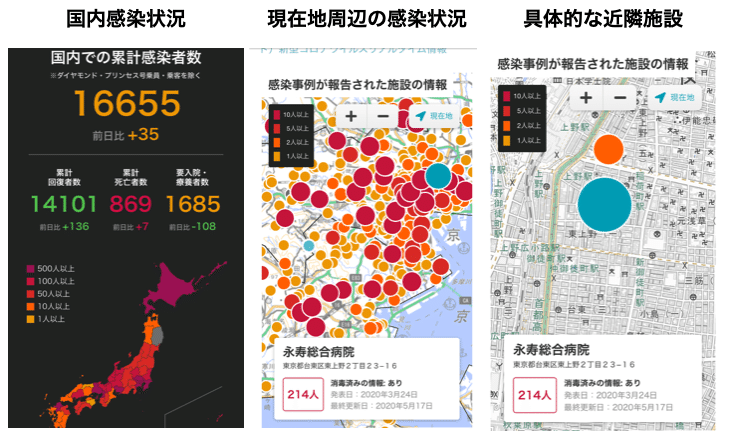

また、コロナウイルス の位置情報を元にした感染マップも特徴的です。

アプリからSNSへのシェアも可能なため、ニュースを知らないけどSNSはよくみる人にも情報を届けることができるのは良いですね。

ということは

といえそうです。

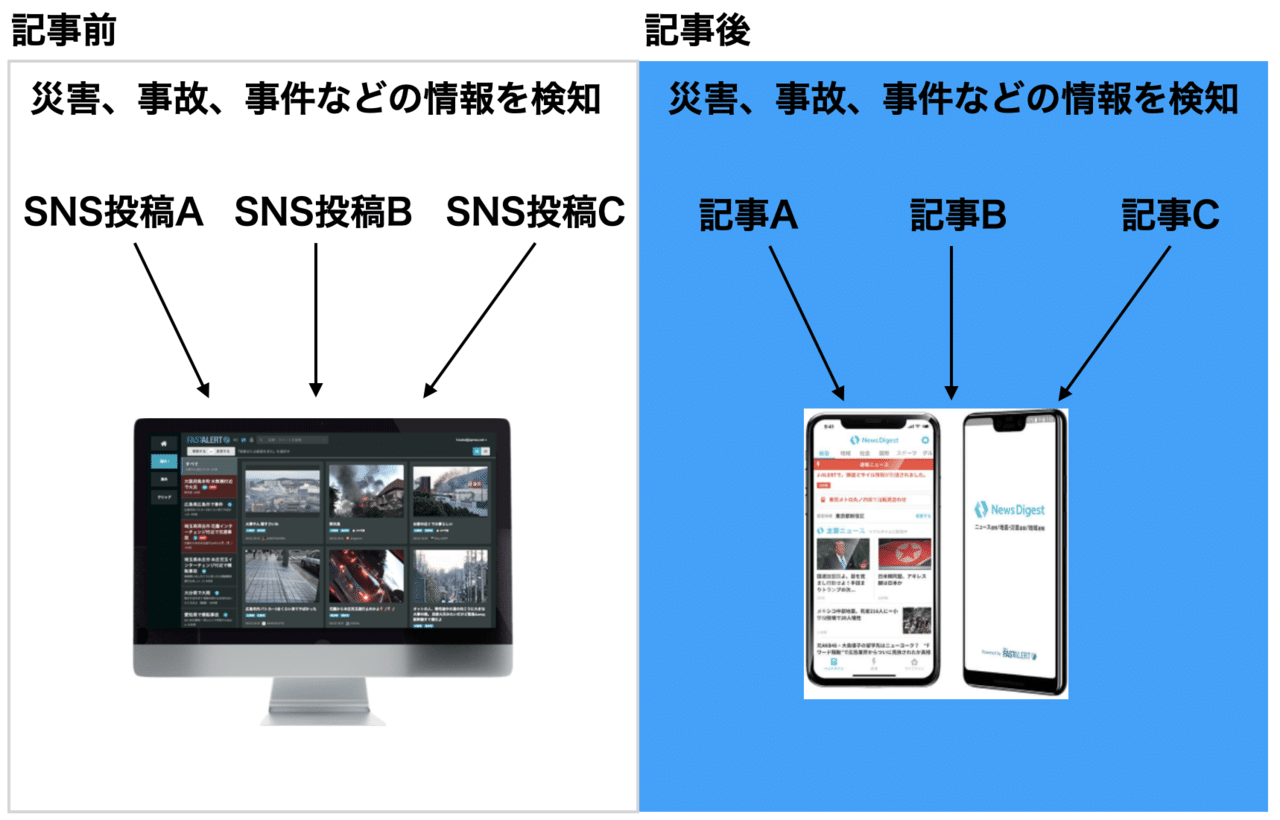

さらに特徴的なのが、別サービスとして提供しているFASTALERTと同じ仕組みを使って情報収集⇨アウトプットしているということ。

イメージは以下の通りで、記事前はFASTALERT、記事後はNewsDigestになっています。(違ってたらご指摘ください)

わかりやすい流れは兵藤さんのnoteが参考になります!

NewsDigestの特徴やビジネスモデルがわかったところで、マーケティングトレースに入っていきます。

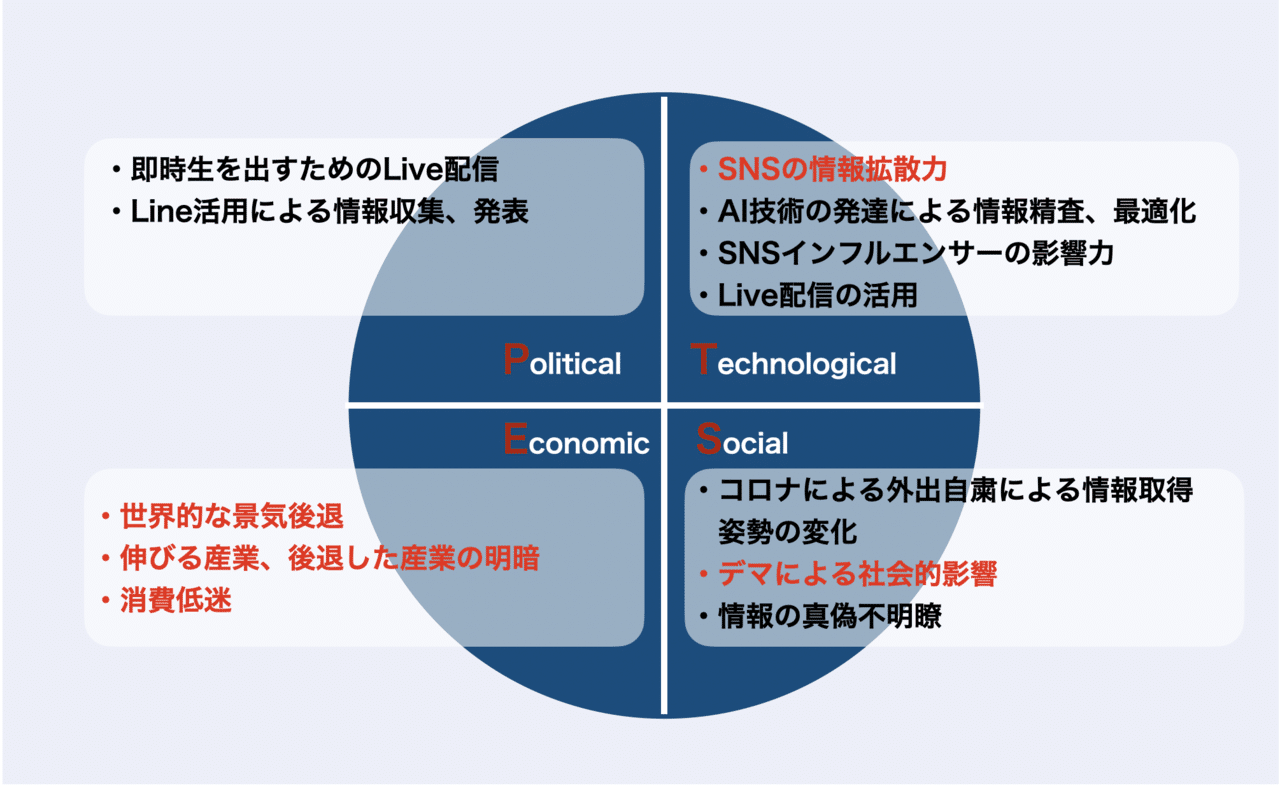

PEST:外部環境の整理

コロナウイルスによる影響で、PESTは大きく変化しました。

SNSは情報拡散力や真偽不明にも関わらず国民の行動に大きく与える影響力があることが、今回のコロナ騒動により顕著になりました。影響力の大きさもあってか、政府や都知事からのLive配信も活発に行われましたね。他にはLINEと提携し、LINE活用による即時情報発信・収集も行われる様になり、今回のコロナを機に年齢層関係なくWebメディア接触者が増加したことも、これまでと比較して大きな変化です。

と、同時にデマ情報も多かったことから、これからはより正確で早い情報伝達・取得が出来るように求められる。

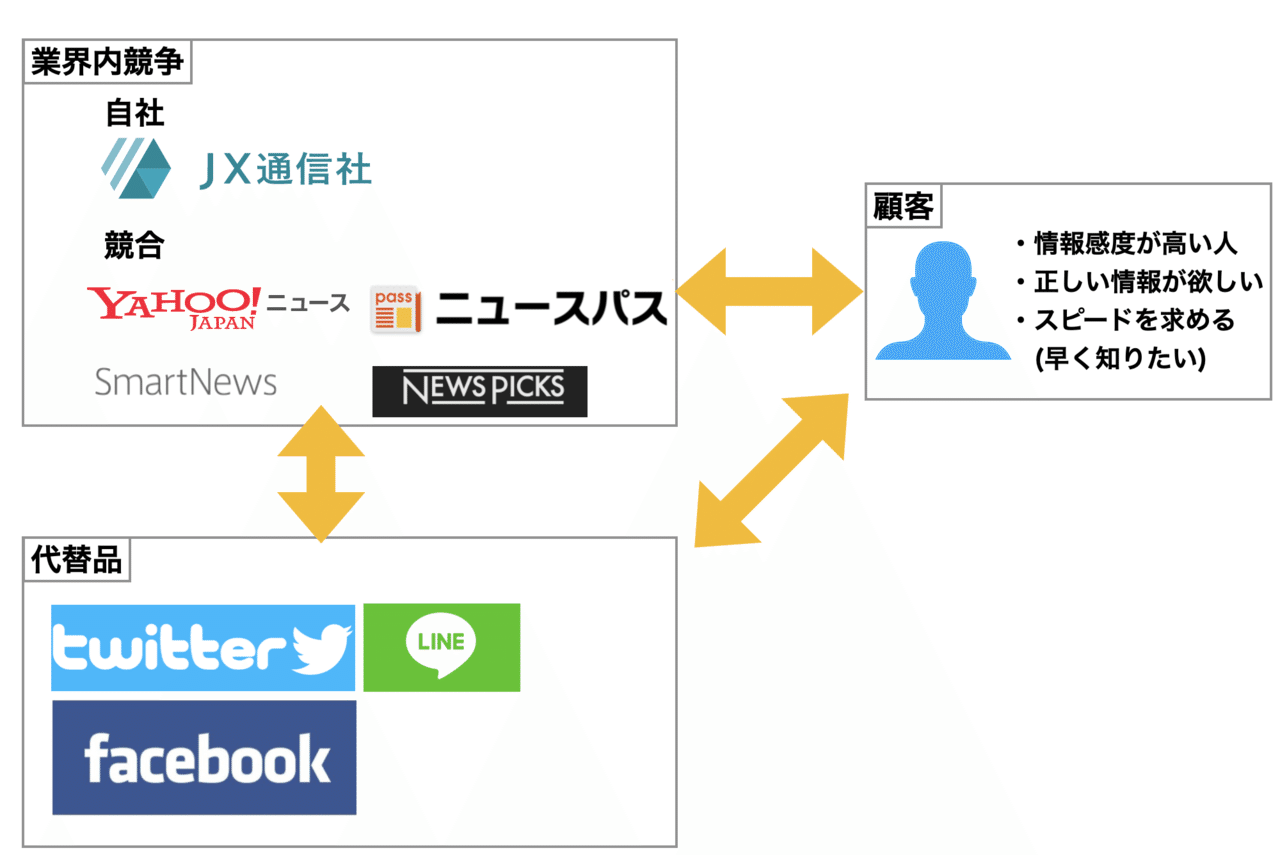

競争環境の整理

特に業界内競争、顧客ニーズ(KBF)、代替サービスにフォーカスします。

上図を当てはめると、以下の通りになります。

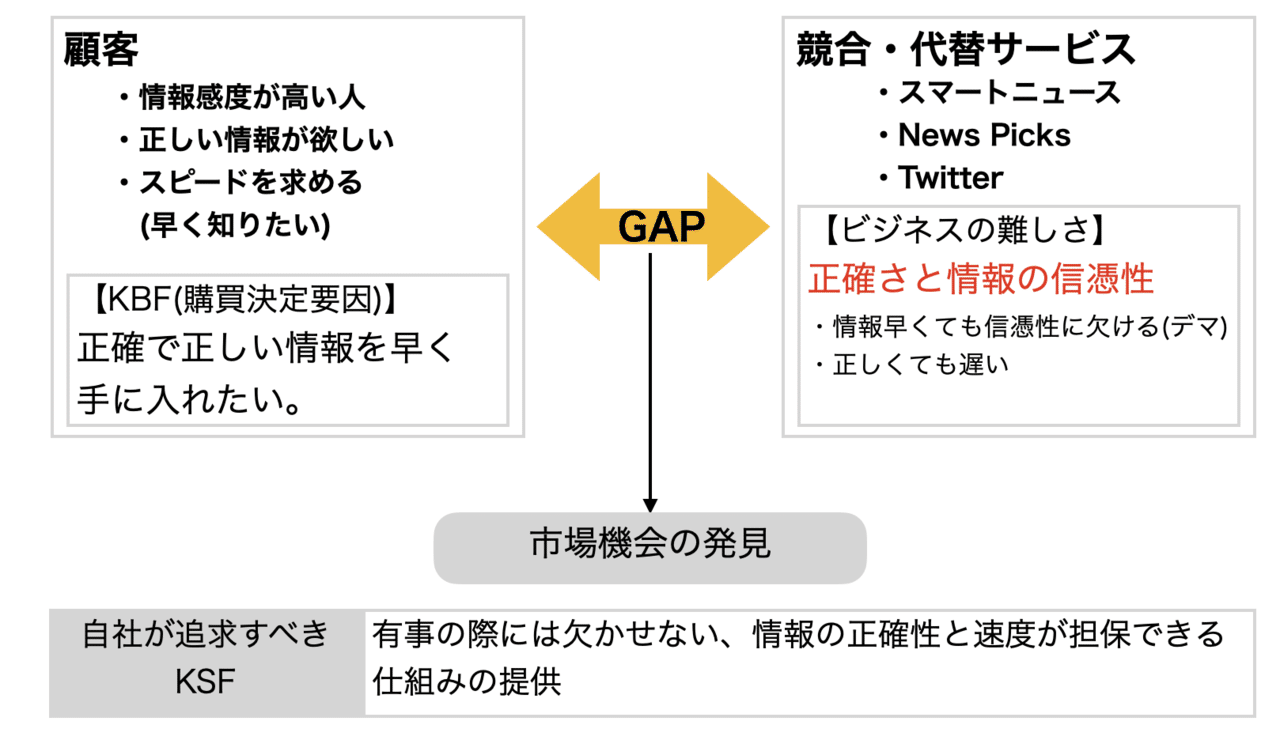

顧客のニーズと競合や代替サービスが満たせていないモノはなにか?

ここの深堀がKSF(成功要因)となります。

4P:マーケティングミックスの整理

特に目立ったプロモーションは行なっておらず、新型コロナ感染マップにより、一気に知名度が上がりDL数を伸ばした模様です。

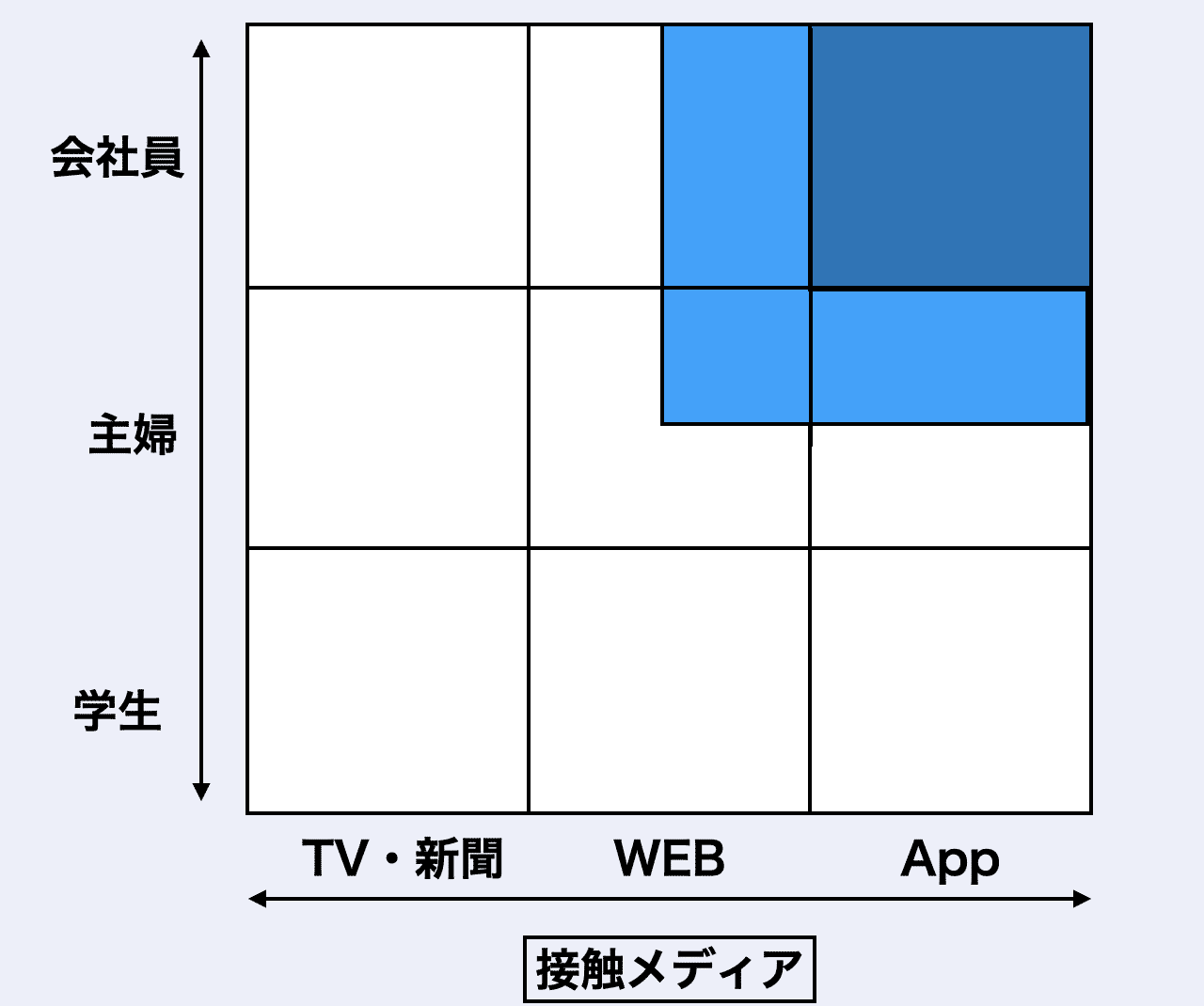

STP分析:ターゲット、ポジショニングの整理

ターゲットとしているユーザーは「忙しくて時間がない人」「TV、新聞をゆっくり見れない人」「通勤電車の移動時間に素早くチェックしたい人」などが考えられます。

基本的には色んな情報をチェックしたい人だと考えられるが、速報性を重要視していることから時間軸の要素が入ってきます。

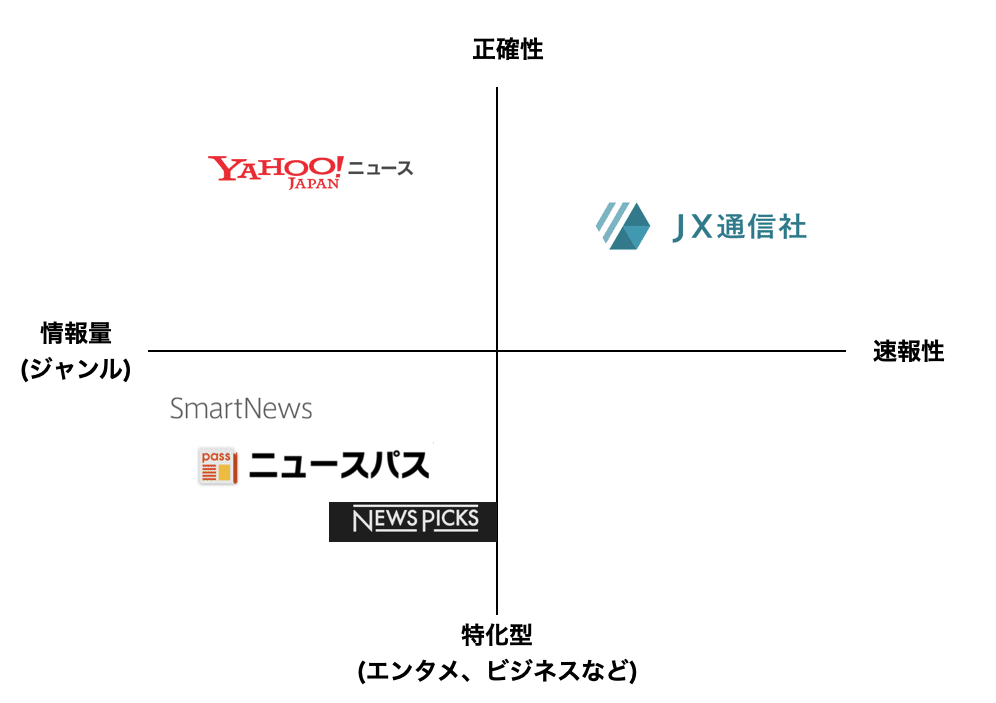

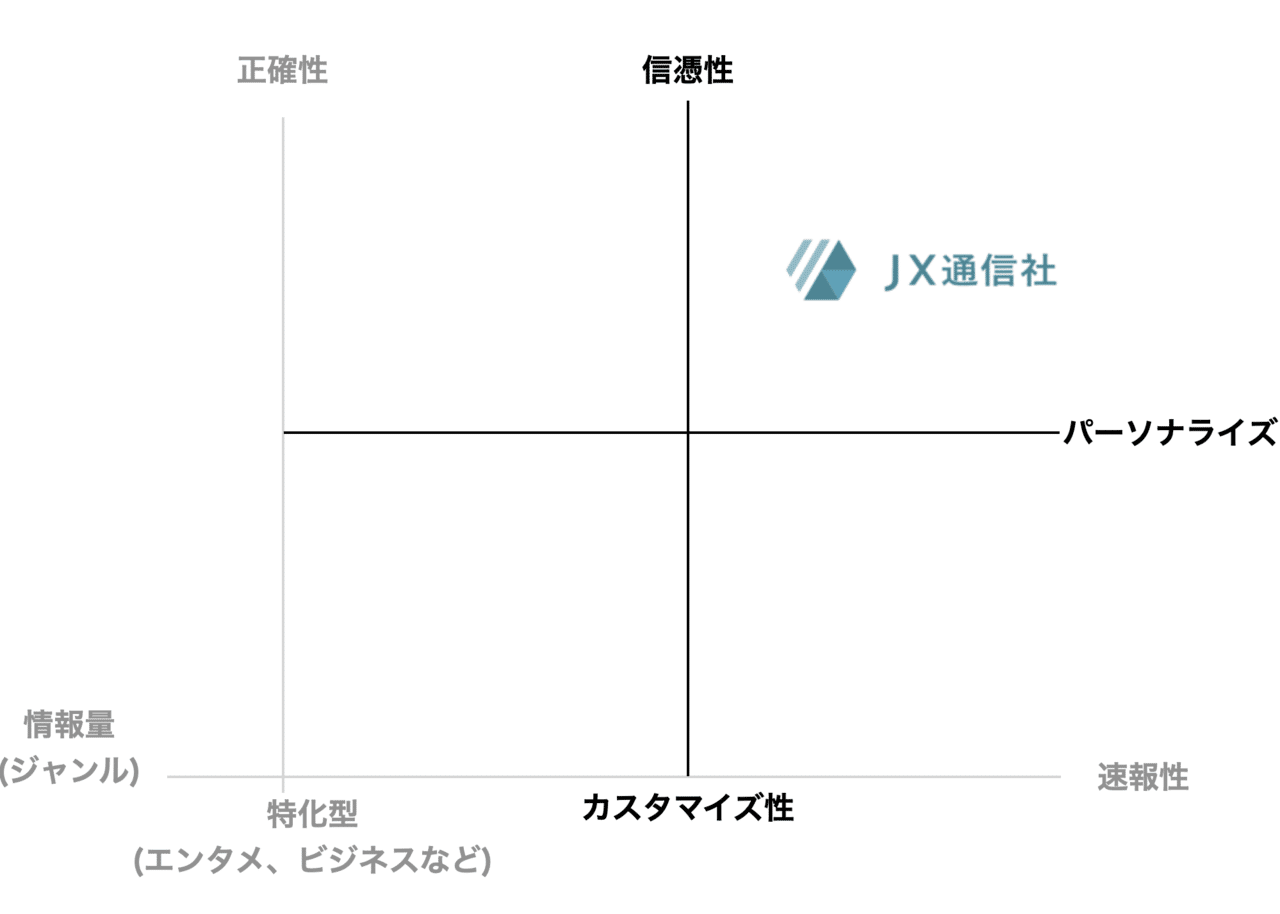

ポジショニング

「正確性」「速報性」のポジショニングを取りに行っています。

正確性は、FASTALERTの仕組みと同じでデマ情報かどうかを判断しているそうです(間違っていたらすいません)

また速報性はサービス概要にもある通り、報道記者が多く利用しているのが特徴的です。

速報性が極めて高いという特性から、TVを中心とする報道記者が多く利用しています。

打ち手を考えるための考察と整理

これまでは、News Digestのトレースですが、現状を踏まえて今後の打ち手を考えるために、整理します。

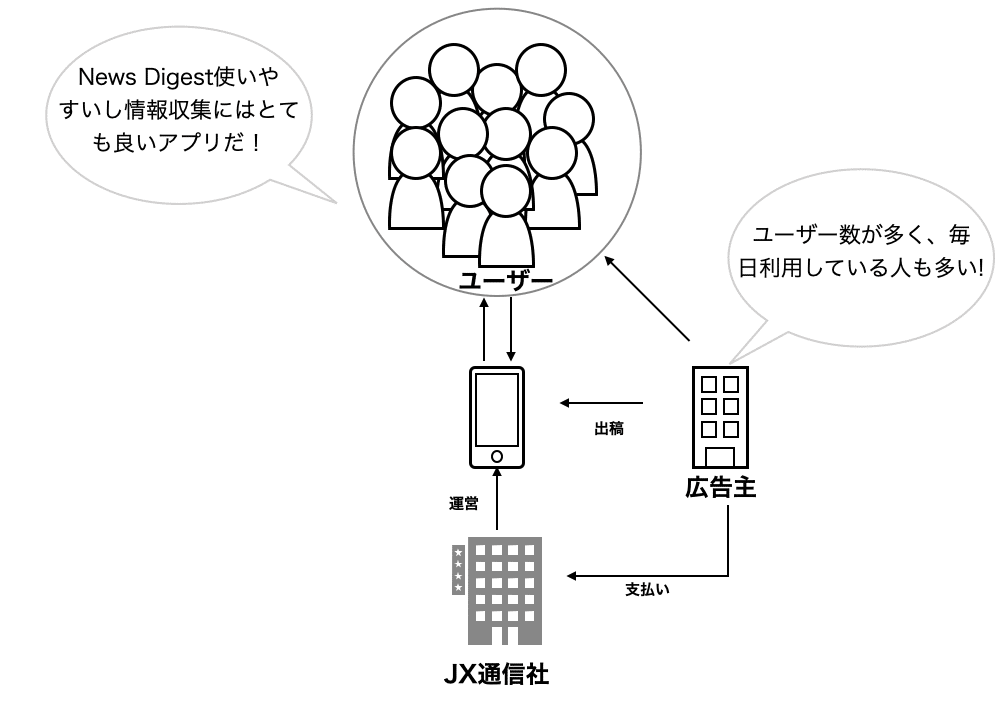

まずは、ビジネスモデルから打ち手の方向性について整理。

前出のビジネスモデルを省略化していますが、News Digestは広告主からの広告出稿により成り立っていますね。

広告主から「出稿し続けたい。もっと出稿したい」と思ってもらう為には、またユーザーからどのように思われていると良いのでしょうか?

上図の通り、

ユーザー:使いやすさ、情報収集には欠かせないアプリ

広告主 :ユーザー数の多さとアクティブ率の高さ

ですね。

継続的にユーザー数を増やし、アクティブ率を高ていくことが、CMOとして考えていく内容となります。

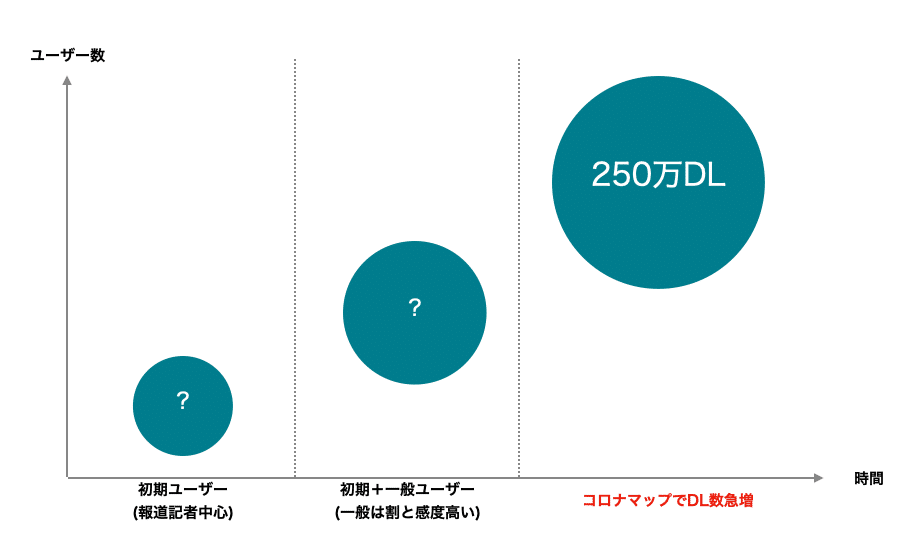

これまでのダウンロード数について簡易的に時系列でまとめると以下になると想像します。

特にコロナマップによってダウンロード数が一気に増えています。

アクティブ率は正直不明ですが、ニュースアプリではDAU(デイリーアクティブユーザー)数が重要ですね。

WAU(ウィークリーアクティブユーザー)やMAU(マンスリーアクティブユーザー)だと、週/月に1回しか立ち上げないニュースアプリだと広告主からすると、魅力的には思えないはずです。

広告主視点では、以下が重要な指標となりますね。。

すると、ユーザーを増やし、アクティブ率を向上させる取組が必要です。

今度はユーザー視点に立って考えていきます。

普段ニュースサービスを利用しないこともあり、フラットに他サービスと比較すると、特に大きな違いがわからないのが正直なところです。

ということは、明確な違いを作り出す(News Digestは○○がいいよね)必要があります。

現状だとAI自動検知による報道価値の高いニュース速報・防災情報が特徴ではありますが「○○と言えばNews Digest」のイメージ想起をさせたい。

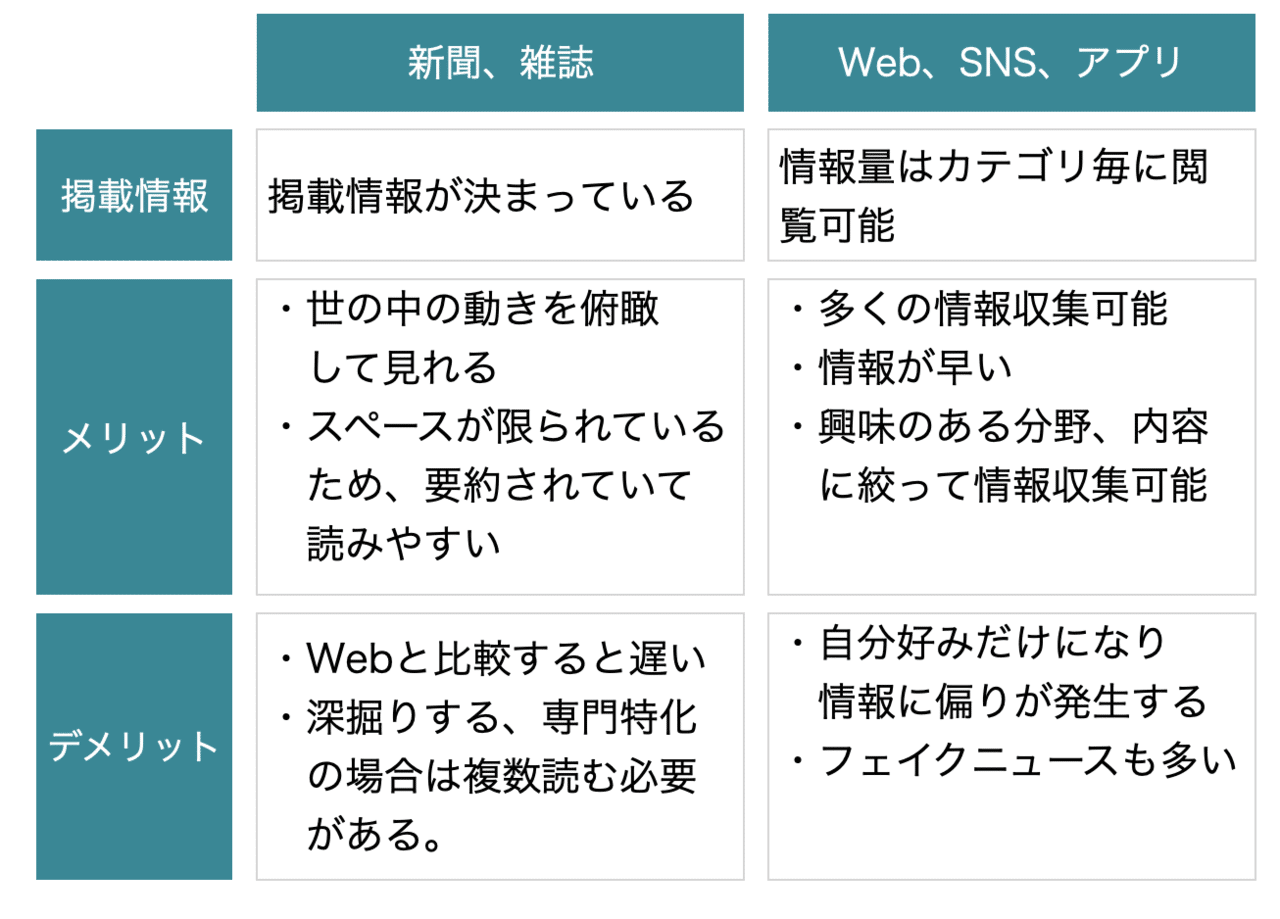

改めて、デジタルとリアルのニュースメディアの特徴について整理します。

(※個人的な見解です)

Webだけでなく、アナログな新聞や雑誌にもメリットがありますし、Web、SNSやアプリで取得できる情報にもメリットはある。

勿論デメリットも存在するので、この考察からヒントを得たい。

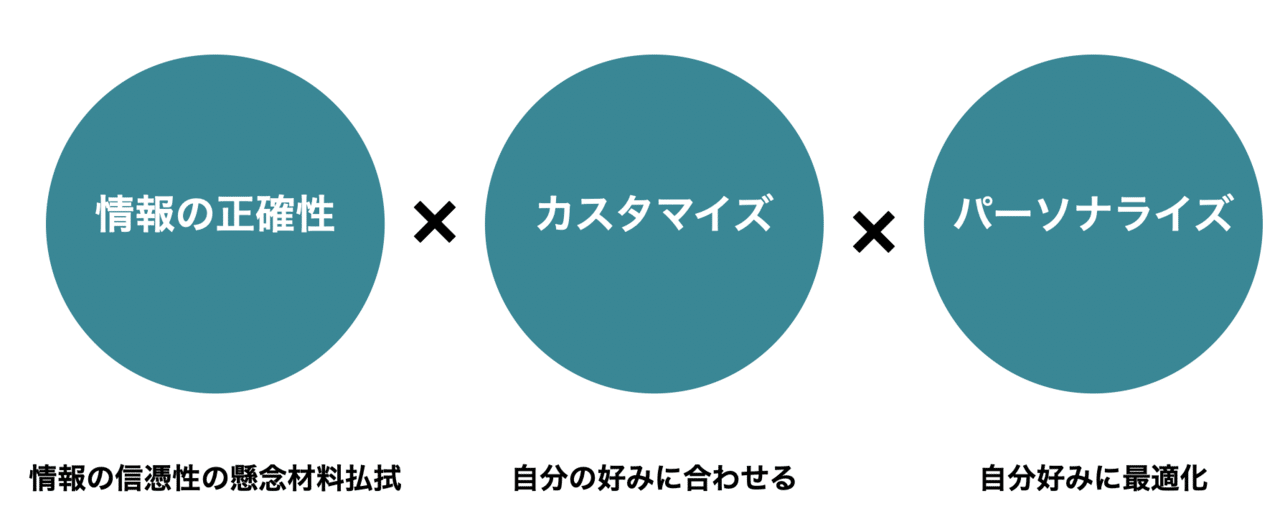

この内容から、こんなのがあったらいいな?の視点で以下の方向性にまとめます。

もし、自分がNews DigestのCMOだったら?

順番に解説します。

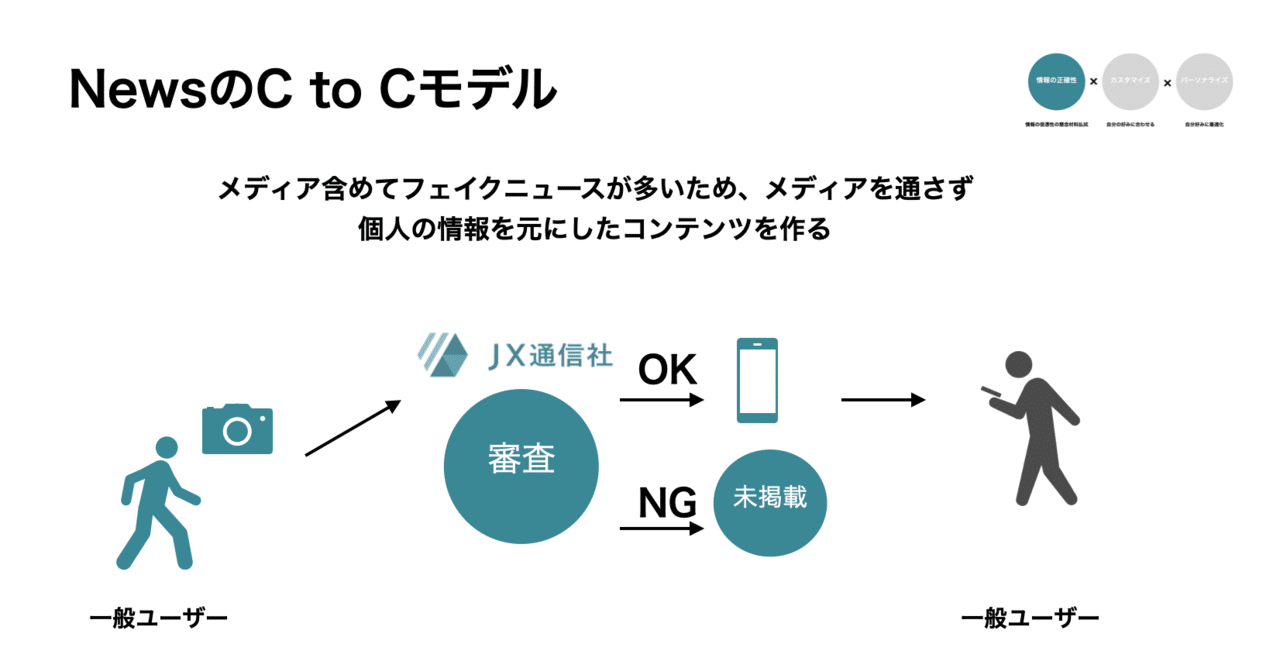

まず、情報の正確性について。現状でもフェイクニュースについて色々言われている中で、各Webサイトからクロールして情報取得しているのであれば、他メディアと比較しても信憑性についてはあまり変わらないと言えます。

SNSは別なのでFastAlertの仕組みを使って信憑性を判断しているのは価値があります。しかし、SNSを皆んなが使っているわけではないため、SNSに上がらない情報もあるでしょう。特に地元の情報など地域に特化した情報なら尚更ではないでしょうか。

地域特化の情報となると、SNSで探す側としても大変です。

そこで、各地域のユーザーが地元の色んな情報(地元ならではの郷土料理とか?や防犯、災害情報)をNewsDigestに投稿し、JX通信社側で何かのロジックを用いて審査を行い、OKだったら掲載する。

緊急性の高い情報の場合は審査によるタイムラグを考慮し、#緊急 といった判断できるラベリングを用いてタイムラグを防ぐ仕組みは必要でしょう。

これを行うことで「正確性」の担保に加え「他メディアにはない独自性」が作れると思います。

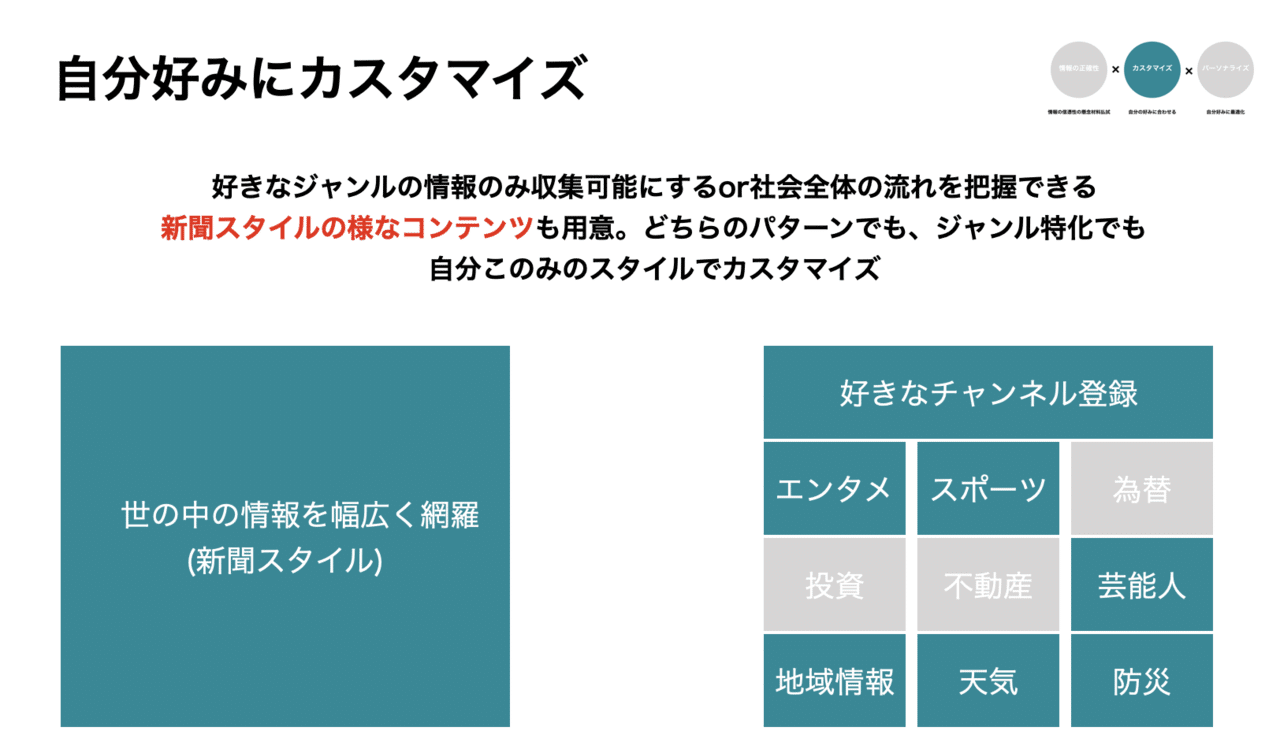

これは今でも、また他のニュースメディアでも設定可能ですが、世の中の情報を網羅的に把握できるコンテンツもあったらいいのでは?ということで設置。

なぜあえて新聞スタイルなのか?は以下記事からヒントを。

新聞紙面を読むことには、インターネットに勝る非常に大きいメリットがふたつあります。ひとつめは、読む人が新聞を通して、政治、経済、社会、文化などのそれぞれの分野で起きた出来事を、自ら俯瞰して見ることができるという点です。要するに、国内外の出来事にかかわらず、世の中の大きな流れを大まかに把握するには、新聞の一覧性が適しているというわけです。これに対してインターネットでは、情報を収集しようとしても、新聞に比べてあまりにも情報が氾濫しているのが問題点です。情報量があまりにも多すぎるために、世の中の大きな流れが把握しづらいばかりか、何が重要な情報であるのかもわかりづらくなってしまっているのです。新聞紙面においては、記者の目を通してあらかじめ重要な情報と重要でない情報が選別され、重要であると思われる記事だけが掲載されています。ですから、新聞を毎日のように読むようになれば、見出しと本文の要約文章をざっと読むだけでも、世の中の大きな流れがつかみやすくなるというわけです。

※ふたつめ以降は以下記事参照。

要するに、ウェブに頼らない人もいてウェブにはない情報収集の良さがあるからです。

偏った情報に頼らず、新聞が提供している様なコンテンツスタイルをNews Digestでも提供できれば、新聞からシフトしてくれる人もいるのではないか?という視点です。

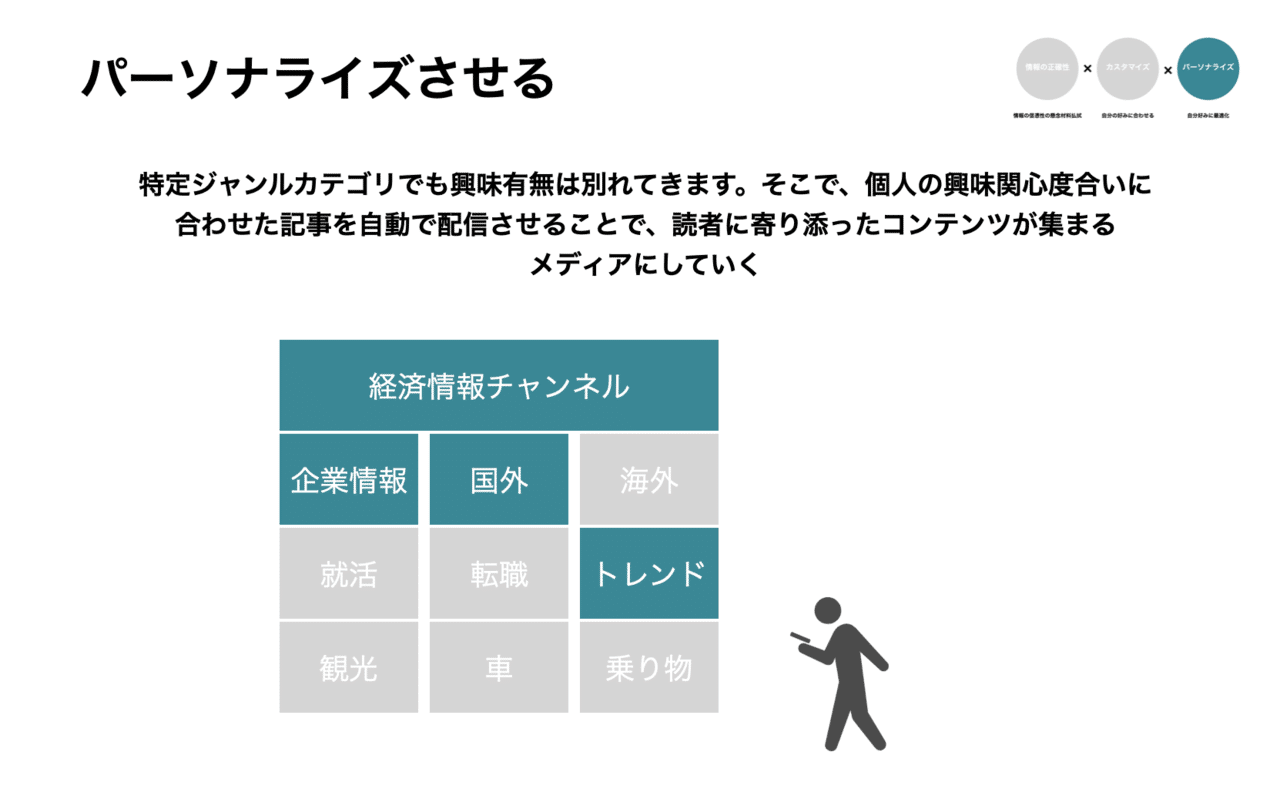

最後3つめは、読者一人一人が興味のある内容は異なるため、さらにパーソナライズできる様にコンテンツをアレンジできるようにすることです。

「経済」と一括りにしても、色んな情報が混在しているため、興味のない情報も混ざっています。それをAIで最適化すれば良いのではないか?

(もしかしたら搭載されているかも。。。)

特定の興味ジャンル、地域特性、地域でも知りたい情報(グルメ情報や、防災、災害など)柔軟にカスタマイズ&パーソナライズ可能な様にしておく。

ポジショニングマップをさらに定義し直すとこんな感じでしょうか。

つまり

身近な存在として当たり前の様にあるNews Digest。自分のライフスタイルに勝手に寄り添ってくれ、有事の際にも役に立つニュースサービスとして確立させたい。

これによって、どれくらい収益インパクトがあるのか?

対広告主向けの広告メニューである、プレミアム枠 50万~/1社の枠をベースに考えます。

現状は毎月20社(勝手に当てはめてます)の申込があると仮定すると

50万*20社*12ヶ月=1.2億の売上

となります。

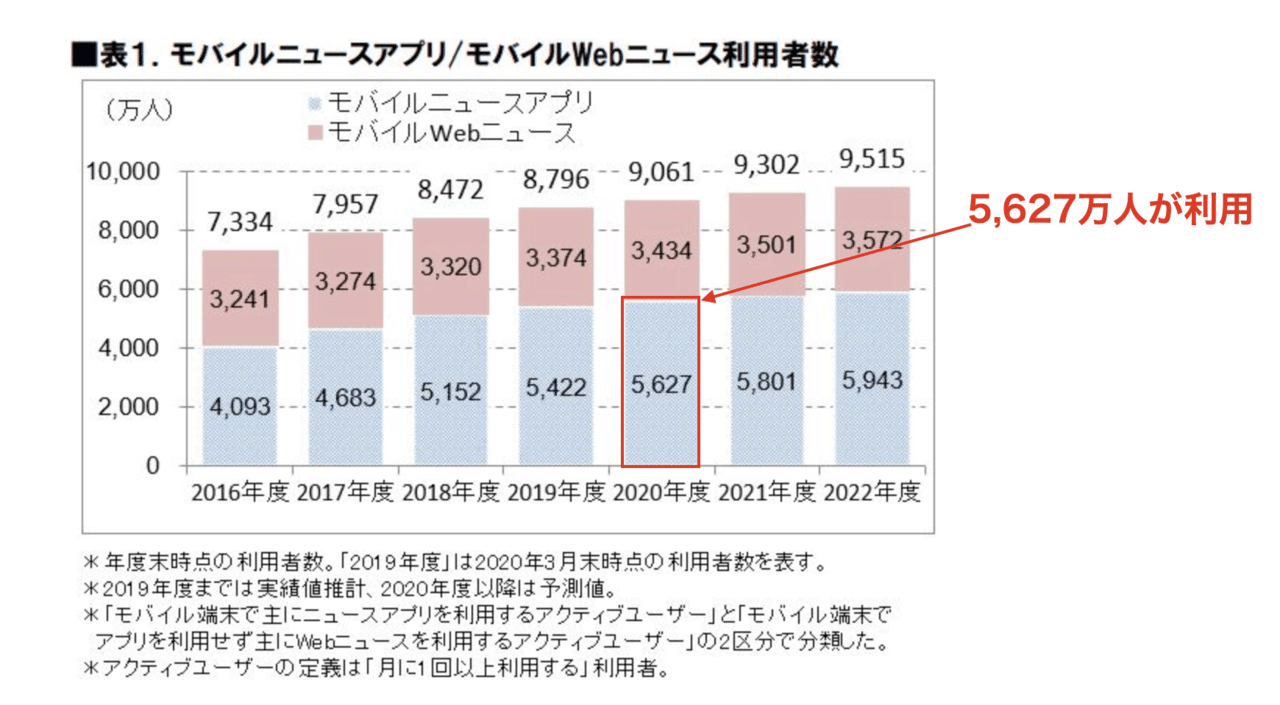

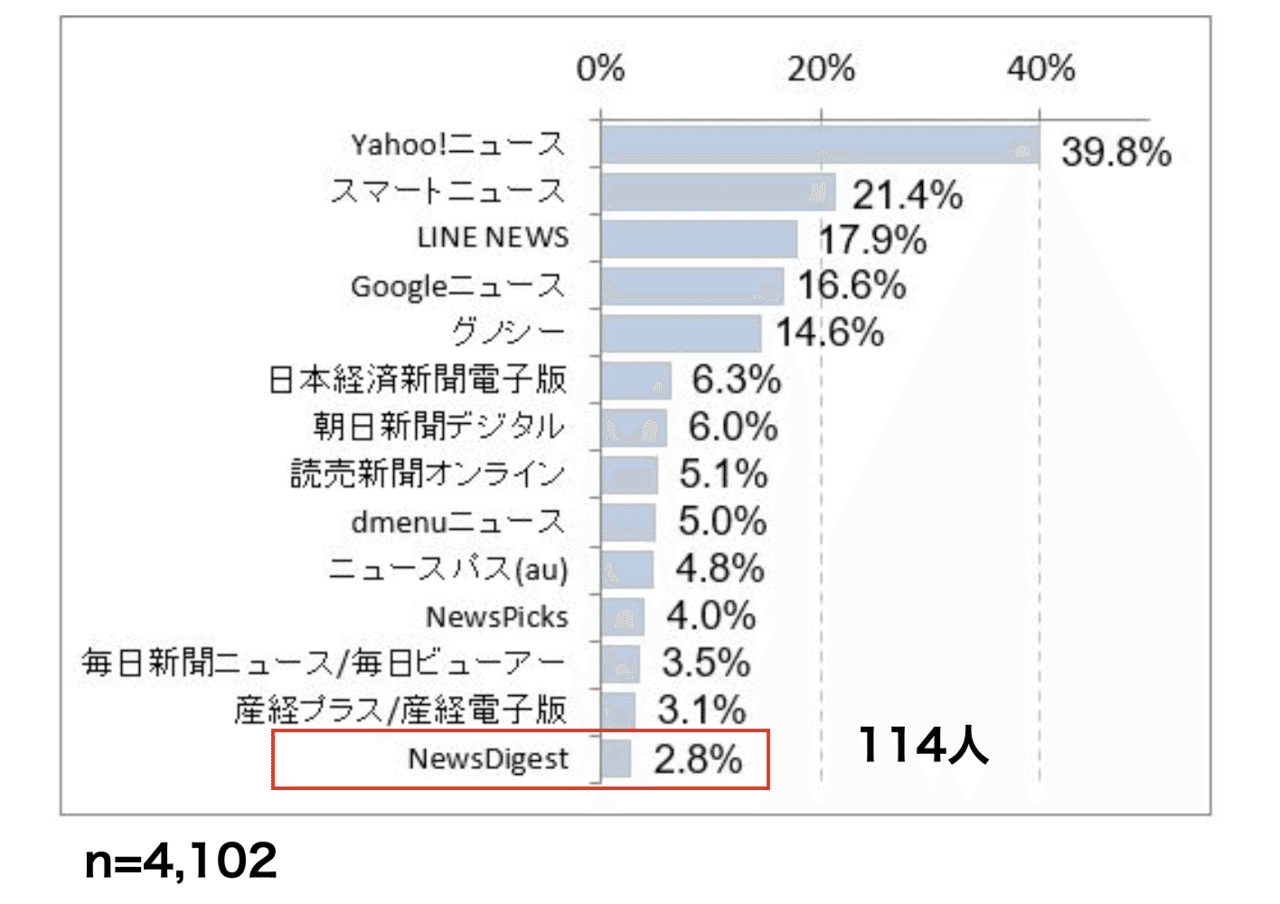

で、現状ニュースアプリの利用者数は5,627万人

その内NewsDigest利用者数は2.8%と仮定。

下のグラフは4102人に対して利用しているニュースアプリの割合を算出したもの。ここから、単純計算で5,627人の内、2.8%の人が利用していると仮定すると157万人となります。

しかし、今回250万DLとあるので実際は4.5%程の利用者割合となります。

上記打ち手を行い、仮にグノシーの次のポジションである利用率10%まで引き上げられた場合、562万人のユーザーまで一気に拡大したとします。

これまで250万のユーザー数から倍です。

出稿希望を出す広告主も倍になると仮定した場合は

50万*40社*12ヶ月=2.4億の売上

となります。

(ものすごく単純計算ですが)

ユーザー数が増えるということは、広告枠数も増えます。

数字遊びになってしまいますが、まずはユーザー数を上げることが最初に取り組んでいく必要がありますね。

DAUの観点では、細かな施策は考えられますが、まずユーザーが使い続けたい、毎日閲覧したいと思わせられる様なメディアにすることが大事なので、今回大きく3つの施策として考えました。

ニュースメディアについてグロースを考えるのは簡単ではありませんが、色々考えさせられる部分があったので、とても楽しめました。

今回はこれで以上です!

---

Twitterもやっているので、ぜひフォローを!