『踊り子日記』(1934年3月15日・P. C .L.・矢倉茂雄)

トップにP. C .L.「1934年度作品No.2」と出る。前年に発足したP. C .L.映画製作所の音楽映画としては『音楽喜劇 ほろよひ人生』(1933年8月10日・木村荘十二)、『純情の都』(11月23日・同)に続く第三作となる。今回の舞台は浅草六区のレビュー劇場。そこで働く、音楽家を目指す、進行さん・大川平八郎さん、恐妻家のサックス吹き・藤原釜足さん、バックダンサーの女の子たちの哀感を、さまざまなステージ・ショウを織り交ぜながら描いていく。ハリウッドのバック・ステージものの作り方で、リアルタイムの浅草レビューの舞台裏を活写しているのが何より。

浅草レビューをテーマにした映画は、戦後も数多く作られている。大映で京マチ子さんが、川端康成原作『浅草紅団』(1952年・久松静児)や、永井荷風原作『踊子』(1957年・清水宏)など、いずれも大正時代や戦前を懐かしむ「ノスタルジーとしての浅草レビュー」の物語だった。

昭和9(1934)年、リアルタイムの浅草を舞台に描いているという点ではノスタルジーではなくモダン。浅草がエンタテインメントの発信地だった時代の空気を味わうことができる。古川ロッパさんが、徳川夢声さんたちと立ち上げた「笑の王国」が、浅草常盤座で旗揚げされたのが昭和8(1933)年4月のこと。そこに参加した岸井明さん、大辻司郎さんたちもこの『踊り子日記』に出演。文芸部に参加した森岩雄は、P .C .L.の取締役となっていた。そういう意味ではP .C. L.も浅草レビュー人脈がたくさん流入していたことになる。

なので本作では「笑の王国」ならぬ「笑の天国」結成5周年記念がクライマックスとなる。大辻司郎さんが「月形半平太」をコミカルに演じ、古川ロッパさんが「声帯模写」をステージで披露する。ゲストも豪華で、淡谷のり子さんが「恋の月」を歌い、ベティ稲田さんがハワイアン「島の唄」を歌ってフラを踊る! 昭和9年の浅草レビューの世界にタイムスリップできる楽しさ!

原作は『踊り子日記』の島村龍三、脚色は小林勝。装置は戦後『ゴジラ』(1954年・本多猪四郎)などの美術を手がける北猛夫。音楽担当と指揮は、紙恭輔、演奏はP. C .L.管弦楽団。音楽シーンもふんだんにある。

主人公の若い男女には、『ほろよひ人生』『純情の都』に続いて大川平八郎さんと千葉早智子さん。浅草のレビュー劇場で進行係をつとめる大川謙二(大川平八郎)は、立派な音楽家になりたいと夢想している。今日も「金色夜叉」の上演中に、肝心の「月」を出し忘れて大失態。この「金色夜叉」は、間貫一をエノケン一座の田島辰夫さん、お宮をP C Lのミュージカル女優・神田千鶴子さんが演じている。貫一「来年の今月今夜のこの月も〜」と、慌ててお宮を突き飛ばしても、一向に月が出てこない。慌てて謙二が舞台に持ってくる。田島辰夫さん仕方なしに「月は無情 ♪というけれど〜」と流行歌「月は無情」(二村定一)を歌いだす。

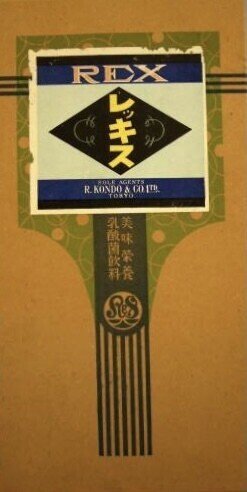

そんな謙二は、故郷に恋人・玲子(千葉早智子)を残してきて、音楽家として身を立てたいと懸命。同じアパートに住む、レビューの楽団のサックス吹き・高木(藤原釜足)に弟子入り。劇場の楽屋で、藤原釜足さんが踊り子たちにご馳走するのは、カルピスのような乳酸飲料で、「蜂ブドー酒本舗」が製造していた「R E X レッキス」。戦前、大人気の飲料だった。本作は「蜂ブドー酒本舗」タイアップで、浅草六区の街並みのセットに「レッキス」の広告、クライマックスに気付け薬として蜂ブドー酒が登場する。

さて、高木のサックスを借りた謙二が、楽屋でフォスターの名曲「スワニー河」を練習していると、それを聞いた劇場支配人(森野鍛治哉)がうるさいと、文藝部長(丸山定夫)に命じて、謙二をクビにすると高木に伝える。

それを知らされていなかった謙二、徹夜でサックスの練習で上機嫌。翌朝、浅草アパートの二階、元女優の妻・ユリエ(英百合子)はベッドでタバコふかしながら、台所で朝食を用意している高木に、あれこれ指図。藤原釜足さんの恐妻家ぶりがおかしい。東宝映画で戦後も母親役として活躍する英百合子さんのモダンガールぶりに驚くが、日本映画初の女優と呼ばれる英さんは大正6(1917)年、浅草「東京少女歌劇団」のステージに立っていたので筋金入りのレビュー育ち。その後、小山内薫の松竹キネマ研究所に参加、『路上の霊魂』(1920年)に令嬢役で出演している。

そこで謙二は、高木からレビュー劇場をクビになったと知らされる。そこでユリエは、カフェーのコックならと仕事の世話を約束。面接に出かけようとした時に、謙二の恋人・玲子が上京。ユリエと謙二の中を誤解して、その場から立ち去ってしまう。

失恋のショックで浅草を彷徨う田舎娘。隅田公園のベンチで沈んでいると、早速ぽん引きに狙われる。その場を救ったのが、サックス吹きの青木。女にはだらしない青木は、早速、玲子を連れて浅草の街へ。言問橋、松屋浅草が見える隅田公園のベンチから、雷門通りの交番、そして「雷おこし」の常盤堂の前を通る。この交番も常盤堂も87年後の現在も同じ場所にある。この映画が撮影された昭和9年には、まだ「雷門」が再建されていない。浅草のランドマーク「雷門」は昭和35(1960)年に再建されることになる。

やがて浅草六区への劇場街へ。ロケーションによる昭和9年の浅草探訪は、眺めているだけでも楽しい。セットで組まれた六区の劇場。楽屋口から踊り子・テルコ(丸山夢路)、ミエコ(宮野照子)が出てきて、玲子に「あなたのようなお嬢さんの来るところじゃない。早くお帰りなさい」と声をかけるが「あたし家出してきたんです」と玲子。結局、玲子は踊り子になることに。

そこへ、ユリエと謙二がカフェーの面接にやってくる。ここで玲子と再会すれば万事OKなのだが、ここから「すれ違い」が続いて、二人が晴れて再会するまでが、物語となる。

ユリエの女優時代、レビューで活躍していたデブチャン(岸井明)がコックをしているカフェーで働くことになった謙二。つまみ食いができるからと、コック稼業を楽しんでいるデブチャン、カツレツを揚げながら「♪スイート・ジェニー・リー」をハミングする。岸井明さんのジャズソングに昭和モダンを感じる。

この「♪スイート・ジェニー・リー」が鼻歌からバンド演奏になり、レビュー劇場の稽古場での踊り子のレッスンシーンとなる。そこで踊り子となった玲子が踊り子となっている。木村荘十二監督の『ほろよひ人生』『純情の都』に比べていささかもっさり感のある矢倉茂雄監督の演出だが、この一連はミュージカル的で楽しい。千葉早智子さんの役がモダンガールではなく田舎娘だと強調するためか、彼女と大川平八郎さんのシーンは「新派大悲劇」のような悠然とした感じで、映画のテンポがそこだけ違う。狙いなのだろうけど。

劇場では「カチューシャ」のリハーサル中。カチューシャ(堤眞佐子)とネフリュードフ(大崎健児)が大真面目に芝居をしていると、演出家が「もっとインチキにならないか? こんなインチキな世の中に、そんなクソ真面目じゃダメだぞ!」と叱る。ああ、こうしてアチャラカが誕生したのかと。カチューシャとネフリュードフの後ろでは、藤田繁さんと堺千代子さんがロシヤンダンスを踊っている。

この後も、玲子と大川のすれ違いが続く。サックスの練習を続ける謙二。シグマンド・ロンバーグがミュージカル「ニュームーン」のために作曲した「♪恋人よ帰れ Lover, Come Back to Me」を演奏しながら思うは玲子のことばかり。玲子も行く方知れずの謙二を思い続ける。

ある晩、高木が玲子を口説こうとして食事に誘うと、テルコ(丸山夢路)、ミエコ(宮野照子)も、彼女の貞操を守るためについてくる。入った店が、謙二とデブチャンのカフェー。厨房ではデブチャンが「♪デカンショ節」を歌い、キャメラがアールデコの店内をパンすると店内では客の男たちが「♪籠の鳥」を歌っている。玲子がカツレツにナイフを入れ、フォークを口に運ぶ。酔った高木は上機嫌。テルコとミエコは、フラッパーらしく、レコードの「♪ユカレリベビー UKULELE BABY」に合わせて歌い、踊る。ちなみにユカレリとはウクレレのこと。この曲は『エノケンの千万長者』(1936年)でエノケンと二村定一が歌っている。

店を出た玲子に、もう一軒付き合ってくれと執拗に誘う。そこへデブチャンが現れて、玲子たちを帰して、青木と大立ち回り。コメディなのに、かなり本気で殴り合っているのだ。まだ殺陣やアクションという概念がなかった時代なので、くんずほぐれつのバトルは結構壮絶。前作『純情の都』でも岸井明さんと藤原釜足さんがモダンボーイの仲間として共演していたが、のちに二人を「じゃかたらコムビ」としてP.C.L.が大々的に売り出すが、その原点ともいうべき喧嘩シーンとなった。

結局、デブチャンが勝利。高木を円タクに乗せて見送る。全身アザだらけ、背広がボロボロ。翌朝・女房ユリエに「今日、初日でしょ!」と尻を叩かれても、ベッドで伸びている高木。その代役を謙二が務めることになり、ユリエが謙二をレビュー劇場に連れていく。

レビュー劇場では、いよいよ「笑の王国」ならぬ「笑の天国五周年記念公演」初日。実際に「笑の王国」の常打ち小屋だった、浅草六区・常盤座に、垂れ幕を下げて撮影。こうしたロケショットに心ときめく。

舞台では、「月形半平太」を上演している。「笑の王国」で大人気のコメディアン・大辻司郎さんは、活動弁士出身、その後漫談家として一世を風靡。その大辻さんが白塗りで月形半平太を演じている。いささか頼りない感じがおかしい。「月様、雨が・・・」の芸者にはP. C .Lのトップ女優・竹久千恵子さん、芸妓には三條正子さんをキャスティング。これも「笑の王国」のアチャラカの味だろう。

続いて、淡谷のり子さんが登場。「♪恋の月」を歌う。現存する淡谷のり子さんの最も古い映像だろう。東洋音楽学校(現・東京音楽大学)で「10年に一度のソプラノ歌手」と絶賛され将来を嘱望されたが、生活のために流行歌手となる。ポリドールから昭和5(1930)年「久慈浜音頭」でレコードデビュー。同年、浅草常盤座に隣接していた映画館・浅草電気館の専属隣アトラクションで歌っていた。昭和6(1931)年にコロムビアへ移籍してリリースした「私此頃憂鬱よ」(作詞・高橋掬太郞 作曲・古賀政男)が大ヒット。浅草と縁のある歌手だった。

そして真打登場!「笑の王国」を牽引していた古川ロッパさんが登場。笑芸史の伝説となっている「声帯模写」を披露する。それまで「声色」と呼ばれていた、いわゆる「物真似芸」に「声帯模写」という勿体ぶったネーミングをつけて、そのインテリジェンスが、ハイブロウなサラリーマン、学生観客に受けたという。ここでは俗謡「♪ストトン節」を、次の三人の「声帯模写」で歌う。

(1) 二村定一

(2) 藤原義江

(3) 榎本健一

ロッパさんの芸達者ぶりが堪能できる。二村定一の特徴のある長い顔、歌い方を見事に再現している。続いては「われらのテナー」藤原義江さんの朗々たる歌声を再現、「藤原歌劇団」が結成されて初舞台「ラ・ボエーム」が上演されるのは、この映画の3ヶ月後のこと。藤原義江さんの動く姿は、日活初のフィルム式トーキー(ミナ・トーキー)第一作『藤原義江のふるさと』(1930年・溝口健二)で初お目見えしていた。ちなみにこの『ふるさと』の原作・脚本は、のちにP.C.L.取締役となる森岩雄さんだった。

そして、エノケンこと榎本健一さんは、この頃、自身の劇団「ピエル・ブリヤント」で浅草で大人気。ロッパさんの「笑の王国」と人気を二分していた。しかしその姿は、浅草や新宿の舞台を観たものにしかわからなかった頃。エノケンさんが映画に進出するのは、この『踊り子日記』の2ヶ月後、昭和9(1934)年5月3日封切『エノケンの青春酔虎傳』(山本嘉次郎)からだから、全国の映画ファンは、まずロッパの「声帯模写」でエノケン体験をしたことになる。この物真似も絶品、エノケンさんの動きの特徴を完全に把握している。

続いては、カリフォルニア生まれの日系二世でこの映画の前年に来日したベティ稲田さんが登場。ハワイアン、タップを得意としたベティ稲田さんの20歳の時のパフォーマンスが楽しめる。歌うは「♪島の唄 Song of Island」、ベティ・グレイブル主演で映画化もされたハワイアン・ミュージックのスタンダードを歌う姿は、まさに眼福! 後半には得意のフラダンスも楽しめる。

そしてレビューガールたちがラインナップしてのダンス。美脚を上げて、華麗な踊り(いささかもっさりしているが)を見せてくれる。もちろん玲子も真ん中にいる。オーケストラボックスでサックスを吹いていた謙二は、玲子の姿を見て驚く! そして玲子も謙二の姿を見て吃驚! あまりの驚きに、玲子はその場で倒れてしまう。舞台は大騒ぎ。

謙二は、舞台に駆け上がり、玲子を抱いて、舞台の袖へ。大騒ぎの舞台を収めたのは、急遽円タクで駆けつけた、高木。前夜のデブチャンとの喧嘩でボロボロになった背広のまま舞台に飛び出したのが幸いして、観客に大受け!と相成る。

一方、気を失った玲子に、気付け薬としてユリエが「蜂ブドー酒」を飲ませる。目が覚めた玲子、謙二との再会に感激するが、またしてもユリエを恋人と勘違いしてしまう。結局、謙二が高木とユリエが夫婦と説明して、玲子は自分の勘違いを恥じる。ようやく恋人たちが結ばれ、謙二はレビュー劇場の専属バンドのメンバーとなる。さて高木はというと、舞台で受けたことが支配人の目にとまって、不本意ながら専属の役者として劇場に残ることに。というわけでハッピーエンドと相成る。

昭和9年の浅草のレビューを風俗と共に活写した『踊り子日記』は、当時のエンタテインメントのスタイルを、時代の空気と共に感じさせてくれる。

いいなと思ったら応援しよう!