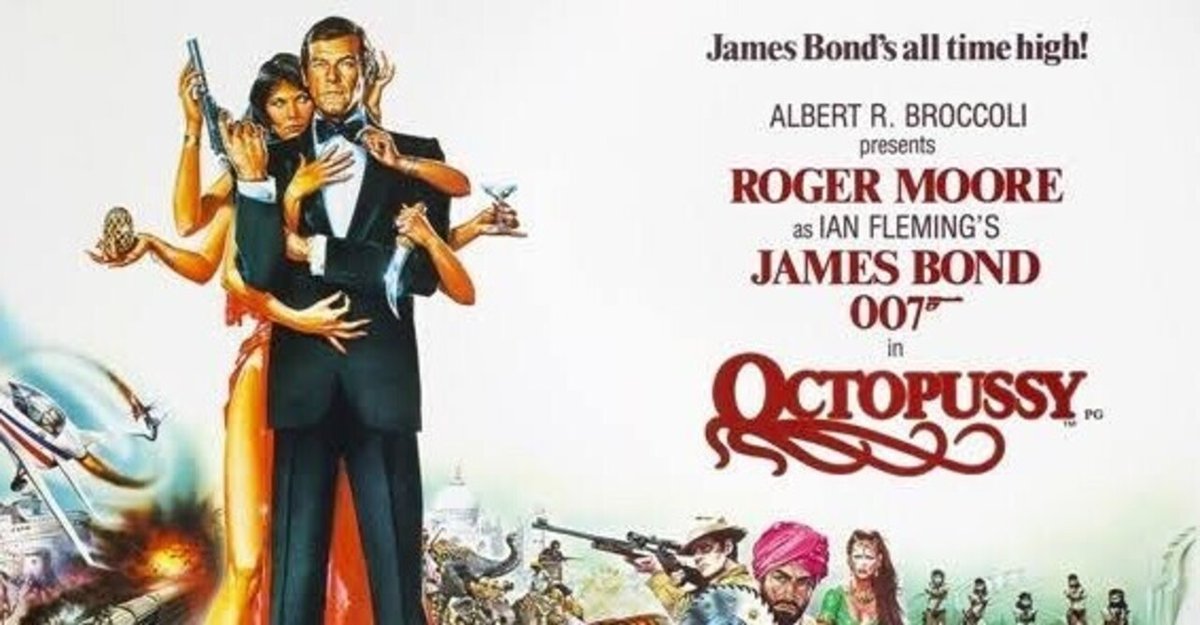

『007/オクトパシー』(1983年・英・ジョン・グレン)

シリーズ第13作。ロジャー・ムーア=ジェームズ・ボンド映画としては6作目となる。原点回帰と言われた前作『ユア・アイズ・オンリー』(1981年)でシリーズの監督となったジョン・グレンは、『女王陛下の007』(1969年)でピーター・ハント監督の助手を務めて編集を担当。ロジャー・ボンド映画のビッグバンとなった『私を愛したスパイ』(1977年)、やりすぎと批判も多かった『ムーンレイカー』(1979年)で、アクション演出と編集を担当。いわば、この時期のシリーズのツボを知っていた監督でもある。

さて、イアン・フレミングの原作「オクトパシー」は、11歳で両親を亡くして天涯孤独となったボンドの父親がわりとなった“ハンス・オーベルハウザー”を殺してしまった、イギリスの退役軍人・デクスター・スマイスと、ボンドが対決する「私的な物語」でもある。この“育ての親殺し”は、のちにツイストされて、ダニエル・クレイグの第4作『007/スペクター』(2015年)でのブロフェルドが実の父親であり、ボンドの養父を殺した“育ての親殺し”のエピソードに発展していくこととなる。

映画『オクトパシー』では、タイトル・ロールのオクトパシー(モード・アダムス)の父親が、原作のデクスター・スマイス大佐で、金塊強奪の罪でボンドに殺されたという「過去」がある。それゆえ、オクトパシーは裏社会で宝石ブローカーとなっていて、ボンドを一味に入れようとする。オクトパシーとボンドの対話で、その過去が明かされる。

また「オクトパシー」が収録された短編集「007号/ベルリン脱出」(『リビング・デイライツ』原作)の「所有者はある女性(007号の商略)」から、ソ連のスパイをしていた英国情報部の女性スタッフが、その報酬としてファベルジェ作「エメラルドの球体」を受け取る。それをサザビーズのオークションに出して、ソ連側がそれを落札。彼女は合法的に大金を得る、というシチュエーションを流用している。

というわけで、この時期、イアン・フレミングの原作の長編ほとんどが映画化されているので、前作『ユア・アイズ・オンリー』から、短篇のタイトルとエッセンスをもとに自由脚色。イアン・フレミングの味わいは、薄まっていた。今回の脚本は、ジョージ・マクドナルド・フレーザー、リチャード・メイボーム、マイケル・G・ウィルソンと、ボンド映画を作ってきたシナリオライター、プロデューサーが、ロジャー・ムーアのボンド映画らしさを、良い意味でエスカレートさせている。

ロジャー・ムーアは、1927年生まれなので、本作の公開時にすでに56歳。中年盛りとはいえ、2年に一作のペースでのボンド役は、作品を重ねるごとに「老けたなぁ」という印象が強かった。初登板となった『死ぬのは奴らだ』(1973年)から10年、精悍でスマート、ユーモラスなイメージに、経年変化が加わって、まさに円熟の境地というか。もともと、肉体を使ったアクション派ではなく、危険なスタントは、吹き替えが担当していることは、公言、というか自分のスタントを誇りに思って、その存在を早くからクローズアップするようにしていた。なので、ロジャー・ボンドは、いつしか「本人はやってないけど、本人ということね」のお約束の“旦那芸”の境地となっていた。それも観客は織り込み済み。

日本映画でいうと、市川右太衛門の「旗本退屈男」や、片岡千恵蔵の「多羅尾伴内」、嵐寛寿郎の「鞍馬天狗」のような大御所による“おじさんヒーロー”のような、ジェームズ・ボンドを余裕たっぷりに演じていた。観客も、そういうものだと、承知していた。なので鍛え抜かれた肉体の発露、というよりは、アイポップな奇想天外のあの手この手のスタントアクションが売りで、それが毎回、エスカレート。ジョン・グレン監督は、その辺りのスタントアクションを得意としたので、安心して眺めていられる。

それゆえ、すごいスタントアクションなのだけど、映画そのものに緊張感がない。けれども楽しい。という往年の「スター映画」の味わいが、シリーズに満ちていた。なのでアヴァン・タイトルから、見せ場に次ぐ、見せ場の連続。そのベルトコンベアに、ロジャー・ムーアが乗って、余裕たっぷりにボンドを演じていく。ボンド映画はそういう「娯楽」になっていた。

中南米某国のトロ大佐に化けたボンドが、新型飛行機爆破を試みるも失敗。囚われるが、CIAの美人エージェントの機転で、形勢逆転。馬の運搬車に隠していた、ミニジェット機・アクロスターで、敵基地を粉砕して、タイトルバック。このアバンだけで、当時は大満足。封切り映画館で拍手喝采だった。僕も、初日オールナイトで一回観た後、このアバンとタイトルバックだけをもう一度観たほど。二十歳の時だった。しかも、この時はショーン・コネリーが久々にボンドを演じた『ネバー・セイ・ネバー・アゲイン』と同時公開だったので、ボンド映画の新作を経て続けに観ることが出来る至福のときだった。

リタ・クーリッジの主題歌「オール・タイム・ハイ」は、シリーズ屈指の名曲で、今聴いても、良い曲だなぁと思う。当時、ミュージックビデオの全盛時代、テレビ朝日「ベストヒットUSA」で、映画のハイライトシーンを編集したビデオクリップが放送され、テレビの前で録画チャンスを待ち構えていた。

今回の悪党は、ソ連のタカ派・オルロフ将軍(スティーヴン・バーコフ)。エルミタージュ美術館の至宝を偽造し、西側の宝石商に流して私服を肥やしていたが、その狙いは、西側の基地に核爆弾を仕掛けて爆発させ、戦争を仕掛けようとする野心を抱いていた。ある時、東ベルリンでピエロに扮装して、サーカス団に潜入していた009が、ロマノフ朝ロシア皇帝の至宝「インペリアル・イースター・エッグ=ファベルジェの卵」を持ち出し、ナイフ投げの名人・ミーシカ(デビッド・マイヤー)とグリーシカ(アンソニー・マイヤー)兄弟に追われ、致命傷を追いながら西ベルリンの英国大使皇帝に「ファベルジェの卵」を持ち込み、絶命する。

ボンドは、M(ロバート・ブラウン)と美術鑑定士・ジム・ファニング (ダグラス・ウィルマー)からサザビーズのオークションに出品される「ファベルジェの卵」の裏を調べるように命ぜられる。このあたりが、イアン・フレミングの短編「所有者はある女性(007号の商略)」の設定を使っている。サザビーズでは、普段は「売り専門」のカマル・カーン(ルイ・ジュールダン)が、「ファベルジェの卵」に高額をつけるのを不審に思って、カマル・カーンを追うことに。アフガニスタンからインドへ流れてきたカマル・カーンは、オルロフと結託しており、ソ連から盗んできた宝石を、密売人・オクトパシー(モード・アダムス)率いるサーカス団に西側に運ばせようとしていた。しかし、その宝石は実は核弾頭にすり替えられていて・・・と、三組の悪役が登場する。

オクトパシーを演じたモード・アダムスは、『007/黄金銃を持つ男』に続いてのボンド・ガールとして登場。カマル・カーンの愛人で、ボンドから「ファベルジェの卵」を奪うマグダ を演じたクリスティナ・ウェイボーンがなかなかの美人。この頃のボンド映画は、プールサイドやカジノのシーンで、やたらと美女が登場。エキストラ的な役も、みんなボンド・ガールと呼んでいたが、今回はオクトパシーの率いる美女軍団のアクションがふんだんにある。

とにかくアクションシーンが多い。インドのデリーに到着したボンドの乗ったタクシーと、カマル・カーンの手下たちのチェイス。カマル・カーンの屋敷から抜け出すボンドが、ジャングルで虎に襲われ、象に乗ったカマルカーンのライフルに狙われる。また、オクトパシーとその一味の住む屋敷に、Qが考案したワニ型潜航艇で潜入したり、あの手この手。クライマックスは、東ベルリンから西ベルリンに向かうサーカス団の列車の屋根での、ボンドとカマル・カーン一味の戦い。そして米軍基地での原爆爆破のカウントダウン。で、再びインドに戻っての、オクトパシー軍団とボンドによるカマル・カーン一味との対決。ダメ押しは、カマル・カーンがオクトパシーを拉致して、側近・ゴビンダ(カビール・ベディ)と共にビーチクラフト機で逃走。ボンドが機体にしがみついてのスカイアクションは、なかなかの見もの。

次から次へとアクションの連べ打ちで、しかも結構凝っているのだけど、前述のように緊迫感があまりない。快適な列車に乗っているみたいに、お話が進んで行く。これもひとえに、ロジャー・ムーアの”旦那芸”なればこそなのである。

いいなと思ったら応援しよう!