北海道「静養滞在の旅」 エピソード8 実感した炭鉱の実態

炭鉱が出来れば街ができ、炭鉱が消えれば街が消える

今回、地元民の斉藤君に誘われ、歌志内の隣町にある赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設を訪問した。その時初めて、炭鉱の実態を実感した。今回はその炭鉱と発展と衰退の実態を記してみたい。

炭鉱のことを表面的にしか知らなかった私

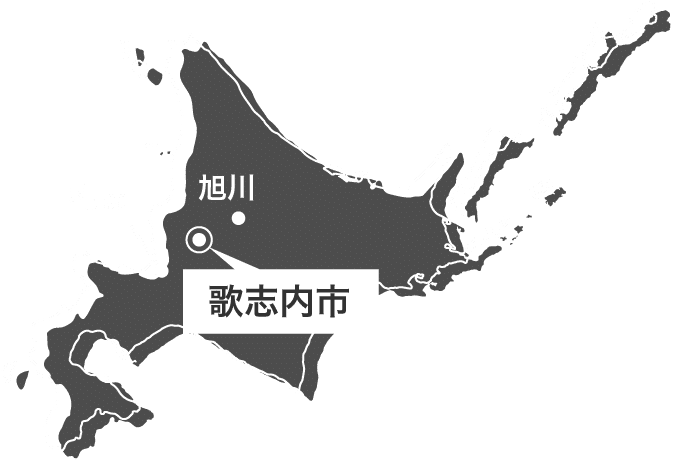

今回滞在している歌志内市は、北海道のほぼ中央に位置する空知地方にある。ここには40年ほどに亘りもう何回きていることだろう。多分20回は超えていると思う。以前同市の市長に頼まれて、講演をしたこともあるし、ヨコハマタイヤの販売店の方々に集まってもらいスタッドレスタイヤの実技の指導と研修を主催したことある。

歌志内の小学校に輸入ソリを20台寄贈もしたこともあった。

それほど歌志内に来ており、市とも接点が深いのに、実は知っていたのは表面的な事だけで、全身で“炭鉱で栄えた町“を感じ入ったことは無かった。そんな私は自分を恥じた。

隣町の赤平市炭鉱博物館で炭鉱の実態を実感

同施設の正式名称は赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設という。ここには元、旧住友赤平炭鉱の立坑櫓があり、650mも垂直に地球の内部に向かって降りる。そこから水平方向に延びる坑道が、驚くくらい広範囲にわたり延びている。

私は閉所恐怖症なので、立坑には入らなかったが、博物館の展示を見るだけで、胸も気持ちも身体も締め付けられそうだった。

でもこの人たちのお陰で、小学生のころ教室に在った石炭ストーブで暖を取ることが出来、戦後の高度成長期があったのだと思うと、感謝の気持ちで一杯になった。

ほっかほかの燃える石が出た歌志内市

歌志内市は現在、地方自治体の「市」としては全国一、人口の少ない市である。その数約2,700人。炭鉱が出来、最盛期の昭和23年には4万人を超えた。当時は映画館も複数あり、活況を呈した。

その昔、炭鉱夫の方から直接聞いた言葉がある。それは「歌志内の石炭は、ほっかほかの燃える石だ。最高だぁー」。それだけ良質のものだったのだろう。

石炭は黒いダイヤモンドと呼ばれ、日本の産業の基幹エネルギーとして日本経済を支えた。学校のストーブも石炭だった。力の象徴のような鉄道の機関車も石炭で走っていた。

だが、時代とともにエネルギーは石炭から石油に切り替わっていった。それに連動し、歌志内の人口も減少し、昭和56年には1万人を割り、平成19年にはついに5千人を割り、令和5年には2,700人となった。

つまり炭鉱が出来れば街が出来、閉山すれば衰退、又は消滅しの運命を辿る。

そうならないように各市町村は必死に生きる道を模索し、地元特産品の生産や、企業誘致などで生き残りを図っているのである。

日本一安い歌志内の土地を活かして

或る時、週刊誌に歌志内の土地は一番安いと報道されてことがある。私は同市で講演会を行った時、次のように言った。

写真中央の細長い街並みがい歌志内市中心部

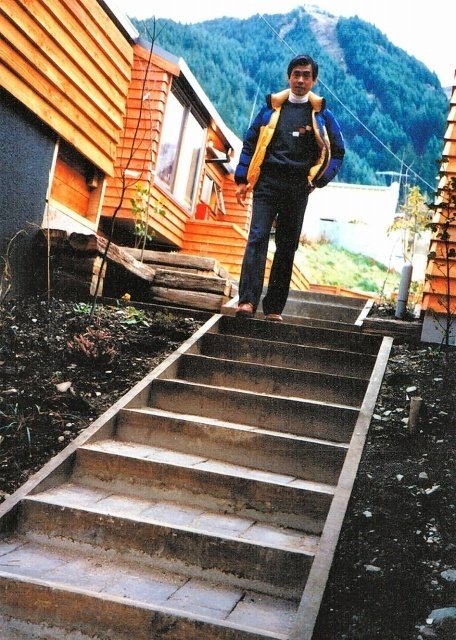

「その土地が発展するには、その土地の生産物を他へ売るか、他から人に来てもらう二つしかない。歌志内は土地が安いのだから、それを逆手にとって、欧米にあるコテージ的なものを建てて、札幌や都会から人に来ててもらえばよい。

しかも建売にすると、売れ残った時に困るから、モデル的に1棟だけ建てる。そしてあとは土地を売るか、貸すようにすればよい」

そのことを講演会でスピーチしたのには、具体的な背景があったからである。

私は、鉱山が見事に蘇ったアメリカ・ユタ州のパークシティの好例を念頭に置き、建物はニュージーランドで見た快適で綺麗なコテージを想い浮かべながら話した。

「シルバーからホワイトへ」を合言葉に見事に蘇った。

簡素な造りだが、綺麗で快適

南島のクイーンズタウンにて

その発言が功を奏したかどうかは分からないが、そのあと、別荘的な“かもい岳ビレッジ”が出来た。嬉しい限りである。

最後に思うのは、北海道に行かれたら、是非、炭鉱の遺産を見て欲しいと思う。炭鉱は日本発展の重要な歴史を築いたからである。

以下、次号のエピソードに続く

#赤平市 #park city #歌志内市