なぜ今「地図データ×スタートアップ」なのか?

アスリート向けSNS「Strava(ストラバ)」は、2020年11月に1.1億ドル(約115億円)の資金調達を発表しました。名門VCのセコイア・キャピタルなどがリードし、WSJによると評価額は15億ドル(約1650億円)にのぼります。

Stravaはスマートフォンやウェアラブル機器GPSの位置情報から、ランニングやサイクリングなどのアクティビティ(活動)を記録し、SNSでユーザー同士がつながることで1つのコミュニティを形成しています。

同社は2009年に設立、2020年にユーザー数は世界195か国で7300万人に達しました。次のグラフはStravaに投稿されたアクティビティの推移です。この5年で指数関数的な伸びを示しています。

2007年にiPhone、2008年にAndroidが登場し、スマートフォンは2013年には出荷台数が10億台に達しています。なぜ今になってStravaはユーザー数を急激に増やしているのでしょうか? その背景には「地図データのイノベーション」があると考えられます。

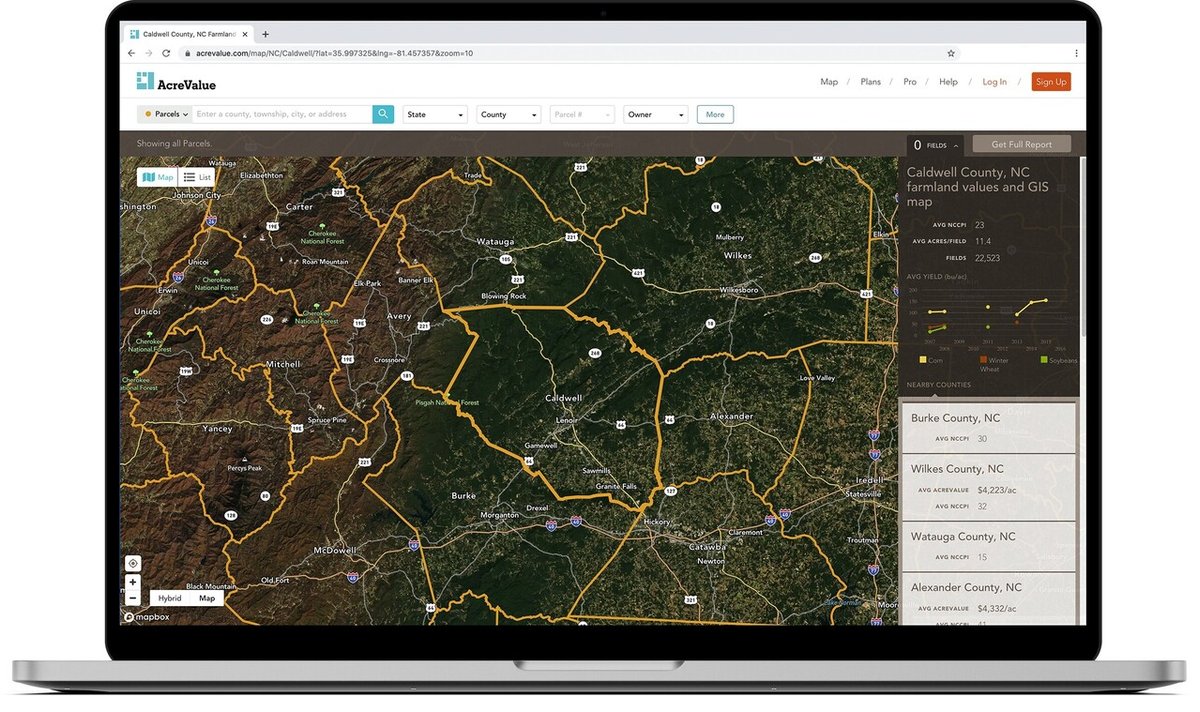

Stravaがオープンソースの「オープンストリートマップ(OpenStreetMap)」から地図サービス開発プラットフォームの「マップボックス(Mapbox)」に乗り換えたのは2015年7月。そこからスムーズなユーザー体験と融合した地図関連の高度な機能開発ができるようになりました。

2006年にアマゾンのAWS(Amazon Web Services)が驚くべき低価格で登場し、使った分だけ支払う従量制課金により、シリコンバレーほか世界に多くのスタートアップが誕生したことは広く知られています。同様に、地図データにおけるAWSのような存在が「マップボックス」です。

私がマップボックス・ジャパンCEOに就任したのは2020年11月で、まもなく1年が経ちます。しかしながら、いまだ「地図データ」のもたらす価値や、ビジネスとしての「文脈(コンテクスト)」が理解されていないように感じます。

そこで今回のnoteでは、なぜ「地図データ」が新たなスタートアップの経済圏を生み出しているのかを解説したいと思います。

グーグルマップとマップボックスは何が違うのか?

グローバル規模でスタートアップが地図データを用いたサービスをつくろうとするとき、主な選択肢は次の3つです。

1. グーグルマップ(Google Maps)

2. マップボックス(Mapbox)

3. オープンストリートマップ(OpenStreetMap)

なぜ「3つ」なのか? 実は、地図データは典型的なプラットフォーム事業だからです。

国内でも、ガイドブック「まっぷる」などで知られるToCに強い「昭文社」、カーナビへのデータ提供などBtoBに強い「ゼンリン」、同じくBtoBに強い"MapFan"を擁する「インクリメントP」など、いくつかの大手地図会社に集約されます。理由はシンプルで、①地図をつくる測量の制作コストが多額である、②地図は常に変わるため継続的に制作コストがかかる、の主に2つが考えられます。

これがグローバル規模になると、「地図データ + 描画エンジン」という要件があるために、さらに集約の度合いが強まるのです。グーグルが日本ではゼンリンから地図データを購入していたのは有名な話ですが、グーグルマップがどのように生まれたのかを追った書籍『NEVER LOST AGAIN グーグルマップ誕生』には、グーグルがある時期に世界中の地図データを一気に購入した姿が書かれています。

ヨーロッパ市場に強い「Here」や「TomTom」、米国の1969年創業の老舗「ESRI」、さらに最近ではiPhoneを擁する「Apple Maps」や、アマゾンの「Amazon Location Service 」などGAFAが存在感を強めております。新旧が入り乱れてグローバル「地図データ」市場の競争は激化していますが、やはり「グローバル × スタートアップ」向けのサービスとしては、グーグルマップとマップボックスが頭一つ抜け出ています。

上記のうち「3. オープンストリートマップ」は、2004年に英国で始まった地図データをオープン化しようという非営利のプロジェクトです。無料で使えるというメリットはあるものの、そもそも地図データの編集と更新を目的としているため、そのままで使うにはデータを呼び出すクエリ数に制限がある、開発のためのライブラリが少ないなどデメリットが多くあります。

大規模なサービスの拡大(スケール)を目指し、地図データそのものが価値につながるスタートアップのサービスでは、なかなか選択肢に入ってこないのが現状です(正確にはグローバルか国内のみのサービスかによります)。

さて、国内では「1. グーグルマップ(Google Maps)」が選択されることが多いので、そもそも選択肢が1つしかないと思われがちですが、Stravaが採用した「2. マップボックス(Mapbox)」との違いはどこにあるのでしょうか? 簡単な「表」にすると次のとおりです。

そもそもの違いとして、グーグルマップは一般ユーザー向けに提供される地図アプリケーションのサービスですが、マップボックスはプロダクトを持たない地図サービスの開発者向けのソリューションです。その違いが上記の表のような相違点につながっています。

店舗などデータの呼び出し(クエリ)回数の限られる小規模なローカルビジネスは、SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)とMEO(Map Engine Optimization:マップエンジン最適化)を兼ねて、グーグルマップを選ぶことが多くなっています。ナビゲーションするときには「グーグルマップに誘導する」というのが当たり前になっているところを見るに、一般ユーザーの強いブランド想起をとっていることがわかります。

一方で、マップボックスは「Strava」のようにグローバルなスタートアップとして、ビジネスのスケーラビリティを重視するサービスに強いツールです。ユーザーのGPSなど各種データと紐づけて「デジタル地図上にレイヤーとしてデータや情報を表示する」場合や、モバイルアプリで高速に表示するなど、地図描画エンジンとしての付加価値が求められる場合は、よりライブラリが整っているマップボックスが選ばれるようになっています。

スケーラビリティとコストの低さ、拡張性や汎用性の高さ。これらが「地図のAWS」と私が呼ぶ理由です。

では、地図データをサービスの価値につなげたスタートアップには、どのような種類があるのでしょうか? (1) 人、(2 )店舗、(3) BtoB SaaS、(4) 配送、(5) メディアの5つに分けて、具体的な最新の事例を紹介します。

(1) 人

「Strava(ストラバ)」は、アスリート(人)のランニングやサイクリングなどの活動データを地図に重ねることで価値をつくりました。ランニングやトレイルラン(山野など未舗装の道を走る)で人気のルートを表示するなど、ユーザーが日々蓄積するデータで他にないサービスを提供しています。

2011年にフランス・パリで生まれた地図コミュニケーションアプリの「Zenly(ゼンリー)」は、友達が「今どこにいるか」がわかる位置共有アプリです。日本では高校生など若い世代に人気だと言われますですが、米国でもZ世代からの支持を得て、同じくFacebookキラーとして名高い「Snapchat(スナップチャット)」により2017年に買収されました。買収額は2億1330万ドル(約231億円)です。

一方で、約3億人弱のデイリーアクティブユーザー(DAU)を抱える「Snapchat」は、地図「Snap Map」関連サービスを強化しており、最近もユーザーが近所のレストランやお気に入りの店舗を見つけられるように「My Places(私の場所)」機能を新たなに展開しました。

面白いスタートアップとしては、釣りスポットを地図上で共有し、釣り場を探せるサービスの「Fishbrain(フィッシュブレイン)」があります。2010年にスウェーデン・ストックホルムで生まれて、累計5880万ドル(約65億円)を資金調達しています。Stravaと同じようにSNS機能があり、大きな魚を捕まえたときに記録して見せびらかすことができるようになっています。

このように「人 × 地図データ」の軸では、ユーザーの居場所(GPS)データや、ランニングや釣りなど活動にともなう行動データなどを、地図と結びつけることによって新たな価値を生み出しています。

(2) 店舗

2011年に米国・ニューヨークで生まれたフィットネスクラブのサブスクリプションサービス「ClassPass(クラスパス)」は、2020年1月に2億8500万ドル(約310億円)を資金調達し、評価額10億ドルを超えるユニコーン企業となりました。資金調達時点で28か国で展開、小規模のスタジオやジムなど3万を超えるパートナーと提携しています。

モバイルアプリでは、今いる場所のいちばん近くにある提携スタジオを地図から探して、好みによって絞り込み、すばやく予約することができるため、ユーザーにとって利便性の高いインターフェイスとなっています。

米国・ニューヨーク生まれのレストランガイド「The Infatuation(インファチュエイション)」は、累計3350万ドル(約37億円)を資金調達し、2018年にグーグル傘下にあった伝統あるレストラン格付けサービスの「Zagat(ザガット)」を買収して話題となりました。提供は米国内に限られていますが、「デート向き」「ブランチ」など細かい条件で絞り込めるなど利便性は高く、フェイクレビューに悩まされる他サービスをよそに美食家たちの期待を集めています。

このように「店舗×地図データ」の軸では、店舗を探すときに地図が使われるだけではなく、ユーザーが今いる居場所から検索できるようにするなどサービスとしてより良いユーザー体験を提供するために作り込みが行われています。

(3) BtoB SaaS

次に、より専門的なデータと地図データを統合して、ビジネスソリューションとして展開している事例です。

米国とイスラエルに拠点を持つ気象情報サービスの「Tomorrow.io(旧ClimaCell)」があります。すでに累計1億8000万ドル(約198億円)を資金調達しており、独自に開発したセンサーのネットワークから地理情報に基づく正確な気象予報データを提供しています。航空会社、運送会社、サプライチェーンなど、気象情報により大きな影響を受ける幅広いビジネスをクライアントに持ちます。

2012年に米国・西海岸で創業した「BuildingConnected(ビルディングコネクテッド)」は、建設業界向けの入札管理プラットフォームです。地図データの地理情報に基づき、建設の請負業者を選定することができます。2019年1月に、CAD(キャド:コンピューター支援設計)のソフトウェアを開発する「オートデスク(Autodesk)」により2億7500万ドル(約300億円)で買収されました。

2014年に同じく米国・西海岸で創業した「Granular(グラニュラー)」は、農業向けプラットフォームです。気候や土壌、税金や穀物価格などのビッグデータを読み込んで地図上に表示し、作物の収益性などを判断することで農業の生産性を向上します。農作業を行う作業員や作物の在庫などを管理するSaaSとして提供されています。2017年9月に創業200年の歴史を持つ化学メーカーのデュポンにより買収されました。

以上のように、「BtoB SaaS × 地図データ」には、より専門的なデータと地図を掛け算したサービスとして、気象情報、建設業、農業、さらには不動産などにもいくつかの事例があります。

(4) 配送

人やモノを運ぶ「配送」は、当然ながら地図とは密接な関係にあります。

2012年設立のオンデマンド食料品配達プラットフォームの「Instacart(インスタカート)」は、累計27億ドル(約2976億円)の資金調達を実施し、390億ドル(約4兆1600億円)の評価額となるユニコーン企業です。Uberのように配達員がどの注文をいっしょにピックアップすべきかを提案し、最適な配送ルートを表示します。

最近になって登場したユニークなサービスとしては、英国で生まれたモバイル理髪店「TRIM-IT(トリムイット)」があります。移動式のQBハウスのようなサービスで、スマホからユーザーがヘアカットしたい場所やタイミングを自由に選んで予約することができます。ユーザーの居場所へ、理髪店自体を動かしてしまうという斬新な発想です。YouTubeにBBCが取材した動画がありますので、ご覧ください。

「配送 × 地図データ」には、ユーザーが注文した荷物を送り届けるほか、サービス自体が指定の場所に届くという事例が登場しています。

(5) メディア

インフォグラフィック分野では、複数のデータや情報を1つの地図で表現する手法が定着しており、デジタル地図になることでさらに表現力が増しています。海外ではCNNやニューヨーク・タイムズ(The New York Times)、日本でも日本経済新聞などでの事例が数多くあります。

また、世界No.1の旅行ガイドブックシリーズ「ロンリープラネット(Lonely Planet)」のアプリでは、インターネットに接続できない海外の旅行先で、オフライン地図を見られるという価値の高さがユーザーから評価を得ています。

スタートアップではないものの、メディアとしての付加価値をつけるために、情報やデータと組み合わせて「デジタル地図」に表現する手法は、これからも広まっていくのだろうと思います。

「地図データ×スタートアップ」が盛り上がる3つの理由

さて、ここまで(1) 人、(2) 店舗、(3) BtoB SaaS、(4) 配送、(5) メディアに分けて、さまざまな事例を紹介しました。では、あらためて今なぜ「地図データ」なのでしょうか? 理由を3つ挙げたいと思います。

①スマホアプリのユーザーをつなぎとめる

これまでの消費者向けのスマートフォンアプリでは、サービスや機能の”新しさ”を競い、「ダウンロード数」を伸ばすことが優先されてきました。しかし、ダウンロードを伸ばすための平均獲得コスト(CPI)は上昇を続けています。

ユーザーの限られたディスプレイの土地をめぐって多くのアプリが乱立し、さらにアプリの機能的な目新しさが薄れてきたために、ユーザーの離脱を防ぐ「リテンション」にチカラを入れる必要が出てきました。

アプリ市場のデータ分析ツールを提供する「アップアニー(AppAnnie)」とマップボックスの共同調査によれば、Mapbox SDK(ソフトウェア開発キット)を導入したアプリの月間ユーザー数(MAU)は平均13.3%、滞在時間も平均15%向上しました。ユーザーのリテンションに効果があるため、アプリケーションに地図の導入が増えたというのが1つの理由です。

②地図に重ねるデータレイヤーの情報量が増えた

もちろん①だけでは、スタートアップが登場する理由としては不完全です。いちばん大きいのは、地図に重ねるデータレイヤーの情報量が増えたことです。アスリート向けSNS「Strava(ストラバ)」では、スマートフォンだけではなく、スマートウォッチや自転車に取り付けるサイクリングコンピュータと連携することで、位置(GPS)・心拍数・走行速度・距離などのデータや情報を取得することができます。

これらの活動データを地図を組み合わせることで、ランニングやトレイルランで人気のルートが表示できるようになるなど、データの価値がアプリ内にストック(蓄積)します。ストックすればするほど、大きな差別化要因となります。

国内では飲食店を探すとき、「食べログ」「ぐるなび」「ホットペッパー」ではなく「グーグルマップ」「インスタグラム(Instagram)」で探す人が増えているという調査結果があります。2021年5月にインスタが「地図検索機能」を導入しましたが、ユーザーが地図で検索するようになったのも「グーグルマップ」「インスタグラム」に飲食店の口コミや写真などがストックして有用な情報の量が増えたからと考えられます。

さらに、ユーザーがPCで事前に調べて予約して地図をプリントアウトするのではなく、外出先のその場でスマホを使って飲食店を探すようになりました。つまり、現在地からの距離や場所がすぐにわかる「地図検索」が有利になってきているのです。

③世界的な潮流となりつつある「GAFAへの対抗」

最後の理由は、「GAFAへの対抗」です。ユーザーのデータを地図に重ねることで「ストック価値化」してしまうと、地図を自社で提供できるGAFAのような資金力のあるプレイヤーに貴重なユーザーデータを専有されてしまう恐れがあります。

アマゾンがマーケットプレイスの小売店(サードパーティ・セラー)での購買データを確認し、売れ筋があればアマゾン自らがその商品を販売するという逸話があるぐらいです(詳しくは『ジェフ・ベゾス 果てなき野望』参照)。

先ほど「①」でアプリ内地図の導入によりMAUが増加するというデータがありましたが、せっかく自社のアプリに来てくれたユーザーをGAFAのようなプラットフォーマーへ逃さないようにするため、地図サービスの開発ツールであるマップボックスを使うというわけです。

こうした対GAFAの流れは、アマゾンキラーとも呼ばれるカナダのEC構築プラットフォーム「shopify(ショッピファイ)」を代表に「D2C(Direct to Consumer)」とも呼ばれており、世界的な潮流となっています。shopifyはあくまでSaaS(Software as a Service)であり、顧客管理やマーケティングは店舗自身が行うものです。

同じように、マップボックスはあくまで地図サービスの開発プラットフォームであり、自社がフロント(アプリケーション)となる消費者向けサービスはありません。立場としてはshopifyと同じSaaSに近いものです。

国内の「地図データ×スタートアップ」は?

日本ではどうでしょうか。マップボックスが2019年7月に日本市場に進出、2020年3月にマップボックス・ジャパンが設立されましたが、まだ知名度がそれほど高くないため、そもそもグーグルマップやオープンストリートマップ以外に「地図データ」の選択肢があることが知られていないのが現状です(私たちのPR不足もあります)。

今回は、国内スタートアップの事例を2つご紹介します。

1つは、「(1)人」のToCサービスとして、登山アプリ「YAMAP(ヤマップ)」があります。

2013年7月の創業で、2018年4月には約12億円を資金調達し、2021年6月に250万ダウンロードを超えました。国内の登山人口は650万人前後と推定され、3人に1人が使うアプリとなっています。(引用元)

SNS機能があり登山の活動日記が投稿できるほか、地図をオフラインでも利用できるため、登山中の電波が届かない環境でもスマホで現在地が確認できるという特徴があります。

もう1つは「(3)BtoB SaaS」として、国内の生活者・旅行者分析サービス「CITY INSIGHT(シティ・インサイト)」と、インバウンド対策総合支援サービス「inbound insight(インバウンド・インサイト)」を展開する株式会社ナイトレイです。2008年10月の創業で、これまで累計14億円の資金調達を行っています。

SNS解析データ、人流データ、決済データ、位置情報データなどを地図上に表示することで、高度な分析サービスを提供しています。

「地図データ×スタートアップ」を考えるためのヒント

では、国内の「地図データ×スタートアップ」はどうすれば生まれるでしょうか? 「ToC」と「ToB」に分けて、ポイントを1つずつ挙げたいと思います。

「ToCサービス」のポイント

ToCサービスについては、ユーザーが使う「目的」から考えるとわかりやすいと思います。ユーザーがスマホで地図を使うときは、何かをしようとしているタイミングです。「行きたい」「走りたい」「遊びたい」「釣りしたい」「旅行したい」「食べたい」「登山したい」など、それは動詞として表現できるはずです。

グーグルは行動を起こす瞬間を「マイクロモーメント」と呼んで「キーワード検索」をオススメしていますが、「○○したい」をかなえるサービスを提供するアプリがあるならば、ユーザーが検索するよりも前に、まず最初にアプリを開くはずです。

ユーザーには目的の場所や店舗があるわけですから、「キーワード検索」ではなく現在地からの「地図検索」のほうがシンプルで直感的です。外出先のその場で予約してもらうなど、アクションまでのすべてをアプリのサービス内で完結させればOKです。

「ToBサービス」のポイント

「ToBサービス」については、地図に重ねるレイヤーのデータや情報にはどのようなものがあるのかを考えることです。気象データ、建設の入札データ、農業の土壌や価格データ、SNS解析データなど、新たに生み出された情報を取得し、地図上にビジュアライズして表示することで、ビジネス事業者の利便性を高めることができます。

マネタイズは利用形態により月額課金するなどの「SaaS形式」が主流となっており、ユニットエコノミクス(ビジネスの最小単位1個あたりの収益性)が見えやすいため、ビジネスとして伸ばしやすいのではないでしょうか。

最後に

世界のグルメ美食家に愛される「ミシュランガイド」において、本場フランスと並んで星付きレストランが多いのは日本です。レストランの数の都市別ランキングでは、1位 東京 (日本) 14万8582店、2位 ソウル (韓国) 8万3239店、3位 深圳 (中国) 5万9985店、4位 パリ (フランス) 4万4896店の順位になっており、数としても圧倒的なNo.1です(「World Cities Culture Forum」より)。

さらには、日本には四季の移ろいがあり、アウトドアスポーツが楽しめる自然ゆたかな環境があります。そうした多様性に富む国からこそ、1つの地図に集約されない、さまざまな地図サービスを創れるのではないかと私は思います。

もし地図データから新たなサービスをつくろうと思ったスタートアップの方がいれば、ぜひご連絡ください。マップボックス・ジャパンCEOとして、国内のスタートアップの方々と是非お会いしてお話がしたいと願っています。

合わせて告知ですが、Yahoo! JAPANが9-10月に「Digital Hack Day 2021」を開催します。マップボックス・ジャパンとしてもスポンサーする予定ですので、ぜひご参加ください。

創業1年と5カ月の会社ですが、これからも「こんなに便利なデジタル地図があるのか」と、ユーザーの方々にサプライズを与えられる開発プラットフォームを提供していきたいと思います。

マップボックス・ジャパンでは採用を強化中です。「デジタル地図」で世界を変えることにチャレンジしたい方、ぜひ採用ページをご覧ください。