拘束経験者としてのジャーナリズム支援「ドキュ・アッタン」を立ち上げるまで

2022年の7月30日、僕はミャンマーのヤンゴンにて抗議デモを撮影したところを国軍によって拘束され、禁錮10年の判決を受けた。日本国内外の方々の支援のおかげもあり、111日間の拘束期間の後に解放され、無事に帰国することができた。

拘束された日から、まもなくちょうど一年を迎えようとしている。

拘束された経験を踏まえて、ミャンマーのジャーナリスト/映像作家を支援するプロジェクト「ドキュ・アッタン」を始めるに至った経緯について書こうと思う。

ドキュ・アッタンとは

「Docu Athan(ドキュ・アッタン)」とは、は亡命・潜伏しながらもミャンマーの現状を伝えるために活動している人々を応援するためのプロジェクトだ。「アッタン」とはミャンマー語で「声」や「意見」という意味を持つ。ミャンマーの人々の声がより広く伝わるようなシステムを作りたいという願いを込めて名付けた(ミャンマー語の発音だと「အသံ (アタン)」の方がより音として近いのだが、「アッタン」の方が日本語の響きがよかったので決めた。)

ジャーナリストや映像作家の制作を継続的にサポートすることで、ミャンマーで起きていることがより多くの人に知れ渡ることを目的としている。

ミャンマー人作家が制作した映像に日本語・英語の翻訳字幕をつけて、無料で公開する。視聴者がワンクリックで作家に寄付を送ることができるようなボタンを搭載している。

単にお金をあげて支援をしようという形ではなく、「一緒に私たちも声をあげよう」というコンセプトを表現するため、「【1アッタン=1000円】から寄付できる」という表現をしている。

では、なぜミャンマーの「伝える人々」は現在、どのような状態にあるのか。

ミャンマーのジャーナリストたちの現状

僕自身が身を持って経験したように、ミャンマー国内では撮影や取材が厳しく取締られてる。国境なき記者団が発表した2023年の世界報道の自由度ランキングでは、ミャンマーは180カ国中173位だ。また、中国に次いで、二番目に多くのジャーナリストが不当に拘束されている国でもある。(2023年7月21日現在、81人の記者が拘束されている)

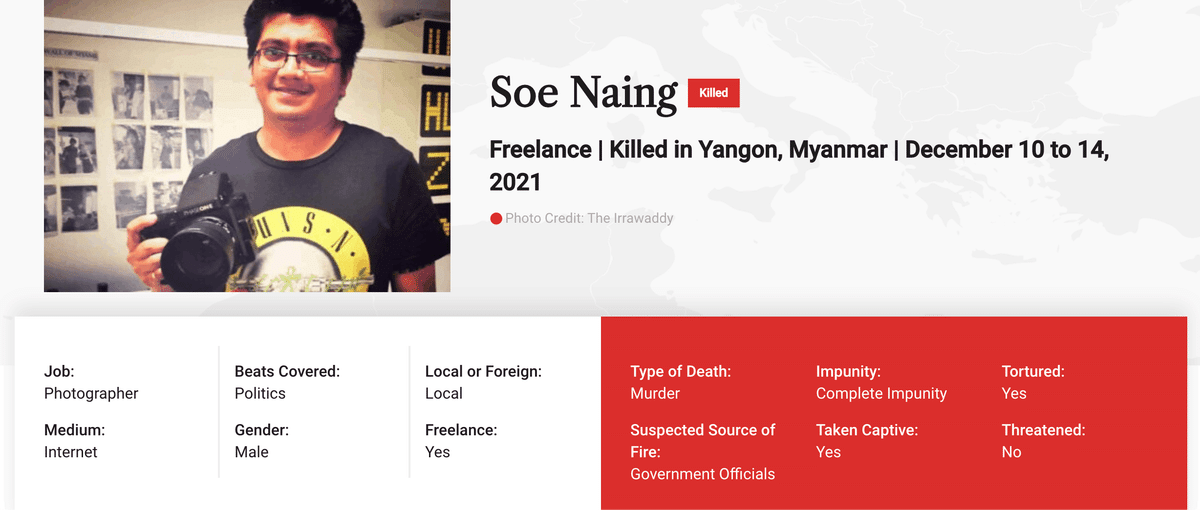

取材をしていたことを理由に拘束・拷問され、死亡することすらある。以下のエイチョー氏、ソーナイン氏の例は氷山の一角に過ぎない。

抗議デモを撮影・発信していたエイチョー氏 。2022年7月30日、ザカイン管区の自宅にて拘束される。 同日、取り調べ中の拷問により死亡したとされる。

2021年10月10-14日の間 ソーナイン氏はヤンゴンにて抗議デモ撮影中に拘束され、取り調べ中の拷問により死亡。

僕自身、抗議デモを撮影していたところを拘束された。10年間の禁錮刑を言い渡されながらも、解放されたのは国際社会からの圧力があったからに尽きる。ミャンマー人であったなら、殺害されていた可能性も高い。

拘束され、解放された立場であるからこそ、暴力によって声を奪われたジャーナリストたちのことを応援する必要があると思う。

国境地帯で取材する人々

ミャンマー国外へ逃れて活動を続けている人々も多くいる。中でも、タイ-ミャンマーの国境地帯には多くの難民が逃れており、中には民主活動家やジャーナリストたちも多い。

ミャンマーとタイの国境を越えるためには川を渡る必要がある。着の身着のままで母国を脱出したミャンマー人ジャーナリストの中には、鼻先まで川の水に浸かりながら、頭の上にカメラやPC、撮影データを乗せて逃れたという人もいる。

さらに、隣国へ逃れたとしても到底安全とは言えない状況が待っている。タイなどの国は難民条約に加入していないため、命からがら逃れてきた難民を保護しないのだ。それどころか、現地のタイ警察は難民から金銭を不当に要求し搾取する。あるいは、ミャンマーに強制送還し、国軍に身柄を引き渡す事件すら起きている。

さらに、命がけで取材をしていても資金に苦労しているという問題も指摘されている。

ドキュ・アッタンは彼らが継続的に取材をできるように、また、彼らの作品がより多くの人に見られるようなシステムを構築することを目的に活動している。

ドキュ・アッタン 予告編

今年の4月、国境地帯のジャーナリスト/ 映像作家たちに会いにいき、彼らが制作している様子のドキュメンタリー映像を作った。こちらの予告編を見ていただけると、彼らの様子が伝わると思う。タイの国境地帯の様子は、また別の記事で話すことにする。

プロジェクトが始まるきっかけ

ドキュ・アッタンが始まる直接のきっかけは、ジャーナリストの北角裕樹さんによる提案だった。北角さんは僕と同じミャンマーのインセイン刑務所にて拘束された経験を持つジャーナリストで、僕の解放活動にもっとも尽力してくれた恩人でもある。

2022年の12月の半ば、北角さんと高田馬場のミャンマー料理屋で落ち合った。僕ミャンマーでの拘束期間を経てから帰国したのが11月18日だったので、解放から一月も立っていなかった。

解放直後から立て続けに記者会見やメディアの取材に追われていたため、そのときはまだ自身の輪郭がはっきりとしておらず、自由の空気に馴染んでいないような感じがした。

北角さんはA4用紙を机の上においた。紙には「ジャーナリスト・表現者・メディア関係者の保護・支援をする活動」と書かれている。

「ミャンマー人で、今も伝えるために活動している仲間がいるから、彼らのことを支えるための活動を始めたいと思っている。これからタイの国境地帯に行って、このアイディアについて色々な人と話してくる」

その後すぐ、北角さんはタイの国境地帯に飛び立った。北角さんはクーデター直後のミャンマーで撮影中に拘束され、解放されてからもずっと「何かを置いてきてしまったような」気持ちに苛まれていたという。

彼の中にあったのは、ただ「友人たちを助けたい」というシンプルな思いだった。クーデター以前まで一緒に働いていた人々が、拘束され、あるいは全財産を奪われ、なんとか国外へ脱出していたのだ。友人をサポートしたいと思うのは必然だった。

北角さんがタイに行っている間、僕は日本でプロジェクトの仲間を探しつつ、ウェブサイトの構成などを整理していった。

作業をしているうちに、僕はどうしても2月1日にリリースするべきだと追うようになって行った。クーデターが起きてから2年目の節目となれば、日本国内でも報道が活発になる。そういった節目でもなければ、ミャンマーでどれだけ人の命が失われようが、なかなか注目されないというのが現実だ。

また、解放されたばかりであったこともあり、焦りに似た感情に苛まれてた。それは、自分だけが自由になった罪悪感に近かったかもしれない。獄中で出会った人々の姿が頭に浮かんだ。

獄中で託された想い

2022年11月17日、インセイン刑務所独房29番。早朝に「解放だ」とにて突如言い渡された。その知らせを聞いて、周りにいた囚人たちはもちろん、他のブロックにいた囚人たちまでもが駆けつけて、喜んでくれた。彼らが解放されるわけではなかったというのに、私の解放を心から祝福してくれたのだった。

鉄格子の出口まで見送ってきた人の中には、ミャンマー人ジャーナリストもいた。彼は「外に出てもミャンマーのことをやり続けろよ」と言って、僕の肩を小さく叩いたのを覚えている。

僕は映像を作ることを仕事としているのにもかかわらず、もうミャンマーへ入国することもできない。メディアの取材に応え、何度も同じ拘束体験の話をするのも疲れてきていた。そもそも、自分の拘束体験というのは、今も中にいる人々と比べたらあまりにもとるに足らないようなものである。彼らのことを考えると、自分の経験がいかにちっぽけあることを伝えようにも、どうせ人には伝わらないだろうという諦めもあった。

そんなことを考えながら、インセイン刑務所の中にいたときの手記を見返した。僕は解放されるまでの間、獄中で手記を書いていた。毎日何かしらの記録をつけることで、自分を励ますためだった。すると、10月14日の記録に目が止まった。

「在日ミャンマー人と協力して映像コミュニティを作れないだろうか」

北角さんが考えていたことと、自分は同じことを考えていたと気がついた。

クーデターから2年の節目に公開

公開のわずか10日前になって、ようやく「ドキュ・アッタン Docu Athan」という名前とコンセプトが決まった。それから自分たちでなんとかロゴデザインやイラスト制作、ウェブサイトの作成をして仕上げた。有志の友人たちがボランティアで手伝ってくれたことが大きい。また、東京藝術大学に所属し、ミャンマーとの交流事業に携わっていた居原田遥さんも中心となって活動に参加してくれた。

リリース当日、3人のミャンマー人作家の作品を掲載することができた。

ステートメント

ウェブサイトの公開当日、トップページには以下の詩を掲載することにした。ミャンマーで生きる人々の共通体験を想起させるステートメントであることを意識しつつも、それは私の体験であり、北角裕樹さんの体験でもあり、「わたしたち」の話であるという思いを込めた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

抗議の声は銃声にかき消された

硝煙と血の匂い

手首に食い込む鎖の感触と

鉄格子から覗いた暗闇を

わたしたちは覚えている

月明かりだけを頼りに

水面をかき分けて国境をこえた

冷たい水が服にしみこんだが カメラだけは守った

わたしたちは何度でも立ち上がる

わたしたちは作り続ける

声を出せない人のかわりに

いつか来る再生の日のために

ーーーーーーーーーーーーーーーー

*(現在はウェブサイトの仕様を変更し、より映像を見やすい作りに変えてある)

2023年7月25日現在、9人のミャンマー人作家が協力してくれている。協力してくれる国内外の仲間も増え、少しずつではあるが、前に進んでいるという感覚もある。

僕も北角さんも、クーデター以降にミャンマーで不当に拘束された24005人(2023年7月25日時点)のうちの一人にすぎない。

毎日声を奪われ続けている人々の分まで、自分たちはやり続けなくてはならない。ドキュ・アッタンは声を活性化させるための場所として育てていきたい。

プロジェクトを開始してから半年が経とうとしているが、広報活動などがまだまだ十分とはいえない状況だ。特に、現地の人々が制作した映像をもっと多くの人に見てもらわなくてはならないと思っています。

よろしければ、ドキュ・アッタンの各SNSをフォローしていただき今後の動向をチェックしていただけるとありがたいです。

Instagram:https://www.instagram.com/docuathan/

Twitter:https://twitter.com/docuathan

次回は、私がタイの国境地帯に行き、ミャンマー人の作家たちを被写体にドキュメンタリーを制作した話や、東京でドキュ・アッタンの上映会を開催したことについて振り返りたいと思います。