「元教員」が生きていけるのは教育界だけじゃない。きっとどの仕事にも言えること。

※この記事の続編も書きました。

教員からキャリアチェンジしようと転職サイトを覗く。出てくるのは塾、学童、家庭教師、私立学校…と同業種ばかり。他に転職実例で見るのはIT企業や教育ベンチャー。

一度「教員」を選んだらその後の道はほぼ決まっているような、限られているような、そんな印象があるのです。

直接的に教員経験を生かすなら同業種。あるいは教育系コンサルタントやコーチング。どうしても発想はそうなっていく。

(それが悪いということじゃなくて。)

でも「先生の力」って、きっともっとあるのです。「元教員」ができることはそれだけじゃないのです。「現教員」の方がもっている可能性もまだまだあると、そう思うのです。

世間一般で言われる以上に。もしかしたら僕たち自身が思う以上に。

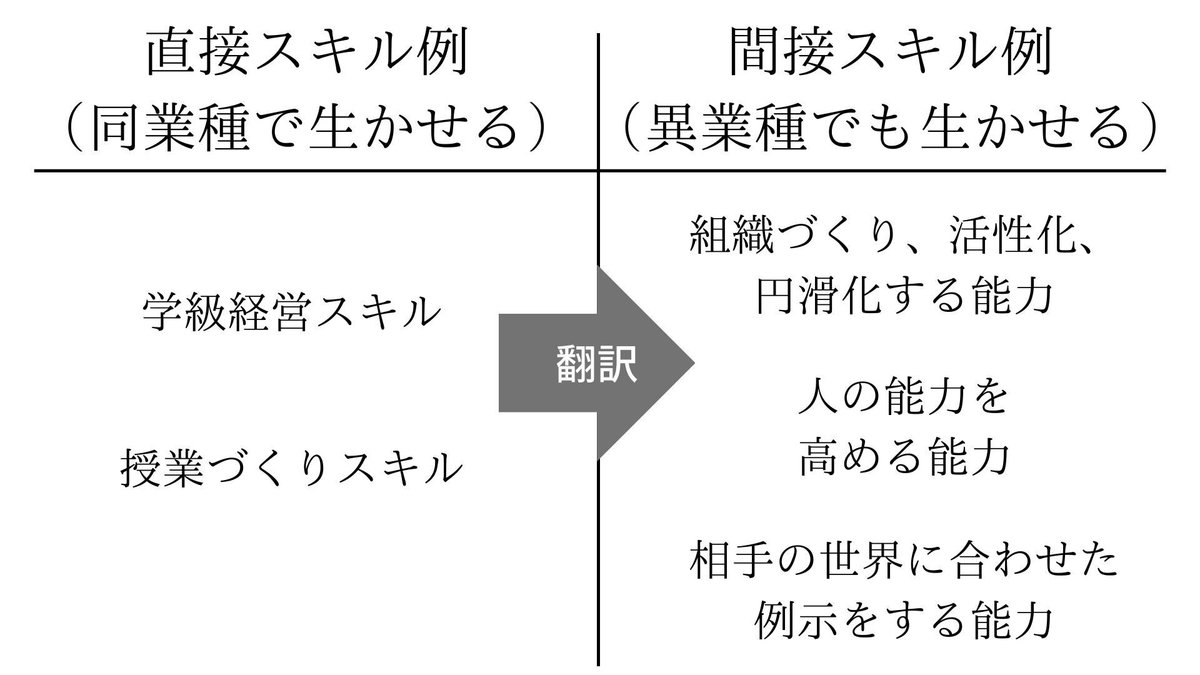

だから教員の力、こんな風に言い換えてみたらどうでしょう。そんな一例です。

ここに書いたことを起点に、あなたと話ができたら嬉しいです。

カフェという「異世界」で働いてみての、僕の実感です。

元教員の力:組織運営の視点で参加すること

教員の仕事は授業だけでなく「学級経営」も大きな要素。言い換えると「組織運営」や「組織づくり」です。

僕らは担任をして、今年はこういうクラス方針でいこう、今はこういう状態だから次にこんな手を打とう、毎日そんなことを考えてきた。集団のトップとして責任を負って、日々の判断を重ねてきた。

この経験がある人って多くないのです。僕らは自分が組織づくりをしてきたからこそ、自分が参加した場所のリーダー(僕のいるカフェであれば社員さん)の意図や狙い、孤独、本当に伝えたいこと、言いたいのに立場のせいで言えないこと…も理解することができる。

アドラーの言うように「あらゆる問題は人間関係」なら、多くの組織が人間関係や組織運営で悩んでいるはず。組織づくりをしたことがある僕らの経験は多くの組織で生きる。

組織運営の経験がある我々だから、リーダーが本当に伝えたいこと(でも色々な条件が許してくれないこと)も分かる。その期待を汲んで動いたり周りに伝えたりすることもできる。

組織運営を、メンバーの一人として組織の中から円滑にする人。これってすごい力です。

元教員の力:組織の潤滑油になること

現場のメンバー層が分厚くなれば組織はたくましくなる。リーダーの意図を汲んで体現する人が増えれば組織はしなやかに強くなる。

教室でも、こちらの意図をつかんで動いてくれる子がいると助かりますよね。僕らがあれを、組織の中で、メンバーの一人としてやるのです。

僕は今、カフェやNPOで働いています。それぞれの組織に良しとするものがある。色々な条件が働いてリーダーは自由に話せないことがある。なら僕らがその「仕方のなさ」「本当はこうしたいのに」「でも現実的にはこうせざるをえない」を言葉にしてみる。

すると誰かが抱えていた不満や「なんでこうなの?」が解決するかもしれない。

「我々ってこういうところが良いですよね」「こういう瞬間がこの仕事の意義ですよね」と僕らがどんどん言葉にしてみる。

普段の慌ただしさで流れていくこれこそが、実は一番必要で、心の栄養で、その仕事がある意味だから。再確認して、あらためて日々を送っていけるよう、あえて僕らが声に出す。

すると誰かが「やっぱりいい仕事だよなあ。明日も頑張ろう」と感じて、この場所に良いエネルギーが生まれるかもしれない。

狙いを実現すること、人間関係をよくすること。組織は結局この二つ。

ナチュラルに空気を良くしてくれる人が、どこの組織にもいるじゃないですか。僕らも同じことをできるのです。

教員経験者が色々な世界に出て行って、色々な組織が良くなればいい。

元教員がいれば組織はもっと良くなる!教員経験者が一組織に一人ほしい!そう言われるような未来。

それはきっと素敵な世界です。

(もちろん学校の中や教育界でずっと頑張るのもまた美しいことです)

元教員の力:組織論をともに語ること

学級経営をするために組織運営論を学んだ人もいるでしょう。ファシリテーション手法、組織の成功循環モデル、人の感情の機微…

10年ほど担任をして、僕自身にも組織運営の仮説があります。

たとえば「集団のエネルギーが落ちた時、組織を維持するには”目指すもの”より”避けたいこと”の共有が大事」ということ。

図にするとこんなイメージ。

つらい状況にいるとき、僕らの視野は短期的になりやすい。今日明日のことが心配になると、どうにもできないことを何とかしたくなる。そして苦しくなる。

必要なのは数か月スパンの中期的な見通し。今こういう流れになっているよね。向こう三か月で現実的に有りうるのってこういうことだよね。最悪の状況が起きるとしたらこうだよね。だからこういう手を打って止めておこう。そうして後は委ねよう。そうすれば維持はできる…

リーダーという人はきっと、たった一人でこういうことを考えている。何が確かなのか分からない中で、無数の判断を積み重ねている。その大きな孤独とプレッシャーを、「僕らの組織の今やこの先」を、共に語る相手になるだけでも意味がある。

リーダーだけでなく、組織論や組織観は誰もがもっているもの。それを語れる機会をつくることには意味がある。

僕らなら、そんなこともできると思うのです。

元教員の力:組織をよくする提案をすること

「授業づくり」とは、何をしたら相手の思考や感情がどう動くのか予測を立て、その流れをつくること。

その視点があるから、僕らは質の高いフィードバックを返すことができる。

組織をよくすることでも、お客さんに商品を届けることでも言える。

実施する側には狙いや考えがあるから、どうして予想通りに運ばないのか客観的になれない。いったい何が作用しているのか。

僕らには授業づくりの視点があるから何が要因だったか分析できる。その目をもって一人のメンバーとして体験する。質の高い街頭アンケートのようなもの。実施者が本当にほしい感想を(その施策の意図を汲みながら)手渡すことができる。

こちらに書いた「フィードバッカー」と同じことです。

教員の力、たとえば僕はこんな風に言い換えてみました。

ここに書いたことを起点に、あなたと話ができたら嬉しくて。

僕らはきっと、どんな場所でも生きていけると、そう思いませんか。

元教員の力を「間接スキル」から考えてみたい

冒頭の話に戻ります。教員の転職先が教育界に限られやすいのは、「子どもと関わること」や「授業すること」としか教員の力を見ていないから。教員の仕事がそのまま応用できる「直接スキル」としての見方です。

でも教員の力を「組織運営の経験や理論をもち、運営者の意図を汲んで体現できること」と翻訳してみる。

すると教員は「組織を活性化する人」に変わる。

「組織を活性化する人」であればどんな業界でも活躍できる気がする。

(他の翻訳もできて、それは別の記事で書きたいと思っています→追記:続編を書きました!)

図にするとこんなイメージ。

教員はすごいんだよと言うのは、こういうこと。

そして教員がすごいのなら、他の仕事だって同様にすごいはず。

今の仕事で得た力を翻訳できれば他の世界でも生きていける。

そんな翻訳を探すイベント、やってみようかな。ご興味あればお知らせください。是非やりましょう。

教員の能力は、黒板にうまく情報をまとめる力とか、話を聞く力とか、流れをつくる力とか、色々ある。

— とーる@複業教員(夏からデンマーク🇩🇰) (@toru0303) March 27, 2022

でもつまりは「相手の能力を高める能力」なんだよな。それは特殊だし、ある意味では最強の能力だとも思う。本当は一組織に一人、こういう人がほしいですよね。#元教員の可能性

ここに書いたことは自分一人の経験でしかないから、多くの人が色々な世界でやってみたら良い。

外から教員を肯定する方も、学校の中でやっていかれる方も、それぞれの場所から世界を良くしていけたらいい。

先生ってすごいのかも。世間で言われる以上に。僕たち自身が思う以上に。

教員を離れるなら、何をするのか。

教員経験を生かして教育業界でコンサルタント的な立場になるのも良い。でも別分野で初心者になるのも良い。

現場でプレイヤーをしつつメタ視点で組織を見る。どの仕組みがどう影響して、そこにいる人の気持ちがどう変わるか分析する。

学級経営と授業づくりをずっとしてきたからこそもっている、僕らの武器。

そんなことを考えられるようになった今。

学校の外に出てみて「教員を選んだ僕」は肯定されました。

#複業教員 という選択。

— とーる@複業教員(夏からデンマーク🇩🇰) (@toru0303) March 16, 2020

自分の人生に納得し、幸せに生きるために。

☑️面白いこと色々やっていたい!一つが教員。だから非常勤。僕は #マルチポテンシャライト。

☑️身軽であるために #ミニマリスト。

☑️チャレンジの中でシナジーを。本当の自信を。自分を好きになろう。https://t.co/w8XQZX3rTa

僕のスタンスは「いっしょにさがそうよ」です。

この記事に書いた「教員の力」はあくまで一例。きっと僕らの中には、まだまだ多くのものがある。

悩んでいる方、迷っている方、もっと何かありそうだと思っている方。是非いっしょにさがしましょう。

いつか話ができて、いっしょにさがせたら嬉しいです。

追記:この記事の続編を書きました

よければ合わせてご覧ください。

よければこちらも合わせてどうぞ。

こちらの記事もあわせてどうぞ。学校教員の疲れや悩みへの対策として書いたものです。