HDMIコネクターのGND端子を考える

基板設計の配線にまつわる話です。

HDMIコネクターのGND端子ってすこし不思議じゃありませんか?

フットプリントを見ると普通のコネクターですが、

ピンアサインで見るとこんな感じになっています。

差動信号のP/NのあいだにGND端子がいます。

差動信号のパターン配線は並走させるものですよね。

P/Nを差動インピーダンス100Ω(←HDMI)で電磁界結合させ、互いがリターン経路になり、同相ノイズを相殺し、信号振幅は小さくできる。

高速伝送に有利で高精細映像データをI/Fします。

ではなぜGND端子が挟まっているのか?

さくっとネタばらしをするとコネクターケーブルの構造によるものです。

ペアライン毎にGNDシールドがあり、それがコネクターのGND端子と導通しているという訳です。外部ノイズから守るとともに、各ペアライン間のクロストークを防ぐのがこのシールドの役割です。

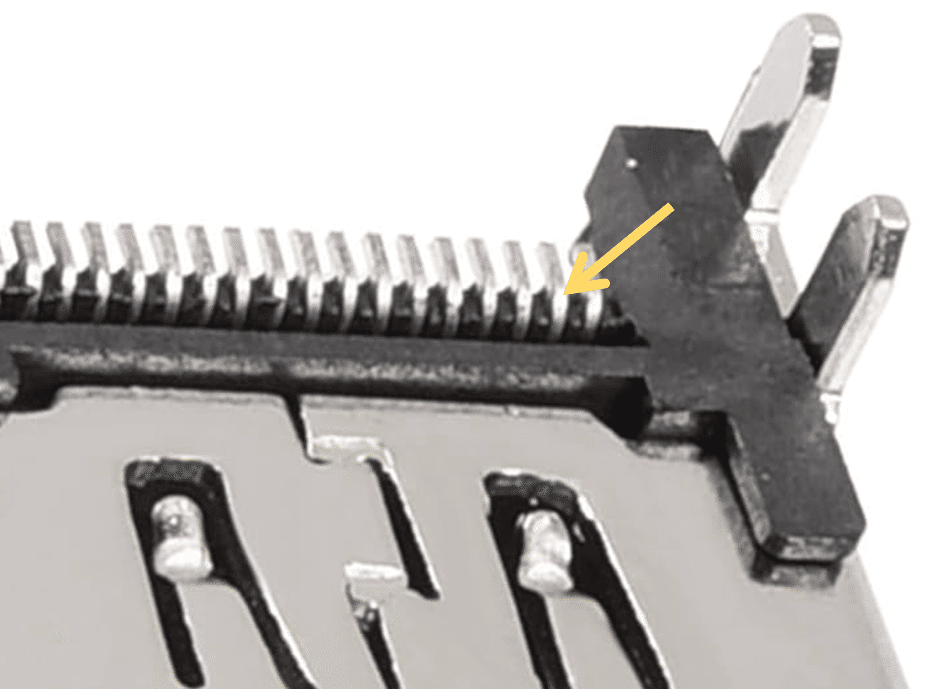

実際の配線はどうするか?これが正しいですね。

・P/Nは引き出したらすぐに並走する

・GNDはコネクターの内側に引き出す

QSFP28の信号配線は外側に引き出しますよ、みたいな話を書きましたが

HDMIのこのGND配線は内側に引き出します。

用途として「最短で基板の安定GNDと接続する」と考えた場合、

リードのかかと部分から引き出した方が短くできるので。外側に引き出さない分、P/Nがすぐに並走できるのも〇ですね。

某ゲーム機ではさらにもうひと工夫してあります。興味があるようでしたら実機でご確認ください。

ひとつ注意ですが、このGND端子はシールド目的でリターン経路ではありません(コモンモード→ノーマルモードになることはある)。

電源に対してのGND配線や、一般信号のリターン経路としてのGND配線であればコネクターの外側に引き出すこともあります。

基板データで見ると同じGNDでも、実は役割があってという感じですかね。なんでGNDがここにあるんだろう?と考えてみるとおもしろいです。