GarageBandであそぼ!(録音のしかた)

いよいよ!録音です!

GarageBandでは画面上キーボードで演奏したのをリアルタイムで録音できます。もちろんiPhoneの小さい画面上では、両手はおろか片手でもかっこよくスラスラ弾くことはできません。私はいつもファミコンのコントローラーよろしく親指2本でぽちぽち弾いてます。逆にいえば楽器経験がなくても関係ないのがいいところ。

と、その前に。録音のためにはいろいろと設定が必要です。

「え~、すぐに録音ボタン押しちゃダメなの?」って?

ん~…。

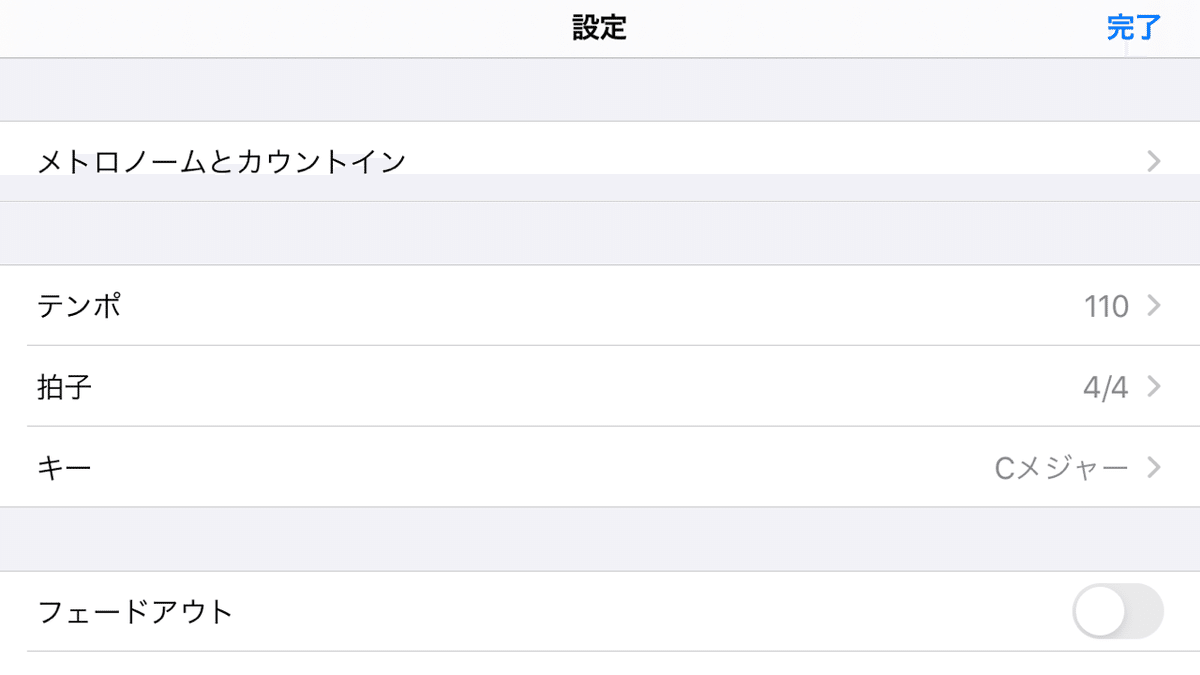

まあ、デフォルトの設定でいいってんなら別に止めません。具体的にいうとBPM110の4/4拍子で8小節間だけ録音したいならそのままでOK。時間にして17.5秒です。「もっと長いほうがいい!」もしくは「長さとか決めてないけど…」という方は次の手順読んでください。大丈夫、そんなに面倒じゃないから。やることは2つです!

1.曲の長さを決める

2.テンポを決める

まずは曲の長さを決めます。

画面上の鍵盤の上に目盛りが出てますね。これの右端にある「+」マークをタップします。

ソングセクションという画面に移ります。最初はセクションA(8小節)という表示になっています。セクション=曲のパーツのことで、要はイントロとかAメロとかサビのことです。各セクションの長さが決まっているうえで録音する場合は、

セクションA:イントロ(8小節)

セクションB:Aメロ(16小節)

セクションC:1サビ(8小節)

…などと曲の構成に沿ってセクションを入力していきます。漫画でいえば下書きでコマ割りを決める作業にあたるのかな。何となく弾いてるのを録りたいだけなら、構成を入力する必要はありません。そのまま「セクションA」をタップしてください。

セクションの長さ(小節の数)を決める画面になるので、試しに32小節くらいにしておいてください。足りなくなったら同じ操作で後から足すこともできます。

また、この画面で「自動モード」をオンにすると、録音ボタンを押してから止めるまでの長さを「曲全体の長さ」にすることができます。

※ただし重ね録りする場合は一番最初に録音した長さが適用になります。

曲の長さを調整できたら、次にテンポを決めます。画面右上の「歯車」マークをタップするとメニューが表示されます。下側の「曲の設定」をタップしてください。

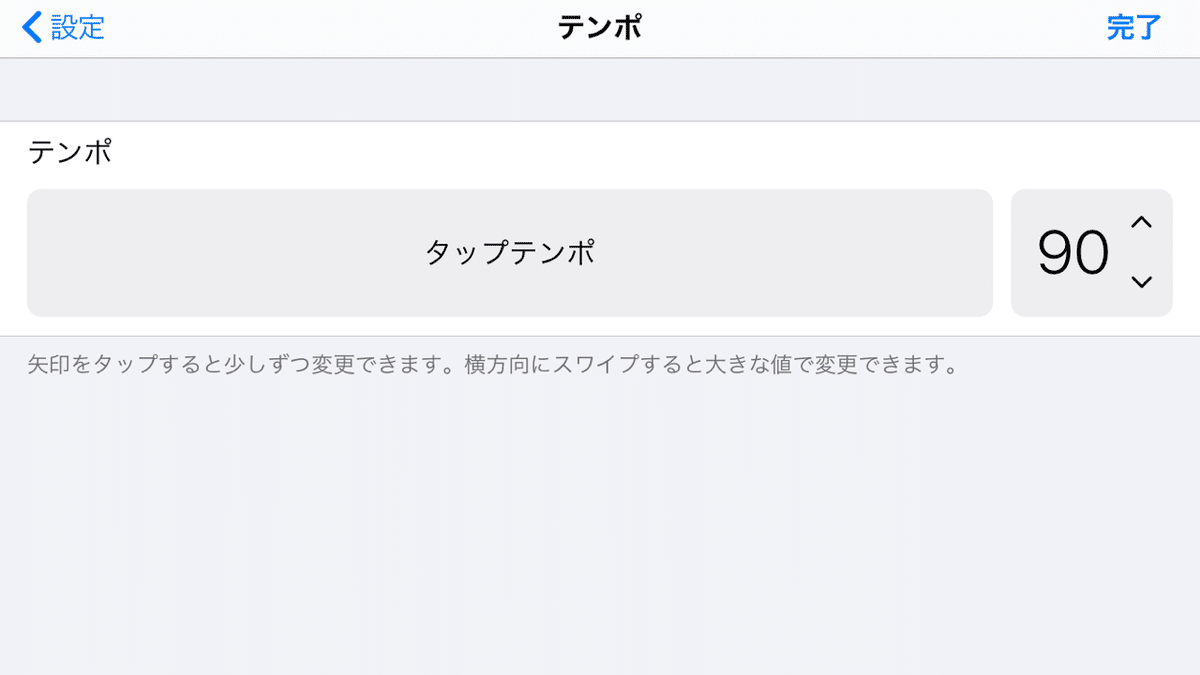

設定画面で「テンポ」をタップします。この画面で曲の速さを設定できます。

ゆっくり録音して後から早くすることもできるので、とりあえず60~100くらいにしておくといいと思います。ちなみに「タップテンポ」というボタンをトントントン・・・と一定速度で連続タップすると、そのテンポを反映してくれます。自分でちょうどいいと思うテンポがBPMいくつなのか分からないときはタップテンポで設定するといいです。

一つ前の画面に戻って、テンポの下の「拍子」ですが、もし3拍子の曲を録音したければここで設定変更してください。

「完了」を押して鍵盤画面に戻ってきたら準備完了です。

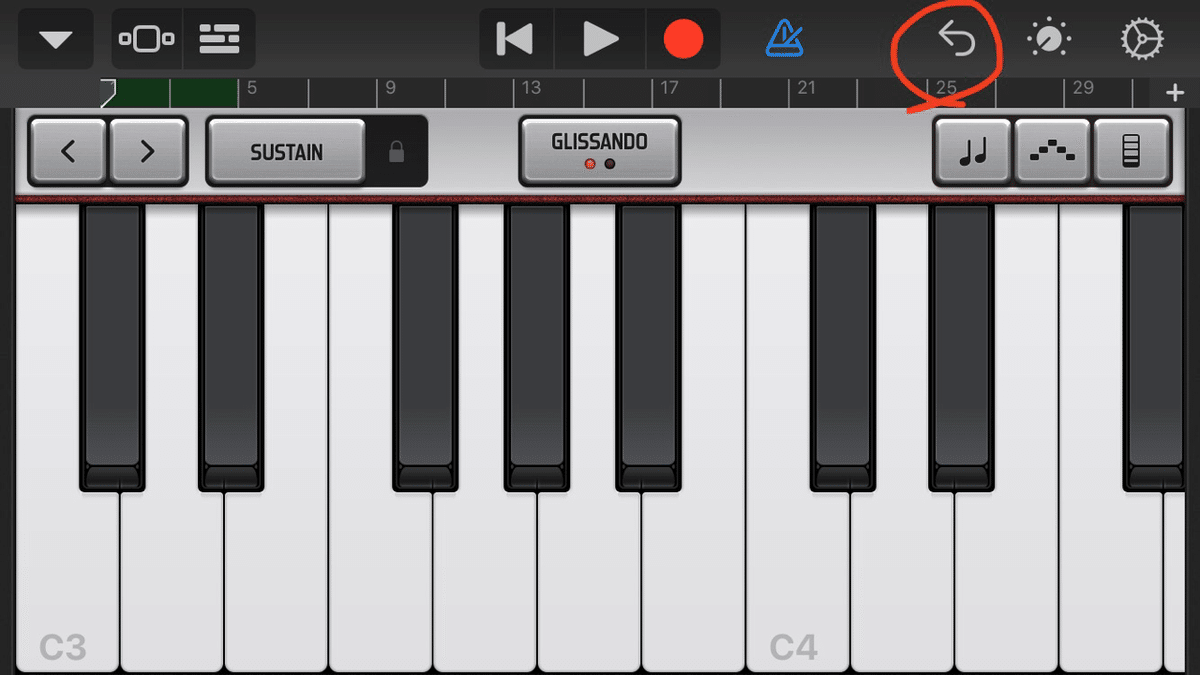

画面中央上の赤丸ボタンをタップすると、1小節分のカウントの後に録音がスタートします。

目盛りの部分が左端から赤くなっていきます。赤い部分が録音されている箇所です。

「□」ボタンで録音を止めると、目盛りのさっき赤くなっていた箇所が緑色になります。これが録音データがある状態です。(目盛りの右側はまだ録音されていないので色がついていません)赤丸ボタンの左の「▷」ボタンをタップすると現在の録音データを再生できます。

一発で録音を成功させるのはむずかしいので、何度もやってみましょう。再生ボタンの左の「I◁」ボタンをタップすると曲の先頭に戻ることができて、赤丸ボタンをもう一度押すと録音が上書きされていきます。

また、画面右上のほうにある「Uターン」マークをタップすると直前の操作を取り消すことができるので、演奏中に「失敗した!」と思ったら録音を止めて「Uターン」マークを押すのが手っ取り早いです。

※「Uターン」マークはパソコンのショートカット「Ctrl+Z」と同じく、セーブされている箇所まではどこまでもさかのぼって消すことができますが、逆に「Ctrl+Y」つまり「取り消した操作をまた元に戻すこと」はGarageBandではできないので、注意してください。

なお、GarageBandはオートセーブ方式です。

慣れちゃえばやり直しも簡単にできるので、どんどん録音して慣れていきましょう!