ピアニストの頭の中を覗いてみたら。体験型クラシック音楽会「Concert Series MAG-MELL」主催者・酒井萌音インタビュー

時代も国境も越え、わたしたちを魅了するクラシックの名曲。その生まれた背景に、思いを馳せたことはあるだろうか?

どんな人々が、どんな空気を吸い、どんなものを食べ、どんな空想を描いた時代の中で、音楽は生み出されたのか。

Consert Series MAG-MELL(コンサートシリーズマグメル)は、楽曲が体現する世界観を、演奏だけでなく、会場の美術や奏者の衣装、パンフレットなどで多角的に表現し、没入型アートを目指したコンサート企画だ。

クラシックコンサートとしては実験的ともいえる本シリーズは、来る12/10に特別公演『くるみ割り人形とクリスマスの旅』を控えている。主催者であるピアニスト・酒井萌音に、友人のとりのササミコがインタビューした。

酒井 萌音(さかい もね)

1994年生。主な受賞歴に、第9回東京ピアノコンクール一般A部門第1位。チェコ音楽コンクール2018 ピアノ部門第2位など。

幼少期よりピアノをはじめ、桐朋学園大学附属の音楽教室に通い、高校から同学園の音楽科に入学。その後大学・大学院へと進み、2019年に修士号を取得。

現在はクラシック音楽をはじめ、演劇やミュージカル舞台でのピアノ演奏を中心に、劇伴の作編曲や音源制作、アウトリーチ活動、後進の指導など多方面で活動をしている。

2019年、自身主催の公演企画「Consert Series MAG-MELL」を立ち上げた。

舞台での生演奏をこよなく愛している。

ピアニストの自分が見ている音楽の世界を、観客にも届けたい

Consert Series MAG-MELL(以下、マグメル)では、公演ごとにテーマが設けられている。

2019年の旗揚げ公演『マ・メール・ロワ』では”妖精“を、2021年の第2回公演ではタイトルの『水の精(オンディーヌ)』を主題とし、曲目や会場演出が構成された。

「小さい頃から、クラシック曲を聴いて情景を思い浮かべたり、こういうシーンかな?って想像するのがすごく好きで。

本来演奏者としては、まずは楽譜をよく見て、作曲家が音符で伝えたかったものを表現するっていう考察と技術の部分が大事なのはもちろんなんだけど。その曲がつくられた背景を知ったり、イメージを膨らませて聴くのが好きだった。

だから、そういう楽しみ方もあるんだよっていうのを、何とかしてお客さんにも見せたいなと思ったんだよね」

過去2回の公演にて、訪れた観客を迎えたのは、会場に配された装飾の数々。これらはそれぞれ、舞台美術の経験がある酒井の友人によって、マグメルのためにオリジナルで作られたものだ。

「ああいうヴィジュアルの要素を入れたのは、『わたしがクラシックを聴くとき思い描いているものを、そのまんまホールに出現させればいいんじゃない?』って思ったから」

第2回公演では、演目にあわせたオリジナル衣装や照明など、さらに演出がパワーアップした。

日本のクラシックコンサートで舞台のような照明演出が使われるのは稀だという

「自分が頭の中で見ている世界をみんなに見てもらいたいって気持ちが一番にある。

だからマグメルは、ほとんど私の”推し活”なんだよね。自分が曲を聴いたときに思ったことを表現したいっていう。『ここのこのシーン、いいっすよね!』みたいな。本当、推し活みたいな感じ笑」

クラシック音楽というジャンルを、ある種の”オタクコンテンツ”として捉えているという酒井。入り口は狭く、奥は深いニッチな世界だ。ハマりこんだ者ほど、よりその愉しさに魅了されていく。

かくいう酒井自身も、オタク属性の持ち主だ。自分の興味を惹く物事へのあくなき追求は止まらない。マグメルは、そんな酒井の”好き”が凝縮された場でもある。

ちなみに、”MAG-MELL(マグメル)”というネーミングの由来も尋ねてみた。

「(企画の)名前はぶっちゃけ適当で笑

ただマグメルっていう言葉自体は、架空の妖精の国の名前っぽくて、色んな想像が掻き立てられそうだなって考えて使ってる。色んなことができそうな名前だなって。

でも、色んな人にまだ『メグ…?マグ…?めぐめる?』とか言われるんだよね笑」

耳なじみのない言葉ゆえ、最初は覚えにくい人もいる模様…だが、それこそこのコンサート企画が唯一無二のものとなっていく予感をさせる響きだ。今後の浸透にぜひ期待したい。

空想(ファンタジー)を生み出す人間の心理に、音楽で迫りたい

過去公演では、妖精や水の精(水魔や人魚)など、ファンタジックな主題が続いている。

「物語のファンタジーが好き」と語る酒井の趣味があらわれているが、テーマ決定のきっかけ自体は「たまたま」であったらしい。

「まず第1回は、ちょうど修士論文を書いていた時期で、そのテーマの中に妖精っていうキーワードがあったから、本当にたまたまっていう。

ただ、ひとつ思っているのは、私が好きなドビュッシーたちが生きていたのは、今よりももっと現実と空想が入り混じっていた時代だってこと」

ドビュッシーやモーリス・ラヴェル、グリーグらが活躍した19世紀のヨーロッパは、産業革命という大きな変化を経て人々の生活が大きく変容し、海の向こうにある国々との距離もぐっと近づいた頃だ。

それでも、今よりも実際に見えるもの・手に触れられるものの範囲はずっと狭かった。人々の世界を広げるものは、他ならぬ“空想”であった。

そして、空想だからこそ生み出せる表現がある。

酒井が例に挙げたのは、第2回『水の精』で演奏されたドビュッシーの「金色の魚」。この楽曲は、日本から渡ってきた漆器盆に描かれた魚の絵を見て作られたと言われている。

写真は『金色の魚』イメージのもの

「もしかしたらドビュッシーは日本のことを、それこそジパングじゃないけど、本当に金ぴかの国だと思ってたかもしれないじゃん?実際はわからないけど、極論を言えば、彼の中にしかない日本像があったと私は思っていて。それはある意味、架空の国だよね。

その”架空の国”から来た工芸品をみて、『そこでは金色の魚が泳いでるんだ!』って想像力を刺激されて「金色の魚」を作ってるところを見たりするとね、そう思う。

金色の魚ってあれ、本当は鯉なんだよね。日本人が思う鯉の動きって、わりとぬるっとしてるじゃない?それをドビュッシーは、金魚みたいな、ピシャピシャっていう俊敏な動きで曲を作っている。

あれは、空想だからこそなんじゃないかな」

(一般社団法人全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)公式YouTubeチャンネルより。演奏は、酒井も敬愛するドビュッシー専門家の金子一朗氏)

ドビュッシーが、金粉で描かれた鯉をみて思い浮かべたこと。100年以上の時を経て、その空想のかけらがわたしたちの元へ届けられているということは、音楽を聴くおもしろさのひとつだろう。

「あと、妖精とか人魚とか、そういうモチーフ自体も好きだけど、 実は、それを空想する人間側の心理のほうを考えるのが好き!

なんで妖精っていうものが作られなきゃいけなかったんだろう?とか。その裏には実は、死への恐怖を克服したいっていう人間の思いがあったりするんだよね。

そういうことを突き詰めて考えていくと、いつかは物語的なファンタジーとは別の、もっと根源的なテーマに行き着くかもしれない。

たとえば…「生と死」?作曲家自身の死生観を考えたうえで、それをピアノの演奏で表現したり、コンサート全体として表現するためのプログラムを組んだりってことができるかも。

だからこの先もずっとファンタジーではないかもしれないし、とは言いつつなんらかは絡めていくかもしれないし。どちらにしろテーマはある!みたいな感じになる、と思います笑」

だが、”テーマをもって楽曲の世界観を表現する”という点において、酒井は自分の未熟さも感じている。

公演では、楽曲の題材やテーマを掘り下げた表現に取り組んでいる。が、そもそもこの部分に疑問を抱くことがあるらしい。

「曲の題材っていうものについてなんだけど。

音楽には、『水の精』っていう曲名がついていても、果たして純粋に伝説や物語に登場する”水の精”というキャラクターを音で表現した曲と言い切っていいのか…っていう問題が常にある。

名前はそういう風についているけど、本当は、作曲家があらわそうとしているものは他にあるかもしれない。たとえば、リアルな女性のことを『水の精のように魅力的だ』と想って書いたラブソングの可能性もあるし、洪水の恐ろしさを表現した曲に”水の精”ってつけてることもあるだろうし。

それを一概に『水の精についての曲を集めました』って並べるのはどうなの?って、これは、音楽仲間に指摘されたことでもあるんだけど。

あとは、わたし自身が作曲をしていても思うけど、『この曲ではこの音型を使いたい』ってまず音から曲を作っていくうちに、これは『水の精』っていう題名がいいなって後付けしていることもあり得るんだよね。

それを、水の精の世界観ですってまとめていいの?っていう疑問はあって」

自分自身が表現者であり続けている、酒井ならではの自問だ。

だが、やはり自分=演奏家が楽曲から読み取ったものを表現したい、という気持ちにブレはない。

「抽象的じゃなくて題名のある曲のほうが、自分の(楽曲にアプローチする中で)みている世界を伝えやすいと思うから、これまでははっきりと題材の示されているモノを選んできたんだけど。

でも、たとえばピアノソナタ第1番ってタイトルの曲だけど、実は作曲家がイメージしていたのは水の精だったっていうこともあるかもしれない。

これを表現するまでに至れていないっていうのは、わたしにはまだそこまでの力がないんだなって結論になって。

そういう意味だと、マグメルはまだ試験的で、どう伝えればいいのかっていうスタイルを模索中。

やっぱり、作曲家に何か伝えたい思いがあるなら、それを拾い上げたいな。譜面を読めばわかるように書いてあるんだったら、拾うことができるはずだから」

酒井の言葉からは、音楽と、それを生み出した作曲家に真摯に向き合いたいという気持ちが伝わってくる。

「だから、今後もっとわたしに伝える力がついてきたら、より抽象的なことも表現できるかもって。愛とかね。

それも、タイトルに愛って入っているから、とかじゃなくて、『この曲とこの曲を並べたらこういう感じの愛を表現できるんじゃないか』っていうことをしてみたいな、なんて。

それは自分の力がついてこないとだめなんだけどね。慌てずゆっくり、いつかはって思っております!」

雪降る夜に思いを馳せる、『くるみ割り人形とクリスマスの旅』

さて、12月10日(土)に、マグメルは特別公演を控えている。タイトルは『くるみ割り人形とクリスマスの旅』。

タイトルどおり、この時期らしくクリスマスコンサートではあるが、マグメルならではのテーマ設定として”旅”というキーワードが使われている。

「メインとしては、『くるみ割り人形』の演奏会用組曲をやるつもり。だけど他にも、冬景色やクリスマスにまつわる曲をいくつか弾こうと思ってます」

『くるみ割り人形』といえば、クリスマスにはおなじみの童話を原作としたバレエ作品だ。ワクワクと心弾むような『行進曲』や、優雅な『花のワルツ』、ちょっと不思議でかわいらしい『金平糖の踊り』など、子どもから大人まで親しみ深い楽曲が揃っている。

だが、酒井は今回のコンサートで、明るく楽しいだけではない聖夜の情景も表現するつもりだ。

「『くるみ割り人形』以外は、短調の、シックな曲でまとめようと考えていて。っていうのが、そもそもクリスマスの季節ってとても寒い時期じゃない?それに、『くるみ割り人形』の物語自体にも、大人向けな側面があると私は思ってる。

クリスマスっていうとキラキラした光とか、楽しくてウキウキした様子を思い浮かべるけど、子どもたちが暖かい家から一歩外に出たら、そこは一面雪の世界だと思うの。その雪も、「わーい、雪だ!」って感じじゃなくて、夜のしんとした雪景色で」

『くるみ割り人形』を作ったチャイコフスキーは、ロシアの作曲家だ。彼の故郷は、冬になれば厚く積もる雪に覆われる。その厳しい寒さは、わたしたちにも想像できるだろう。

”厳しい冬”のイメージは、酒井が子どもの頃に母親から聞かされたエピソードからも作られている。

「うちの母は、ザルツブルグにいた時期があるんだけど。

ちょうどクリスマスのとき、普通に買い物をしようと思って出かけたら、どこもかしこもお店は閉まっていて、人通りもないと。その様子を『すごく怖かった、本当に誰もいないみたいな静けさだった』って言っていたのが、印象に残ってるんだよね。

普通に日本でも、雪の夜って音がしなくて、底冷えして…っていう感じだし。それか、もしかしたら雪嵐が吹雪いているクリスマスの夜かもしれないしね。

それに、パーティが終わって子どもたちが寝静まったあとの時間も、またクリスマスの情景のひとつだよなって思う。だから、大人が楽しめるような、ちょっとしっとりめのクリスマスにちなんだ曲を弾こうかなと」

マグメル公演では、演奏以外にも、毎回豊かな想像力を掻き立てるような仕掛けが用意されている。『くるみ割り人形とクリスマスの旅』に向けては、どのようなアイディアがあるのだろう?

「今回は会場装飾とかはないんだけど、その代わりに、お客様に向けたプレゼントとなるものをひとつ作ろうという話になっててね。やっぱりクリスマスだし。

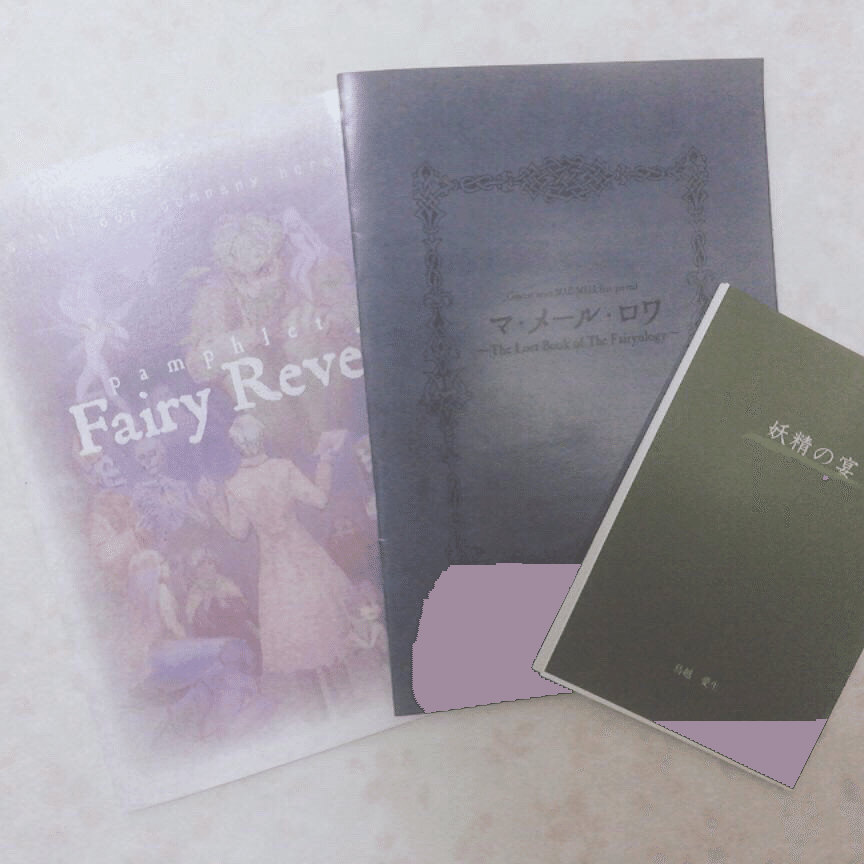

マグメルでは毎回パンフレットを刷っているから、それをプレゼント仕様にちょっと豪華な感じにしたいなと。いつものパンフレットに比べて、心がわくわくするものにしようかなって、いつも美術をお願いしている人と計画してます」

パンフレットのほか、曲目解説、オリジナル短編小説

街にはツリーやイルミネーションが登場し、心弾むホリデーシーズンの訪れを感じる時期。同時に歳末が近づき、何かと慌ただしく過ごしている人も多いだろう。

Consert Series MAG-MELLがこの冬送るのは、雪景色の中を歩むくるみ割り人形の旅路。せわしい日常からひととき離れ、音楽を通し、静かに雪の降るクリスマスへと思いを馳せてみてはいかがだろうか。

Consert Series MAG-MELL

特別公演『くるみ割り人形とクリスマスの旅』

https://monesakai.wixsite.com/mone/mag-mell

♦日時

12月10日(土) 開場10:00 開演10:30

♦会場

立川サロンスタジオFIX

♦チケット

会場 3,000円

https://mail-to.link/m8/d54k2d

配信:1,500円(2週間アーカイブあり)

https://twitcasting.tv/c:soundfix/shopcart/184324

♦出演

酒井萌音(ピアノ)

酒井里彩(ヴァイオリン)

♦主催者情報

フラワー企画

tel:042-370-1844

mail:performance@soundfix.jp