DIY音楽家 尾上祐一の経歴 - 自作楽器、宅録、バンド、作曲

1969年東京生まれの音楽家。既成楽器と自作楽器を演奏し、ハイテクからローテク、そして古今東西の様々な音と音楽を探求する。小学高学年より楽器演奏を始め、1980年代初頭より曲製作をラジカセ2台によるピンポン録音にて開始。そして以後現在までコンスタントに曲製作をし続けている。元々ギターやキーボードなどの既存楽器を演奏するが、電子工学への興味と音楽表現の追求から電気系自作楽器やエフェクターの製作・演奏にたどり着き、自身の音楽に反映させている。21世紀に入ってからは、エレキ擦弦創作楽器"回擦胡"や、コブシとポルタメント自在の電子楽器"リボンコントローラ"といった電気系の自作楽器を中心にした演奏活動をソロからバンド(ワナナバニ園、サンピンなど)まで形態、ジャンル問わず、盛んに行っている。ポップ/ロックに根ざしつつも、民俗音楽、テクノ、コンピュータによるアルゴリズミック音楽、電子音楽、現代音楽、即興演奏などの要素の導入があり、また自己表現に意欲的な様々なミュージシャン、アーティストとの交流も盛んである。サイト鳥小屋サウンド、Twitter、Facebook、Youtube(動画)、Youtube Music、Spotify、SoundCloudなどより、その活動を発信している。

----------------------------------------------------------------------------------

以下、少年時代からの詳細な音楽歴を書いてます。宅録、作曲、コンピューター音楽、電気系自作楽器、即興、ライブ、バンドといった活動の変遷を当時の写真、音源、そして映像と共に綴る、読んで・聴いて・観る私的音楽史です。経済効果とはほぼ無縁な個人史の域を出ない内容ですが、人生を掛けたある意味ハードコアなポップス、主に電気を使ったサウンド・アドベンチャーの数々をご覧になれると思います。こう書いてみると初期からずっと自分流の音楽を話題性の有無に関わらず、ある種の一貫性を保ちつつ地道に提示し続けている一方、何気に劇的な変遷をしてるとも感じます。その一方でどこから読んでも、あるいは適当につまみ読み(視聴)でよい内容であり、もしそこでピンとくるものがあればじっくりお付き合い頂けたらとも感じます。DIYな音楽や音が好きなリスナーや音楽クリエイターに楽しんでもらったり、何らかのヒントになったりすれば嬉しい限りです。

尾上祐一 音楽歴

1969年東京生まれ~レコードとラジオな少年期

幼少時よりレコードを愛聴。先ずアメリカの歌手アンディ・ウィリアムズに親しむが、その後ザ・ビートルズを聴き自分のやりたいことは電気を使った音楽であり、音を作って組み立てレコードを作ることだと感じ始める。また当時使用していたレコードプレイヤーの回転数は、一般的な33 1/3rpmと45rpmのみならず16rpmや78rpmも有った為、様々な再生速度で奇妙な音楽に変貌させたり、時にターンテーブルを手動で逆回転させて楽しむこともあった。10歳くらいより電子工作、BCL、アマチュア無線にも没頭。電子工作は父親がやっていたこともあり、その影響もあった。自作したFMワイアレスマイクで放送局ごっこをやるうちに自分の放送局を持ちたいとも思うようになった。また短波ラジオ(こんな感じの音)で電波状態が悪くて怪しくフェーディングが掛かった異国(特にアジア諸国)の音楽を聴いたり、チューニング時のラジオ局間の電子ノイズ、またアマチュア無線でSSB変調のチューニング時に聴ける異様な音声などにも触れ、自分の中でエレクトロニクスと音楽が結びついていった(こういったラジオ関連の経験は現在に至るまで何らかの音楽的、技術的な糧となっている)。平行してギターやキーボードなどの楽器を始める。レコード会社で掃除係をしていた叔父から貰ったフォークギター教則レコードに沿ってそこそこ弾くようになるが、完全なコピーは苦手である程度まで教則本に沿ってやった後は、自己流やったり出鱈目やったりしながらオリジナル曲を作る事を模索。なおギターは、当然エレキが欲しかったが自宅にあったおんぼろなクラシックギターのサウンドホールにマイクを突っ込んでなんとなくエレキ化したり、安価なコンタクトピックアップでエレキ化したりで暫く我慢した。

写真は、1980年頃、父親が製作したSN76477サウンドチップを利用したノイズシンセサイザー。当時よく遊んだが、その後も断続的に使うことになる。サウンドMP3試聴

80年代前半 ラジカセ2台でピンポン録音 ローファイ機材で奮闘

小学6年~中学1年、つまり12~13歳になるとカセットレコーダーによる様々な録音実験(ギターとポータサウンドとラジカセ2台によるピンポン録音、回転数可変、既存曲のカットアップやコラージュなど)を熱心に行うようになる。カットアップやコラージュは、ザ・ビートルズのレボリューションno.9や、深夜ラジオ番組の笑福亭鶴光のオールナイトニッポンでその音響スタッフが鶴光氏のトークに呼応して絶妙なタイミングで出すサウンドや曲の断片の継ぎ接ぎテクニックからの影響が強かった。多重録音を始めた頃のやり方は、1台のラジカセで録ったものをスピーカーで再生し、それに音を重ねつつもう一台のラジカセのマイクで録音、という空中ミックスのピンポン録音だった。これはカラオケとかをやってれば誰でも思いつくことだろう。その後、ミキシングとライン録音の手法を習得して音質向上をさせた。が、ピンポンする以上音質の劣化は避けられず一体どうやったらポールマッカートニーがファースト・ソロアルバムでやってるような音質のよい一人多重録音ができるのかは小学6年生には中々謎だった。マルチトラックレコーダーの存在やそれが何なのかを知るには2年程掛かったのである。そんな状況で行っていた録音遊びも83年頃にはある程度形になってくる。以後、現在に至るまで録音作品を作り続けることはライフワークとなる。因みにこんな少年時代ゆえか仲間とバンドをやる事よりも一人で宅録がメインな状況が20代半ばまで続くことになる。そしてライブ活動が活発化するのは30代半ば以降である(詳しくは後述)。と言うわけで、初期(1983年)の曲の1例→東京エレクトリック・アホウドリ

この曲では初めて作った自作楽器"シンセドラム"がフィーチャーされている。雑誌「初歩のラジオ」の1983年の8月号に載っていた製作記事をそのまま作り、早速、曲に使ってみようじゃないのって感じで使われた。既製品のシンセドラムはポーンと丸いスマートな音が多いが、この自作のブツは倍音が多く含まれた実に洗練度の低い音で、中学生ながら大いに不満を感じたものだった。が、今となっては逆に味と言えるかもしれない。下の写真はその自作シンセドラムでパッド部を交換した以外は当時のままである。

そして当時使用していたキーボードYamaha Portasound PS-3。やはり東京エレクトリックアホウドリで使っておりブンチャカ・ブンチャカという感じのコード伴奏機能はとても有難かった。

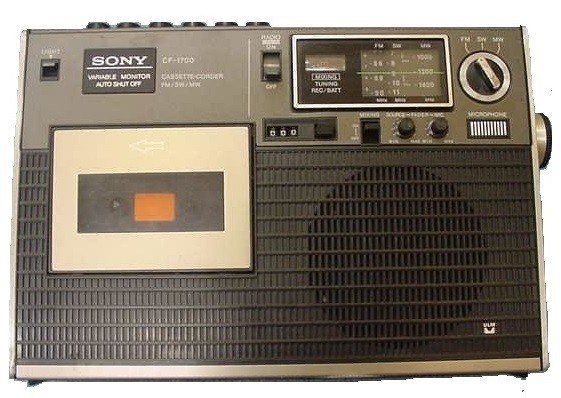

同じく84年くらいまで使用したラジカセ Sony CF-1700。母親が1976年あたりに手に入れたもので、短波ラジオやLINEミキシング機能があったのは大きな意味があった。

1984年、満を持してエレクトリックギター(Yamaha LP-400)を導入する。これとエフェクターで様々な音つくりが出来ることに魅了される。自分にとってはエフェクターもシンセサイザーも音を作るという意味で同じコンセプトであることはいまも変わらない。余談だがこのLP-400型エレクトリックギターは93年にネック大破で処分することになったが、ペグだけ取って置いたこともあり現在も演奏している回擦胡のペグ部に流用されている。また当時(80年~90年)の自分の部屋は古いトイレを改造して作った2畳ほどの小部屋で、そこに音楽やアマチュア無線の機材と詰め込む形で作業しており、この様子をみた友人から「鳥小屋みたいだな」といわれたのが我が音楽研究所である鳥小屋サウンド命名の由来である。

80年代後半 増える機材と自作機器 宅録と音楽的孤立奮闘とミニFM局

高校に進学した1985年あたりの時期になるとそれまでは高嶺の花だったシンセサイザー、ドラムマシン、カセットマルチトラックレコーダー(MTR)と言ったものが比較的安価になり、立て続けに導入した。シンセから出る電子発振音に感動し、MTRでは、各トラックに録音したものをミックス、パンニングすることができることだけでも異常に興奮した。こうして一人での音楽制作に更に拍車が掛かった。平行して当時発刊されていたロッキンf別冊エフェクター自作&操作術などの書籍を参考にエフェクタ、ボコーダーなどの電子サウンドデバイスの自作に励み、音源製作に反映させていった。当時の背景として、高校~大学時代まで学内でつるんでいた音楽仲間はいるにはいて、中には達者な演奏をする人もいたが、自分が見た限りコピーバンドな人しかいなく、オリジナル音楽指向の人は見当らなかった。当時10代後半の私が愛聴していた音楽は、多くをビートルズを辿って知ることと成った60~70年代のロック、サイケ、プログレ、電子音楽、民族音楽、現代音楽などで(と、当時放映していたベストヒットUSAも毎週観てたが・・・)、やりたいのはその辺りからインスパイアされたポップさとパワーを感じさせつつもエキセントリック、コメディ、ジャンク、パンキッシュ、ミクスチャー、フリークアウトいった常軌を逸した要素を持ち、かつバランスとアンバランスが同居したDIYな音楽であった。そんな中、コピーバンドに入ってもいまいちなじめず、自作曲をやるバンドをやろうとしたこともあったが早期に頓挫した。だが、一方で自作曲でレコードを作りたい自分にとってはバンドよりも多重録音で自作曲を一人でじっくり具現化し、テープ作品として拡散させるほうがやはり性に合っていたのと、丁度時期的にもそれがローコストに出来るようになっていた。そしてその作品を面白がって熱心に聴いてくれた仲間が結構いたのもその方向性を助長した。更には新宿にあったインディーシーンの総本山ショップのUK EDISONにテープ作品を置いてもらい破格の300円ということもあったが、200本ほど売りさばいた。シーンも活性化してきた頃だ。もし、この頃DIYな音楽をやっている人々と出会いがあったらならば・・・とも思わずにいられないが、UK EDISONには委託販売して頂いただけでシーンとの繋がりは皆無だった。宝島などの情報誌もなんとなくは読んでいたが、交流を求めるような部分にまで確り目を通すのは怠ってしまっていた。そんな中、ミニFM地下放送局を作って放送している仲間がいて、自作曲を多く流してもらった。更には自分もアマチュア無線の知識を活用して送信機とアンテナを作ってミニFM局を開局させた。何れの地下FM局もそのサービスエリアは度を越しており、同時期、私が住んでいた杉並ではオウム真理教が活動を活発化させたり、過激派により町の放送塔やテレビ放送が電波ジャックされると言った事件が起こり騒ぎになっていた事を考えると際どい行為であったかもしれない。それはともかくこうして仲間内に配り聴かせたり、ミニFM局から流したりと地道に広めた自作曲はそこそこの反響を得て、伝で音源が渡り私の曲を至極気に入り演奏もしてる人やグループがいるとの話も聞こえて来た。しかしそういった人達とも機を逃し会わず仕舞いだった・・・。シャイな性格もそうなった要因とも思う。ただ、今となってはこの時期のこうした音楽的孤立奮闘、DIYなオタク活動が自分の音楽性を熟成させたとも感じており、そう悪くは思っていない。以下、年毎に出来事を追ってみたい。

★1985年

Roland JUNO106型シンセサイザー並びにKORG DDM110型ドラムマシンを導入。この頃の録音機材はラジカセからステップアップして、ステレオカセットデッキ2台となる(1台は安く購入、もう1台は電気屋のごみ置き場に捨てて有ったもの)。そのピンポン録音による当時の曲の1例→Frog Chorus

★1986年

続いて念願の4チャンネル・カセットマルチトラックレコーダー(Fostex X-15)を導入。こうしてトラック製作に拍車が掛かり、仲間のプレジデントH松園氏の地下FM局"Radio BARI"より自作曲を流しまくる。下の写真は、当時製作したもので、1枚目がエフェクター類、2枚目はボコーダー。

★1987年

アジア諸国の弓奏楽器音楽や、弓でギターを弾くジミーペイジに触発され、改造退化ギター(エレキの1弦のみ張り、サウンドホールにマグネチックピックアップを搭載)と自作弓(シュロの枝にミシン糸やテグスを張って松脂を塗ったもの)による一弦胡弓"尾上Co-Q"を作成。アンプで鳴らした所、思った以上にいい音で文化祭で演奏したり楽曲製作に反映し始める。オリジナル自作楽器への一歩。この楽器は、後述の回擦胡ができるまでの2002年まで、断続的に幾つかのシーンで演奏された。写真は87年の高校の文化祭にて初披露された尾上Co-Q。

★1988年

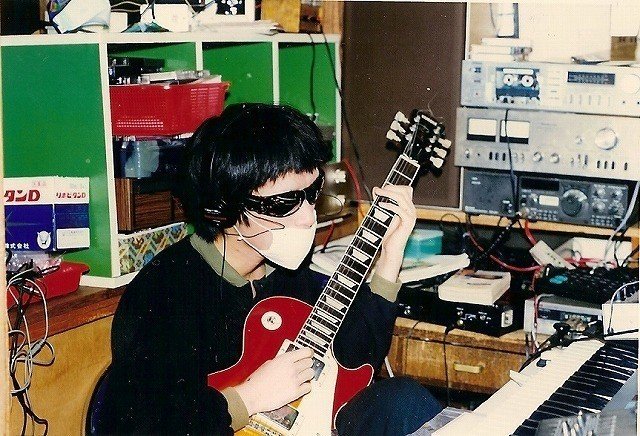

プレジデントH松園氏と共にユニットPureGoldFamilyBonds結成。(音楽的には殆ど尾上のソロ) 。つまり先に記した多重録音の成果を集め、松園氏のアートワーク共々、アルバムとして完成させる企画であった。写真下は、当時の作業部屋である音楽とアマチュア無線の機材を詰め込んだ2畳ほどの鳥小屋サウンド。

当時の機材:机に置かれているのは左からFostexの4CH MTRのX-15、YAMAHAのドラムマシンRX-8、その下にノーブランドのFMチューナー、左上には短波のアマチュア無線機TRIO TS-130V、その上は電気屋裏に捨ててあったものを拾ってきたPioneerのプリメインアンプ。右側に自作の4チャンネルステレオミキサーも確認できる。

自作送信機+自作アンテナで地下FM放送局Voice of Mini FM Revolutionを開局。自身の曲を中心に数年間放送を行う。下はそのジングル。

こちらは1989年当時のアンテナ。真ん中は、アマチュア無線用自作28MHz2エレメント八木-宇田型アンテナ。今見ると簡単に折れそうな細長いポールに極めてジャンキーな、どでかいアンテナ(水平長5mの竹2本に電線を這わせたシロモノ)を付けていてちょっとした強風でも壊れそうなデンジャラスさを感じる。このアンテナは指向性があり、目的の方面にポールを手で回して向けていた(尤も強風があると勝手に回っていたが)。左側に別な意味でデンジャラスな地下FM放送局用のグランドプレーン型アンテナ(同じく自作)も確認できる。当時は他にループアンテナやその変形種のヘンテナなど様々な種類の自作アンテナを試行錯誤していた。

★1989年 Pure Gold Family Bonds名義でカセット「平成の改新」リリース。アルバム収録曲より「ヘヴィメタル」

同じく平成の改新の収録曲より"風に飛ばされて"。いにしえのオルガンサウンドにチューニングしたJuno-106シンセ、ナイロン弦アコースティックギター、そして中盤は一弦胡弓"尾上Co-Q"をフィーチャーしているノリのいいインストナンバー。初めて真っ当なリバーブ(BOSS RRV-10)を使ったナンバーでもある。

90年代前半 究極のカセット多重録音時代 電子楽器会社就職

90年代前半も宅録ジャンキーな基本姿勢は80年代後半と大きくは変わらず、やってれば上達すると言う感じで完成度が増した。80年代終わり頃から自分の録音手法は、4トラックで録ったものを一旦2ミックスし、それをまた4トラックに戻して実質6トラック録音すると言うのが定番のやり方だったが(場合によっては更にバウンスを繰り返し音数を増やした)、90年代に入ると2ミックス時にDATに落とすことでバウンス時の音質劣化がかなり改善された。こうして4チャンネルカセットMTRによる音楽制作はその究極レベルまで達した(と思う)。自画自賛になるがこの頃の幾つかの作品は、今の耳で聴いてもいい出来でないか感じるのと、実際SoundCloudなどで公表すると好意的なコメントが多く寄せられているからだ。一方、1992年に電子楽器会社に技術者・開発者として就職。Digital Signal Processor(DSP)を使用したエフェクター製品の開発担当に就き、2020年現在もそれを続けている。これより前は趣味でアナログ回路でエフェクターや発振器を試行錯誤し製作してきた訳だが、そのノウハウの多くをデジタル回路に置き換える、つまりパソコン上でのプログラミング作業に置き換えて作業ができるのと、アナログではできない、或いはやり辛い、デジタルならではの音のクリエイションにも可能性を見出した。勿論フルタイムの業務というのも大きい。こうして仕事とプライベートの双方で音世界を追求するようになった。そんな中、職場で出会い互いの音楽性に賛同した仲間と結成したのが純金ファミリー証券という念願のオリジナル曲をやるバンドで、フリーかつヘヴィだったりコミカルだったりするインプロビゼーションの実験も平行して行った。当時はジャーマンロックやフリーミュージックについてよく知らずにやってたが、後にそれらの音楽を聴いて妙に親近感を感じた。断続的に2年ほど、自分にとって非常に意義のある活動をしたバンドだったが、ライブは年に2回程度、職場がらみのイベント出演だけだった。この頃もまだどういう所に行けばDIYな音楽シーンがあるのかが分からなかったのであった。以下、年毎に出来事を追ってみたい。

★1990年~1991年

この年に録音の楽曲"序曲~戦慄の村"。尾上流プログレハード。

当時製作した尾上ジャンクロック・ギターシンセサイザー。オクターバーや歪で倍音を生成し、それをエンベロープ・フィルターで加工する方法に拠る、発振器駆動ではない簡易な自作ギターシンセサイザーシステム。上の"Overture序曲"や当時録音の"アルミHシン"という曲などでフィーチャーされている。

★1992年

・Pure Gold Family Bonds名義でカセット「自閉的活動家」リリース

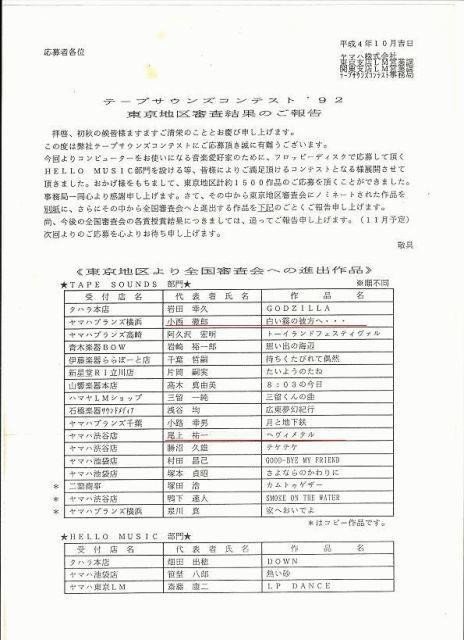

・ヤマハテープサウンズコンテストに2曲応募。前年の91年に録音の「可能性を追え」が地区予選、また88年録音の「へヴィメタル」が最終審査までと2曲とも健闘するが、その後落選。このときの審査員には、鳥塚しげき氏(ワイルドワンズ)、松武秀樹氏(YMOのマニピュレーター)といった名前があった。この様にそこそこな成績までは行ったが、結果の書類が送られて来ただけで他のライバル・クリエイター達の作品は全く聴けず、勿論交流も無かった。ただ同じく最終審査まで通った小西徹郎氏とは後の2005年に即興演奏のフィールドで出会うことになる(偶々名前を覚えていた)。

・電子楽器会社KORGに入社。DSPエンジニアとして現在までにAX30G/B, AX1G/B, G2 Ele-Acoustic Guitar Effect, G5 Bass Synth,Pandoraシリーズ(PX3,PX5),AX10G/B/A,KaossPad(KP1,KP2), VOX Tonelab ST/EX, VOX VT+シリーズ, VOX Stomplabシリーズ、Vox Starstream VSS-1Modeling Guitar、Vox Cambridge50、KORG MW2408/1608 Digital Mixer、VOX MINI Go Series Guitar ampなどのエフェクター、ギターアンプ、ギター商品の音作りを手がける。

私自身のライブ、レコーディングで多用されてているのは言うまでもない。

★1993年

・ロックバンド 純金ファミリー証券 結成 ベースを担当

メンバーは、真壁厚成氏(g)、南山真爾氏(key)、小池実氏(key)、小田崇史氏(ds:後期)。パートで、立岩潤三氏(ds)、東修二氏(perc)が参加。

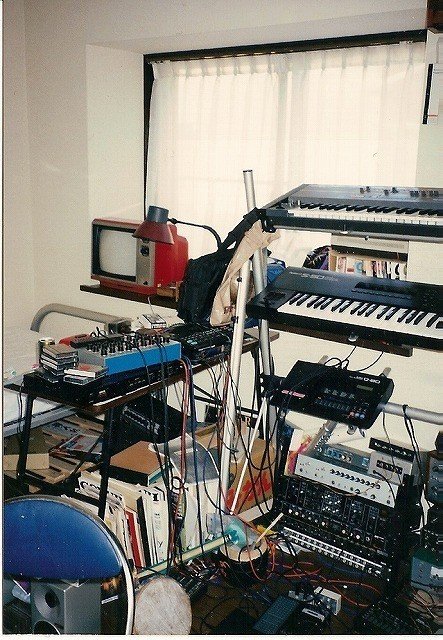

当時の鳥小屋サウンド(90年に実家が新築され5畳部屋になったときのもの)

★1995年

ソロ名義でアルバム「Onoue Basic」リリース。究極の4チャンネルカセット多重録音作品集と自負。収録曲より「がらくた村祭り」と「カニ大星雲」

純金ファミリー証券 1995年で活動中止

90年代後半 ネットで人脈形成 コンピューター音楽 リボンコントローラー製作

90年代半ば、インターネットがいよいよ一般人にも浸透してきた。先にも書いたように、自分の放送局を持つことを渇望していた私がこれに飛びつかない訳が無い。パソコンを導入し、プロバイダー契約した直後にホームページを開設した。その初期、当時の回線(28.8kbps)やストレージ状況(10MB)からそのコンテンツは、ユニークなものを中心にした所有楽器の紹介と10秒ほどのローファイな音声ファイルによる自作楽曲紹介が手一杯だった。しかしそんな程度でも物珍しかった当時は、一般の方から雑誌やラジオのメディアまで結構な反響があった。手ごたえを感じている中で知り合って加入したバンドがモンドなテクノポップバンドのアンドロジーナで、1年強の短い活動期間とライブも数本と少なかったものの、演奏能力の高いメンバーから大いに刺激を受け、演奏の切磋琢磨とこれまでのノウハウを生かしたレコーディング作業をこなし、極めて内容の濃い活動をした。また平行してアンドロジーナ周辺の人脈で自主制作テープ・サークルのXiangに参加し作品を投稿した。これらの活動やインターネットでの更なる人々との出会いから自分が捜し求めていたDIYな音楽シーンがどういう所に行けば繋がれるのかがやっと見えて来て、人脈も増えてきた。またパソコン導入によりコンピューターミュージックにどっぷり浸かったのもこの時期である。しかしホームページを見てコンタクトを取り、拙宅に自作リボンコントローラーを持ってきてくれた金澤重則氏や、同じ1969年生まれの自作電気楽器音楽家の米本実氏といった人達との出会いにより、世紀末が近づく頃には再び電子工作に精がでてきてリボンコントローラーの製作と演奏が大きなウエイトを占めてゆくことになる。以下、年毎に出来事を追ってみたい。

★1996年

吉祥寺のアパートで一人暮らしを始める。音楽サイト 尾上鳥小屋サウンド開設。下は当時の部屋とHP。

モンドなテクノポップバンド、アンドロジーナにギター、尾上Co-Q、エレクトロニクスで参加。上記、鳥小屋サウンドホームページを見てコンタクトを取ってきてくれた方の伝で加入。メンバーは、モンド松田氏(Bass, Synth, Sound Effect)、イリヤ・ラミエル氏(Vo, Accordion)、ホシピー星川氏(Synth), 鱸茂樹氏(Ele Drums & Percussion)、尾上祐一(E Guitar, 尾上Co-Q, Sound Effect)。下は吉祥寺シルバーエレファントでのライブ。

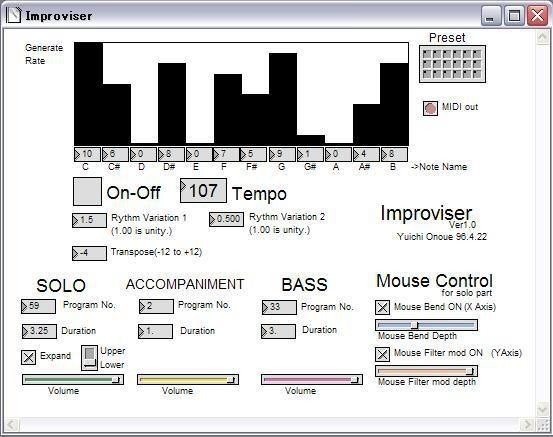

音楽プログラミング言語maxに没頭。作品がコンピュータ雑誌などで紹介される。http://bit.ly/c7SyZx コンピューター音楽では一般的な所謂"打ち込み"も熱心にやったが、こちらは様々な音楽ルール(アルゴリズム)をプログラムして自分には思いつかないような音楽を生成させることを主目的としていた。

下の2曲はいずれもMAXプログラムで作成したものがベースとなっている作品。Dragon Factoryは、12音技法的な音列技法をプログラムし作曲したテクノ作品。Chicken Shackは、音階とその発生率をプログラムしてPCに即興演奏させて生成した音楽に、尾上のギターと立岩潤三氏のタブラを加えている。

下の動画は、当時Maxで作成した音列技法に特化したステップシーケンサー12 Notes Composerのデモ。Max(version 8)上で動作するので25年越しでデモ動画を作成した。

★1997年

アンドロジーナ、アルバム「Mondo Electronica」リリース。その後、活動中止。→2017年にデジタル配信リイッシュ。Amazon, itunes, Google Play, Spotifyなどより配信中

・流動性即興楽団サリガマ・オイル・ベンディングオーケストラに2000年位まで断続的に参加。尾上Co-Qや自作ノイズジェネレーターでの参加が多かった。

・下の写真は、この頃のもので米本実氏と。1997年末。

★1998年

音楽プログラミング言語maxを駆使して作曲した楽曲が多く含まれたアルバム「Onoue++」をリリース。コンピュータとの対話から生まれたエクスペリメンタルテクノな作品群となっている。収録曲より「自由電子」。狩俣道夫氏(Sax)、江草啓太氏(Pf)が参加しフリージャズ色の強いエキサイティングなソロを披露して頂いている。

このころより自作楽器リボンコントローラの製作、奏法開発に取り組みはじめる。

★1999年

・クジラ飛行机氏など、ネットで知り合ったアーティストとのカセットやmidiファイルやり取りによる遠隔コラボレーションを数件行う http://bit.ly/dApGXJ

・リボンコントローラ演奏のライブをポチポチ始める。

00年代前半 リボンコントローラ演奏活動 回擦胡製作 集大成ソロ作"Vongole"

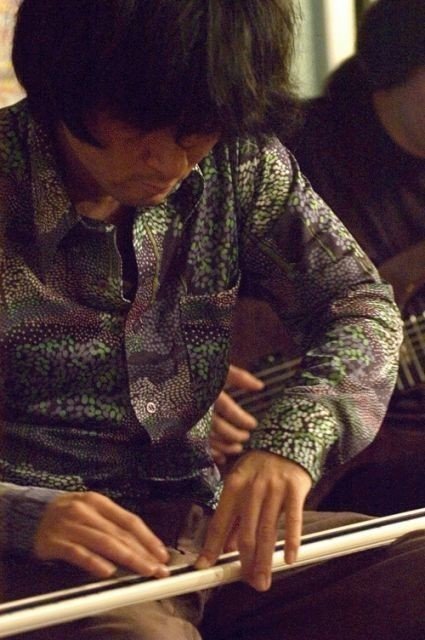

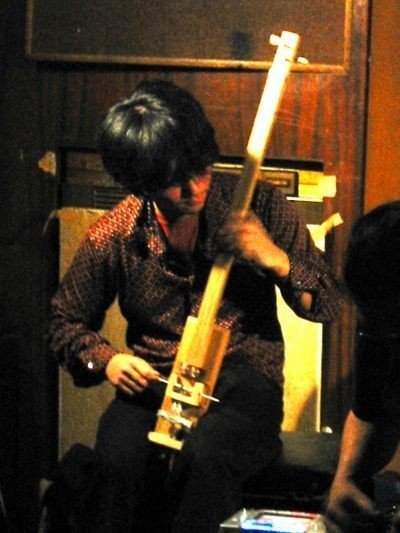

2000年代に入るとリボンコントローラ演奏が活動の中心となり、気ままに即興セッションに行ったり、あるいは一時的ではあるが楽曲をやるユニットを結成したりもしてライブもぽちぽち増え始めた。2003年にオリジナル擦弦楽器・回擦胡を開発。Jabrec Art Music主宰のライブで初披露し、その後も同主宰のライブで数回演奏した。只、この頃の回擦胡はまだ完成度が低く、即興演奏で実験中と言う感じだった。翌2004年、一時的にライブ活動から離れたのだが、その時期はその回擦胡の改良と、久々の一人多重録音アルバム"Vongole"の製作にいそしんだ。このアルバムは、ギター、ベースは勿論、リボンコントローラー、回擦胡などの自作楽器演奏も多くフィーチャーしつつ、90年代後半にやっていたコンピューター生成音楽の要素まで網羅。デジタル16chマルチトラックレコーダーによるこれまでの集大成と言える内容となった。また回擦胡の改良により長時間安定した演奏が出来るようになり、2019年現在もこのモデルを使用している。これまでの集大成をアルバム作りですると同時に、これからの自作楽器演奏主体の音楽家となる準備をしたのが2004~5年だった。こうして2005年以降は、回擦胡とリボンコントローラーをメイン楽器とした演奏活動が本格化する。以下、年毎に出来事を追ってみたい。

★2000年

初めてリボンコントローラーを導入した多重録音作品 "雲取"。

この年にリリースのForrest Fang氏(北米Experimental / Ambientシーンで活動する弦楽器奏者、作曲家)のアルバム"Gongland"に収録の楽曲"Some Unfinished Business"で自動即興演奏プログラムImproviserが使用される。音楽プログラミング環境MAXで尾上が1996年に作りネット公開していたもの。

★2001年

・広島クリエィティブミュージックフェスティバルやインプロワークショップの銀杏館に参加。ここでの人脈から自作楽器によるライブ活動が活発になる。

・モンド・エレクトリック・フォーク・トリオ 矢の、松田&尾上を結成

約一年活動。

・ボンゴレ掲示板開設

★2003年

・エレキ擦弦楽器「回擦胡」を開発。回転する円盤が弦を擦って音をだす胡弓のような楽器から命名。元々は弓で自作のエレキ胡弓として作ったものを試行錯誤の後に手回しで車輪を回し、それで弦を擦ることにより持続音を出すようにした。ハーディーガーディーと東洋の胡弓のあいの子といえる。下の写真は、初期(2003年)の演奏ショットと、その試行錯誤課程。

2003年の鳥小屋サウンド(仙川時代)

Jabrec Art Music(八木橋司氏と佐藤行衛氏をコアとした即興音楽グループ)関連のライブに多数出演。http://bit.ly/9GkSQh

★2004年

・ルリ子と結婚 八王子に居を構える。

・リボンコントローラと回擦胡による完全独奏スタイルのライブを始める。暫く休んでいたMTRによる楽曲つくりも再開。平行してさまざまなコラボレーション活動も展開。

・高円寺円盤にてマジカルパワーマコ氏らとセッションライブ。

★2005年

ソロアルバム「Vongole」をリリース。宅録アルバムとして、ギター、ベースなどは勿論、コンピューター音楽の導入、回擦胡、リボンコントローラなどの自作楽器演奏・・・とこれまでの集大成と言える内容。 プロモビデオ "Bamboo" →2017年にOff Record Lablよりデジタル配信リイッシュ。Amazon, itunes, Google Play, Spotifyなどより配信中

・月1~2回のペースでライブを様々なフォーマットで行う。

・広島の現代音楽家、寺内大輔氏との即興演奏会を東京で開く

・イベント"サイケデリックおもちゃ箱"に出演。AKE3氏(aka Balance、Akemi Yamamoto:ds)、ドイツのロックバンド、グルグルのマニ・ノイマイヤー氏(ds)とその奥方のエツコ氏、そして尾上の自作楽器によるカルテットでジャムセッション。

・ギタリストのrAw氏、タブラ&ドラムの立岩潤三氏、ベースの坂元健吾氏、そして踊りのAya、Zina、Satoriの御三方とスペシャルバンドYggdrasilでパフォーマンス。

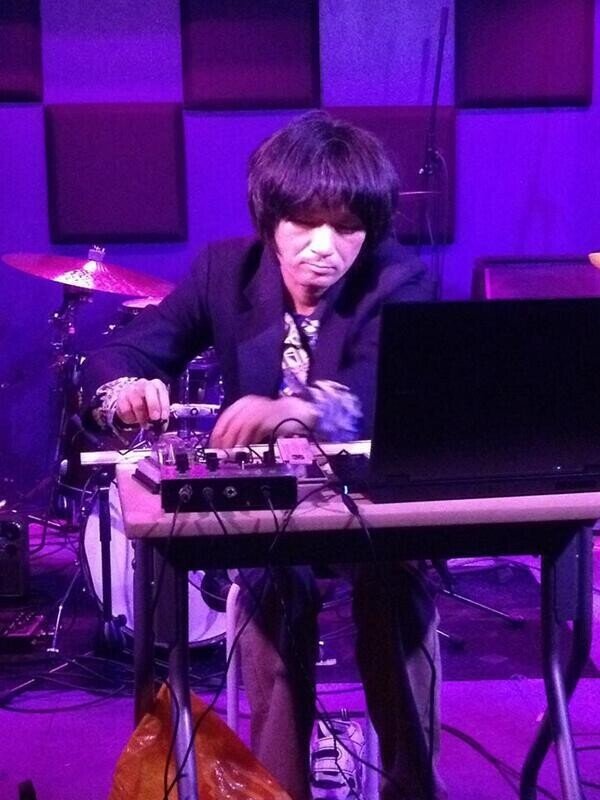

00年代後半 多様化する自作楽器での音楽活動 Youtube等のメディア活用

回擦胡、リボンコントローラの2本立てで、独奏ライブで自作曲やカバーを演奏し、演劇のバック楽団に参加したり、即興演奏のセッション、イベントにも多数参加した。以前に増して非常に多くのミュージシャンと会話を楽しむように演奏を共にし、ライブ本数も年間15~30本と増々多くなってきた。MixiなどのSNSの普及と利用もこうした人脈つくりを強化してくれた。自作楽器の独自性をだしつつも、コンセプトを提示に留まらない普通にバンドマン然として演奏に取り組みたいのが私のスタンスであり、また即興だけでなくコンスタントに一緒に"楽曲"を演奏できる人との出会いも求めた。結果、一時的~断続的な集合、参加だったものも多かったが、カワセミハウスと言うエスノロック指向なオリジナル曲をやるバンドは、4年ほどのコンスタントなライブ活動とアルバム1枚の成果を残した。こうして様々な人たちとコラボレーションする音楽活動がメインとなり、独奏でパフォーマンスすることはあっても、以前のように一人で多重録音して作品を仕上げると言うことは嘘のように無くなってしまった。また、この頃に出現したYoutubeは自身の動画配信を可能にするという思っても見なかったメディアで、それまで動画製作には殆ど無縁だったものの、自作楽器演奏はその演奏シーンを見せることも重要であると感じたことから、多くの演奏でカメラを回し発信し始めた。Youtubeでは特に海外から多くのリアクションがあり、そんな発信の甲斐もありNHKテレビ番組出演の機会ができて、自作楽器演奏で全国ネットの地上波に登場したことが数回あった。以下、年毎に出来事を追ってみたい。

★2006年

・神山てんがい氏主宰の演劇「煉獄サアカス」に自作楽器演奏で参加。役者と楽団、総勢30名程度の大所帯だった。

・鈴木貴士氏主宰のアートイベントBeatvektor、Artevektorに出演。

・円盤ジャンボリー@o-nestに出演

・ネット放送局RadioVongole開局

・Youtube TorigoyaSoundチャンネル開設 2019年現在70万view以上。

・指板が極端にえぐられたベトナムギターの演奏を始める。

★2007年

・カナダ在住の打楽器兼自作楽器奏者Ganash Anandan氏とセッション。映像。

・沖縄のグンデル・サンシン・トリオに那覇で客演。メンバーは、亀島良泉氏(グンデル)、コウサカワタル氏(三線)、坂元健吾氏(FretlessBass)の3人に、フレンズで立岩潤三氏(Darbuka&FrameDrum)、尾上祐一(RibbonController&回擦胡)、麻矢鈴氏(Dance)、坂田学氏(Cajon)、加藤雄一郎氏(Sop.Sax)。ライブの模様は、この年にアルバム"円〇満"としてリリース。Bandcampより配信中。

・アムステルダム発インターネットラジオ"Radio Rietveld”で「尾上祐一の音楽」が放送

・ウィーンの即興演奏家Michael Fischer氏のライブを日本人演奏家を集めSpecialColorsにて開催

★2008年

・新井陽子氏(pf)、立岩潤三氏(Prec)と即興ユニットSoy Piano結成。のちに小池実氏(b)も加わり数回ライブを行う。

・円盤ジャンボリー@o-nest"特殊楽器リレー"に出演

・ブズーキ奏者の山田トモアキ氏、ドラムパーカッションの井谷享志氏と、エスノ・ジャム・トリオ”カワセミハウス”結成 途中より小池実氏(b)が参加し2012年まで活動。

・NHK総合TV「テレ遊びパフォー」に自作楽器奏者として5月から12月までに3回出演。

5/13放映の菊池成孔スペシャル(独奏ならびにヒューマンビートボックスデュオのBeatsick.jpと共演)。このときの演奏はitunesより配信。

8/26放映の夏祭り(康本雅子チームとして出演)、12/16放映の2008年総集編(過去映像の抜粋とテリー伊藤氏&NHK小林千恵アナとの電話インタビュー)

・オリエンタルマジックバンド(KalimbaのHiroyuki氏と和太鼓の辻田浩之氏とのトリオ)のメンバーとして大阪ライブツアー

・フレンズ・オブ・テルミンの会報"Ether Times"にインタビュー掲載

・インターネット通信を利用した広島⇔東京間の遠隔即興イベント「東京―広島 てりんぷろ Tel-impro」を開催。出演は、広島側に寺内大輔氏(演奏)、三宅珠穂氏(演奏)、東京側で新井英夫氏(ダンス)、落田伸哉氏(ライト、フォト)、尾上祐一(演奏)、尾上ルリ子(Video)

・Kuritez氏(Theremin, Perc)、本橋HAL彦氏(自作楽器TAO, Wavedrum)と尾上によるトリオDoping Olympics結成。2010年まで断続的に活動。

・Youtube Live Tokyoサブステージに回擦胡独奏で出演

・旧友・米本実氏の著書「楽しい電子楽器・自作のススメ」(オーム社)に電気電子系自作楽器奏者の一人としてインタビュー掲載。

★2009年

・所属バンド:カワセミハウス 1stアルバム"翡翠館"リリース

・学研大人の科学:エレキ特集号で回擦胡が紹介される→こちらのサンプル電子書籍で該当箇所を読むことが可能。

・ヒゴヒロシ氏主宰の公開即興演奏ライブシリーズモルガナ実験室に初参加。以降2020年現在まで10回以上参加させて頂いている。また後述するワナナバニ園を筆頭にこの実験室を切欠に産まれた企画も多々。

2010年代 本格化する自作楽器でのバンド活動 そのアルバム製作 映像製作

2010年代は、これまでのように様々な人とコラボレーションをしつつも、意気投合した仲間と、ワナナバニ園やサンピンと言ったバンドを結成し、適度な即興性を持たせつつもアレンジされた楽曲を中心に演奏し、多くのライブ活動をすることで音楽性や演奏力を高めることに注力するようにもなった。この2つのバンドは、特異な編成ながら卓越した技量をもつメンバーとユニークかつアグレッシブな音楽性を打ち出し、それが好評を得て長きにわたりライブを中心に活動を共にしている。またこれら所属バンドのアルバム製作もかって出て、自前のマルチトラックレコーダーをスタジオに持参し録音しミックスを手がけ計4枚のアルバムを製作した。これらはバンド一体の一発録りを基本に、適量のオーバーダブで仕上げたもので、バンドとしての魅力を第一にオーバープロデュースにならないよう心がけた。オタク時代の音源製作のノウハウが当然生かされている一方、バンド一斉のマルチ録音というのは自分的にはあまりやっていなかったチャレンジであり、今後も試行錯誤や研究をしてゆきたい分野である。これらのアルバムはライブ会場でのCD販売と平行し、アバンギャルド/エクスペリメンタル音楽を多く扱うベルギーのOff Record Labelからデジタル・リリースされることにもなった。更にこれを機会に90年代に所属したアンドロジーナのアルバムや、私自身の旧ソロ作といった古い作品もOff Record Labelからデジタル・リイッシューされた。またハイビジョンビデオカメラの低価格化、Youtubeのハイビジョン化も相まってアマチュアクオリティではあるが映像作品もアングル、レイヤーを増やすなどの、より凝ったつくりをするようになった。映像編集はある意味、マルチトラックの音楽編集作業と似た所があり、自分的にはとっつきやすかった。一方、ワナナバニ園は映像作家のKaz Kudo氏によりプロクオリティの映像作品が制作され、2019年に"Hot River"とタイトルしたバンドの集大成的内容のライブDVDをリリースした。前述の通り、元々はライブ活動とはあまり縁がなかった私だが、2019年時点でこれまでに出演したライブは総計400本を越えた。そのうち330本は2005年以降のライブである。以下、年毎に出来事を追ってみたい。

★2010年

・円盤ジャンボリー ギタリスト・リレーに出演。ベトナムギターと24平均律ギターを披露。前者は、田畑満氏とのデュオを含む。後者は、久保田晃弘氏とのデュオを含む。

・インドのAV雑誌"AV MAX"に回擦胡を中心にした尾上のインタビューが掲載される

・菊地誠氏著「科学と神秘のあいだ」(筑摩書房)に尾上と回擦胡が紹介される

・コウサカワタル氏のCD"Stringed Unchained"リリース。尾上とのデュオ"琉球印度"収録。

・尾上参加オムニバスCD"Sixty Interpretations of Sixty Seconds"リリース。世界の即興演奏の第一人者が大挙参加

・5/27 新宿オペラシティ・ホールにて行われたトリスタン・ミライユ氏作曲「空間の流れ」原田節氏(オンドマルトノ)、野平一郎氏指揮、新日本フィルハーモニー交響楽団の演奏において、原田氏が弾くオンドマルトノに掛けるリングモジュレーターのセッティングを担当。

・Depth Enzo氏主宰のセッションバンド鼻孔類に断続的に参加。下の写真は、7/20@高円寺showboatのもので、内藤幸也氏(g)、Depth Enzo(ds)氏、西村雄介氏(b)、尾上(回擦胡、リボンコントローラー)、Sato Underground氏(ds)、ブラボー小松氏(g)、鈴木俊氏(sax)という面々。

・ダモ鈴木ネットワーク 11/2@八王子CLUB HAVANAに参加 メンバーは、Love氏(Bass)、熊田央氏(ds)、関根真理氏(perc)と尾上(回擦胡、リボンコントローラ)

・オースチンレコードのボス、藤衛門氏が率いるダーティーブルージーンにに参加。翌2011年まで2回ライブを行う。

・ポップと実験性を兼ね備えたロック・インスト・バンド、ワナナバニ園を結成。メンバーは、熊田央氏(Dr)、ALI氏(Bass)、種石幸也氏(5弦Bass)、尾上(回擦胡、リボンコントローラ)の4人。年末にデビューライブ。その後、このバンドは私にとって2010年代のメイン活動の場となる。

★2011年

ソロ作 "Soft Rime"

・尾上のベトナムギターによる楽曲"Asian Blue"が、海外ヒップホップ系のサイトのビートバトル・コンテストのサンプル素材に選ばれ、20~30曲ものリミックスが作成、発表される。http://bit.ly/jjNgja

・音楽仲間で現代音楽作曲家、パフォーマーである寺内大輔氏の著書"音楽の話をしよう"に自作楽器奏者として取り上げられる。

・映像作家ササタニーチェ監督による尾上祐一と自作楽器についてのショート・ドキュメンタリービデオが作成され、スペースシャワーTVならびにYoutubeにて配信される。

★2012年

・ニコニコ生放送 "コルグカオスパッドの歴史"にKP1,KP2,KM2の開発者として出演。下の動画はKP2のシンセ機能をデモする尾上から始まる。

佐藤行衛氏の計らいで韓国ソウルと光州でライブ 山本耕一郎氏(perc)との自作楽器演奏中心のデュオ、並びに佐藤行衛氏(vo,g)を中心にしたトリオの2部構成。初海外演奏と言うだけでなく非常に演奏の出来が良く思い出のライブとなっている。ライブ映像1、ライブ映像2、ライブ映像3

南たけし氏、町田浩明氏によるハイパー・ドラムス・デュオのAsymptoteにゲスト参加。その後も不定期にコラボレーションを続ける。

こちらは筝奏者の森川浩恵氏とのデュオ。

★2013年・ワナナバニ園 ライブ活発化。月1~2回のペースでライブを行う。

・円盤10周年記念"方法の体"に、1969年生まれの電気自作楽器奏者3人(米本実氏、Kaseo氏、尾上)によるバンド"1969"で出演。ストゥージズの"1969"のカバーを含む4曲を怪演。ライブ映像1、ライブ映像2

・佐藤行衛'sコプチャンチョンゴル"第3集"リリース→1曲目"Torch"にリボンコントローラで参加。 また、リリース記念ライブにもゲスト出演。

・ブラジルのTV局 Multi Show の番組Musica na Muchilaに出演(東京の自宅の取材)

・尾上が4曲参加のAsymptote 1st CD "Compile One"リリース 。itunesより配信。

・ワナナバニ園 1st アルバム "ワニノニワ"リリース。ベルギーのOff Record LabelよりAmazon, itunes, Google Play, Spotifyなどより配信中。

★2014年

・ワナナバニ園 月1~2回のペースでライブを行う https://youtu.be/rVKxl7BcdIY

下の写真は、4/12に渋谷ラストワルツにて行われた企画"音の治療室"にてチューニングブラザース=直江実樹(Radio)、くうた(Radio)、小池実(Radio)、

安藤裕子(Sax)にゲスト参加し、モールス信号を打つ。

★2015年

・パーカッション奏者 久田祐三氏とのデュオ"サンピン"結成 ライブを活発化する。

・ワナナバニ園 韓国ソウルでライブ バンド単独、ならび佐藤行衛氏との共演の2部構成(ラスト曲ではチューニング・ブラザースも合流し演奏)。下は、佐藤行衛氏とのジョイント時のライブ映像

★2016年

Vox StarstreamのSustain Guitarで弾くオリジナル曲"星流"

このころよりいにしえの蓄音機と78回転盤に嵌りだす。2020年現在では、プレーヤーとして当時の中型、小型の2台のアコースティックタイプの蓄音機、並び現代の78rpmも付いたポータブル電気プレーヤーを所有し、78回転盤も200枚程度所有している。(ヤフオクなどでジャンク盤を安価に大量購入。ジャンク盤だが大抵のものが大きな問題なく聴く事が出来る。1920年代~50年代までの和洋の様々な音楽・・演歌、ポップス、ジャズ、軍歌、唱歌、義太夫、クラシックなどの盤を所有している)

★2017年

・サンピン ザ・ビートルズのWithin You Without Youのカバー映像がジョージハリスンのオフィシャル・ツイッターで紹介される。

・サンピン 1st Album"Handmade Instruments Duo" CDでリリース。その後Off Record Labelよりデジタルリリース。Amazon, itunes, Google Play, Spotify, Bandcampなどより配信中。

★2018年

・ワナナバニ園 2ndアルバム"Sugai"CDリリース。年末よりAmazon, itunes, Google Play, Spotifyなどより配信開始。

・烏賀陽弘道氏(b)とワナナバニ園の尾上(回擦胡、リボンコントローラー)&熊田央氏(ds)によるスピンオフ・トリオのウガバニ、ライブデビュー並び、ミステリアス&ハイテンションな楽曲Ugabani's DreamをSoundcloudより配信。またYoutubeよりライブ映像"Techno India"も配信。

・リボンコントローラーで参加した、Max Devereaux氏の楽曲"Matter"がitune等より配信。

・リボンコントローラーで参加した、藤澤卓プロジェクト(藤澤卓+てづかのぶえ+藤沢ジャマーズ+尾上祐一)の"茶の香り"がデジタルリリース。

・初期ソロ作のコンピレーションアルバムEarly Days 1983-97をOff Record Labelよりデジタルリリース。前半はカセットMTRを極限まで使ったポップインストゥルメンタル、後半はコンピュータとの対話から生まれたエクスペリメンタルテクノな作品群となっている。Amazon, itunes, Google Play, Spotify, Bandcampなどより配信中。

・旧友のドラマー、ジョー山本氏と尾上のギターによるデュオ、尾ジョー結成。GoldenEggにてデビューライブ。尾上としては久々(15年以上ぶり)のライブでのギター演奏企画。デビューライブよりKara-Age。

★2019年

・本橋HAL彦氏(TAO, Wavedrum)、山本啓氏(Posenbo)、そして尾上(RibbonController)という3人ともリボンコントローラー楽器なトリオ、リボンコントローラーサミットを結成。

・ワナナバニ園、ライブDVD”Hot River”リリース。Lotusland inc.のKaz Kudo氏によるプロ撮影&編集。これまでのバンドの集大成の内容。

ワナナバニ園、2019年の演奏より"Small Mountain"

2020年~ To Be Continued

2020年代の始まりは期せずして時代の大きな節目になってしまった。3月以降、バンド、ライブ活動は中断を余儀なくなり、代わりに在宅での遠隔セッション、そして古巣に戻った感じで宅録活動に活路を見出している。そんな中であるが、秋口より少しずつワナナバニ園の活動を再開、ライブも予定をいれている。

★2020年

新型コロナウイルスの影響でライブが出来なくなったため、YamahaのNet Duettoを利用したネット上の遠隔ジャムセッションに多数参加。特定の人と予定を組んでのセッションだけでなく、ネット上で偶然コンタクトした人とのセッションも経験した。

フランスのギタリストChristian Vasseur氏のギターコンピレーションCovid-?に参加。アンプラグなギター演奏が参加条件なので、アーミングによるピッチベンドを利かせたエレクトリックギターのマイク近接録音で参加しVasseur氏の微分音ギターとの遠隔デュオによる即興曲"Covid-74"を披露している。

巣ごもり期間中に製作したリボンコントローラーとカオスパッドのバーチャルデュオ作品。Kaoss'n'Ribbon Controller

また上記Kaoss’n'Ribbon Controllerは、ブラジルのLBorgia Rossetti氏主宰のアンダーグラウンドアーティスト・コンピレーションQuarantine Reportシリーズの第4弾にも収められている。

ワナナバニ園、2020年11月のパフォーマンスより"Asuka"

★2021年

テキスト 様々なオーディオ・エフェクトの楽曲使用例(with Spotify Play List) を編纂。各エフェクトの登場背景、その原理、リスト中の楽曲の特筆点も併記。エフェクターマニア、サウンドクリエイターの方へ。

続けてモールス信号が含まれている音楽も編纂。長年に亘り構想していたトピックに、読者から頂いた楽曲情報も加え、非常に多岐に多彩な音楽ジャンルを網羅して音楽におけるモールス信号使用例を紹介している。

★2022年

コロナの状況をみつつライブ活動をポチポチ再開する。

10月、ワナナバニ園の3rdアルバム"Third Garden"リリース。Amazon, Apple Music, Spotify, Youtubeなどより配信中。

アルバムより"Door Door"MV

★2023年

仲間のバンドのSimSimBBQ(ワナナバニ園の熊田央氏がドラム担当)のアルバム"Bang A Gong"のレコーデイング・エンジニア、ミックス、ならびセカンドプロデューサーを担当。1曲リボンコントローラで客演もしている。試聴はこちら。

6月、ワナナバニ園、台湾ツアー。台北のReveolverと台中のLittle Playにてライブ。私的にリボンコントローラで20年プレイしている重要なレパートリーである台湾の方は誰でもしっているという(と近年知った)古い歌謡曲"焼肉粽"を遂に本国で演奏。大ウケだった。

simsimBBQの"アルバムBang a Gongレコ発記念ライブ"at 曼荼羅Ⅱより、リボンコントローラでゲスト参加時の映像。曲は"醒めた月"。

というわけで長々と記しました。読んでいただいた皆様、誠にありがとうございます。勿論事態が収まれば、またバンド、ライブ活動を活発にすることも視野に入れつつ、状況に応じてこれからも音楽を地道に続けてゆきたい次第です。そしてこれまでに関わってきている皆様、リスナーとしてサポートして頂いている皆様に多大な感謝をこの場を借りて申し上げます。ふと思いついたら僕のウェブページをチェックしたり、SNSをフォローして頂けると幸いです。

鳥小屋サウンド

尾上祐一note

facebook

Twitter

Youtube

SoundCloud

尾上関連CDと本

鳥小屋サウンドマガジン(楽曲配信とその解説)

[自作楽器]リボンコントローラー その詳細と演奏への応用

[自作楽器]電気擦弦楽器・回擦胡

尾上祐一 : ギター・アルバム

尾上祐一録音作品 on Spotify

尾上祐一録音作品 on Youtube Playlist