4月9日 イギリスのお屋敷幽霊の話。イギリスの怪談の起源とは?

先日の休みの間、Netflixの『ザ・ホーンティング~オブ・ブライマナー~』というホラードラマを観ていた。

監督はマイク・フラナガン。少し前に視聴した『真夜中のミサ』と同じ監督作品。マイク・フラナガンは独特の癖を持った作風なので、よくある「ホラーの定番」のようなものを求めて作品を視聴すると肩透かしを食らっちゃう。

「幽霊もの」だけど、「怖い作品」ではなく、「幽霊」という題材を扱いつつ、人間ドラマを掘り下げていこう……という方向性を持った作家。だからはっきりいえば、ぜんぜん怖くない。でもドラマの核はそこじゃないんだ……ということを踏まえて見ていったほうが良い。

ドラマ『ザ・ホーンティング』の舞台はイギリスのとあるお屋敷。お屋敷には幼い兄妹がいて、主人公はそのお屋敷で住み込みの「家庭教師」となる。ところが家庭教師の仕事を始めて間もなく、お屋敷と2人の子供にはある“秘密”があるらしいことがわかり……。

ネタばらしをすると、お屋敷には定期的に幽霊が出没し、幼い兄妹は屋敷の住人が幽霊と遭遇してしまわないように、いろいろ手を回していたのだった。というのも、「幽霊がいる!」と言っても大人達はまともに聞いてくれない。しかし幽霊に触れられたら、その瞬間死亡してしまう。幼い兄妹たちは、どうにか屋敷の大人達を幽霊と遭遇してしまわないよう、頑張っていたのだった。

イギリスは「幽霊の国」とよく言われて、「1平方メートル以内の幽霊の数が世界一」をキャッチコピーにしているほどでもあるが、もともとはどこにでも幽霊がいるというわけではなかった。もともと幽霊はお屋敷に出没するもので、幽霊になれるのは上流階級の人達だけだった。

1601年頃に描かれたシェイクスピアの『ハムレット』には幽霊の“由緒正しい”姿が描かれる。死んだ前の王が幽霊となってハムレットの前に現れるが、その姿は生前よく身にまとっていた鎧姿。人魂なんかも出てこない。幽霊の姿が半透明にもなっていない。『ハムレット』に描かれた幽霊の姿が、本来のイギリス幽霊だ。

「幽霊とお屋敷」という組み合わせはおそらくはイギリス発のものだと思うが、欧米の人にとってこの組み合わせがお馴染みのもので、アメリカ映画でも幽霊物語を描く場合、イギリス型幽霊物語の様式を輸入して描かれている。さすがに最近の映画ではお屋敷を舞台に……というのは現実的ではないからそう描かれることはなくなったが、一般家庭でもちょっとこれはないよね……という家が描かれる。壁に腰板が嵌められたり、手すりの彫りがやたらと手が込んでいたり、絵画がたくさん飾られたり。郊外でちょっと大きめの家、という設定も多い。そういうちょっと「お屋敷建築」を連想させるものがちらちらと配置されている。欧米の人にとって、そういう場所じゃないと、幽霊の登場は想像しづらいんだ。

日本では、幽霊といえば和建築。やはり「畳みと障子と幽霊」という組み合わせとセットで幽霊のイメージが作り出される。日本人が幽霊のイメージを思い描きやすいのは、「畳みと障子」の和建築なのだ。

だからデザイナーズハウスの幽霊物語はほぼ存在しない。なぜならイメージしづらいから。デザイナーズハウスで貞子みたいなのが出てきても怖くないでしょ。幽霊というのはその国の古い文化に深く結びつくものなんだ。

(さらに幽霊は「アナログ撮影の産物」という言い方もできる。現代でも幽霊物語は映画・アニメ・ゲームでよく描かれるが、幽霊の登場シーンになるとなにかと“アナログ撮影”的なノイズを作ることが多い。これは幽霊表現がアナログ撮影時代に作られ、そこからほとんど刷新できていないからだ。8Kのような超高解像度と幽霊表現は非常に相性が悪い。超高画質世界における幽霊表現を開拓した例を、私は今のところ見たことがない)

それでドラマ『ザ・ホーンティング』は舞台がお屋敷で幽霊が登場する話。ということは、幽霊屋敷としては「由緒正しい」作品であると言える。しかも物語の中心にいるのは子供たち。イギリスの屋敷幽霊で美少女もついてくる……ホラー好きとしては見なくてはならない作品だ。

時代が近代に近付くにつれて、幽霊は次第にどこにでも、誰でもというものになっていく。ヨーロッパ幽霊は「煉獄」に堕ちた人達……ということになっているが、煉獄ははるか昔からあったわけではなく、煉獄そのものが生まれたのは1170年。教会が正式に煉獄の存在を認めたのは13世紀頃。幽霊が煉獄に堕ちた人達……という設定が生まれたのはその後。本当の幽霊は、『ハムレット』のように由緒正しい血筋(王族や貴族)でないとなれないものだった。

(この辺りで察して欲しいが、「西洋の幽霊」と「東洋の幽霊」は出自が違う。似ているような気がするが、それぞれで文化的出自を持っている)

幽霊が「半透明」になったのはいつ頃なのかよくわかってない。『ハムレット』に描かれた幽霊は、くっきりした姿で、普通の人間と同じように登場してくる。

幽霊が死に装束(埋葬布)を着ている……というお話は1803年に出没した『ハマースミスの幽霊』の頃だから、歴史的にはわりと最近だ。

最近の映画では、幽霊はもっぱら白か黒か赤の衣装を着ている……ということになっている。これは「画面映え」を考慮した結果だ。

日本の幽霊でも、江戸期からは真っ白な死に装束を着るようになり、こういった死に装束の習慣がなくなった後でも、しばらくフィクションの世界では幽霊は死に装束を着ていた。最近では日本の幽霊も死に装束は着なくなり、やはり白か黒か赤の衣装を着るようになった。幽霊の衣装も時代を反映する。

1862年に『ペッパーズ・ゴースト』という画期的な舞台装置が考案され、視覚トリックで人間を舞台上に半透明で出現させられるようになった。しかし出版の世界では、幽霊はすでに半透明で描かれていた。もはや誰が最初に幽霊を半透明で表現したのか、よくわからない。

(ペッパーズ・ゴーストは1862年の発明だが、「大昔の発明品」ではない。現代でも、初音ミクのコンサートで舞台上にバーチャルキャラクターの立体映像を出現させる技術があるが、これもペッパーズ・ゴーストの応用技術)

ちなみに日本の幽霊の「足が透けている」ようになった切っ掛けははっきりしており、円山応挙が1784年に描いた幽霊画が起源だ。以来、幽霊の目撃例は「足元が透明だった」と言われるようになった。足が透けてなかったら、「そいつは幽霊じゃない」というように、「足が透けているかどうか」が幽霊かどうかを示す証になっていた。

幽霊は古来から同じ姿をしていたのではなく、はっきり「メディアの影響」を受けて少しずつ変わっていく、という実例である。

Netflixドラマの『ザ・ホーンティング』は由緒正しい「幽霊観」が描かれている。屋敷幽霊に、半透明ではない、くっきりした実在感を持った幽霊だ。その一方で、独自の「幽霊観」も描き込まれていく。

生きている人間は時間と共に前方向に進む性質を持っている。例えば1秒後には1秒後の世界にいるし、1時間後には1時間後の世界にいる。

『ザ・ホーンティング』における幽霊は、時間とともに前に進むことができない。同じ時間、つまり過去の世界を何度も何度もループし続けるように描かれている。特にその人間がトラウマに感じているその瞬間がえんえん繰り返される。幽霊は煉獄のなかにいるのだから、同じ時間をループし続けるのは、ある意味で正しい。

生きている人間の視点では幽霊が現在進行形の世界でも現れるように感じられているが、幽霊自身は同じ時間をループして、毎晩同じ場所に出没している……という状況になっている。

幽霊というのは死んでいて、肉体を失っているわけだから、未来へ進むことができず、ある一定の時間のなかに閉じ込められ続ける……というのはある意味で理にかなっているとも言える。こういうところで、監督による「幽霊とは何か? どいったものなのか?」という考察が見て取れる。

幽霊は同じ時間をループして、同じ場所に出没し続けるが、しかし「魂」は次第に漂白していく……という考えも作品は示している。だから何百年前の幽霊が現れることはない。なぜ大昔の人が幽霊になって現れてこないのか……という疑問に対しても、『ザ・ホーンティング』は答えを示している。

なかなか新しい幽霊観の提示をやっている作品なので、そういう意味でも興味のある人には見てほしい。

マイク・フラナガン監督のホラーは、さほど怖くない。最初に書いた通り、幽霊や悪魔が登場するが、それで怖がらせよう……という気が全然ない。幽霊や悪魔は「怖がらせる」ために登場するのではなく、そういったモチーフを通して、その向こうにあるテーマを描きたい……そういう作風を持った作家だ。

あくまでも幽霊というモチーフを通して、そういう設定でなければ描けない物語を描き出すことを主題にしている。そこに見所がある。

ホラー好きならわかる話だが、実は幽霊というのは怖くない。よくよく考えたら、幽霊自体が別に何かするわけではない。映画に出てくる大抵の幽霊は、人間を呪い殺す存在だから怖く感じるが、ほとんどの幽霊は特に何もしてこない。ただ唐突に“そこ”に出没するだけ。ビックリするけれど、よくよく考えたら怖くない。

しかし実際に幽霊と向き合った瞬間、人は「怖い」と感じる。これはなんなのか?

それは幽霊と向き合った瞬間、「死」と向き合うから怖い。人間は身幅を越えたものを恐れたり崇めたりする性質を持っている。私が色んなところで繰り返し書いていることに、「人間の認知能力は高くない」というものがある。1人の人間が一度に認識できる人間の数は150人程度(これを「ダンバー数」という)。一度に認識可能なコミュニティの数はおそらく2~3まで。それを越えると途端に抽象化する。

それで「死」とはなんなのか? 死ぬとどうなるのか? 意識は? いや、そもそも死ぬというのはどういう状態なのか……? 死という現象的なものは科学知識の発達した今だからわかる。でも「死」の本質はなんなのか? これが今になっても認知外の現象となっている。だから漠然と怖い。不安と恐怖の対象になっている。

幽霊と遭遇した瞬間、その「死」とは何か、という事象と突如向き合わなくてはならなくなる。だからこそ、人はパニックになる。これが幽霊と遭遇した時に感じる恐怖感の正体である。

ところが現代人の哀しい性だが、映像の世界のどんな幽霊や怪物と向き合っても、さほどショックを受けなくなってしまった。1930年頃のホラー映画を観ると、どう見ても糸で吊っている骸骨が現れ、カメラに向かってユラユラ歩いてくる……という程度の表現だったが、当時はあれでも阿鼻叫喚ものの恐怖だった。

現代人は「映像の向こうの幽霊・怪物」にあまりにもなれすぎてしまった。それに、「死」というものが日常の世界から遠ざかりすぎて、骸骨を見ただけではそこに「死」を喚起しなくなってしまった。

たぶん15世紀頃の絵。骸骨は普遍的な「死」のモチーフだった。かつての人は、骸骨を見ると即座に「死」を連想し、こういう絵でもおそらくはそれなりに「怖い」と思って見ていたのだろうと思う。

以前、私のTwitterのヘッダーに設定していた絵画。

ピーテル・クラースゾーンの作品。1630年頃。見ればわかるが、画題はメメント・モリ。髑髏の下には朽ちた本が置かれている。髑髏が生前抱えていた知識を意味している。空のグラス、止まった懐中時計……。どれも死が暗示している。

現代人が見ると、「ほう、静物画のようだね……でも何を現したいのかわからん」ってな感じになるが、中世の人が見るとすぐに「メメント・モリを示唆している」と気付く。「怖い絵」ではないが、「教訓を含んだ絵」というのは17世紀の人ならすぐにわかったはず作品だ。現代人がこの絵を見てもすぐにピンと来ないのは、それだけ「死」の意識が遠ざかっているからだ。

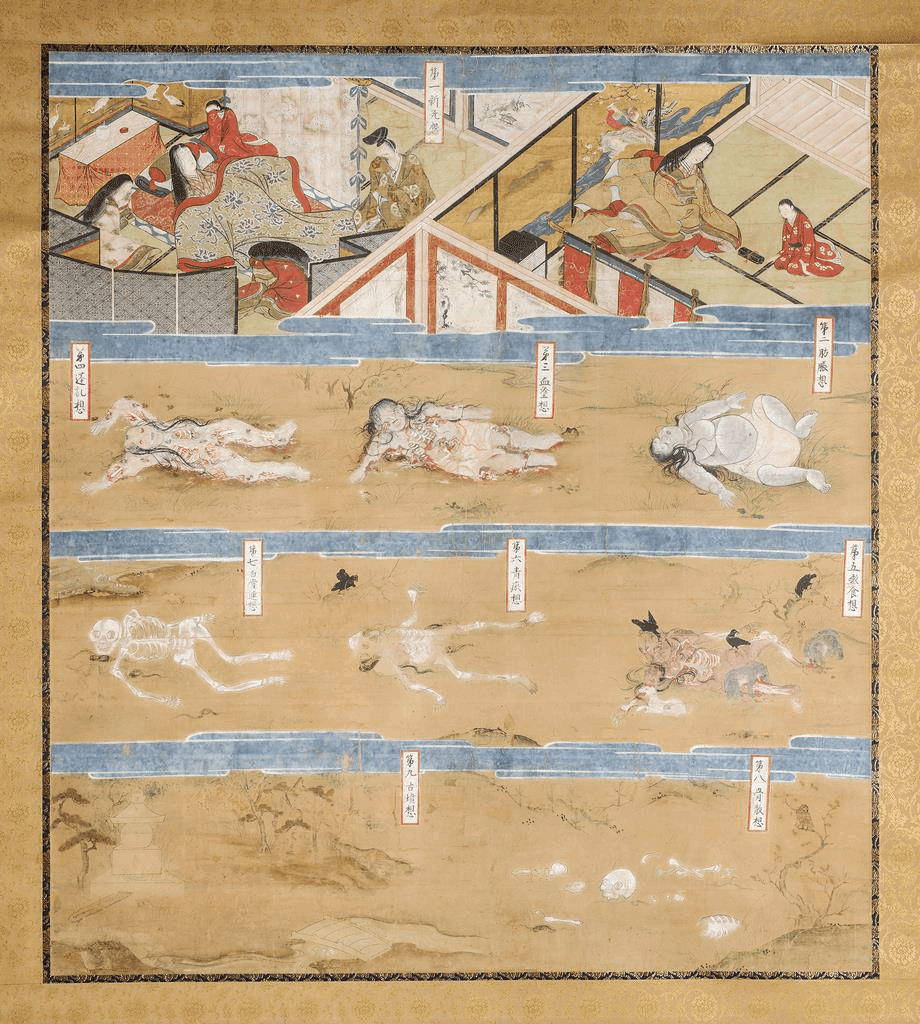

非常にグロテスクな画像だが載せよう。

こちらは『九相詩絵巻』といって、江戸時代頃、僧侶が肉欲を捨て去るために描かれたものとされている。色んな人がこの画題で絵を描いているので、ネットで『九相詩絵巻』と検索すると、こういうグロテスクな画像が山ほど出てくる。実際の腐敗の過程を観察しながら描いたのではないか……というくらい、異様な生々しさを持っている。

人間は死んだら即座に「白骨体」になるのではなく、死んだ後肌が青白くなってむくみ、その後じわじわと虫に食われていく。こういうのは知識があれば描けるようなものじゃないから、やはり「実物を見ながら」……だったんじゃないだろうか。じっと見ていたくない生々しさと迫力がある。

「骸骨」といえば、死んで、魂が抜けて、腐敗して……という過程があり、その結果として現れてくるものである。現代人は間の「腐敗」してく過程がパッと抜け落ちている。江戸時代くらいの人はまだ、そういう「中間」のイメージがあった。だから骸骨を見ても死をイメージして「怖い」という感じがあった。現代人はそういうものが抜け落ちているから、骸骨を見ても別に怖いとも感じなくなっている。骸骨と生きている人間という連なりが抜けちゃっている。

ゾンビも同じで、現代人はゾンビを見たってそのゾンビがつい昨日まで生きて親しくしていた人……というイメージすら抱けなくなっている。これが現代人の想像力のなさ。現代人のヤバさでもある。

何度も書くが、「人間の認知能力は大したことがない」。現代は文明の利器によって、誰もが「自分は優れた賢人」だと思い込んでいるが、それは単に知識の上であって、「体験」がごっそり抜け落ちている(私がそういうタイプだけれども)。身についていない知識ばかり一杯抱え持っているのが私たち現代人だ。「人が死んだらどうなるのか」という実際的なイメージとなると、その部分だけがパッと抜け落ちてしまっている。死体を描写するのは、現代のメディアの世界ではタブーだからだ。なので映画の世界の幽霊を見ても、別になんとも思えない。ちょっと不気味だよね……くらいの感覚になっていく。そこから「死」をイメージできなくなってしまっている。

それでも映画のホラーはサービスとして観客を「怖がらせなくてはならない」という宿命を持っている。幽霊や怪物を、どうやったら怖く見せられるか。現代の観客は幽霊や怪物を見ても、そこから「死」をイメージできなくなっている。「死」をイメージできなくなっている観客に、怖がってもらわなくてはならない……という難しい命題を抱えている。

ホラー映画の作り手は、怖がらせよう怖がらせようと頑張って作るのだけど、そうするほどに物語がおろそかになってしまう。ホラー映画を観ると、怖がらせるシーンは一杯あるけれども、物語はスカスカだよね……みたいになりがちだ。

そこでマイク・フラナガン監督は、明らかに「怖がらせるホラー」を諦めちゃっているタイプの監督だ。現代人は幽霊を見ても「死」をイメージできなくなっている。幽霊を見ても、もう怖くない。だったらもうそれでいいよ。その代わりに、幽霊というモチーフを通して人間ドラマをやるからさ……という感じだ。

こういう監督が出てくるのも、現代人が恐怖映像を見過ぎてなれちゃったせいかなぁ……という気がする。

舞台となっているお屋敷は、最初は「イギリスに実際あるお屋敷で撮影しているのかな……」と思って観ていたのだけれど、回想シーンになると外壁の蔓草が消えたりする。ひょっとすると、ドラマ撮影のために屋敷一軒まるごと作ったのかな。

これは最後まで「実際の屋敷」なのか「巨大なセット」だったのか判別できなかった。

ドラマの感想としては、もうちょっとお話の展開は早いほうが良いかな。「間」が多すぎてちと冗長。もうちょっと尺を詰めて、テンポ良くして欲しかったように思える。

つづく……

いいなと思ったら応援しよう!