11月28日 月刊ムーを買った! 特集は空中帝国マゴニア! 「魔法の国」は本当にあったのか?

『月刊ムー』の2021年10月号を買った! 特集は『天空の城「浮遊大陸マゴニア」の謎』

私の小説・漫画『空族の娘ラーニャ』にはかつてあったらしい超大国「マゴリアム国」なるものが出てくる。もちろん元ネタは「マゴニア」。

マゴニアはヨーロッパのどこかにかつてあったらしく、ただの市井の人々の噂話や迷信ではなく、公式な通商記録も残されており、本当にあったらしい記録が結構出てくる。

私も『空族の娘ラーニャ』の制作にあたり、謎の王国マゴニアに関する資料は探したは探したけれども、なかなか見つからず。それで『月刊ムー』で特集が組まれると聞いて、もしかすると探していた資料が見つかるかも知れない……と購入した。

さて、空中都市あるいは空中王国「マゴニア」とはなんなのか?

私の持っている資料には次のように書かれている。

9世紀頃、リヨンの大司教を務めたアゴバルドゥス(816~840…これは出生から没年ではなく、在位から没年の可能性がある)が『雹と雷に関する民衆の謬診』という著書を残している。

内容を要約すると、とある田舎に天体を自由に操ることができる一派がいると信じられていた。その人々は船を空に浮かべて、その船から雹を降らすなどの悪さをしたという。交易もしていた。ある時、その船から4名の男女が落ちてきたので、引っ捕らえて尋問するとただの盗人だった……という。

お話は以上である。

この空飛ぶ船に乗っていた人々が、「マゴニア」の出身者であった。しかしカトリックの神父が捕らえて尋問したところ、この者達はただのペテン・詐欺師であって、魔法使いなどではなく盗人だった……と結論づけられ、悪さをしたので石打ちの刑に処したという。

リヨンの大司教が書き残した著作……ということで、この文章にはそれなりの重要度を持つ。教会が描いたものだから、当時としては「公的な文書」というくらいの意味合いが持つ。暇人がデタラメに噂話を書いた……というものとは違う。そんなリヨンの大司教が「空飛ぶ船」のお話を描写し、かつ「ただの盗人だった」と断じている。

……ふむ。

なんか引っ掛かる。

カトリックといえば魔術師大嫌いの宗派で知られ、現代でも『ハリー・ポッター』を苦々しく見ている。日本のアニメなんて、魔法少女だらけ……つまり魔女が一杯だから、邪悪なものと断じている(日本のアニメが欧米で嫌われる理由はこういうところにもある)。そんなカトリックの大司教が魔術に関する話を取り上げて、「盗人だった」という話にはなんとなく引っ掛かるものがある。

考える可能性は二つ。

本当にただのペテン師が画策したイタズラだった説。

もう一つは「本当に魔術師がいた」がそれを隠すために作られた本だった説。

とりあえず、「マゴニア」の名前について考えてみよう。

「マゴ」は「MAG」という意味で、『ハリー・ポッター』によく出てくるからみんな知っての通り「魔法」を意味する。「ニア」は「国」。『ナルニア国物語』の「ニア」だ。

しかしそんなストレートな言葉を国の名前として掲げていたりするだろうか。おそらくマゴニアはヨーロッパ人が未知の交流相手に向けた俗称か何かだったと想像される。

だが、そもそものお話として「魔術」なるものは存在するのだろうか。

漫画やアニメで描かれるような「魔術」が実在したのか?

ここでは、漫画の話はとりあえず横に置いておくとして、実際の「魔術」がどのように生まれ、定着していったか、という話をしてみよう。

「魔術」とはそもそもなんだったのか? 魔術の起源を読み解いてみる。

ネイティブアメリカンの雨乞い儀式から考える

とあるネイティブ・アメリカンの「雨乞いの儀式」に次のようなものがある。司祭が水たまりの水を口で吸い、次に頭上を向いてぴゅーっと吹く。この動作を繰り返すというものだ。これは大地が水を吸い、雨として大地に降り注ぐという自然の摂理を、人間がマネして演じているものである。

これにはどんな意味があるのか? 司祭のような高位にある人が自然の営みを再現しているのだから、自然のほうが釣られて動いてくれるはずだ……という考え方だ。いわゆる「類感呪法」の発想だが、それを自然スケールに拡大したものが「雨乞いの儀式」である。

(※類感呪法 形態が似たものを演じることで、その形態の元になったものに影響を与えられると考える魔術のこと。「藁人形」も類感呪法に当たるもので、人間を模したものに五寸釘を打ち付けるので、その元になった人にダメージを与えられると考えられている)

これが魔術を考える際の骨子となる。

よく誤解されやすい概念の一つに、「神様」がある。多くの人は「神様」は「万能なる存在」であって、人々はその神様にかしづかねばならぬのだ……とか思っているのだが、神様の本来の役割は「生け贄」。

コミュニティの中で神様に指名された人は、冬の末になると、司祭の手によって殺されて、司祭はその神様の口から漏れる魂を「おっとっと」と言いながら(言わないと思うが)掴むフリをし、次なる若い神様の口に移す……という行為を儀式としてやっていた。

どうしてそんなことをするのか、というと、古代人には冬の末期で自然が枯れた後、本当に春が訪れて再生するのかどうかわからなかった。もしも春が訪れなければみんな死んでしまう。昔は正確な暦もわからなかったから、この冬の時代をどれくらいの期間我慢しなければいいかもわからなかった。

そこで、コミュティの中の一人を「神様」に指名するのである。神様だから、自然より上位の存在である。その自然より上の存在を作りだし、その神様を殺し、若い神様に魂を移す。つまり、自然が絶えて再生する様子を、神様の体を使って再生する。すると自然のほうも釣られて動くはずだ……と古代人は考えたわけである。

(昔の人々は、暦に対して尋常ではない執着を見せていた。それが自分たちの生活に関わるからだ。現代に残されている古代人の遺跡が、ことごとく夏至と冬至の方向を指し示しているのもそういうところにある。そういう遺跡の中では、「神様殺し」の儀式も行われていたと考えられる)

神様に指名されると良い教育を受け、良い生活を送れるが、間もなく殺さねばならないのである。

世の中には「俺は客で、客は神様だろ!」とか言う奴がいるらしいが……じゃあ死んでもらわなくちゃいけないなぁ……と私なんかは思っている。「俺は神様だ」と言うんなら、神様がなんなのかを知ってなくちゃダメだろ……。

以上が魔術を考える上での基本になる。

「製鉄」が魔術であった時代もあった

古代日本では「鉄」が信仰の対象だった。なぜなら鉄はもともとはただの石っコロに過ぎないものだったのに、それが日常の道具にも使えるし、戦争の道具にも化ける。古い時代では「鉄」を制することは支配の力を得ることであった。なにしろ武器に転換された鉄は当時最強武器。現代なら核ミサイルを保有するような話だった。だからこの鉄そのものが信仰の対象になり、その鉄を製造できる職人が尊い存在になることは自然なことだった。

その考えは今でも断片として残り、神官の格好をして刀鍛冶が玉鋼を打つ……という場面を儀式的なものとして披露する習慣が今もある(関伝の刀匠)。昔は天皇家が鉄生産を請け負っていたらしい話もでているし、おそらくは刀鍛冶は神官の秘技であった時代もあったのではないか。もしかしたら古代人は「かしこみ~かしこみ~」と念じながら鉄を打っていたのかも知れない。

その鉄の生成についてだが、日本では大昔、沼沢に発生する「高師小僧」という鉄の塊を原料に鉄生産を行っていた。日本は火山国であるから、地脈から噴き出た鉄が沼の底から少しずつ噴き出し、それが天然の石と結びついて、やがて鉄の原料たる「高師小僧」が生成された。

しかし古代人はそんな仕組みわかるわけがない。どうしてしばらく時を経ると自然に鉄が沼の底に生成されるのかわからなかった。それこそ、神からの贈り物のように感じていた。

そこで古代日本人は、高師小僧の形に模したあるモノを作り、沼の前で「早く鉄を授けたまえ~」と念じながらチャリンチャリンと降っていたのである。高師小僧に模したモノを側で鳴らすから、自然がそれに影響されて高師小僧を生成してくれると考えたのである。これも「類感呪法」の発想である。

そのあるモノ、というのが現代「銅鐸」として残っているものである(実際には「鉄鐸」も作られていたが、こちらは朽ちて残っていない。銅鐸が残ったのは、朽ちなかったからとされる)。これは当時、「すず」と呼んでいた。これが後の時代になり、形を変えて、やがて神社の境内に吊される「鈴」に変わっていく。

あの鈴をチャリンチャリンと鳴らすとなぜ神様が「撫子だよ~」と飛び出してくるのか、というと、遡ると「すず」を鳴らすことによって大地の神様に呼びかけていた……という習慣を由来としている。

また、鈴を鳴らすことで神様を呼ぶことになっているから、翻ってその鈴で呼びかけていた「鉄」そのものが神であったと推測することができる。

とこのように、神様や司祭といった特別高位な者が自然の営みを模倣し、あるいは働きかけることによって、自然をコントロールしようとしていた。これが魔術の原始的な考え方となっていると考えられる。

この魔術が次第に神様といった最上位ではないものが使うようになっていった……それが私たちの考える魔術に繋がってくる。

よくある「呪文」の意味と、神の魔力

中世の時代でもそうだが、現代の漫画でも「○○の名前におき命ずる!」と必ず唱える。これは多分、その魔術の行使者がさほど高位のものではないからだろう。だから高位(権威)ある者の名前を出して、「○○の名前におき命ずる!」なんて言い方をするのだろう。

呪文やまじないといったものは、ここまでに書いてきたような考え方の残滓のようなものなので、基本的には呪文やまじないといったものにほとんど効果はない。人類が未開民族時代にやっていたことを、断片的に現代まで残していったものが呪文やまじないにすぎないからだ。司祭の祈祷がいったいどこまで有効なのかもわからない。

もしも本当に神様であれば、「○○の名前におき命ずる!」なんて言い方はしない。その必要がない。神様であれば、命ずる間もなく、勝手に自然界も釣られて動くはずだからだ。なにしろ神様は自然よりも上に立っているのだから、自然に対して命じる必要もないのだ。

日本の天皇がまさにその存在であり、それゆえにかつては生活に様々な支障を抱えていた。例えば、天皇は霊力が強いため、髪の毛を切ったり髭を剃ったりは、霊力が弱まる寝ている最中ではなければならなかった。天皇自身も気を遣わねばならず、ある一方をじーっと眺めていたらその方向に祟りをもたらしてしまうので、一方を、あるいはある相手を凝視することができなかった。

天皇の側近も、天皇と触れる時は慎重にならねばならなかった。神様とは、無限に福音をもたらす存在ではなく、同時に「祟り」をもたらす恐ろしい存在でもあった。映画『太陽』という作品があり、側近が天皇に服を着せる場面、側近は緊張で汗をダラダラとかいている。天皇に触れること自体畏れ多い……ということもあるのだが、長時間触れると祟りが移ると恐れられていたからだ。

本当に神様になってしまうと、こういった生活の難儀が待ち構えているわけである。

魔術はおそらく以上のようなものであり、それが19世紀に入り、ロマン主義文学の中で登場される。それはカトリックの禁忌を乗り越えて、物語の中で採用され始めたという瞬間でもあった。

その後、おそらくはトールキンの『指輪物語』によって魔術は永遠に現代の形に固定された。それがカジュアルになっていったものが、私たちがいま漫画やアニメで見ているものである。

「魔術」はやがて「錬金術」に変わり、ついに「化学」へと変わっていった……。

ところで、錬金術師は、化学であろうか、魔術であろうか? これは人によって意見が分かれる。「錬金術は化学の父」と呼ぶ人もあれば、「あんなものは化学ではない」という人もいる。

どういうことなのかというと、中世の錬金術師も、どうやら「○○の名前におき命ずる!」と念じながら鉱物をゴリゴリ混ぜて、それによって金が生成されると思っていたようである。うーん、確かにこんなものは化学とは言わない。

錬金術はその以前の時代から信じられ、伝わってきた「自然に働きかける魔術」の伝統を利用し、その方法で金を生成できると考えられていた。そういったものだから、「あれは化学にあらず」という判断もできる。

一方で、画家は錬金術の知識で絵具を作っていた。チューブ式絵具というのは19世紀頃の発明品で、その以前は画家が自ら鉱物を取り寄せて、ゴリゴリ削り、油と混ぜて絵具を作っていた。その調合方法には錬金術の知識が不可欠であった。

例えば白の絵具を作る時は鉛を腐食させ、その表面に浮かび上がってきた白いものを採取して絵具として使用していた。中世の絵画の白は鉛を使っていたので、やや体に有害なものであった(現代の絵具では、鉛は使用されていない)。画家はみんな様々な化学の知識を利用して、欲しい絵具を作りだしていた。画家ごとに「秘伝の絵具」のようなものがあって、現代の科学鑑定の時代が来るまで、謎の絵具なんてものが結構あった。

ちなみにフェルメールは贅沢にもラピスラズリを取り寄せて、これを砕いて絵具にしていた(オランダでラピスラズリは産出しない)。どんだけ金持ちだったんだ。

という話からして、錬金術は古代からの迷信を引き継いで生み出されたものであって、「化学」はその副産物だった……というのが私の考え方だ。

「魔女」と「異教」とはなんだったのか?

魔女と西洋の薬草文化

魔術といえば「魔女」だ。西洋には魔女話が山のようにある。しかし魔女とはなんだったのだろうか。

私は昔『世界ふしぎ発見』という番組の中で、「私は魔女よ」と名乗る女性が登場する映像を見たことがある。その魔女は、村のなかで「風邪を引いた」「頭痛がする」という人が出ると、用意していた葉っぱや草の根を調合し、煮詰めて薬を作り、それを渡していた。

おや? これって……薬草じゃないか。

で、魔女を名乗る女性が鍋でなんだかわからないものを煮詰めている映像は、なるほど伝承の中でよく見る、「怪しいものを煮詰めてイッヒッヒッと笑っている魔女のイメージ」にも見えてくる。

要はそれを、「どちら側から描写するか」だ。「怪しいものを煮詰めてイッヒッヒッと笑っている魔女のイメージ」を正面から描けば、それは「薬草を煮詰めている人」になり、後ろから描けば「得体のわからないものを煮詰めている不気味な魔女」に変わる。そういえば、通俗的な漫画に出てくる魔女のイメージって、みんな「背後から」描写されてたなぁ……。

でもあれは実は、単に「薬草を作っているだけ」の場面だったとしたらどうだろう?

そういえばどこの国、どこの民族にいっても、必ず古くから伝わる「薬草文化」があるはずだ。日本にもある。歴史の長い中国には「漢方」がある。薬草や漢方は、今では薬用効果が認められているものが多い。しかし西洋の薬草……というと話を聞かない。西洋といえば「解剖学」だが、それも発達したのは20世紀に入ってからの話だ。それじゃ、西洋ではその以前に薬草文化はなかったのだろうか?

私は最近『魔女狩り』という本を読んだのだが、ヨーロッパの薬草文化は主に女性に継承されるもの……という話が出てきている。しかしその薬草作りの女性達の多くは「魔女」としてやがて処刑されていったという。

話が見えてきた。

中世ヨーロッパにおいて、「魔女」の嫌疑が掛けられた瞬間、終了である。理路整然と「私は魔女でありません」と陳述しても、基本的に聞いてもらえない。聞いてもらえるのは「私は魔女です」という証言のみである。「私は魔女です」という告白が出てくるまで、えんえん拷問が続く。もしも「魔女ではありません」と言ったら、それは魔女が言い逃れで言っている可能性がある……と判断されてしまう。当時の裁判官は、「徹底して疑え!」と教育されていた。

いっそ、告白も不要な場合もある。「水審問」といって、両手両足を縛った状態で池に放り込み、浮かんできたら魔女だった……ということで死刑(魔術を使って浮かんできた……と考えられた)。浮かんでこなかったら魔女の疑惑は晴れるが、死亡する……というものであった。

どういった場合に魔女疑惑が生まれるのか……というと、村に病人が出た、家畜が死んだ、不作だった……とにかくなにかしら都合の悪いことが起きると、「なんもかんも魔女の仕業」ということにして、コミュニティの中のはぐれ者が晒し者にされ、処刑された。

その時、ターゲットにされがちだったのが、古くからの伝統の秘術を継承し、しかも当時の村人達とっていったいどういうものかわからなくなった技術を持った者が、魔女告発の対象にされた。

薬草制作の技術は村ごとに保存されていたものだったが、しかし南から伝わってきたキリスト教の教義の中にそんなものはない。キリスト教が支配的な時代、人々はどんな意識だったかというと、聖書に書いてあることが全てであって、聖書に書いてないことは知る必要もない……という世界だった。もしも聖書に書いてない知識を持っている人がいたら、それは「邪教」の思想であった。

そういう考えを信じるようになっていった人達にとって、古くから村に伝わっていた秘術も「なんだっけそれ?」みたいになっていき、やがて異端扱いされ、都合の悪い何かが起きた時、魔女として告発されてしまった……そういうことじゃあないだろうか。

魔女の告白があった時、審問官は「共犯者を2名挙げろ」と必ず尋ねたという。これが復讐の場に使われたのはいうまでもない。

人を呪わば穴二つだ。

そうそう、魔女は天候を操ることもできたという。雹を降らすこともできて、もしも雹が降って作物がダメになったら、これも「魔女の仕業だ」ということになった。

マゴニアの船は雹を降らすことができた……と信じられた。ここでちょっと話が繋がってくる。魔女は雹を降らすものと信じられていた。

サバトとサキュバス

話は脱線するが、魔女といえば、必ず「サバト」の話も出てくる。魔女、あるいは魔法使いであるという告白が始まると、必ずといって「私もサバトへ行きました」という証言が出てくる。まあ、言わされていたわけだが。

サバトとはなんなのか?

もともとは「ユダヤの安息日」のことだったので、おそらくはユダヤに関係した“何か”だったのだろう。でも、現代ではわかっていることは何もない。なにしろ文字文献の全てがカトリック側から書かれていて、しかもカトリック側の偏見で描写され、その偏見が一杯に積み重なったものしか現代に残されていないので、サバトが正しくなんだったのか、もはや知る術がない。

サバトの内容を断片的に聞くと、どうやら「乱交」に関する秘技だったと推測される。このサバトから「サキュバス」と「インキュバス」というモンスターも生まれている。でもサキュバスとインキュバスがもともとユダヤの秘技の中にいたものなのか、それともキリスト教側が生み出したのか……それもよくわからない。

現代の私たちからすれば、サキュバスと聞けば「エロいことをしてくれる姉ちゃん」でしかないのだが、中世ヨーロッパ時代のカトリックの戒律においては「セックスしても快楽を感じてはいけない」というものがあった。セックスは子供を産むために仕方なくするものであって、それを快楽のために行ってはならない。だからキスもダメ、前戯もダメ。挿入し、射精したら終了である。

そういう考え方だったから、サキュバスは悪魔的な、「セックスの快楽」という忌まわしい行為へ信徒を引きずり下ろす邪悪な存在であった。

まあ、私たちからすればただの「エロいことをしてくれる姉ちゃん」でしかないんだけどね。

サキュバスを生み出したのがユダヤだったのか、カトリックだったのか、もはやわからない。ただ、カトリックはなにかと後のエロいイメージの元ネタを提供してくれる。「オナニー」なんかもカトリック発の言葉だ。実は禁欲的な人間の思考や発言の中からのほうが、普段からエロいことを考えている人からは想像もできないエロイメージは出てくるものである。私は以前、「禁欲的な人ほどエロセンサーが強い」とブログに書いたが、例えばエロコンテンツを弾圧したがるフェミニストなんかは、私たちが想像もしない対象から「性的だ! 性差別に違いない」とか言い始める。実は禁欲的な人ほど、エロセンサーは強いのである……。

結局、サバトがなんだったのか、わからずじまいだ。なにしろ、残っている文献資料が全部カトリック側で、偏見まみれの描写ばかりなので、元々がなんだったのか辿ることすらできない。

この件に関しての、明らかな被害者はユダヤ人だ。おそらくユダヤ人が継承していた何かしらの祭儀であった可能性が高いのだが、カトリックが「悪魔の儀式だ」と一方的な認定を行ったために、ユダヤ人達は祭儀を一つ失ってしまった。己の正義を信じすぎる連中というのは、イランことしかしない。

とりあえず、事実として「何か」はあった。だが、それがなんだったのかはわからない。多分、ヨーロッパのその土地その土地に伝わる伝統習慣があって、それを守り伝えようとする祭祀かなにかで、それが歪曲を歪曲に重ね、サバトという悪魔とエロいことをする夜の饗宴ということになったんじゃないか……と思われるが。もやはヨーロッパの土着文化なるものも喪われてしまったので何もわからない。

サバトの最中、悪魔王サタンが召喚されることになっていた(ということは、わりとしょっちゅう召喚されていたんだろうね)。サタンは獣の頭を借りていて、よくヤギの頭を模した姿で現れた。サタンは男を相手にする時はサキュバスになり、女を相手する時はインキュバスになった。

現代、エロ漫画でサキュバスが描かれる時、テンプレート的なイメージとして頭にヤギの頭が描かれがちなのは、ここを由来としている。

想像するに、動物の頭を使ったのは、動物霊だったのではないかと思われる。非人間的な精神を宿すことによって、人間以上の力を得ると考えていた。サバトの神官は動物の頭を被り、動物霊を宿し、それで神がかり的な状態になって託宣などをしていたんじゃないか……。

神官や巫女が神がかり的な状態になって、祭の主役になるということは、未開民族の間ではよくあることだ。おそらくサバトもそういうものだったんじゃないか……。

と、ちょっと脱線してみたのは、「サバト」を開催していた集団と、果たしてマゴニアと呼称されていた集団は同じなのか? という疑問を検証するためでもあった。言葉という物は厄介な性質を持っていて、言葉で規定すると、そこにあるべき多様性を失わせ、シンプルなひと集団に見なす性質を持っている。要するに「十把一絡げ」になる。

「あれもこれも魔術師の仕業だ」と言ってしまうと、みんな一つの集団が何かしらしたようにも感じられてしまう。でも、おそらくサバトとは、西洋社会にこっそり残っていた未開民族的な祭祀であって、いわゆるな「魔術」、あるいは船を空中に浮かべていたというマゴニアの「魔術」とは別モノだ。

ヨーロッパ社会にあったのは、キリスト教徒と、「それ以外の何か」であって、その「それ以外の何か」はたった1つではない。おそらく、相当に多様であったのだろう。

『月刊ムー』は「マゴニア」をどのように考えたのか?

空中都市マゴニアと、スイフトが書き残した「ラピュタ」の関連。

魔術なるものをこうやって見ていくと、現代の漫画やアニメのように、虚空から自由自在に炎を発生させたりするものではなかった。もともとは神や司祭が自然に向かって働きかけを行うようなものを「魔術」と呼んでいた。あるいは、カトリックが異教として踏み潰していたその土地その土地が古くから受け継いだ伝統のことを魔術と呼び、それらは弾圧によって消滅した。私たちが漫画やアニメを通して「そういうもの」だと思っている魔法は存在しない。

さて、そう考えると、空飛ぶ船を操った魔術なるものが本当にあったのか? 空中都市マゴニアは本当にあったのか?

どうやらなさそうだ……という結論になりそうだが、しかし記録だけは残っている。間違いなく、ヨーロッパ人は「マゴニア」と呼ばれる誰かとは交易しているのである。じゃあ、いったい誰と交易していたのか? ……という疑問が残ってしまう。

話はようやく、今回の『月刊ムー』に入っていく。

『月刊ムー』はマゴニアについて、なかなか面白い切り口を用意している。

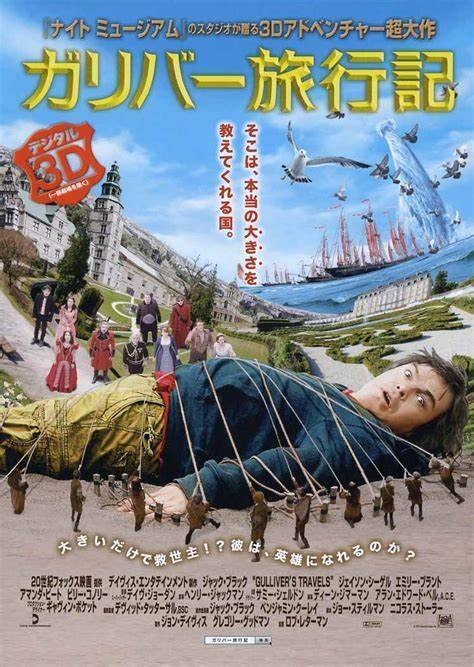

最初に注目したのは、スイフトの『ガリバー旅行記』に描かれる天空都市ラピュタである。『天空の城ラピュタ』で描かれたアレの元ネタだ。

ガリバーは天空都市ラピュタを訪れ、そこには多くの科学者・研究者がいるのだが、その内容が訳がわからないし、意味があるのかどうかわからない研究ばかりして、実に馬鹿げている、下らない……と一蹴する。

作者のスイフトはそう思ったのだが、しかし現代人の目でもう一度記述を検証してみると、どれも現代の科学で研究されているものばかり。スイフトの時代では「意味不明」……と判断されてしまったのは、その当時ではそれぞれにどんな意味があったかわからなかったからだ。

というか、今の時代になって研究され始めた色んなことが、ことごとく天空都市ラピュタのシーンで取り上げられている……という不思議がある。これら知識をなぜ1735年という時代に描かれたのか? スイフトはすべて空想で描いたのではなく、誰かから聞いて、知ったのではないだろうか?

スイフトは猛烈な人間不信を抱いて『ガリバー旅行記』を描き、晩年には発狂してこの世を去っている。スイフトはなぜ発狂したのか。それはその時代を遙かに越えた何かを知り、それを誰からも信じてもらえなかったからではないか……。

『月刊ムー』はさらに『ガリバー旅行記』を追求する。『ガリバー旅行記』における空中都市ラピュタは、インドから日本へと渡っていく。そのインドだが、インドにも古代叙事詩『バガヴァッド・ギーター』と呼ばれる書物があり、その所の中に空飛ぶ宮殿ヴィマーナがある。ラピュタとヴィマーナは同じものではなかったのか――というのが『月刊ムー』における推測である。

『月刊ムー』で書かれていたことをまとめると、「マゴニア」の諸原理は「魔法」ではなく、当時の人が魔法だと思い込んでいた「超科学」であった。

そしてそのマゴニアの人達が本当に拠点としていたのはヨーロッパではなくインド。ヨーロッパの人達からして、やや外れた地域に住んでいた人達であった。

江戸時代の日本で目撃された「虚船」について

空飛ぶ飛翔体の逸話は、古くから世界中に残されている。つぶさに文献を調べていくと、万国共通の特徴がある。まず基底部分がお椀型で、筋が入っていること。

実は日本でも、謎の飛翔体は目撃されている。1825年曲亭馬琴が描いた『兎園小説』という書物がある。

(※「小説」はこの時代、フィクションを示す言葉ではなかった。「大説」という言葉があって、それに対応する言葉が「小説」であった。「小編の言説」が「小説」の意味である)

この書物の中に「虚船(うつろふね)」というものが登場してくる。常陸国(現在の茨城県)に漂着した船だが、これも基底部がお椀型で、筋が入っていた。この時代の人が船に記されていた文字を残している。

この時代の日本は鎖国をしていたので、「異国の人間と話したら切り捨ての重罪」だったので、この異国の乗物を目撃した人々は、乗組員だった女性(赤毛で150センチほど)を船に戻し、海に流したそうだ。

この時、書き写していた文字が手がかりであった。この時の文字が、太平洋諸島共通言語である「ウォレアイテキスト」と完全一致したのである。

(ウォレアイ文字……カロリン諸島文字ともいう。カロリン諸島のウォレアイ環礁一帯(ファラウレップ環礁、ラモトレック環礁、イファリク環礁、エアウリピク環礁、エラート環礁、サタワル島、プルワット環礁)などで使用された共通言語)

ということは、この時茨城県に流れ着いたお椀型の乗り物に乗った女性は、カロリン諸島出身ということになる。そしてこのウォレアイ文字を使用していたのは、日本の南から、インドまでの広い領域。『ガリバー旅行記』で空中都市ラピュタが旅した地域と一致するのである。

ということは、空飛ぶ船を操ったマゴニアの人々は、インド周辺上空の広域を領土とする人々で、ウォレアイテキストを使っていた人々であった、という推測ができる。いったいどんな技術を用いて空飛ぶ技術を生み出していたのか、今となってはわからない。非現実的、あり得ないとは言えるが、しかし多くの証言が残されているし、飛翔体を示す絵画も大量に残されている。人は何もないところから創造したりするものではなく、なにかしらのヒントを必要とする。中世の時代に、空飛ぶ技術を先んじて取得し、「空」という領土を獲得した何者達がいた……という推測ができないわけではない。

マゴニアの人々はどこへ消えたのか? 宇宙か? それとも消失か?

それで、その人々がどうして現代、絶えてしまったのか……?

『月刊ムー』は雑誌の伝統芸なので、最終的にお話はUFOと宇宙人に話が進んでしまう。私はおそらく違うだろう、と考えている。マゴニアの人々は宇宙へ旅立った……のではなく、絶えたのだ。

空飛ぶ船のお話は、実は中世を通して、ありとあらゆる地域で目撃され、お話として残っている。ヨーロッパはもちろん、日本、中国にも。そこまでの証言が残されていることをまとめると、そういう技術を持った人がいた……と考えるのが自然だろう。

本当かどうかわからないが、19世紀ごろ、空飛ぶ船による戦争を、多くの人が目撃している……らしい。空飛ぶ船の目撃話は、これを最後に途切れる。ということは、このあたりで空飛ぶ技術を持った人々は絶えてしまったのだろう。巨大な空中船団は海に落ちたかそれとも……。

とにかくも、空飛ぶ技術を持った人達は、それくらいの時期に共倒れの総崩れして消失してしまった。

なぜその後、「空飛ぶ船」が生産されなくなったのか、というと、その技術を再生することができなくなってしまう何かが起きてしまった。その技術を持った人達が一度に殺されたか、製作するための工房が破壊されてしまったか……。

もちろん、こうしたお話には大きな隙がある。

まずどこで「生産」されていたのか。それを生産されていた場所が特定されていない。どんな物でも、生産するのは「物資」を供給する場所と、生産する「工場」が必要である。そこが特定されていない。また「技術」も必須のものだ。物資が採掘されていた場所がなければならないが、それも見つかってない。

中国は多くの国にスパイを放ち、様々な図面を国に持ち帰って、コピー品を作っている。しかし多くはうまくいっていない。なぜか? それは単純に「冶金」の技術問題で、図面があったところで、そのパーツの一つ一つを正確に作り出せるかどうかは、話が別なのである。

こうした技術を支える場所「工場」がなければ、空飛ぶ船も当然作れないわけだが、この場所が現在のどこにも残されていない。

もう一つ、それだけ大きな都市を抱え、我々よりもはるかに高い文明力を持っていたら、当然、色んな国の歴史と絡んでくるはずである。世界の歴史は、干渉し合うものである。

しかし残っている「話」がみんな庶民の話、市井の噂話で終わっている。リヨンの大司教アゴバルドゥスの残したお話が、珍しくオフィシャルな見解であるが、あれくらい公式な人物による発言や言及がそれ以上出てこない。

結局のところ、マゴニアの正体はなんだったのかわからない。

そんな国があったのかなかったのか。私たちに残されているものがあるとしたら、そういう国があったらしい、と信じるロマンくらいなものである。

それにしても、今回初めてちゃんと『月刊ムー』を買ったのだけど、なかなかすごい文字量。内容は宇宙人やUMAばかりではなく、色んなテーマが取り上げられている。ちゃんと読んでみると、これがかなり面白い。一冊読み通すのに、まだまだ時間が掛かりそうだ。

いいなと思ったら応援しよう!