依存について

依存を辞書で引いてみると、「何かに対して絶えず必要とする状態、またはその対象がなければ正常な機能や活動ができない状態」などと書かれています。

じゃあ、依存の反対は自立・自律なのかというと、どうなんでしょう。なんか私はその考えにも違和感を感じます。

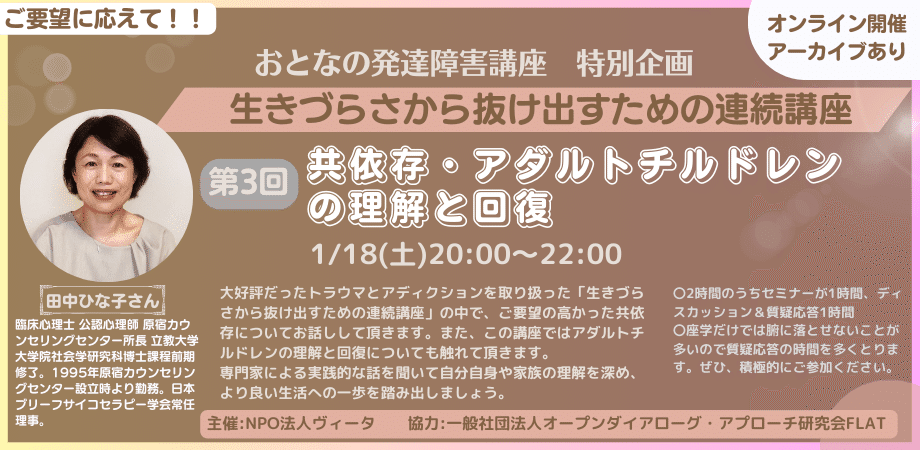

去年の11月に原宿カウンセリングセンター所長の田中ひな子さんをお呼びして「トラウマの理解と回復」「アディクションの理解と回復」というテーマでお話ししていただきました。アディクションは日本語に訳すと嗜癖とか依存症とか言われますが、依存的な行為というニュアンスで受け止めていただければと思います。

どちらの講座もたくさんの方にご参加いただき、アンケートも非常に好評でした。

2025年1月18日土曜日の20時から「共依存・アダルトチルドレンの理解と回復」というテーマでお話ししていただきます。

このテーマは、アディクションの回の質疑応答の中で私も聞きたくなったし、参加者の方からもご要望があってこのテーマをご依頼しました。

https://vitaagency1-3.peatix.com/

有名な言葉で「自立とは依存先を増やすこと」という東大の熊谷晋一郎先生の言葉がありますが、これは字面だけおってても真の意味がなかなか読めないなと思っています。

依存と言っても過度に頼っているわけでもなく、緩やかな意味合いが大きいと私は考えています。逆に言えば完全な自立状態がもしあるとしたら、完全自給自足ということになるのかなと。

我々は誰かが作ったシステムの上で命を長らえています。ここまで話を広げるのは広げすぎかもしれませんが、お米から野菜、お肉、誰かの活動に依存して生きています。それぐらい、この言葉の依存を緩めてみてもいいのかなと思っています。

それぐらい緩めてみると、例えば友達がいる、支援員さんがいる、ここに行けば話す相手がいる、といったささやかなことも依存の範疇に入ってきます。

そういう地平線に立つと「自立とは依存先を増やすこと」の言葉の色合いが変わってくる気がしていて、そもそも自立って概念は実現不能で生きている限り何かに依存はするうえで、より自分の接続できるコミュニティなどを見つけていくことが重要ということかなと思えてくる。

少なくとも今まではネガティブなニュアンスのあった「依存」という言葉を緩めてくれた気がしている言葉だなと思うのと、単純にこの言葉の字面だけ追ってしまうと真意が伝わらないのかなぁとも思ったりする。

依存が悪いといいたいわけではなく、自分が思うような人生を歩めていればそれが一番いいと思うし、もし依存のせいで自分が思う人生を歩めていないのであれば少し考え方を変えたり見つめなおしてもいいのかな、そのきっかけとしてこの講座を聞いてもらえたらうれしいなと思います。