森の小さな宝石たち ―母島列島のヒメカタゾウムシ―

今回は小笠原の固有昆虫の一種、ヒメカタゾウムシの魅力についてご紹介します。ヒメカタゾウムシ類は、体長5㎜程度と小さくずんぐりな体形をし、”象”というにはやや太く短すぎる鼻(口)を持つなど愛らしい特徴があります。

最新の研究では小笠原諸島全体で19種(内6亜種)に分類され、その全てが固有種とされています。

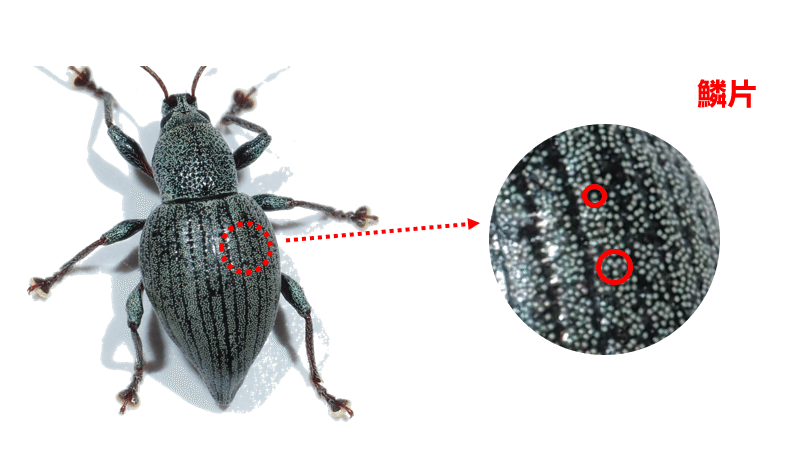

そんなヒメカタゾウムシですが、特に注目してもらいたいのは、そのカラーバリエーションです。バリエーションの理由は体を覆う鱗片(りんぺん)と呼ばれる繊細な毛によるもので、毛の色の違いにより種類や個体ごとに様々にドレスアップしています。

例えば、あるものは金属が輝くような光沢をもち【写真2】、

あるものは周りに溶け込むかのように地味な色に【写真3】、

あるものはそもそも鱗片を持たないといった風にです【写真4】。

さらに上記の種よりもキアシハハジマヒメカタゾウムシやキアシメダカヒメカタゾウムシの方が特にその種内でのバリエーションの幅が広い気がします【写真5~6】。

なんとも個性豊かな姿ではないでしょうか?私の目には彼らが色とりどりの小さな宝石のように見えています!

下の図は母島列島にいるヒメカタゾウムシ類の生息範囲をおおまかに図示したものです。東京都レンジャーが巡視する園地歩道等で確認したものを図示しています。なんとなく各種の生息範囲がイメージできたでしょうか?

そんな彼らを見つけるときのコツですが、成虫の確認が多い時期(6月~7月)に植物の葉に残された食痕(しょくこん)【写真7~8】を探すと見つかるかもしれません。

数種類の植物をごはんとして利用していて、特にモクタチバナやヒメツバキ、キバンジロウの葉に食痕が多く残っており、これらの痕の周囲をよ~く探すと、彼らに出会えることがあります【写真9】。

樹上が好きな彼らですが、足場が不安定な割に意外にも動きは素早いです。しかし、後翅が退化したことで飛べなくなっているので、飛び去ることはなくじっくり観察できます。

観察の際に葉っぱを揺らしたり、近づきすぎたりすると、臆病な彼らはすぐ地面に落っこちます。中には死んだふりをするものもいます。一度、落葉の海に沈んでしまうと簡単には姿を現さないので注意しましょう。

さて、ここまで紹介してきました森の小さな宝石たちを気に入ってもらえたでしょうか?

どうやら昼夜問わず行動しているようなので、日中でもチャンスがあります。母島にいらした際はぜひ探してみてください。

また今回は小笠原のヒメカタゾウムシが現在置かれている状況や問題などが紹介できませんでしたが、また別の機会があればご紹介したいと思います。

※1 THE INSECTS OF JAPAN 日本の昆虫 Vol.4 (2015)森本桂ほか 櫂歌書房

写真及び図についてはすべて東京都レンジャーが撮影及び作成したものです。