「もっと知ってもらいたい」という想いが詰め込まれた"ライナーノーツ"をもっと知ってもらいたい

CDを買うとたまに付いてくる"ライナーノーツ"をご存知だろうか。

CDに封入されている歌詞カードや、歌詞カードとは別のペーパーや冊子に、その作品やアーティストの解説文が書いてあったりする。これがライナーノーツ。

最近このライナーノーツの存在が愛おしくなり過ぎてるので、少し長くなるがライナーノーツというものにフォーカスしてつらつらと書いてみたい。

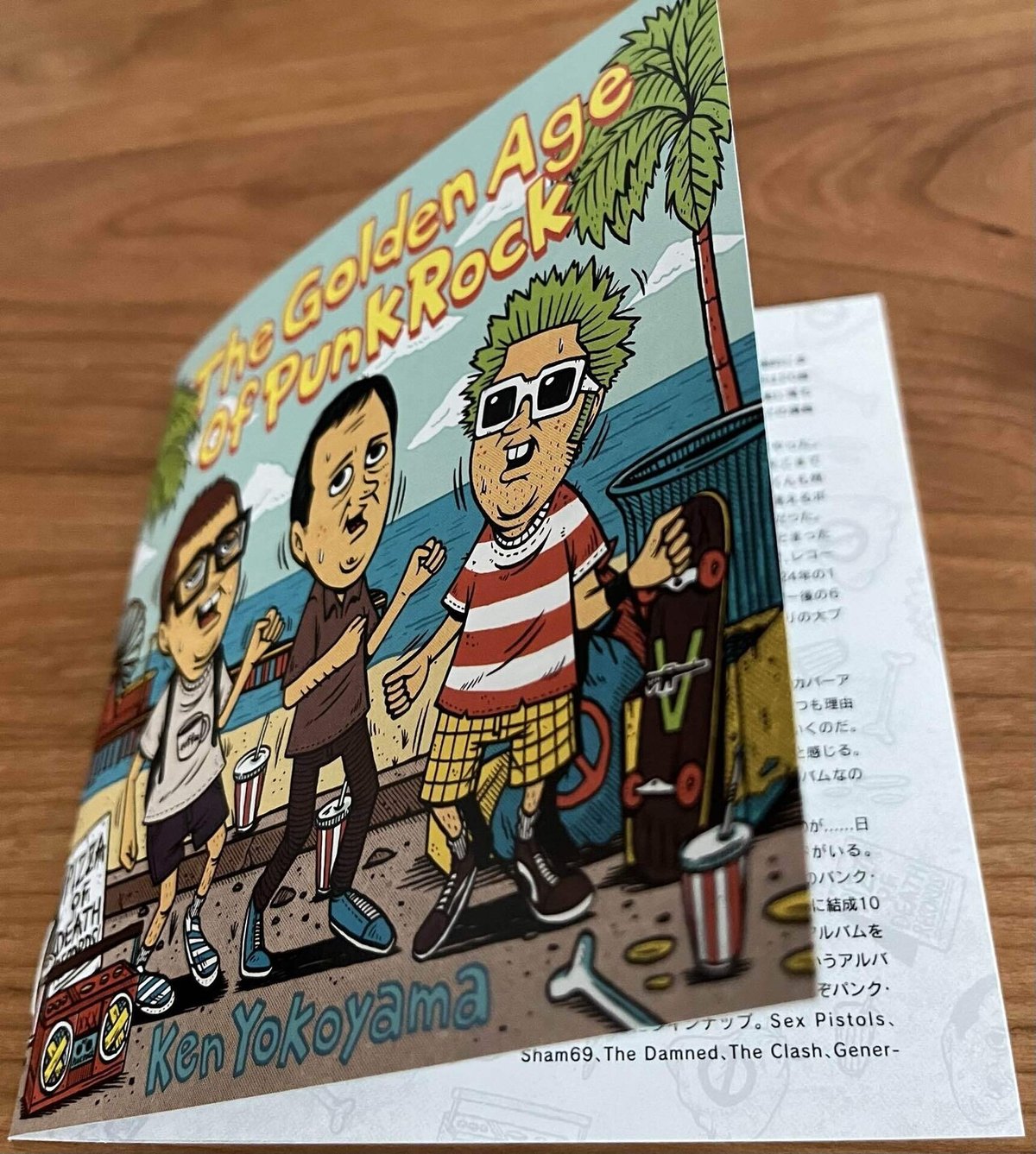

きっかけは先日購入したKEN YOKOYAMAの新作カバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』のCDに封入されていたライナーノーツであった。KenくんとMimamiさんの2人によって書かれた10000字越えというボリュームの心意気溢れる文章を読みながら、CDを聴くという行為がもうとても楽しくて。

今作には歌詞カードをつけない。なぜなら「90's

パンクの名曲達のカバー・アルバム」なので、ググればすぐに出てくる。一緒に歌いたかったら、是非ググってサビだけでも覚えてみて欲しい。

その代わりに横山健によるセルフ・ライナー・ノートを書く。どういう特色のアルバムなのか、どういったパンドの曲をどういう気持ちでピックアップしたのか、なぜこういうアルバムを作ろうという考えに至ったのか、などを記してみたいと思う。

KEN YOKOYAMA

ライナーノーツより

KEN YOKOYAMAは2018年にリリースした6.5枚目のアルバムと謳われたセルフコンピレーションアルバム『Songs Of The Living Dead』にもライナーノーツを付けていた。

オレたちはこのアルバムを便宜上「セルフコンピレーション」と銘打つことにした。つまりあちこちに散らばっている自分達のレコーディング曲をひとまとめにしたということだ。

ライナーノーツより

こうした自身のルーツやレアな楽曲を、もっともっと知ってもらおうとする啓蒙的なスタンスはKEN YOKOYAMAというバンドの確かなAttitudeであり続けている。今回のカバーアルバムもまた啓蒙的な意図を持って制作されており、ライナーノーツを付けるということはそのコンセプトにおける重要な要素のひとつなのだろう。KEN YOKOYAMAのそういうとこホント好きだわ。

音楽アルバムなので耳で聴いて楽しむことがまずは基本なんだけど、ライナーノーツの存在はその楽しみを増幅させてくれる。ライナーノーツをペラペラめくってそこに書かれてることを読み、作品やバンドを取り巻くカルチャーや歴史を知る。知ったうえで改めて楽曲を聴いてより深く噛み締める。そしたらまたライナーノーツを読み込み、より深く咀嚼して理解する。そのうえでまた楽曲を…と。

そんなふうにして音と文章の両方を受け止めながら一つの作品に向き合う行為はとても豊かな営みであり、サブスクで便利に音楽を聴ける現代において、CDにお金を払うことでしか得られない音楽体験なのだ。

「もっと知ってもらいたい」という想いを形にしたもの

CDショップの洋楽コーナーに行くと、そこで売られている海外アーティストの作品は輸入版と日本版という2つのタイプがある。

輸入版は海外で流通してるのをそのまま輸入したものなので、モノ自体は海外で売られてるのそのまんま。値段はそれなりにリーズナブル。

日本版のほうは輸入版に比べて多少値段が高いが、日本版のみの特典が付いておりちょっとだけ豪華仕様になっている。例えば日本版でしか聴けないボーナストラックが1-3曲くらい入ってたり、輸入版の元々の歌詞カードに加えて歌詞の和訳文が付いていたり、邦題の帯などが付いている。

ライナーノーツもこうした特典の一つなのだ。主に音楽評論家や音楽ライターが文章を寄せることが多いが、今回のKEN YOKOYAMAのようにアーティスト本人が書くセルフライナーノーツという形式もあったりする。

主に海外アーティストの日本版に封入されていたライナーノーツだが、邦楽アーティストの作品にもチラホラと見かけることがある。

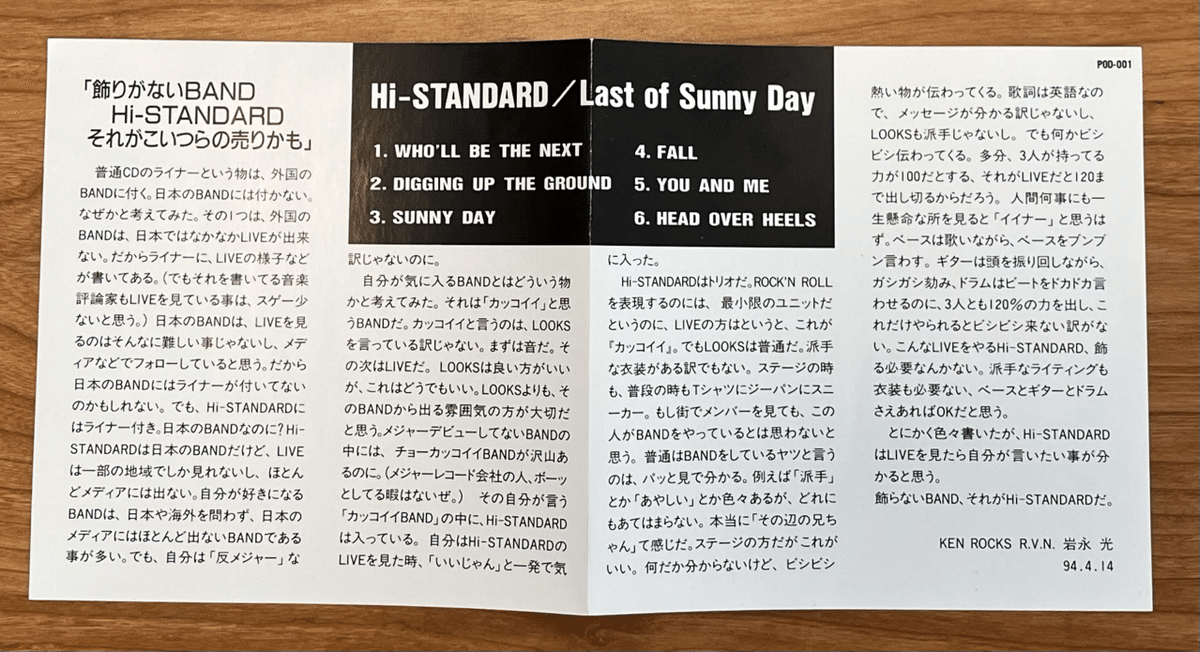

Hi-STANDARDの最初期の作品、94年にミニアルバムでリリースした『LAST OF SUNNY DAY』に封入されているライナーノーツでは、ちょうど海外アーティストと国内アーティストのライナーノーツについて触れられているので引用したい。

普通CDのライナーという物は、外国のBANDに付く。日本のBANDには付かない。

なぜかと考えてみた。その1つは、外国のBANDは、日本ではなかなかLIVEが出来ない。だからライナーに、LIVEの様子などがいてある。(でもそれを書いてる音楽評論家もLIVEを見ている事は、スゲー少ないと思う。)日本のBANDは、LIVEを見るのはそんなに難しい事じゃないし、メデイアなどでフォローしていると思う。だから日本のBANDにはライナーが付いてないのかもしれない。でも、Hi-STANDARDにはライナー付き。日本のBANDなのに?Hi-STANDARDは日本のBANDだけど、LIVE

は一部の地域でしか見れないし、ほとんどメディアには出ない。

今みたいにネット環境が整備される以前。海外のバンドも国内の駆け出しのバンドも、情報を発信できる手段やメディアは限られていた。だから作り手は音源だけでなく、せめて作品にライナーノーツを付けて自分たちのアイデンティティを文章によっても啓蒙していたというわけ。

つまりアーティストやレコード会社といった作品を送り出す側の「もっと知ってもらいたい」という想いが詰め込まれて形になったものがライナーノーツなのだ。

原爆(オナニーズ)のシンガーのタイロウさんが、あるライブでこのカバーコーナーの前にこう言った。「さあ、ロックの歴史を勉強する時間だ」、勉強というと些か堅苦しいが、すごく素敵なアプローチだなぁと思った。こんな風景も、今作の動機には入り込んでいる。つまり「もっと知ってもらいたい」という個人的な想いがあるのだろう。

KEN YOKOYAMA

ライナーノーツより

ということで、ここからは私自身がこれまで愛読してきたお気に入りのライナーノーツをいくつかピックアップしてご紹介したい。

『Filthy Lucre Live:勝手に来やがれ』SEX PISTOLS

96年にあのピストルズが再結成した際、ロンドンのフィカズバリー・パークで行われた復活一発目のステージをパッケージしたLiveアルバム。この作品の日本版には三代目魚武濱田成夫さんが書いたライナーノーツが付いていた。残念ながらCDをすでに処分してしまっており手元にないのでどんな内容だったかは詳細までわからないのだが、実際にこのライブを生で見た筆者の冷めやらぬ興奮と、現場のオーディエンスがどのようにピストルズの復活を受け止めたのかがありありとわかる熱量の詰まった文章だったように思う。81年生まれの自分にとって78年に解散していたピストルズは伝説オブ伝説のバンドだったので、リアルタイムで作品が届けられるというまさかの事態に、信じられないような気持ちで発売日当日にゲットした。そして復活Liveの音を聴きながら、ライナーノーツに書かれてる文章を読んで、あたかも自分がその現場に居合わせているような気持ちになってひたすら妄想しながら聴いていた。

ちなみにライナーノーツ関係ないけど、このLive版の#1『Bodies』を是非聴いて頂きたい。現場のPUNXが熱狂する声。そこにおもむろに流れ出すイントロ。満を持してジョニー・ロットンが歌い出す、その声に度肝抜かれる!音程なんて知るか!と言わんばかりの豪胆さで甲高い声張り上げて歌う。楽器隊の抜群の安定感とジョニー・ロットンの狂気を感じる歌声の対比がまたカオス。そしてサビのコーラスとオーディエンスが歌う野太い

「Bodieeeeeeees!」

の声。すんげぇパンクですんげぇアナーキーなんだよな。ライナーノーツ関係なくてすいません。

尚、海外のバンドが活動してる本国に拠点を置いてるライターさんが、現地の状況絡めてルポ的な解説をしてくれるタイプのライナーノーツだとTHE CLASH御用達の大貫憲章さんもの文章も印象深い(こちらも残念ながら手元に現物がない…。)

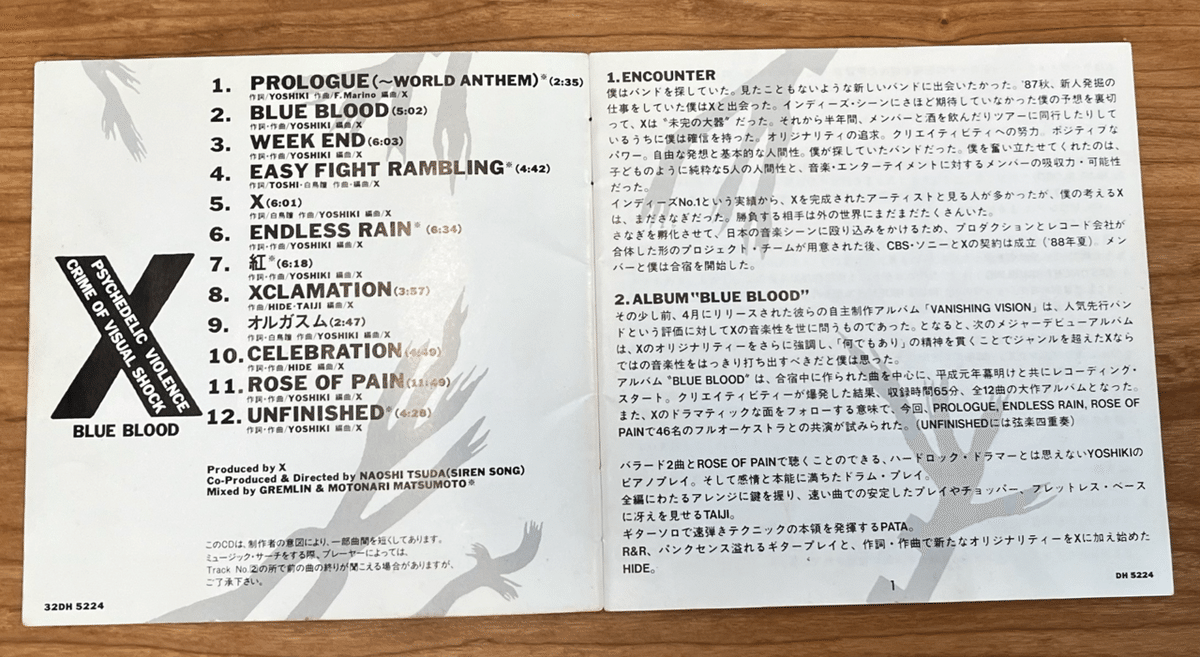

『BLUE BLOOD』X

X (現 X JAPAN)の初期の作品にもライナーノーツが付いていた。世界的に類を見ない唯一無二の圧倒的名盤1stアルバム『BLUE BLOOD』。こちらには当時CBS・ソニーミュージックの音楽プロデューサーだった津田直士さんがXに出会った経緯を綴った文章や全曲解説を寄せている。

バラード2曲とROSE OF PAINで聴くことのできる、ハードロック・ドラマーとは思えないYOSHIKIのピアノプレイ。そして感情と本能に満ちたドラム・プレイ。

全編にわたるアレンジに鍵を握り、速い曲での安定したプレイやチョッパー、フレットレス・ベースに冴えを見せるTAlJI。

ギターソロで速弾きテクニックの本領を発揮するPATA。

R&R、パンクセンス溢れるギタープレイと、作詞・作曲で新たなオリジナリティーをXに加え始めた

HIDE。

もはやヘヴィメタ・ハードロックの範疇を超えた性質で「歌」を聴かせてくれるTOSHI。

初期Xは、まさに「知ってもらいたい」という想いを先鋭化したようななりふり構わない攻撃的な姿勢を徹底していた。例えば『天才・たけしの元気が出るテレビ‼︎』出演や自主制作PVのVHSソフト無料配布など、従来の常識には囚われることなく様々な手法でプロモーションを行っていた。アルバムにライナーノーツを付けることもそのような姿勢からくるものだったのではないかと思われる。

ちなみに2ndアルバム『Jealousy』や一曲で30分近くの超大作『ART OF LIFE』にもライナーノーツが付いており、超完璧主義者YOSHIKIの壮絶なレコーディング現場のルポが記されたりもしていた。

『HIDE YOUR FACE』hide

hideのソロにおける1stアルバムにも、X初期作品と同様に歌詞カードの冒頭にライナーノーツが付けられている。

我々評論家やミュージシャンも含めて、日本のロック者はともすれば音楽のジャンルやスタイルや区分やカテゴリーに囚われがちだ。メタルはメタル、パンクはパンク的な村意識が異常に強く、自分の所属外の村に対してやたら排他的になりがちである(音楽に限った現象でもないな、ヤンキーとサーファーとか仲悪いもんなあ)。しかしhideの場合、そこらへんが恐ろしく柔軟だから偉い。方法論的には原点回帰にも自由進取にも積極的で、しかも無用な縄張り意識も皆無だ。更には、先天的な「ポップじゃなきゃ駄目だ」体質が加わるもんだから、多彩な音楽性にも拘らず、全てが基本的に「ポップ」だったりもするのだ。

hideのボーダーレスな柔軟性とポップさという本質がよくわかる文章。でもこのライナーは内容もさることながら、上に挙げたXの作品における"歌詞カードの冒頭部分にライナーノーツを載せるという形式"を、hideがソロ作品でも踏襲しているということそのものがエモい。ソロであっても変わらないXのイズム。このような部分からhideのXに対する忠誠心が伝わってくるのだ。

尚、またライナーノーツから脱線するがこの『HIDE YOUR FACE』を出したあたり、92年-94年頃の赤髪おっ立ててる頃のhideのビジュアルはアート性とカッコ良さが異次元で噛み合ってて本当に神。

『予襲復讐』&『これからの麺カタコッテリの話をしよう』マキシマム ザ ホルモン

異次元でいうと、マキシマム ザ ホルモンの一連の作品のライナーノーツ(というかライナーノーツの範疇に収まってない漫画やインタビュー形式などコンテンツ)の充実度(というよりも濃密度)が半端じゃない。CD買ったのにあれ?書籍買ったんだっけ?って勘違いするくらい、ちょっとどうかしてるレベル。

例えば『予襲復讐』のブックレット。

マキシマム ザ ホルモンのCDには毎回、作詞作曲者である私マキシマムザ亮君の楽曲解説を載せている。冒頭の漫画にもあったように、音楽を自ら文字で説明してしまうのははっきり言ってロックの世界では御法度な事なのかもしれない。しかし、歌詞や楽曲解説をじっくりと読むことによってマキシマム ザ ホルモンの曲の旨みは明らかに増す。

ライナーノーツより

マキシマムザ亮君の並々ならぬ「ホルモンをもっと知ってもらいたい」という執念が、音だけでなく漫画や文章から過剰なまでに迸っており、もはや戦慄を覚える。

『これからの麺カタコッテリの話をしよう』に至っては、音楽作品というよりもコミック本にCDが同封されてるぐらいの勢い。CDショップのみならず本屋でも販売するという前代未聞の試みを行っている。4曲入りのCDにコミック本が付いて、マキシマムザ亮君の曲解説が付いて、更には音楽ライターの石井恵梨子さんのライナーノーツまで付くという盛り盛りに盛られたこの作品。それでいて"痛風苦痛"価格の2292円という値段の安さがもう意味わかんない。

そしていよいよ最後に、我が心のキング・オブ・ライナーノーツを紹介したい。

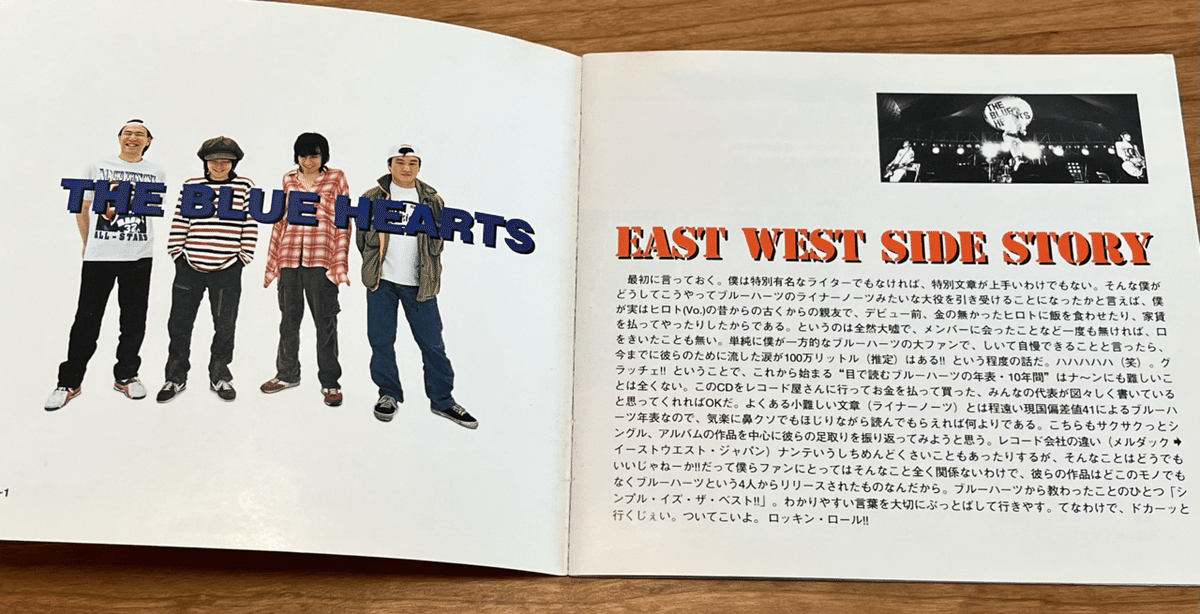

『EAST WEST SIDE STORY』

THE BLUE HEARTS

ブルーハーツ解散直後の95年10月に発売されたベストアルバム『EAST WEST SIDE STORY』。

ブルーハーツは3rdアルバム『TRAIN-TRAIN』までメルダック、4thアルバムの『BUST WASTE HIP』以降はイーストウエストジャパンへとレコード会社を移籍しており、このベストアルバムは後期のイーストウエストジャパン時代の楽曲のみに絞ってまとめられたものである。

この作品に封入されていたのがこちらのライナーノーツ。

ブルーハーツが結成された1985年から解散するまでの10年間の歴史を1年ごとに区分けして解説するという構成になっており、20ページほどのブックレットという特別な仕様であった。筆者は2019年に亡くなられた元オリコン編集者で、ロックバンド、オナニーマシーンのVo.だったイノマーさん。

で、これに関しては最初にゴチャゴチャと御託並べるよりも、まず下に引用した文章を読んでもらいたい。ちょっと長いが正座して読んでほしい!

最初に言っておく。僕は特別有名なライターでもなければ、特別文章が上手いわけでもない。そんな僕がどうしてこうやってブルーハーツのライナーノーツみたいな大役を引き受けることになったかと言えば、実はヒロト(Vo.)の昔からの古くからの親友で、デビュー前、金の無かったヒロトに飯を食わせたり、家賃を払ってやったりしたからである。というのは全然大嘘で、メンバーに会ったことなど一度も無ければ、ロをきいたことも無い。単純に僕が一方的なブルーハーツの大ファンで、しいて自慢できることと言ったら、今までに彼らのために流したが100万リットル(推定)はある!!という程度の話だ。ハハハハハ(笑)。

とにかく発売前から指折り数え待ちに待って待ちわびた本作。一体、何が収録されるんだろうと期待にポ◯チンふくらまし、発売日は何の予定も入れずにこのアルバムとの時を過ごした。「未来は僕等の手の中」から始まる全12曲。34分間で終わるはずのレコードは永遠に終わることのないメロディ、終わらない歌を僕の心に深く刻み込んだ。1曲聴くごとに針を戻し、何度も何度も同じ曲を繰り返し聴く。特に2曲目の「終わらない歌」から先に進むにはかなりの時間を必要とした。クソッタレでクズで人でなしの僕のためにうたってくれている人がいると思うと無性に嬉しくて涙が止まらなかった。疎外感を常に感じ、「人間生まれた時も死ぬ時もひとりだ!」ナンテ強がっていた僕がこの世界という曖昧なモノにさえしっかりと含まれ、つながっているんだと初めて教えてくれたのがこの曲であった。バイト先、コンビニ、銭湯・・・誰もが僕のことを歓迎することなど一度もなかった。興味本位に話し掛けてくる奴はいても、決して友達にはなれなかった。みんな帰る場所があったんだ。でも、当時のそんな僕にさえ本気で心を開いてくれる人がいた。

「1000のバイオリン」を聴くたびに、僕は子供の頃住んでいた、市営団地の真ん中にそびえ立つ、青空に抜ける真直ぐな給水塔を思い出す。

友達の虫カゴから逃がしてしまったあのセミはあれからどうなったんだろうか?見るもの全てが新鮮だったあの遠い夏休みの記憶は、金網を乗り越え、有刺鉄線をくぐり抜け、どこまでもどこまでも走り続けた広大な空き地のどこかに置き忘れてきてしまったのかもしれない。何も考えずに大きな口を開けて笑い合えた友達は、今、窮屈な背広に身を包み「疲れた」しか言わなくなってしまった。僕はふと考える。10年前、ニーハイに<ア・ストア・ロボット>で買ったラヴァー・ツールを履いて、

CASH FROM THE CHAOSと胸に入ったロング・スリーヴのTシャツを着てた、三つ編みの女の子はこの曲を聴いただろうか?「1000のバイオリン」にちゃんと出逢えただろうか?僕がダビングしてあげたブルーハーツのライヴ・テープはあのきちんと整理されたカセット・ラックに今でも収納されているだろうか?スミマセン。どうでもいいんだそんなことは!!ただ・・。「1000のバイオリン」を聴く度に、僕はひどく頭が混乱する時がある。僕の友達はこの曲を聴いて、7年間努めていた会社を辞めた。

「夜の盗賊団」という歌なんだけど、一度だけ、気の進まないカラオケに行き、どうしても歌わなければいけないはめになりこの曲を選曲した。歌い始めて1分もしない内に僕は歌えなくなった。それ以上歌ったら、僕はきっと皆の前で声を上げて泣きだしてしまったであろう。歌っているうちに子供の頃、夜中に家を抜け出し、何をするでもなく、ただ公園の小山の上で星を見ていたあの頃のことを思い出した。そう、あの時、自転車で意味もなく団地と団地の間の細い路地を走り回った時に、僕は初めてこの世に夜の顔があることを知った。

そしてその時、僕をやたらと興奮させていたのは何ものでもなく“自由”というものであった。怖れるものなど何も無かった。何にでもなれる、何だって出来る。そう信じていたあの夜にこの曲は一瞬にして僕を引き戻してくれる。そんな思いが溢れてきてとてもじゃないけど歌えなくなった。僕がバカだった。

ブルーハーツのベスト盤のライナー/ブックレットの話が来た時は本当に嬉しかった。

その日の帰り道、僕は駅からアパートに帰る道の途中で嬉しさのあまり泣きだしてしまった。夜露に濡れたアスファルトにうずくまり身体の震えを押さえようとしたがダメだった。初めてブルーハーツと出会ってから約10年。こんなに好きになったバンドは彼らをおいて他に無い。一日中ブルーハーツのことを考えていた。僕をロックの道に引きずり込んでくれたのはスターリンだったけど、僕の生活の中に入り込んできたバンドは彼らが初めてだった。目黒のトイレもフロも電話もない、四畳半一間の家賃一万七千円のボロアパートで、ラジカセから流れてきたライヴ録音の「ブルーハーツのテーマ」は、今でも僕の心の中で鳴り響いているテーマ・ソングでもある。“何かが変わりそうで眠れない夜”を28歳にもなって信じている僕を僕は少しばかり誇りに思っている。

ライナーノーツより

泣くでしょ。最高でしょ。

95年当時、ブルーハーツの解散によって私の心にぽっかりと空いてしまった穴。その空洞を、ブルーハーツの曲を聴きながらこのライナーノーツに書かれたイノマーさんの文章をひたすら何度も繰り返し読むことで満たしていた。大袈裟じゃなく、この時期はイノマーさんの文章が生活の中に入り込んできていた。だってそのせいで自分自身の体験でもなんでもないのに『1000のバイオリン』を聴くと脳裏に給水塔が勝手に浮かぶようになったし。会ったこともないのに「"同じ涙をこらえきれぬ友達"、"同じ気持ちで爆発しそうな仲間"(ブルーハーツの『街』の歌詞ね)と、やっと会えた…」と心の底から感じた。自分にとってとても大切な、抱きしめたいほど大好きな、心のずっと奥の方で燦々と輝く名ライナーノーツである。

ということでめちゃくちゃ長くなったけど、ライナーノーツとはかくも素晴らしくて尊い作り手からの贈り物なのだ。

ライナーノーツを読みながら楽曲を聴くという行為の豊かさをほんの少しでも知ってもらえたでしょうか。

ちなみにこの記事、たっぷり引用させて頂いた文章の文字数まで含めて約8800字。10000字越えのライナーノーツって、やっぱKEN YOKOYAMA半端ねぇっす(ホルモンに至っては想像すらできない領域w)。