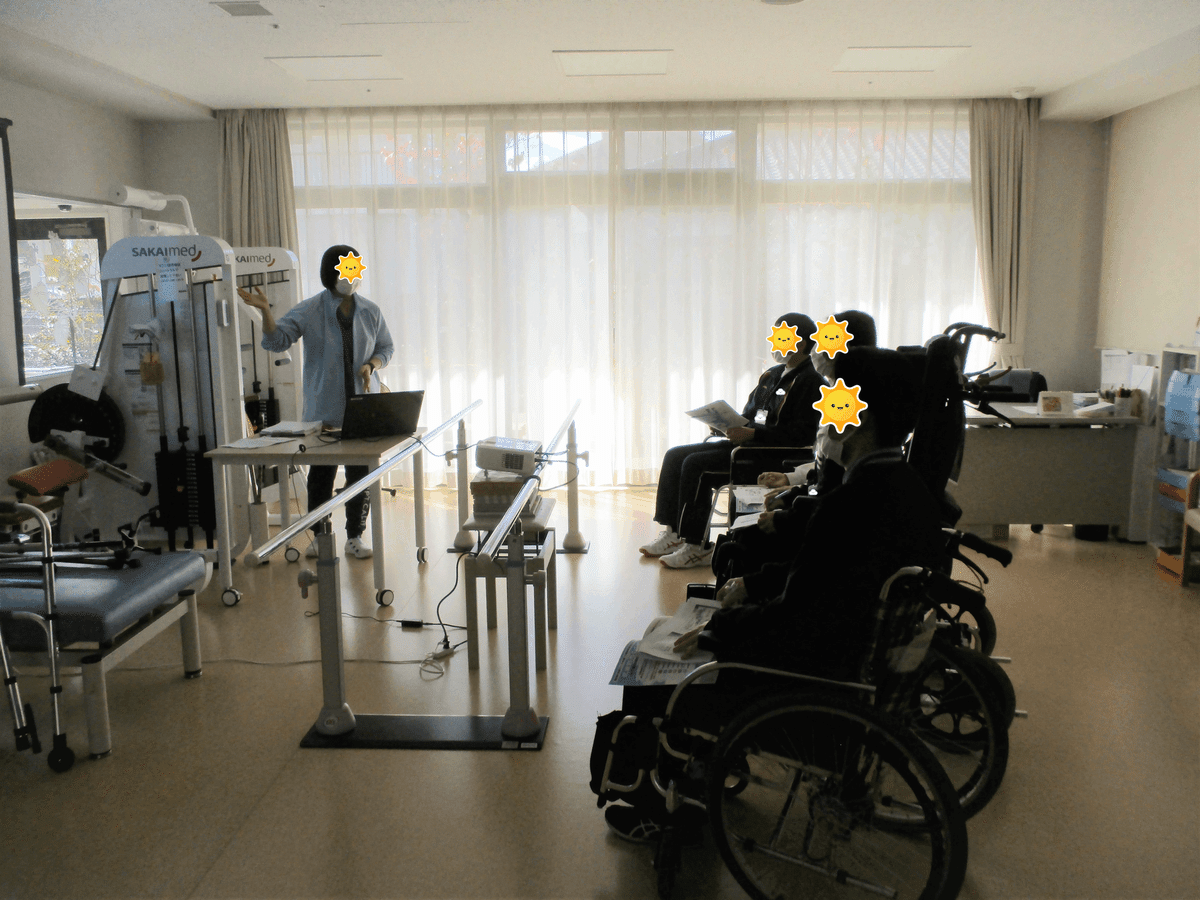

【機能訓練室】「これからの高齢者を取り巻く社会状況・地域包括ケアシステム」(大学生の介護研修)

以前にもブログにアップしました、8月から毎週1回行われている機能訓練指導員による大学生への介護研修は回数を重ねるごとに内容もアップグレードしています。

今回は「これからの高齢者を取り巻く社会状況・地域包括ケアシステム」について伝えている様子をnoteしたいと思います。

導入として、介護概論(介護とは、介護の三原則など)や介護保険制度について学びます。

①介護の三原則とは

そして地域包括ケアシステムについての講義が始まります。

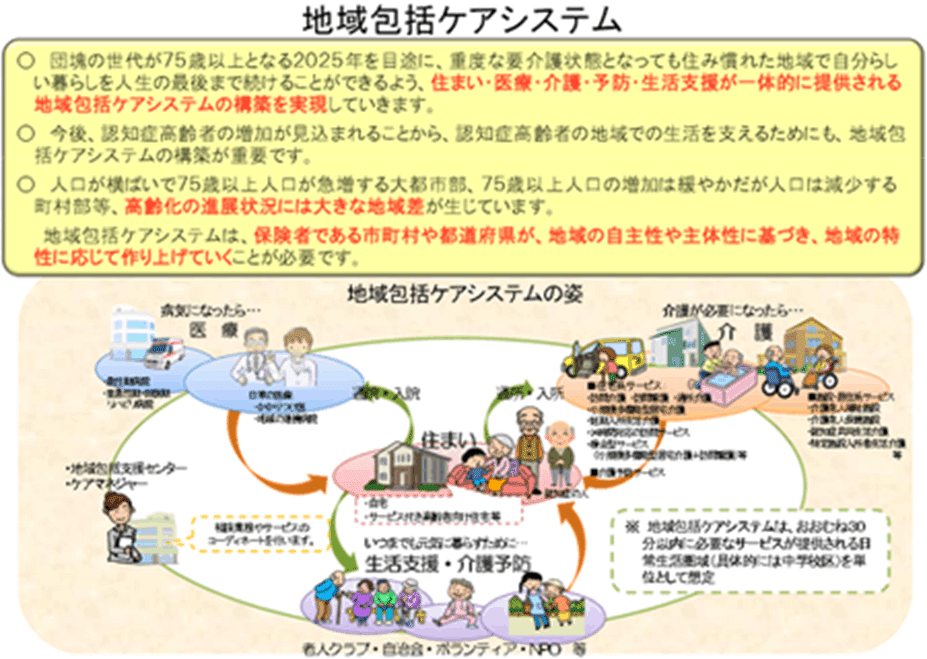

②地域包括ケアシステムとは

日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。

65歳以上の人口は、現在3,500万人を超えており、2042年の約3,900万人でピークを迎えますが、その後も、75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されています。

このような状況の中、団塊の世代が75歳以上となる2025年(令和7年)以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。

このため、厚生労働省においては、2025年(令和7年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。

人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

「地域包括ケアシステム」とは簡単にいうと「各自治体で一丸となって高齢者を支えるシステム」のことです。地域包括ケアシステムは、今まで「施設」で完結していた高齢者ケアを「在宅(自宅)」にシフトチェンジし、住み慣れた地域で高齢者が自分らしい生活を送れることを目的とし、自治体で連携を図っていきます。

この地域包括ケアシステムは高齢者だけではなく、地域のすべての人にとって必要なシステムと捉えることが大切だと機能訓練指導員は伝えています。

上記「厚生労働省HPより引用」

高齢者とその家族や介護・医療従事者だけではなく、その地域に在住・在勤・在学している方みんなが、高齢者を支える・元気な高齢者を増やすためにはどのように関われば良いかを考える、また高齢者を支えるまちづくりに取り組むことが重要になってきます。

これらの地域包括ケアをはじめとする高齢者を取り巻く社会状況を、今後社会で活躍する大学生に伝えることは、福祉施設従事者として重要な役割だと思い、機能訓練指導員は講義の内容に加えたと話しています。

その後は恒例?の車椅子体験や歩行補助具体験の実技を行い、約2時間半の研修が終了しました。みなさまお疲れさまでした☆

介護・医療業界と関わりの少ない方にとっては、あまりなじみのない内容だと思いますが、このように高齢者を支える「地域包括ケアシステム」が推進されているということが、とらいふ武蔵野から少しでも広まれば幸いです。