共通テスト「情報」プログラミング対策~算術演算子と表示処理~

共通テスト用プログラム表記~算術演算子~

今日の授業では共通テスト用プログラム表記を使った

・数字の表示処理

・文字列の表示処理

・算術演算子を使った計算処理について

実際に共通テスト用プログラム表記をPyPENを使って動かしながら学んでいきましょう。皆さんも実際に動かしながら学べます。

授業動画で確認しよう!

共通テスト 情報 プログラミング対策決定版!

共通テスト対策参考書

動かせます!共通テスト用プログラム表記(PyPEN)

確認問題(答えは最後)

★数値と文字列の表示処理

※動画の文字起こしです(基本は動画をご視聴ください)※

大前提としてプログラムの世界では、ソースコードをそのまま表示することはできません。

たとえば、123という数字をそのままうちこんで実行してみましょう。

このようにエラーとなってしまいました。

共通テスト用プログラム表記で数字表示を行いたい場合は

表示すると記述して丸カッコの中に表示した数字を入れてあげます。

実行してみましょう。

このように123という数字が表示されました。

では、今度は、こんにちは という文字列に打ち換えてみましょう。

実行します。

なんとエラーになってしまいました。

じつは、文字列を表示したい場合はダブルコーテーションで囲む必要があります。

ダブルコーテーションで囲んで実行してみましょう。

今度はエラーとならずこんにちはという文字列が表示されました。

この場合、はじめと最後にあるダブルコーテーションは表示されません。

今度は、123と「こんにちは」を縦に並べて表示してみましょう。

先程説明した数字の表示処理と文字列の表示処理を順番に記述します。

実行します。

123

こんにちは

と順番に表示されました。

★算術演算子を使った計算処理

今度は共通テスト用プログラム表記で計算をやってきましょう。

プログラムで四則演算(加減乗除)などの算術的な計算を行うための記号を算術演算子といいます。

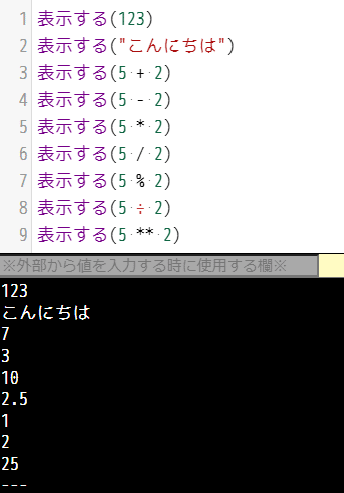

共通テスト用プログラム表記での算術演算子にはこのようなものがあります。

順番に動かしながら説明していきます。

計算式は表示するの丸カッコの中に直接記述することが可能です。

まず +は 加算(足し算)の演算子です。

5 + 2 と入力し実行します。計算結果の7が表示されました。

算術演算子の前後に半角スペースを入れていますが、この半角スペースはなくても実行結果は変わりません。

これは、プログラムのコードを見やすくするための工夫です。

実際大学入学共通テストのプログラミングの問題でも算術演算子の前後には半角スペースが入れられていて、見やすくなっています。

5+2の計算結果ではなく、計算式をそのまま表示したい場合は、先ほどの文字列の表示で説明したようにダブルコーテーションで囲んであげるとそのまま表示されます。

次に-は減算(引き算)の演算子です。

5 – 2と入力し実行します計算結果の3が表示されました。

次に * は乗算(掛け算)の演算子です。×の記号が昔のコンピュータに無かったことからアスタリスクが今でも使われています。5 * 2と入力し実行します。5×2の結果である10が表示されました。

次に / は除算(割り算)の演算子です

5 / 2と入力し実行します。5を2で割り算した結果の2.5と表示されました。

次に%は除算した余りを求める演算子です。

5 % 2と入力し実行します。5を2で割った余りの1が表示されました。

次に÷は商の整数部分を求める演算子です。

5 ÷ 2と入力し実行します。5を2で割った結果は先ほどのスラッシュで行ったように2.5ですがその整数部分の2が表示されました。

なお、Pythonなどのプログラム表記では「//」の演算子が使われますので、共通テスト用プログラム表記と異なります。

つぎに**は べき乗を求める演算子です。

「a ** n」は「aのn乗」という意味です。

5 ** 2と入力し実行します。5の2乗つまり5×5の結果である25が表示されました。

今は、表示するの中に文字列や計算式をそれぞれ入れましたが、

「表示する()」のカッコの中では,カンマで文字列や計算式を結合することができます。

カンマを挟んで 前半に文字列としての5+2=をダブルコーテーションで挟んで記述して

後半に5+2をダブルコーテーションなしで記述して実行します。

このように5+2=7と文字列と計算結果が結合して表示されました。

確認問題

では最後に確認問題です。

このプログラムを実行した時の実行結果を答えてください。

プログラムは実際に自分自身でトレースすることで力が付くので

是非ここで動画を止めて考えてみてください。

計算結果がどのように変わるかを確認してみてください。

★実行して答えを確認してください★

今日の授業は以上になります。次回は変数について解説していきます。