「103万円の壁」の基礎知識とその行方

以下では、家庭内で主たる納税者でない人、且つ、収入額200万円以下を想定しています。(所得控除は最低限(基礎控除&給与所得控除のみ)、かかっても最低税率。また、社会保険料は考慮せず。)

所得の壁の基礎知識

本人の所得課税

103万円は、基礎控除48万円と給与所得控除65万円の合計であり、所得税は収入金額から103万円を控除した金額に対して課税されます。(給与所得195万円までの税率は5%で、それ以降は累進税率となります。)

(収入金額ー103万円)×5%

住民税においては、基礎控除43万円と給与所得控除55万円でそれらを控除した額に一定税率(10%:市区町村民税6%、都道府県民税4%)を乗じた額に均等割が加算され、控除額の所得税との差の5%を控除されます。

(収入金額ー98万円)×10%-(主に)5万円×5%+均等割

収入が増えるにつれて、徐々に税額は増えていくことになります。

基礎控除が増額されると、税額が少なくなります。

扶養控除

(a)扶養親族

以下の全ての条件を満たすと扶養親族に該当します。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)以下略

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

(b)控除対象扶養親族(扶養控除の額38万円)

扶養親族のうち、年齢が16歳以上

(c)特定扶養親族(扶養控除の額63万円)

控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満

(d)配偶者控除&配偶者特別控除(38万円以下)

配偶者控除の要件は扶養親族とほぼ同様ですが、所得が48万円(給与収入で103万円)超の場合は配偶者特別控除の対象となります。所得95万円(給与収入150万円)超で減額が始まり、所得133万円超で対象外となります。

更に、納税者の所得金額が900万円超で減額、1000万円超で対象外。

扶養親族の税金は連続的な変化になりますが、主たる納税者の税金への影響では103万円で不連続に影響、配偶者は連続的変化ですが150万円で変化が生じます。

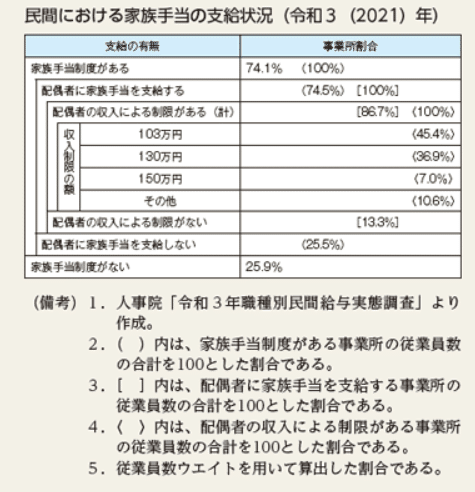

家族手当

家族手当は企業によるもので、課税とは直接関係ありませんが、支給の基準として収入103万円未満を要件としているケースが多く見られます。

それに次いで130万円、150万円です。

130万円は、社会保険で扶養から外れる収入金額

150万円は、上述の配偶者特別控除の減額が始まる収入金額 です。

自公と国民民主党との協議

政府・与党は大学生らを扶養する親の税負担を軽くする特定扶養控除について子の年収要件を現行の103万円以下から150万円以下に緩和する方針だ。2025年から適用し、要件を超えた場合も世帯の手取りが減らない仕組みも検討する。

自民党、公明党及び国民民主党は、以下に合意する。

一、いわゆる「103万円の壁」は、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる。

一、いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する。

上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める。

「年収103万円の壁」をめぐって自民、公明の与党と国民民主党との間にバトルが勃発した。3党の幹事長が11日に「178万円を目指して、来年から引き上げる」ことで合意したばかりなのに、与党の税制調査会幹部が13日、わずか20万円だけ引き上げる「123万円」とする案を提示したからだ。国民民主党は激怒し、上積みを要求している。SNSでも自民党の宮沢洋一税制調査会長の「誠意を見せたつもりだ」という発言が炎上している。

国民民主党側は、1995年以降の最低賃金の上昇率に従って178万円を提示したが、3党の税調幹部による協議で与党側が提示したのは、食料品や光熱費などの物価動向などを踏まえた「123万円」にとどまった。国民民主党に補正予算案に賛成させ、衆院を通過すると、早速引き上げを渋り始めた形だ。

特定扶養控除の基準を150万円にすることがほぼ決まった一方、非課税の範囲となる103万円からの拡大について、123万円から178万円にどこまで近づけられるのか不透明です。

103万円は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計なので、基礎控除単独で123万円になれば、国民民主党の目標178万円(123万円+55万円)が達成される訳ですが、そういう訳ではないようです。

改正の金額レベル

最優先課題

103万円の壁を気にして年末に就業を抑制する事態を回避するのが最優先だと考えています。

一般的な大学生が対象となる特定扶養控除について金額が150万円に拡大するのであれば、問題はかなり改善することになります。

STEP1 130万円へ

配偶者については、配偶者特別控除の刻みは小さいので、影響は限定的と考えられ、家族手当の影響が大きいと考えられます。

企業の判断次第なので明確なことは言えませんが、103万円が123万円になれば、現在家族手当の支給基準を103万円にしている企業はその金額根拠がなくなり、支給基準を123万円に変更する可能性が高いのではないでしょうか。

家族手当の支給基準は103万円の次に130万円としている企業が多いので、2025年にはせめて130万円以上の水準になって欲しいものです。

STEP2 150万円へ

「基礎控除+給与所得控除」を150万円に引き上げるに当たっては、「社会保険の扶養基準」も合わせて引き上げることで、家族手当の支給基準を引き上げる企業が更に増えるのではないでしょうか。

STEP3 178万円へ

更なる引き上げでは、「基礎控除+給与所得控除」「社会保険の扶養基準」に加えて、「特定扶養控除の基準」「配偶者特別控除の減額開始基準(現在150万円)」もまとめて引き上げることになるのが望ましいと考えます。

国民民主党の玉木氏はYouTuneチャンネルで、123万円から10万円程度の上乗せでは許さない旨の発言をしていましたが、130万円レベルが2025年に達成できるなら、大きな成果だと思います。

仮に2025年での実現がそのレベルでも、三党合意は生きているものとして、来夏の参院選(場合によっては衆参同日選)では、国民民主党には上記を掲げて戦って欲しいと思っています。

2024.12.21追記

(a)123万円へ20万円のアップですが、基礎控除、給与所得控除、それぞれ10万円ずつのアップという内訳のようです。

(b)103万円の根拠は、「最低賃金611円×7時間×240日」と聞きました(YouTube番組での長尾氏(自民党元議員)の発言)。

国民民主党による178万円は最低賃金の上昇を基準としたものでしたので、整合性があります。