【国際バカロレアの教育】教科融合って?

今、私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、概念型探究をどのように実践しているのかをまとめていけたらと思います。まだまだIB教員2年目の実践ログなので、どのような場面に難しさを感じながら概念型探究の授業にトライしているのかについてまとめていけたらと思います。

さて、今回のnoteでは、国際バカロレアの学びへのアプローチの特徴の1つである教科の枠を超えた学習について具体的な実践をもとに私なりの考えをまとめていけたらと思います。今回のキーワードとは「教科融合って?」になります。

教科融合って?

「教科融合と聞くと、どのようなイメージをもつでしょうか?」

O.

A. 1種類の食材

B. 複数の種類の食材がただ、並べてある

C. 複数の種類の食材がミックスサラダのように混ざっている

D. 複数の材料が混ざっており、ビーフシチューのように一部の材料が見える

E. 複数の材料が混ざっており、ケーキのように原材料が見えにくい料理

O. 1種類の食材を1つの切り方で(NOT融合)

これは、一般的な学校現場が採用している教科カリキュラムを構成している1つの教科を見たものになります。これは「Disciplinary Learning」と呼ばれ、特徴としては1つの学問分野(教科)のみを学ぶ学習モデルになります。日本の教科カリキュラムの多くでは、社会科が歴史、地理、公民と分かれていたり、理科が生物、地学、化学、物理と分かれているように、1つの教科も分けて学ぶカリキュラムが一般的だと思います。

A. 1種類の食材を複数の切り方で(単科融合)

「Disciplinary Learning」との違いとしては、同じ種類の野菜を異なる切り方をしているというところにあります。これは、同じ個別の事象であってもその教科内で切り口を変えることで、理解が深まることがあります。この学びは「 Intra-disciplinary learning」と呼ばれ、特徴としては、1つの教科内で知識やスキルを統合的に学ぶ学習へのアプローチです。具体例を挙げてみます。

・知識の構造(社会科)

社会科で言うと、歴史の学習で、政治的な見方と経済的な見方を働かせながら学習していくカリキュラムのようなものだと解釈しています。以下のnoteの事例では、平和について過去に起きた戦争の事例をもとに探究する学習の一部になります。歴史的な事実を、政治的な視点や地理的な視点からリサーチし、ディスカッションを行いました。

・プロセスの構造(国語科)

言語学習でいうと4技能(4つのスキル)を統合させたカリキュラムになります。私が実践した授業では、文学作品を「読むプロセス」と「書くプロセス」を設計し、読むプロセスで学んだ知識を活用して書くプロセスに応用する学習の機会を設計しました。

・知識の構造×プロセスの構造(数学科)

以下の実践は、MYPのMathのカリキュラムの考え方を参考に授業実践をしたものになります。この実践では、1つのユニットの中で「数」と「統計と確率」の分野を統合し、社会の中に起きている不平等や格差を解決する探究的な学びの実践を行いました。

「 Intra-disciplinary learning」のメリットとしては、知識やスキルが断片的にならずに、教科内で統合することで深い理解につながり、その教科特有の理解したことを実生活に活かせるところまで引き上げることができます。この「 Intra-disciplinary learning」の考え方は、この後に紹介する 「Interdisciplinary learning」や「Transdisciplinary learning」の学習スタイルの中でも重要な視点になってくると思います。

B. 複数の種類の食材がただ、並べてある

この写真は、複数の野菜が切られていますが、それぞれが独立している様子を表しています。イメージとしては、5教科がそれぞれ時間割上に並べられていますが、それぞれが独立しているカリキュラムを表しています。これらは、「Multi-disciplinary Learning」と呼ばれています。日本の学校現場のカリキュラムは構造的には複数の教科を同時に学習するので「Multi-disciplinary Learning」ともいえますが、実質上はそれぞれの教科が独立しており「Disciplinary Learning」になります。

「Multi-disciplinary Learning」の具体例として、コンテンツでつながった事例が当てはまるのではないかと考えています。

こちらの例は、「りんご」というコンテンツで繋ぐ学習になります。この例では「りんご」をトピックに学習していきます。例えば、理科ではりんごの特徴を生物学的な見方で学び、家庭科ではりんごを使った料理方法を学ぶなど、子どもたちは様々な教科を通してりんごについて学習をしていきます。学習者目線では、りんごをトピックに学んでいますが、あくまでもその教科の中で「りんご」を題材に学んでいることが特徴になります。この学習のアプローチでは、リンゴを題材に複数の教科で横断しているように見えますが、異なる教科間で影響をしあうことはなく、あくまでもリンゴ🍎を材料に、リンゴ🍎「で」学んでいる学習にとどまっています。

C. 複数の種類の食材がミックスサラダのように混ざっている

この写真は、複数の野菜が切られており、それぞれの材料の存在が独立しながら混ざっている様子を表しています。これは教科で例えると、それぞれの教科の性質が見えつつも、お互いに影響をし合っていることを比喩しています。この学びのアプローチは「Cross-disciplinary Learning」と呼ばれています。特徴としては、ある分野の知識やスキルを、別の分野の問題解決に応用する学習モデルになります。

以下のnoteの実践では、Mathの割合の考え方を応用して、PSPEにおいてのチームスポーツの分析を行いました。扱う概念としては、Mathで学習した割合の概念を用いてポゼッションの概念を理解していきました。

D. 複数の材料が混ざっており、ビーフシチューのように一部の材料が見える

この写真では、複数の材料を用いて調理されたビーフシチューになります。先ほどのミックスサラダと比較すると、一部の材料は見えつつも、材料の姿、形が見えにくくなっているのが特徴になります。学習モデルでいうと、複数の教科が融合されており、部分的にはどの教科が融合されているのかが分かるようになっています。この学習スタイルは「Interdisciplinary Learning」と呼ばれています。特徴としては、異なる学問分野を統合し、相互に関連付けて学ぶ学習モデルになります。先ほどの「Cross-disciplinary Learning」との違いとしては、それぞれの学問分野の枠組みを超えて統合しながら理解を深めていくところにあります。

以下の実践では、PYPのカリキュラムの特徴でもある教科の枠を超えた学習の実践をまとめています。国語科、数学科、理科、社会科を横断しながら、学習者目線では、教科ではなくユニットのテーマを学んでいる実践になります。「水の利用と管理は、地域の開発と持続可能性に影響を与える」という概念的理解を子どもたちが育んでいくプロセスの中で、水の重要性を数学を用いて1日に使用している水の量を計算したり、社会的な視点で、これらの水がどのようにコミュニティの中で管理されているのかを実際に上下水道の施設を見学したり、理科的な視点では、私たちが使用している水の水源である川の水質調査を行う等、幅広い分野の知識を統合しながら学習を進めていきました。

E. 複数の材料が混ざっており、ケーキのように原材料が見えにくい料理

この写真では、複数の材料を用いて調理されたケーキになります。先ほどのビーフシチューと比較すると、ほとんどの材料の姿、形が見えにくくなっているのが特徴になります。学習モデルでいうと、複数の教科が融合されており、どの教科が融合されているのかが分かりにくくなっています。この学習スタイルは「Transdisciplinary Learning」と呼ばれています。特徴としては、学問の枠を超え、実社会の問題解決に応用する学習モデルになります。先ほどの「Inter-disciplinary Learning」との違いとしては、それぞれの学問分野の枠組みを超えて実社会の問題や現象に直接取り組むところにあります。

国際バカロレアのPYPのカリキュラムは、このケーキをつくるプロセスのような学びを目指しているのですが、必ずしもずっとケーキをつくる学習をしているのではなく、6つの学習モデルを行き来しながら、学習の目的に合わせて学習モデルを選択しているのかなと思います。私が、PYPの学校で勤め始めて1年目の時、4年生の子どもたちに「今からMath的な探究学習をします。」というと「え?これってMathなの?」と返ってきた言葉が今でも印象づくよく残っています。無意識にMathという言葉を使いましたが、子どもたちの中では、Mathを学習している感覚ではないので、もちろんMathができない、苦手と感じることはなく、探究学習の切り口としてMathに無意識に取り組んでいる現象が起きていることに気づかされました。

以下の実践では、市場経済ゲームというシュミレーションゲームを通して、数学的な考え方を働かせながら、公平な社会にしていくために必要な税率の調整について政府の視点から考えた授業実践になります。いわゆる、単位時間の授業の中でも複数の教科の見方考え方を働かせながら、問題解決をしていく活動になります。

さて、今回のnoteでは、教科融合の学びといっても、色々な切り口で微妙に区別されている学習モデルを、私なりの理解で、私なりの実践を事例にまとめてみました。大事なのが、単科の学習モデル(1種類の野菜を1つの切り方で学ぶモデル)が良くなくて、複合科目の学習モデル(ケーキをつくるプロセス)が一番良いという考え方であるということではないことです。フィンランドの教育でも、単科の教科カリキュラムがベースにありつつも、複合科目の学習モデルが年間1プロジェクト実施するというように、バランスをとりながらカリキュラムが編成されています。私の勤めている学校でも、目的に合わせて様々な学習モデルを行き来していることになります。

教科融合の学習モデルについて、少しでも解像度が高まるヒントになっているといいなと考えています。

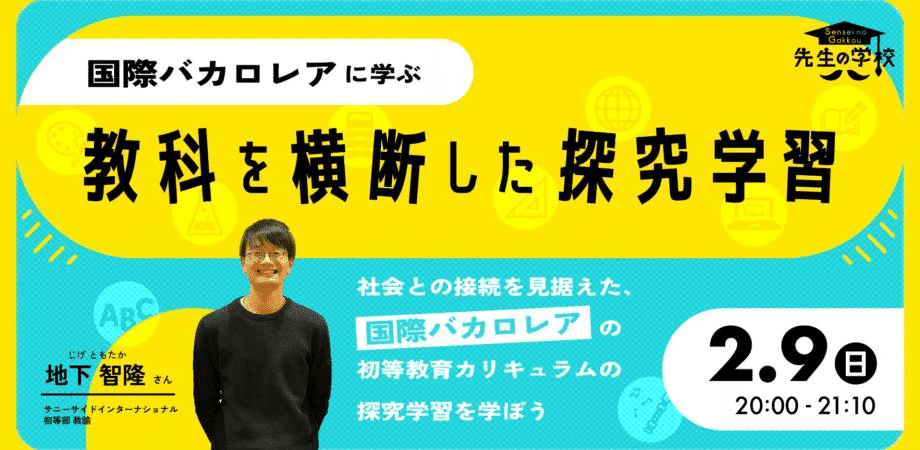

今回、思考の整理も兼ねてIBでの学びを言語化している背景には、2月9日にオンラインで行われるイベントで、これまでに私が勤める学校コミュニティで学んできたことをシェアする貴重な機会をいただいたことが背景にあります。私だけの実践ではなく、これまでに積み上げられてきたサニーサイドの文化の上に成り立っている実践事例の一部になります。是非興味のある方は見にきていただけたら嬉しいです。

申し込みは以下のリンクからできます^^

いつも読んでいただきありがとうございます。