【国際バカロレアの教育】どうやって教科融合する?

今、私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、概念型探究をどのように実践しているのかをまとめていけたらと思います。まだまだIB教員2年目の実践ログなので、どのような場面に難しさを感じながら概念型探究の授業にトライしているのかについてまとめていけたらと思います。

今回のnoteの中心のテーマは「教科融合のカリキュラムのつくりかた」になります。

これまでのnote

STEP1:教科横断/融合って?

STEP2:なぜ教科横断/融合で学ぶのか?

今回は、ここまでの内容を踏まえてどのように教科横断/融合でカリキュラムをつくっていくのかを私なりの実践を紐解きながらまとめていけたらと思います。

教科横断と融合の違いって?(私なりの解釈)

ざっくりですが、私なりの解釈として教科横断というのは、それぞれの教科の知識やスキルの要素が色濃く残っているようなイメージで、一方で教科融合というのは、学習者目線でもどの教科が混じっているのかが分からないくらい融合されているようなイメージです。

図式化するとこんなイメージ。

教科横断では、ある教科の見方考え方を働かせて、別の教科の課題を学習するようなイメージになります。一方で、教科融合では、複数の教科の見方を働かせながら、実社会に起きている現象を学習していくようなイメージになります。学習の枠組みが教科の中に収まっているところから始まるのか、実社会の現象を教科の見方考え方を働かせながら学習をしていくのかというところにミソがありそうな気がしています。私の見立てでは、現状の学校現場では、教科カリキュラムがベースになっているので、まずは教科融合ではなく、教科横断的なカリキュラムの設計が取り入れやすいのかなと考えています。そして、教科融合のカリキュラムは、総合などの教科の枠にとらわれない時間の中での実践が取り入れやすいのかなという印象です。

教科横断/融合の授業づくりのポイント(私なりの解釈のまとめ)

Q1.「なぜ」教科をつなぐのか?

> 教科の理解を深め、広げる場合…教科横断

> 問題解決能力を高める場合…教科融合

Q2.「どのように」教科をつなぐのか?(NOTコンテンツで横断?)

>スキル or ストラテジーで横断する場合…教科横断

>概念で横断する場合…教科融合

>現象で横断する場合…教科融合

これも、現段階の私なりの解釈になります。ポイントは、教科横断よりも教科融合が良い授業であるということではなく、カリキュラムの意図が大事だと考えています。

教科融合の授業づくり Part1:ミックスサラダ編

「Cross-disciplinary Learning」のカリキュラムを「ミックスサラダ」に例えています。私なりの解釈として、このカリキュラムでは、ある分野の知識を別の分野に応用しますが、あくまでもその教科の知識やスキル、概念的理解を高めていくことを目的としています。このようなミックスサラダのカリキュラムの設計についてですが、ある教科の見方考え方を働かせて、別の教科の理解を深めていくのに適しているアプローチだと考えています。

Part 1-1

Part 1-2

<学習のプロセスを検討する場合…>

STEP1:

複数の教科で、学習者が知るべきこと、できるようになるべきこと、概念的に理解しなければならないことを書き出す

STEP2:

ある教科の理解を広げたり、深めたりするツールとして活用できそうなスキルを見つけて組み合わせる

Part 1-2の実践でいうと、小学校高学年において、Mathの分野では統計とデータの活用、代表値を扱うこと、Scienceの分野では地形の変化を理解することが学習指導要領に書いてあることを確認します。次のステップとして、それぞれの教科のスキルや知識を組み合わせることで、どちらか、或いは双方の教科の理解やスキルが高まるように組み合わせた単元計画を設計していきます。

教科融合の授業づくり Part2:ビーフシチュー編

「Interdisciplinary Learning」の学習を「ビーフシチュー」に例えています。私なりの解釈として、このカリキュラムでは、異なる学問分野を統合し、相互に関連付けて学ぶ学習モデルになります。先ほどの「Cross-disciplinary Learning」との違いとしては、それぞれの学問分野の枠組みを超えて統合しながら理解を深めていくところにあります。

<パフォーマンス課題を検討する場合…>

STEP1:

複数の教科で、学習者が知るべきこと、できるようになるべきこと、概念的に理解しなければならないことを書き出す

STEP2:

複数の科目を横断する共通のパフォーマンス課題を検討し、各教科の視点で分解、分析し課題の設定を行う。

STEP3:

パフォーマンス評価課題では、各教科で学習者が知るべき内容、スキルに加えて、一般化に対する学習者の理解を問うようなものになっているかどうかを確認する。

正直なところ、この教科融合の設計は試行錯誤しながら実践を行なっています。紹介した実践は、パフォーマンス課題の候補を各教科の視点で分解し、分析する中で、課題が先に決まり、そこから逆向きに設計をしていきました。概念型カリキュラムの設計では、先に概念レンズ、一般化などを作成し、その後にパフォーマンス課題の設計を行うことが手順としてある中で、今回はもしかすると本質から外れてしまう設計だったかもしれないですが、パフォーマンス課題から設計した事例を敢えて提案させていただきました。

この実践では、学習者に学習してほしいパフォーマンスの具体的な姿から、パフォーマンスを設計し表現するために必要な知識やスキルを複数の教科の視点で分解、分析することで、教科の垣根を超えた、それぞれの教科の知識、スキル、理解を統合することで表現できる課題の設定を行うことができました。

教科融合の授業づくりPart3:ケーキ編

「Transdisciplinary Learning」の学習を「ケーキ」に例えています。私なりの解釈として、このカリキュラムでは、学問の枠を超え、実社会で起きている現象の問題解決に応用する学習モデルになります。個人的には、このケーキの設計というのが一番包括的なカリキュラムになるので、より長い(40-50コマ/6週間程度)設計が必要になるのかなと考えています。

<カリキュラムの全体を設計する場合…>

ここでは、簡単にまとめることは難しいので黄色い本(概念型カリキュラムの理論と実践pg.64-72)を参照してもらえたらと思います。私なりの解釈は、別のnoteでまとめてみます。

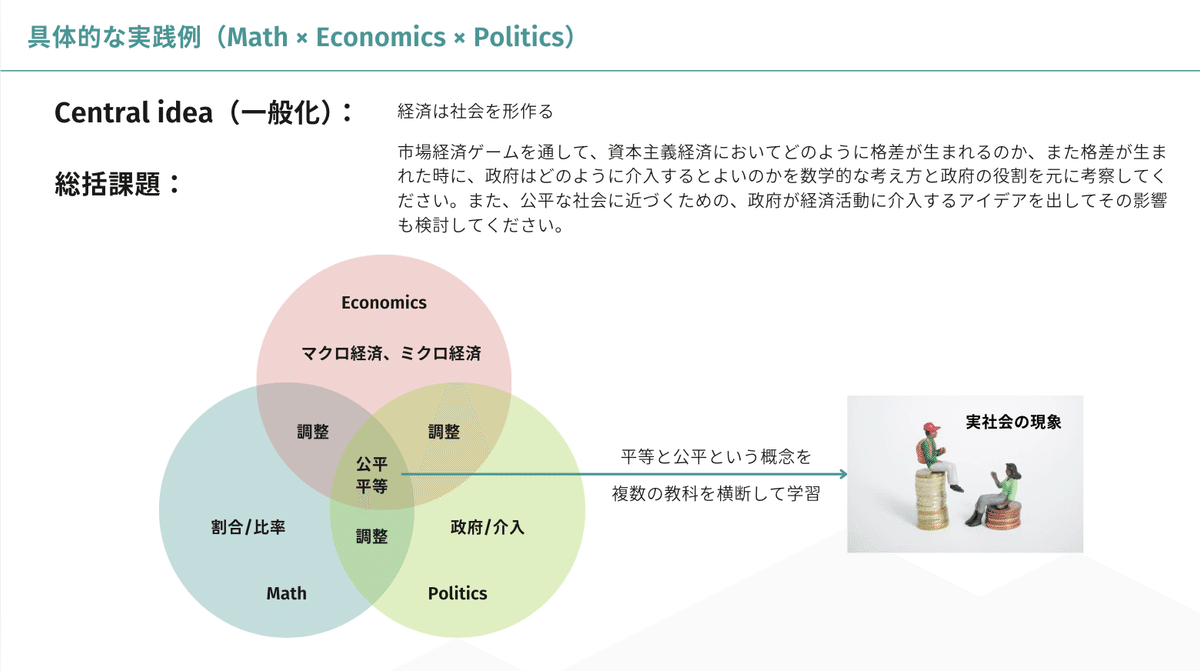

上の実践は、6週間かけて学習した概要を簡単な図に表したものになります。鍵としては、社会で実際に起きている「経済格差」という現象に対して、複数の教科のレンズを通して理解を深めていくところにあります。複数の教科の見方考え方を働かせながら横断することで「公平と平等」について概念的に理解を深めていくことを大切にしました。

今回のnoteでは、教科融合をどのようにデザインするのかの概要を私なりの試行錯誤の実践をベースに考察していきました。1年後にみると、このnoteで書かれている私の理解や捉えも変化していると思います。

あくまでも私の今の現在地の理解ということで読んでもらえたらと思います。

今回、思考の整理も兼ねてIBでの学びを言語化している背景には、2月9日にオンラインで行われるイベントで、これまでに私が勤める学校コミュニティで学んできたことをシェアする貴重な機会をいただいたことが背景にあります。私だけの実践ではなく、これまでに積み上げられてきたサニーサイドの文化の上に成り立っている実践事例の一部になります。是非興味のある方は見にきていただけたら嬉しいです。

申し込みは以下のリンクからできます^^

いつも読んでいただきありがとうございます。

いつも読んでくださりありがとうございます。