子ども作家の声から多文化共生を考える

今私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、概念型探究を通じて社会に向けてどのようにアウトプット(アクション)するのかについて試行錯誤しながら考えていることをまとめていけたらと思います。

今回のnoteでは「学びのアクションが子どもたちや社会へもたらす影響」について考えたことをまとめていけたらと思います。

多文化共生フェスタとは?

国際交流・国際協力・多文化共生をテーマとしたイベントになります。私なりの解釈としては、実際のこのイベントに参加する中で、これからの岐阜市、日本、世界の多文化共生を一部の人だけでなく、社会全体で考えていくきっかけとなる時間に感じました。

私たち(小学生)の出展内容

今回私たちは、未来を彩る多様な声:市内の小学生や大学生が多文化共生の未来について考えた作品の展示に関わる機会をいただきました。今回、岐阜市の国際交流協会の担当者からこの企画に声をかけて頂いた時は、正直この大きなイベントに2ヶ月間のユニットの中でどこまで文学を通して社会に声を届けられるのか、一瞬迷いもありましたが、PBLにおいてアウトプットの場が社会に開かれているほど、大人も子どもも学びにグッと入れる経験から、思い切ってチャレンジすることになりました。

文学を書きはじめる前の子どもたちの学習経験として、4月から社会の中で差別や偏見がおきる原因や対立が戦争に発展する背景について考えてきました。10月から始まった文学のユニットでは、これまでにユニットで学習してきたことやこれまでの人生経験を振り返りながら、「多文化共生」をテーマに作家として読者に伝えたいメッセージを考え、意図から物語をかく活動を行ってきました。

子どもたちの物語を書くプロセス

物語をかきはじめる前には、実際に岐阜に移住した外国人の方から「多文化共生」をテーマにした話を聞く機会もありました。「多文化共生って難しそう。」と感じていた子どもたちから「日本に住んで難しかったことはありますか?」という質問に対して「あんまりないかな笑」と答える声を聞いて、少しポジティブに考えられるようになった時間になったのではないでしょうか?

この交流の場で私が印象的だったのは、ペルーの食文化でした。ペルーのご飯がとても美味しい背景には様々な国の人が暮らすことで、様々な国の調味料やレシピが入ってきて、食の多様性が生まれて、美味しいご飯がたくさんあるという話が印象的でした。この話を聞いて、これは食だけに言えることではなく、人でも色々な考えを持った人が集まるからこそ面白いアイデアが生まれ豊かさにつながっていくのかもしれないと感じました。詳細のプロセスは以下にまとめています!

学びのアクションがもたらす子どもへの影響

今回のユニットは「アクションベース」のユニットでした。ユニットが始まった段階で、ユニット全体の設計を伝え、アウトプットの場として、学校コミュニティを対象にしたBook event、社会へのアウトプットとしてメディアコスモスでの多文化交流フェスタで作家としてかいた文学作品を出展し、プレゼンをすることを伝えていました。この社会に向けたアクションがあることで、子どもたちの課題に向き合う姿勢が変化したのを感じました。所謂、課題が評価のためのみに使われる場合は、提出期限までに評価基準に則ってある程度の作品を仕上げるマインドで課題に取り組みますが、社会に向けてアウトプットする場があると、自分の言葉で相手に伝えられるように、納得のいくまで課題と向き合うマインドになる子どもが多かったです。

また、イベント当日は学校コミュニティを超えて岐阜に住む方もイベントに来てくださり、自分の言葉で作家としての意図を伝えることで、聞いてくれた方から質問をもらったり、作品へのフィードバックがあることで、子どもたちにとっては考えを広げたり、深めたり、自信につながる時間になったのではないでしょうか?

学びのアクションがもたらす社会への影響

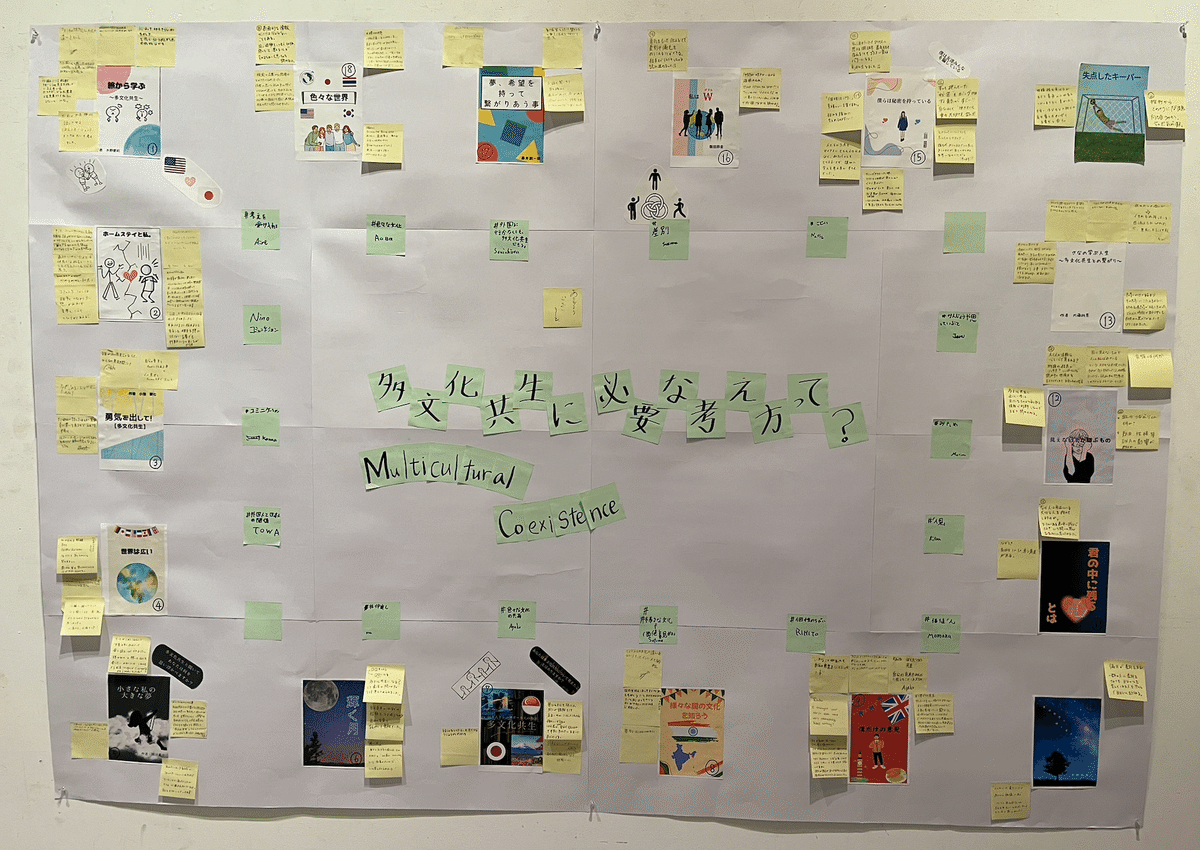

また、今回のイベントでは来てくださり、子どもたちの文学作品に触れて頂いた方と共に答えのない多文化共生に必要な考え方について考えられるような参加型の展示を行いました。子どもたちは多文化共生をテーマに伝えたいメッセージを考え、一人一人がオリジナルでストーリーを考えて、フィクションとノンフィクションを混ぜ合わせながら文学作品の中で表現をしていました。文学を通じた作品だからこそ、読み手によって様々な解釈が生まれ、読んだ人が文学作品を通して感じた「多文化共生に大切な考え方」が掲示されていきました。

最後に、今日一番印象的だったのは「多文化共生について、よくわからないけど、◯◯◯すると、◯◯◯になる」ってことなんじゃないかな?という子ども作家の最後の言葉でした。子ども作家がどのような意図でこの言葉を発したのかはわからないですが、多文化共生とは◯◯◯であるという単純なものではなくて、◯◯◯すると◯◯◯になるという原因と結果がつながっていることを考えていくことが多文化共生を考える上で大事なのではないのかなという解釈をしました。

大人になるとこれまでの経験から「多文化共生って◯◯◯だよね、難しいよね。」となかなか立ち止まって、柔軟な発想で考えることが難しいことも、子どもたちはまだまだ柔軟性があり、多文化共生についても難しい側面を感じながらも、自分なりに考えたことを表現する柔軟性と創造力があることを来た人に届けられたのではないでしょうか?

オンラインライブラリー

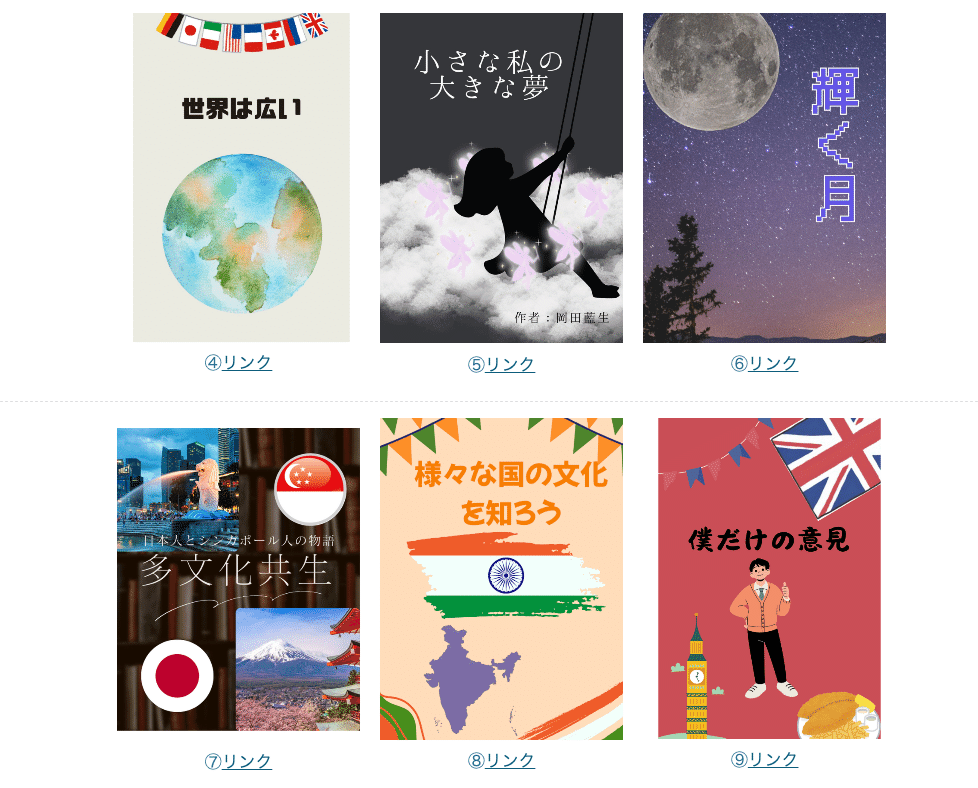

今回このイベントに参加できなかった方も子どもの声から多文化共生を考えられる機会としてオンラインでも子どもたちの作品が見れるようにしました。是非、小学生の声から未来の多文化共生について考えるきっかけになればと思います。

さて、今回のnoteでは「学びのアクションが子どもたちや社会へもたらす影響」について考えたことをまとめてみました。こうして、地域社会の中で学校と社会がつながりながら、お互いに協力し合って、あるテーマについて子どもから大人、そして国内外で同じテーマについて考える機会はとても価値があることだ感じました。

いつも読んでいただきありがとうございます。

moimoi!