オオキベリアオゴミムシ幼虫の飼育記録。多頭寄生法の発見と改良案に関する若干の考察。

※この記事には捕食されたカエル、流血するカエル、溶けたカエル、カエル生体を無力化するための人為的な損傷方法考察等の描写が多々あります。

苦手な方は必ずブラウザバックをお願いします。

オオキベリアオゴミムシ

Chlaenius nigricans Wiedemann, 1821 は、体長19.5 - 22 mmのアオゴミムシ亜科アオゴミムシ族に属する甲虫で、成虫、幼虫共に肉食性。

幼虫はカエルに外部寄生する事で捕食を行い、成虫もカエルやミミズ・昆虫などを捕食する生態が知られている。

当記事では、2020-2021年にかけて行った幼虫の飼育記録と、その中で発見した「多頭寄生法」(と勝手に名付けた飼育法)に関する考察と改善案を主に掲載し、蛹や成虫に関する飼育記録は後日、別途更新する。

前日に捕獲した個体と合わせてペアが揃ったため、飼育下での繁殖が行えるようになった。

ピットフォールトラップに餌を入れた物の中には多くのゴミムシ類が入っていたが、何も餌を入れていない、もしくは餌を撤去したコップの中にもオオキベリアオゴミムシは複数匹入っていた。

トラップに使用したベイトは現地で捕獲したウシガエル幼体とオオクチバス幼魚で、オオキベリが顕著に見られたのはウシガエル幼体を使用したトラップだった。

アマガエル轢死体を食べるオオキベリアオゴミムシ、スジアオゴミムシ、ヒメキベリアオゴミムシ。

17日に捕獲したゴミムシ類は19日まで同一の飼育容器にて管理した。

19日からはオオキベリのみを隔離した飼育管理を開始。

産卵は小型タッパーに入れた泥の中で行われた。

産卵床は表面に薄く水が浮くくらいまで加水した私有休耕田の土を使用。

多くのゴミムシ類は産卵の際、卵を湿った泥に包んだ「マッドセル」と呼ばれる泥壺を作り、それを生息地の草本等に付着させる。

飼育下では泥を入れた容器の縁に付着させる事も多い。

今回の産卵は泥上に設置されていたマッドセルに気付かず霧吹きをした事で卵が露出して発見に至った。

上記画像のような水分量の場合でも幼虫の孵化を確認。

また、マッドセルの表面が乾燥したとしても問題無く孵化を行える事も確認した。

成虫の飼育容器に使用する床材を硅砂等の明るい色の素材にする事で、飼育容器内に付着、散乱したマッドセルの確認と回収が容易になる。

オオキベリアオゴミムシ1齢幼虫

産卵から7日〜10日ほどで孵化を確認した。

同種幼虫と接触をしてもほとんど反応を示さない(他種ゴミムシは共喰いをするものが多い)のに対し、自身が専食するカエルに触れたトモロウの指にはしっかりと反応を示す。 pic.twitter.com/ymBcYEspF4

— トモロウ (@Day_after___) June 28, 2020

オオキベリ幼虫は他種ゴミムシと違い、幼虫同士の接触に対して大きな忌避反応を示さない。

両生類の匂いに非常に敏感で、少しでもその匂いを感じれば上記動画のように追跡を始める。

オオキベリの生息地では必ず餌となるカエルの個体数も多く、繁殖期の開始もカエルの上陸が始まる時期と合致している。

1齢幼虫が以降の齢と比べて顕著に動き回るように感じられるのは、生息地にて自らカエルに発見、捕食される事を狙った行動であるとも考えられる。

カエルに捕食された場合については後述する。

また、2齢以降も自らを囮とした行動でカエルによる捕食を誘うが、その場合は1齢幼虫とは異なった行動を見せる。

こちらも後述する。

誤ってアマガエルを幼虫達のケースに落としてしまった。

カエルが触れた一瞬で何匹もの幼虫が食らい付いた様子。最初は単頭飼育をする予定だったが、この偶然によって「多頭寄生法」の実行が決定した。

夥しい数の幼虫に寄生されたアマガエル。

カエルを愛好する自分にとって、この一幕とカエルの瞳はあまりにも衝撃的で、現在はオオキベリアオゴミムシ飼育から退いた原因の一つであった。

小さなカエルに多頭寄生を行うと全ての個体に十分な栄養が行き届かないと判断。

この後、上陸直後のアマガエル1個体につき4匹のオオキベリ1齢幼虫を寄生させる実験方針へと転換した。

4匹の幼虫が寄生したカエルが1日でミイラになっていた。

全ての個体がまだ餌を欲していたため、多頭寄生法で追加のカエルを与える事にした。

満腹になった1齢幼虫。

1齢幼虫と捕食され干からびたアマガエル。

捕食された後のカエル。

上陸直後の小さなアマガエル1匹に対し4匹の幼虫を寄生させた例を2組検証した結果、どちらも3匹が満腹状態、1匹がまだ餌を求める状態となった。

4匹同時寄生を行う場合、1齢幼虫の段階では最低2匹のアマガエルが必要となる事が分かった。

新たなカエルに幼虫全頭を寄生させた。

アマガエル、ツチガエル、ヌマガエル、アカガエル、トノサマガエル、ヒキガエル等、様々なカエルを捕食できる。

幼虫の腹部が膨張していく。

昨日まで跳ね回っていたカエルが絶命した。

寄生されたカエルは少しずつ消化液を流され、その体液を吸われていく。

幼虫の体は著しく膨らみ、満腹になるとカエルから離れて脱皮を行うために床材や障害物の下に潜る。

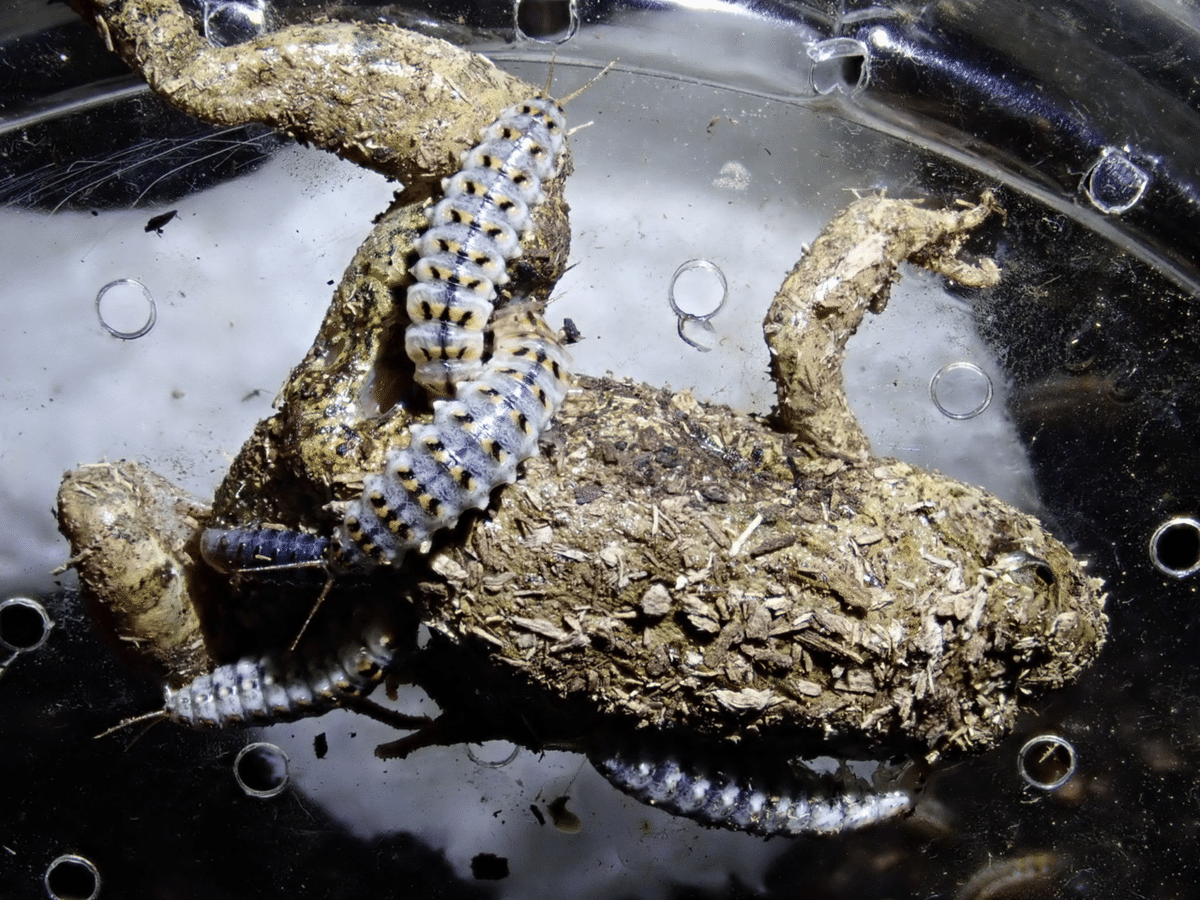

画像内の幼虫は全て1齢幼虫が膨らんだ姿。

食いつかれた箇所は穴が開くほどに溶かされていた。

上記の通り幼虫は満腹になれば離れるが、多頭寄生や小さなカエルを与えた際はカエルがすぐに死んでしまい、腐敗が始まった事で餌として不適となり、次の餌を探すために彷徨っていた場合もある。

慣れれば幼虫の腹部の膨張具合によって満腹を判別できる。

また、新たな餌に食いつくか否かで判別する事も可能。

野外では通常、単頭寄生が基本だが、多頭寄生を行うと必要なカエルの匹数や、メンテナンスの手間が大幅に削減できる。

また、幼虫が食べ残したカエルは多少腐敗が進んでいても成虫に与えれば捕食を行う。

幼虫が後に羽化した場合の餌として冷凍しておくと残滓を有効活用できる。

2齢幼虫になるとさらに体格が良くなる。

1匹の幼虫がカエルを一晩で完食する(絶命させる)事も容易となる。

右上が満腹となった1齢幼虫、カエルを捕食しているのが2齢幼虫。

2齢以降は虎を思わせるかのような警戒色染みた体色となる。

それなりに目立つ体色は、あえてカエルに発見されるための進化とも考えられる。

2020/7/3撮影

節足動物食のゴミムシ幼虫の多くは頻繁に共食いをしてしまうが、オオキベリ幼虫は餌の都合上、ほとんど共食いをしないため、多頭飼育を行える。

この画像は飼育容器内にシェルターとして敷いたキッチンペーパーを退かした際のもの。

ただし、脱皮中に他の個体と接触した事で起こる脱皮不全の危険性があったり、著しい空腹時に他個体に喰らいつくケースも稀にあるため、容器内の個体密度は低くしつつシェルターの面積を多くする事を推奨する。

他個体に対する捕食は、被捕食幼虫の体表に両生類の粘液が付着しているために発生する偶発的な事故であるとも考えられる。

3齢幼虫

オオキベリアオゴミムシ幼虫が空腹時に行うルアーリング。

— トモロウ (@Day_after___) October 1, 2022

口器や大顎、触角を規則的に動かして獲物となるカエルが飛びついてくるのを待っている状態で、派手な体色もここでは利点となる。

幼虫はカエルに捕食されてもそこから逃れて喉元に食らい付く術を持っているようですが、未だ見る事は叶わず。 pic.twitter.com/y7YkHZbRzH

2齢以降、空腹時は口器や大顎を規則的に動かしてカエルが飛び付いてくるのを誘う。仮にカエルに捕食されても多くの幼虫が体内から脱出して、最終的にはカエルの喉元に食らい付く事ができる。

1齢幼虫と異なり、カエルの匂いを感じない限り、自ら徘徊する事は少ない。

幼虫が大型になればカエルが消化されるのも早くなる。多頭寄生を行えば尚更で、たった一晩でこのように融解してしまっている事も珍しくない。

脱皮中の3齢幼虫。

オオキベリアオゴミムシ終齢幼虫を8匹同時に寄生させたカエルは1日にして融解、腐敗してしまった。

左下の個体は十分な摂食ができなかったようで、膨張率も低い。

冷凍したウシガエル幼体のみを与えて飼育した幼虫。

オオキベリ幼虫は冷凍したカエルを用いて育てる事も可能ではあるが、鮮度が落ちやすいのかカエル生体と異なり満腹にならないまま短時間で捕食を中断してしまう。

それを頻繁に交換して与えなければならないために大量の冷凍ウシガエル幼体が必要となる上、大半が食べ残される。

その場合はその残滓も再度冷凍して成虫の餌にする事を推奨する。

最終的にこの実験で育った個体は大半が無事に羽化をした。

国内在来のカエル成体を冷凍して与えた場合でも同じような傾向が見られる話を聞いているため、餌として使用するカエルを低温管理する場合は、冷凍ではなく冷蔵による蓄養が望ましい。

カエルの体表粘液を付着させた鳥肉にオオキベリ幼虫10匹を寄生させる実験を2021年に実施したが、全ての幼虫が1日以内に捕食を止めてしまった。

幼虫の寄生によって最終的に死亡したカエルの組織を幼虫が咀嚼する場面を当飼育下で目撃した例や、モズの早贄となって表面が乾燥したカエルの死骸を捕食する幼虫がTwitterにて報告されていたが、前者は捕食の最終段階で発生する行動であり、後者は飢餓状態を一時的に解消する程度の栄養摂取しか行えない事が考えられる。

また、宿主からの攻撃や外部との衝突の危険が少ない寄生部位だと判断した場合は、捕食を開始した箇所からほとんど動かない。

一箇所への外部寄生という寄生形態をとる都合上、宿主の体液の流動の有無が嗜好性に影響しているとも考察される。

鳥肉や豚肉を使用した幼虫飼育の失敗例は立川周二・椎名正巳 (1988)でも報告されており、後述するWikipediaのオオキベリアオゴミムシの記事内でも言及され、引用元も明記されている。

今回提唱した多頭寄生法の難点の一つとして、カエルが暴れ回ることによる幼虫の圧死、激突死が挙げられる。必然的に幼虫が喉元以外の部位に寄生する事になるため、大型のカエルを使用した際はそうした事故が増えてしまう。

その対策として、カエルの脚を折る、関節を外す、釣り針をカエルの顎に刺し吊り下げる、脚を縛り宙吊りにする、糸で脚を結紮する、なるべく緩衝効果のある床材を使用する等の方法を考案したが、問題点も多く実行には至れなかった。

また、アフリカツメガエルを餌として使用した飼育の際は、カエルの前脚や爪で幼虫が引き裂かれてしまうという事例も報告された。

これら全ての対策として、カエルの後脚に対し熱湯等による加熱処理を施す事で動きを止めるといった手法が、Twitterフォロワーのタガメ飼育者の実体験から考案された。

アフリカツメガエルに対しては四肢全てに熱処理を施す事で前述の事故を防げるようになる事が期待される。

未だ実行できていない手法だが、この手法こそが多頭寄生法の完成に必須であると考えている。

参考記事、文献

・オオキベリアオゴミムシ飼育の基礎を開拓したティーノ氏のブログ記事

・オオキベリアオゴミムシ成虫が両生類生体を積極的に捕食する例が報告された論文

オオキベリアオゴミムシによるトノサマガエル幼体の捕食 平井 利明

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hrghsj1999/2006/2/2006_2_99/_pdf

・オオキベリアオゴミムシのWikipediaページ

オオキベリアオゴミムシに関する多くのデータが記録されており、膨大な参考文献、出典も明記されている。

謝辞

ティーノ氏が公開した上記ブログの記事を参考にする事によって、自分を含めた数々のオオキベリアオゴミムシ飼育者が繁殖の成功に至る事ができた。

M氏からはアフリカツメガエルを用いた飼育のデメリット、冷凍カエルを用いた飼育のデメリットの報告をいただいた。

Dの一族T夫妻からは多頭寄生法の完成に必要となるであろう熱処理のご助言をいただいた。

これらの方々に対し、厚く御礼申し上げる。