防カビ生体・オカモノアラガイ&オカチョウジガイ

かつて飼育していた北海道産のオカモノアラガイ。

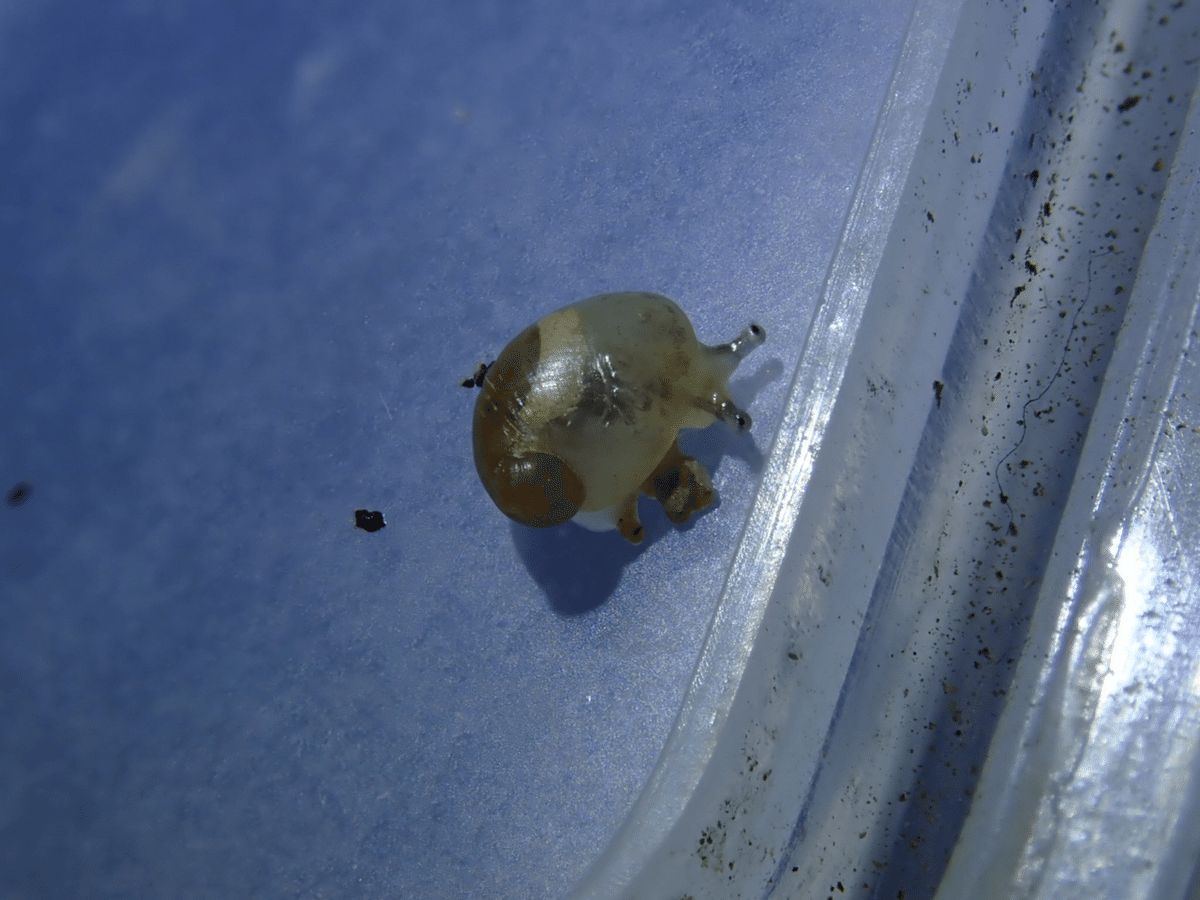

こちらはその稚貝。

カタツムリと同じく雌雄同体のため、2個体の成貝がいれば自然に繁殖をする。

そして、こちらの黄色い軟体を持つ巻貝は飼育下で繁殖したオカチョウジガイ。

庭の石裏や倒木周辺などでよく見られる。

以前、餌用のレッドローチの繁殖を行っていた頃には、時期によっては卵鞘を隔離して管理した際に付着していた糞などが湿気を吸う事によってカビてしまう場面が何度か見られた。

かと言って乾燥させていては尚更に死んでしまう確率が増える。

そんな中で閃いたアイデアが「何かしらの生物に卵鞘を掃除してもらおう」というもので、以下のようにオカモノアラガイやオカチョウジガイのケースに卵鞘を入れたところ、まるで好物が投入されたかのような群がりが一時的に起きた。

オカモノアラガイと

オカチョウジガイ

約3時間ほど貝類に舐められ続けた卵鞘をその後、適当な湿度を保ったケースに移したが、孵化までの間は全くと言っていいほどにカビが発生しなかった。

ただし、ゴキブリ成虫の分泌物、卵鞘に施した防御物質、卵鞘そのものなどもまとめて舐め取られてしまっている可能性も考えられるため、場合によっては細菌への耐性が無くなり孵化率が低下する場合もあるだろう。

一応、健全に形成されたであろう卵鞘を10個ほど貝類に舐めさせる実験を行った際には、隔離した全ての卵鞘から幼虫が孵化してきた。

しかし陸棲貝類は元々カルシウム摂取のために岩石やコンクリートを削り舐めとる事ができる歯(歯舌)を持っているので、カタツムリ成貝などのような大型の貝類生体で同じ事をすれば卵鞘はおろか内部の卵までそのまま食べられてしまう可能性も高い。

貝類のタンパク質摂取量が足りない場合は尚更に肉食傾向が強まるため、試す際には注意が必要となる。

また改めてこのような実験をしてみるのも面白いかもしれないが、現在はレッドローチのような卵鞘を産み付けるタイプのゴキブリよりもハイイロゴキブリのような卵胎性の方が管理が楽である事に気付き、そこに甘えてしまっている部分がある。

故にレッドローチを何年も飼育できていない。

再びレッドローチにメリットを見出す瞬間が来れば、もう一度深掘りするかもしれない。