ツヤアオカメムシ及びキマダラカメムシを確認

帰宅時間にダイソーへ入店すると同時に、カメムシが店の中に入った。

自動ドアに張り付いていた個体が開閉の動きに驚いて飛翔したのだろう。完全に自分が入店させてしまった事になる。責任を持って逃そうと思った。

たまたまポケットにチャック袋が入っていたので、それを使って直接触れないように包んで店から離れた空き地へ逃した。

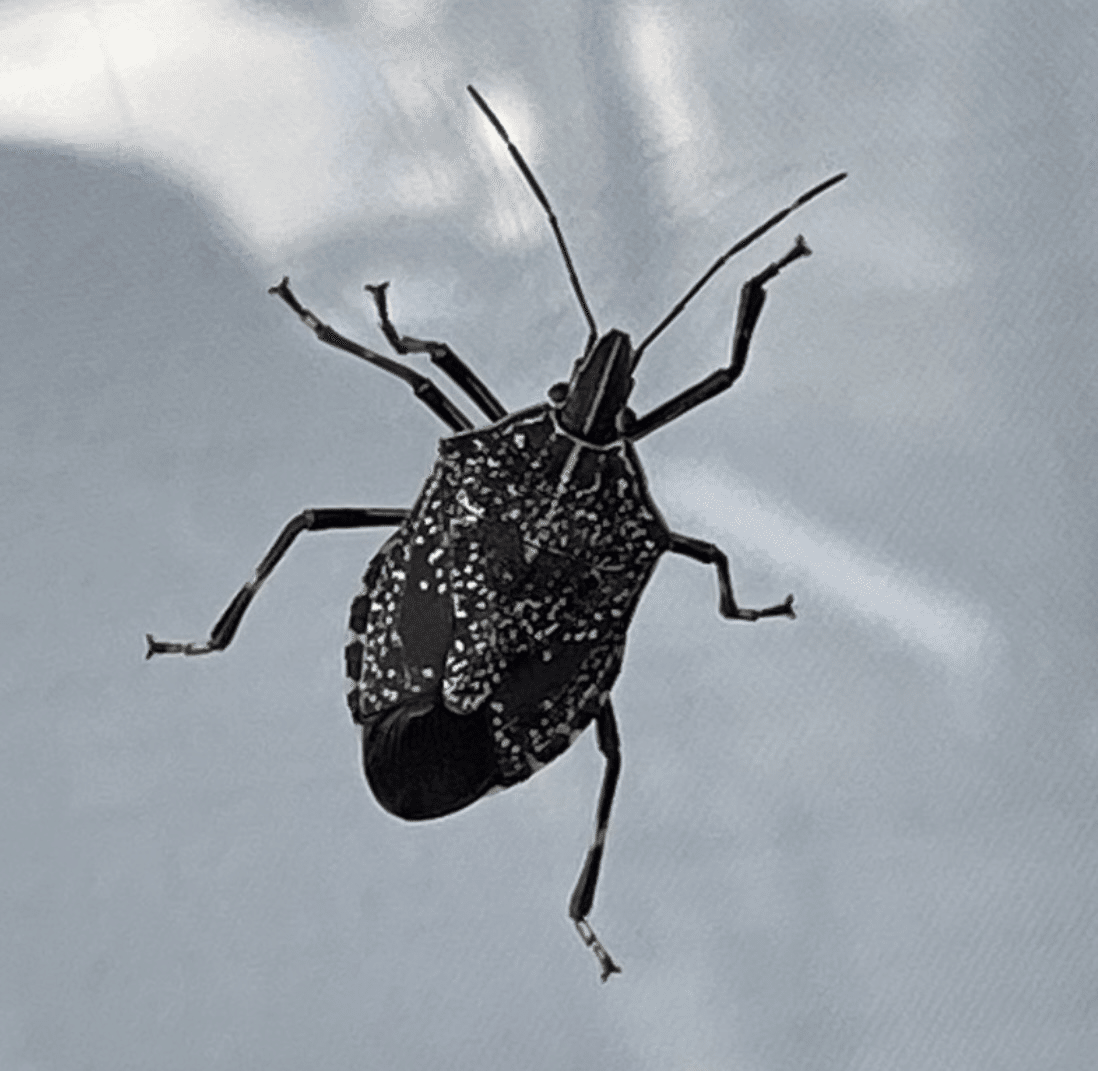

なんとなく光沢を感じたこのカメムシは、特徴から見てツヤアオカメムシだろうか。

地域によっては大発生していると聞く本種は、近似種に比べて小楯板上端(背中の逆三角形部分)に白斑を持たない。

近似種との比較に関しては、以下リンク先の伊丹市昆虫館のサイトが詳しい。

自分はその記事を編集した長島聖大氏の発信によって、今年になってようやく気にして歩くようになった。

また、少し前には同記事にて掲載されているキマダラカメムシの姿も確認した。

大陸由来の外来種である本種は、つくば市において2020年に初の採集報告がされている。

今ではどこでも見かけるほどに個体数が増えており、既にこの虫を見ない年は無くなっているような印象だ。

昨年の11月には母からのLINEでこの虫の種類について尋ねられた。数年早ければ母の発見が初記録となっていたかもしれない。

自分はまだ直接確認した事がないが、キマダラカメムシの幼虫はかなり奇怪な風貌をしている。

SNSにおいては幼虫を撮影した画像と共に「これ何の虫?」と尋ねる内容の投稿が年々増えている。

本当に見慣れない風貌の外来種である上に、分布が急拡大して人々の目に留まりやすくなっている事が要因だろうか。

また、サクラやケヤキ等の主要な街路樹も生息の場としているため、街中でもよく見られる。

むしろ数年前までは都内で見かける機会の方が多かった。

帰宅後にはダイソーで購入した毛抜きやハサミを消毒し、それを用いて某市産アオヘリアオゴミムシの脚3本を摘出し、プロピレングリコール標本にした。

プロピレングリコール標本に関しては以下リンク先が詳しい。

アオヘリアオゴミムシの脚

昨年に各地のアオヘリアオゴミムシに出会えるようになってからDNA保存のために購入したPCRチューブとプロピレングリコールだが、ようやく使用する暇ができた。

アオヘリアオゴミムシ自体は発見例が増えているが、どんな理由やタイミングで急減するかは分からない。今のうちに採集圧がかからないように配慮しつつ、各地で最低3つほどはDNAサンプルを集めておきたい。

DNAを得れば各地の個体群の分布に関する謎の解明等、何らかの役に立つ時が来るかもしれない。