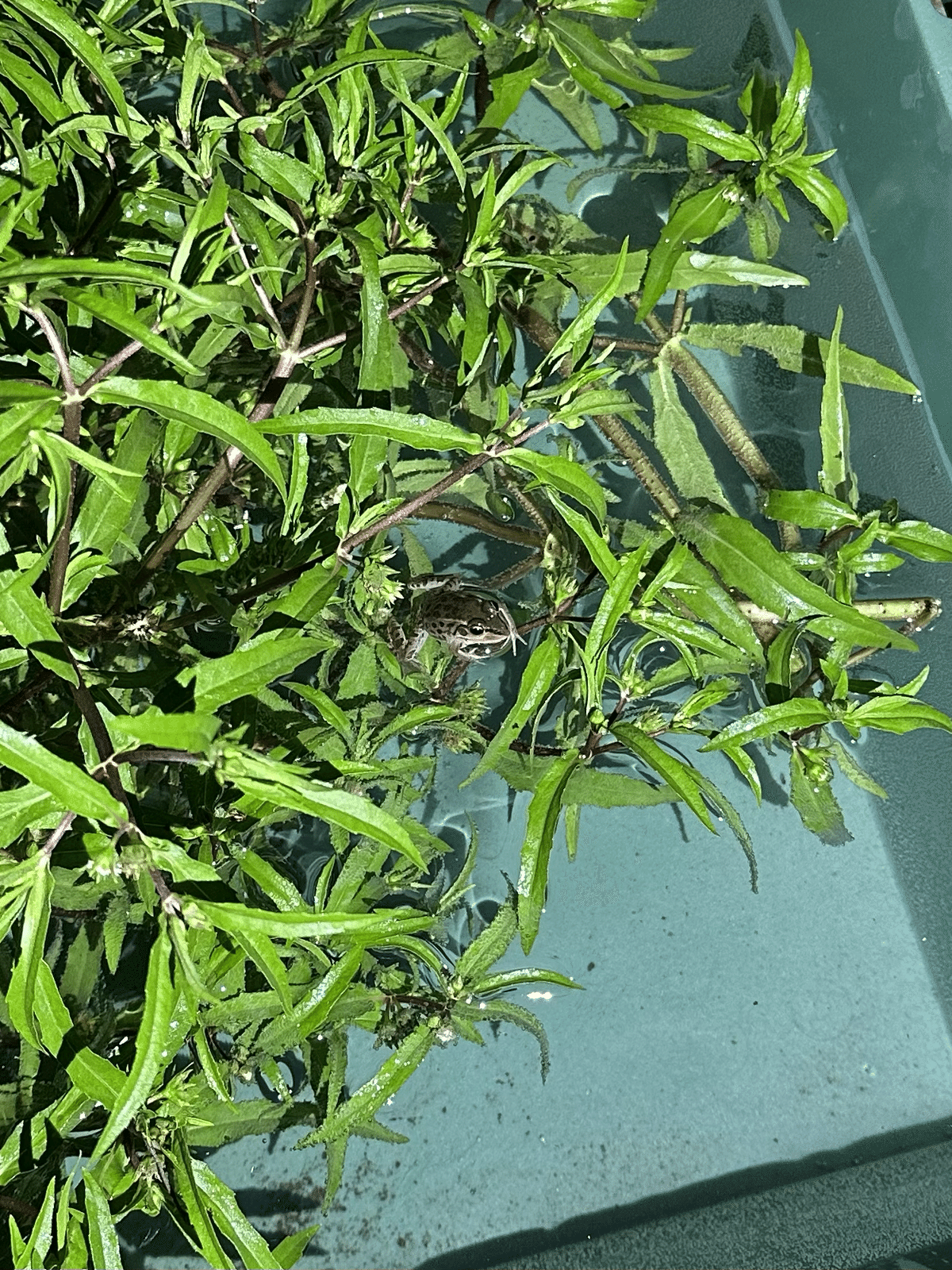

水草代わりのアメリカタカサブロウ

前回

2023/09/12撮影

先日ヒメゲンゴロウの繁殖を確認したこのビオトープ。

4つ並べただけのトロ舟は元々、庭にギンヤンマを呼ぶために上空から視認できる水面の面積を稼ごうとして設置した物だ。

ギンヤンマが産卵する抽水植物の代わりに庭に生えていた雑草のカヤツリグサやアメリカタカサブロウ、稲刈り後の私有水田から持ち込んだ稲の蘖などを水耕栽培状態にした。

2023/09/12撮影

ギンヤンマを庭に呼びたいという幼い頃からの欲求が年々高まり、このトロ舟を購入しに車を走らせたその日。

偶然にも道中でギンヤンマが目の前を横切る姿を目撃した。

すでに本格的な秋が近づく中、ギンヤンマが産卵に来る環境を1日でも早く整えなければ機を逃してしまうという焦りから、庭にある雑草を用いて早急に擬似的な「抽水植物が茂る池」を再現しようと思い立ち、アメリカタカサブロウを利用する事に。

アメリカタカサブロウは当時この場所でサトイモを育てるためにシートを外した際、光を浴びた埋土種子が十数年越しに目覚めて発芽したものと思われる。

急速に成長し繁茂した雑草で、水耕栽培中に問題が起きればすぐに処分すれば良いと考えてギンヤンマの誘引に利用した。

トウキョウダルマガエル

カヤツリグサは1ヶ月ほどで弱り枯れてしまったが、アメリカタカサブロウは茎の至る所で発根をしてさらなる成長を続ける。

流れの強い三面護岸水路の中央、コンクリート底の割れ目などに根を張り育つ姿を見た事もあるので、かなり水没に強い種類のようだ。

現にこのビオトープでは晩秋まで水草の如く生き続け、種を残すに至った。

本種は外来植物であり厄介な雑草でもあるため取り扱いには注意すべきだが、トロ舟ビオトープを設置した初期ならば現地に生えていた本種を一時的にトンボ、ゲンゴロウ類の産卵基質として利用できる場面などはあるのかもしれない。

桶ヶ谷沼のコンテナビオトープによるベッコウトンボ保全のような、アメリカザリガニが発生した地でザリガニから隔離しつつ水生生物の保全を行う場合、生命力の強いアメリカタカサブロウは水に投入する産卵基質としてのポテンシャルを秘めていると感じた。

とはいえ、基本的には現地周辺の在来植物を利用した方が問題が起こりにくく、その後の管理(逸出対策、回収等)の手間を無くす事ができる。

自分としては各保全地のように、外来植物を利用しない手法をオススメする。

アメリカタカサブロウは草本が大型化し、夥しい量の種を作るので、庭に生える雑草等で簡易的かつ早急に「植物が茂る湿地」を再現したい場合でなければ、他の植物を使用した方が良いだろう。

そもそも、生命力や湿地帯に適応するポテンシャルが高いために全国に広がってしまったのが本種を含む外来種だ。

今回は庭で発生した植物を庭で処理しており、元々そこら中にアメリカタカサブロウが生えているような地域内でビオトープに使用したので問題は少ないが、この辺りの利用は慎重に検討した方が良い。

さらには以下の画像のように、枯死した後はドロドロに溶けて水を汚してしまう点にも注意したい。

アメリカタカサブロウを含む全ての植物が枯死した11月頃、目の細かい網でそれぞれの容器を隈なく掬ってみたが、残念ながらギンヤンマのヤゴは見当たらなかった。

しかし本種をビオトープに利用した際のメリット、デメリット等のデータが得られたのは大きな収穫だろう。

その時に確認できた生物もイトトンボのヤゴや富栄養環境を好むアカムシ、ボウフラ程度だったはずだが、どうやら前回の記事で紹介したヒメゲンゴロウはその後にコンテナビオトープに飛来して冬を越したようで、今春に入ってから繁殖に至ったようだ。

2024/03/25撮影

ヒメゲンゴロウ成虫は複数匹の生息を確認したが、この庭で交尾から繁殖に至ったのだろうか。

それとも昨年秋に交尾済みの個体がここに飛来して繁殖に至ったのだろうか。

それはともあれ、このシート上のビオトープでは蛹化のための上陸箇所に乏しく、上陸後も潜るための地面から遠く離れてしまっている環境だ。

せっかくここに住み着いてくれた住民に申し訳が立たない。

中の幼虫を他ビオトープに移動させる事を検討する。

最終的にはこの場所のトロ舟の数を増やしつつ、シートを取り除いて埋め込み型の湿地帯ビオトープにする方向で改良をし、ギンヤンマが飛来しつつゲンゴロウ類も累代繁殖が行えるエコトーン付き環境を目指していきたい。

トロ舟購入当時の記事

次回