【100均ガジェット分解】(38)ダイソーの「アルコール用オートディスペンサー」

※本記事は月刊I/O 2022年5月号に掲載された記事をベースに、色々と追記・修正をしたものです。

手をかざすと自動でアルコールを吹き出す「オートディスペンサー」がダイソーにも登場しました。今回はこれを分解します。

パッケージの外観

パッケージと製品の外観

「オートディスペンサー」は下に手をかざすと赤外線センサーが検知して、アルコールを自動で手に吹きかける「タッチフリー」動作が特徴です。価格は「1500円(税別)」と、ダイソーの商品としては高価格です。

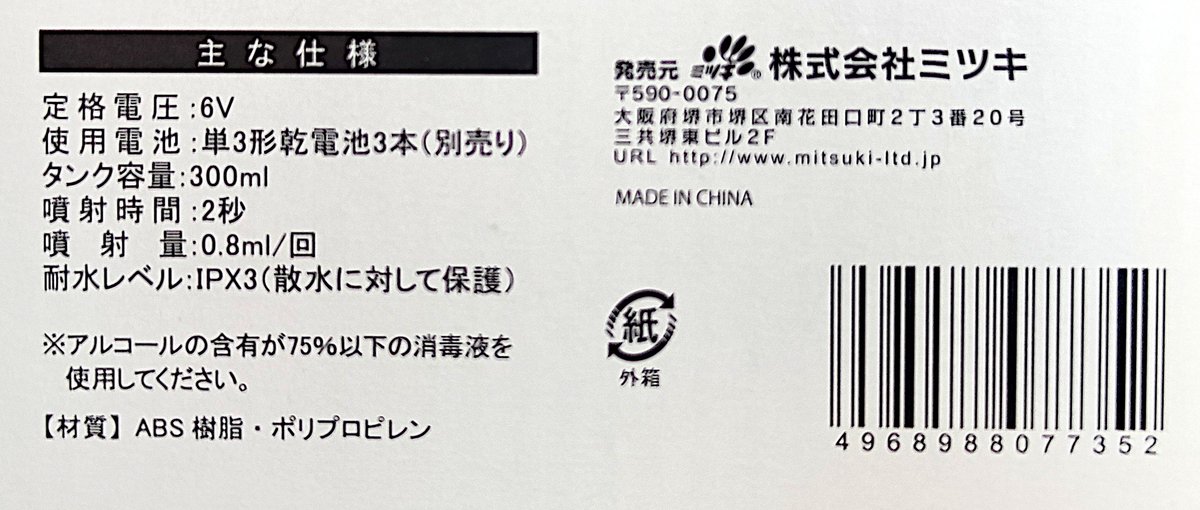

製造は中国、発売元は大阪の日用品雑貨卸業「株式会社ミツキ」(http://www.mitsuki-ltd.jp/)です。

同梱物と本体の外観

同梱物は本体と取扱説明書が同梱です。取扱説明書は日本語、内容も丁寧で、「きちんと日本人が専用に作成したもの」という印象です。

本体のアルコール噴射口の横には、オレンジのカバーで覆われた赤外線センサーがついています。

本体の分解

本体の開封

本体は背面にある4か所のビスを外せば開封できます。

本体の内部はアルコール噴出用の「ポンプ」、手をかざしたことを検出する「センサー基板」、これらを制御するためのマイコンを搭載した「制御基板」で構成されています。

内部の構成

ダイヤフラムポンプ

ポンプは吸入と吐出のノズルが独立したDC駆動の「ダイヤフラムポンプ」です。

Aliexpressで「Diaphragm pump」で検索すると、同等と思われるものがUS$3〜4(JPY 500〜600円)程度で販売されています。

プリント基板

プリント基板は2枚構成です。基板間は5線の平行リード線で接続されています。

センサー基板、制御基板はどちらもガラスコンポジット(CEM-3)の片面基板です。平行リード線はコネクタではなくプリント基板に直接ハンダ付けされています。

プリント基板と回路構成

センサー基板

アルコール噴射口横に取り付けられているセンサー基板に実装されているのは、手がかざされたことを検出する赤外線センサーである「フォトリフレクター」と動作状態を示す2個の「LED(Red/Green)」です。

アルコール噴射口の上にある半透明な拡散板がLEDの発光面(上)を覆うように配置されていますので、本体正面からも状態がわかるようになっています。

制御基板

制御基板に実装されているのは、「電源スイッチ」、「マイコン」、ポンプを駆動する「モータードライバー」、フォトリフレクターの赤外線LEDを駆動する「トランジスタ」です。

電池ボックスとポンプのコネクタは、部品実装面の裏からハンダ付けされています。この2個のコネクタは同一形状です。日本製の場合は、組立時の誤接続防止のために色や極数を変えたりすることが多いのですが、そこは割り切った設計になっていると思われます。

回路図

今回も基板パターンから回路図を作成しました。

「フォトリフレクター(反射型光電センサー)」(U10)は「赤外線LED」(1-2ピン)と「フォトトランジスタ」(3-4ピン)で構成されています。

「マイコン」(U1)の3ピンからPNPトランジスタ(Q1)経由で「赤外線LED」がドライブされ、出力した赤外線が物体(かざした手)で反射すると、「フォトトランジスタ」の出力電流が変化します。

この電流を抵抗(R17)で電圧に変えて「マイコン」(U1)の5ピンで検出しています。

「モータードライバー」(U2)はマイコンの制御ピン(6ピン、7ピン)の状態に応じて、ポンプを駆動します。

状態表示の2個のLED(LED1,LED2)はそれぞれのアノードとカソードが逆になるように接続されていて、赤・緑を切り替えています。

主要部品の仕様

本製品の主要部品について調べていきます。

マイコン(U1) 詳細不明(PIC12Cxxxピン互換)

マイコンはパッケージには何もマーキングがありません。

ピン配置を確認したところ、1番ピンが電源(VDD)、8番ピンがGND(VSS)ですので、これは中国製の安価な電子機器でよく見かけるMicrochip社のPIC12Cxxx等の「PICマイコン」からの置換用のピン互換マイコン(筆者は「ジェネリックPIC」と呼んでいます)です。

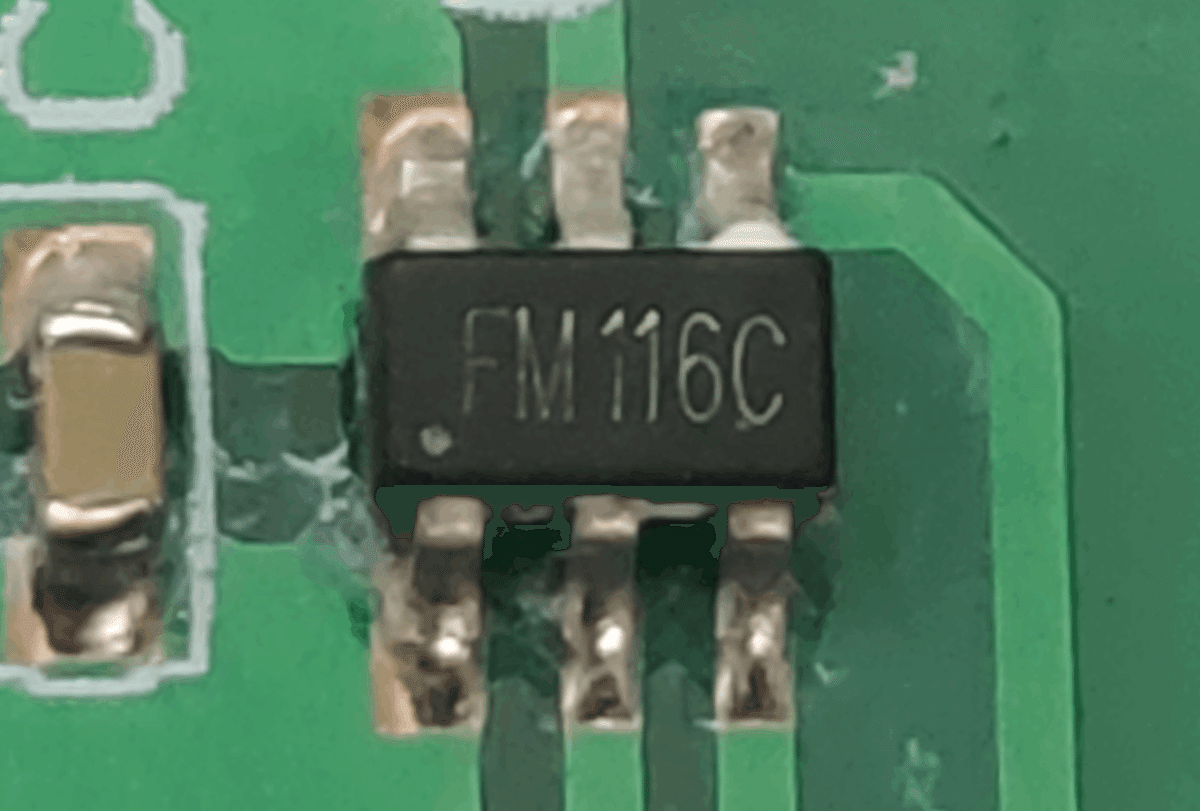

モータードライバー(U2) FM116C

モータードライバーは、中国の富满微电子集团股份有限公司(Fine Made Microelectronics Group Co.,Ltd. http://www.superchip.cn/)の「FM116C」です。データシートは以下より入手できます。

https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202251530_Shenzhen-Fuman-Elec-FM116C_C2802264.pdf

「FM116C」は電子部品通販サイトのLCSC(https://lcsc.com/)ではUS$0.11(日本円で約16円)で販売されています。

以下は「FM116C」のブロック図です。

内部はPMOS/NMOS FETによるHブリッジ回路で、ヒステリシス制御の熱保護機能(TSD)を内蔵しています。

PNPトランジスタ(Q1) S8550

「2TY」のマーキングがついた部品はPNPトランジスタの「S8550」で、複数のメーカーが製造している汎用品です。

データシートは以下のサイトより入手できます。

https://pdf1.alldatasheet.jp/datasheet-pdf/view/950345/HDSEMI/S8550-SOT-23.html

ダイヤフラムポンプを分解する

モーター部とポンプ部を分離

ダイヤフラムポンプを分解して構造を確認します。モーター部とポンプ部は、上面の3本のビスを外せば分離できます。

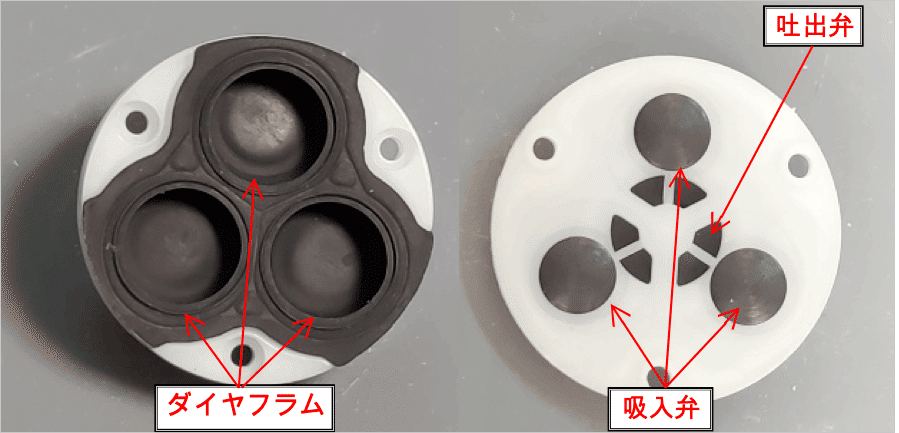

ポンプ部はダイヤフラム・逆止弁・ノズルで構成されています。

モーター部とダイヤフラムの接続面

以下の写真はモーター部とダイヤフラムの接続面です。右側の「ダイヤフラム(黒いゴム膜)」についている成形品の中心にある金属の軸が、左側のモーターの中心軸からずれた位置の穴に嵌ることで、モーターが回転すると3個の「ダイヤフラム」が順番に上下します。

ダイヤフラムと逆止弁の接続面

以下の写真はダイヤフラムと逆止弁の接続面です。ダイヤフラムが引っ張られると、アルコールが吸入弁からダイヤフラムに吸い込まれ、押されると吐出弁から押し出されます。

逆止弁とノズルの接続面

以下の写真は逆止弁とノズルの接続面です。吸入ノズルと吐出ノズルはゴムパッキンで分離されています。吸入ノズルは3個の吸入弁につながっており、モーターが回転すると吸入ノズルから連続的にアルコールを吸い上げて、吐出ノズルから噴き出します。

まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大から約2年、アルコール用の「オートディスペンサー」は色々な場所で見かけるようになり、一般向けでも以前より低価格で入手できるようになりました。

本製品の発売元は大阪の日用品雑貨卸業「株式会社ミツキ」(http://www.mitsuki-ltd.jp/)です。会社情報によると、2016年創業で国内・韓国・中国・タイ・他から商品を調達し、100円ショップを中心に卸しているようです。

実際に分解してみたら、アルコール噴出の機構には、きちんとした部品(DCで駆動できる小型のダイヤフラムポンプ)が使われていることが確認できました。

小型のダイヤフラムポンプは、通常のDCモーター制御と同じ回路で駆動できるので、液体や気体を扱うような電子工作にも応用できそうです。

フォトリフレクタやダイヤフラムポンプといった、身近にある「100円ショップ」(すでに100円均一ではなくなりましたが)で入手できる部品が増えるのは、電子工作をする際の選択肢が増えて非常に嬉しいです。

いいなと思ったら応援しよう!