ふたつの文化をすり合わせた新しい価値|文脈の中を泳ぐデザイン #3

『文脈の中を泳ぐデザイン』は、私が2018年11月に上海で登壇した内容を文章に起こした全5回のシリーズです。事例を交えて、私がどのように文脈を行き来しながらデザインしているのかについてお伝えします。

前回の1と2では、「多くをひとつに」あるいは「ひとつを多くへ」といったどちらか一方向のものでしたが、また別に異なる文化が融合したアイデアの視覚化という課題も多くあります。今回はラーメンレストラン「TONKOTSU」の事例を使ってお話しします。

0. なぜ文脈を考えることがデザインする上で重要なのか

1. 多文化性を表現するひとつのストーリー

2. 文化特有のアイデアをより多くの人に伝える

3. ふたつの文化をすり合わせた新しい価値

4. 異文化間の「解釈のギャップ」で遊ぶ

———

現代的な日本と現代的なロンドンが出会う場所

TONKOTSUはロンドンにあるラーメンチェーンのブランドです。いまやラーメン激戦区のロンドンですが、TONKOTSUはその中でも徐々に店舗数を増やしていて、ひとつのラーメン屋さんから「現代的な日本と現代的なロンドンが出会う場所」としての立ち位置を確立しようとしていました。

TONKOTSUでは、名前から察するように、もちろん豚骨ラーメンも売っているのですが、それよりも、お店の麺へのこだわりやスープへのこだわりの方をもっと主張したい、ということでした。

私も含め、ラーメンに親しみのある人にとっては、トンコツという店の名前はあまりにも直接的で、「表面的」なお店だと見受けられてしまうかもしれません。

なのでこの依頼を受けた時、ロンドンの人だけではなく、ラーメンをよく知る人にもこのお店が「革新的」であることが通じてほしいという個人的な思いがありました。

両文化の文脈で意味のある形を探る

まず、ブランドメッセージの「こだわり」や「挑戦」といったキーワードを西洋的要素(幾何的・左右対称な図形・英文)と日本的要素(有機的・不完全的・漢字)が融合したグラフィックで表すという実験からスタートしました。

次にそこから出てきた要素を、英語と漢字の表記を組み合わせた「トンコツ」の名前に応用しようと考えました。漢字がわかる人は豚骨を連想してしまう「豚(トン)」の部分は英語表記にして外来化し、こだわりや信念といった「骨組み」という意味での「骨」の文字を残して、豚骨ではない「TONKOTSU」のかたちを提案しました。

こういった実験をロンドンのプロジェクトメンバーに見せ、フィードバックをもらいながら、たどり着いたのがこの組み合わせです。

TONKOTSUのロゴタイプを「骨」部分の直線的な印象に合わせて作り、上下の部首の間に入れて、マークとして一体化しました。骨組みの芯に「TONKOTSU」というブランドがあることを象徴しています。

この英語と漢字の融合で、漢字圏の人には豚骨を連想させない、新しい名前としての「TONKOTSU」を覚えてもらいます。また、英語圏の人には翻訳の付属品としてではなく、ブランドの名前と一体化した象徴的な図形としての「骨」の文字を覚えてもらうことができます。

コンセプトを強化するディテールとカラー

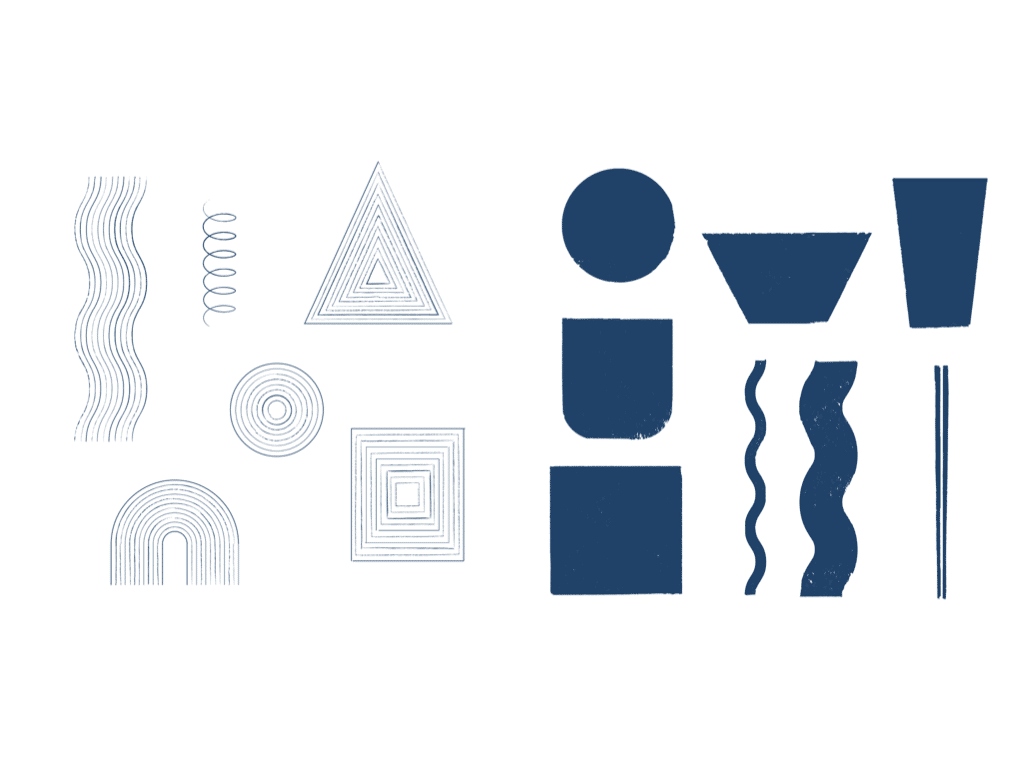

ブランドのビジュアル要素には、実験で出てきた西洋と日本を組み合わせた表現を使い、麺を意味する線要素(上画像左)とスープや食器を表現する平面要素(上画像右)を作りました。ブランドが持つ食材や調理へのこだわり、「モダンなクラフトマンシップ」といったものを手作り感や手触り感のある幾何図形によって表現しています。

カラーパレットは、コンセプトの現代と伝統の融合を「デジタルを感じる蛍光色」と「日本の藍染を連想する紺色」の組み合わせで表現しています。

これらを組み合わせて、さまざまなアプリケーションで一貫してコンセプトの「伝統と革新の融合」「2つの文化の現代的融合」を表しています。

両文化にとって「なじみあるけどちょっと新しい」かたち

このプロジェクトで不可欠だったのは、ロンドンのデザインの現代的な文脈をわかっている人(プロジェクトメンバー)とのコラボレーションでした。特に「ロンドンの日本食レストラン(輸入されたもの)」のひとつではなく「ロンドンの現代的レストラン(ここで生まれたもの)」のひとつと認識してもらうには、現地の美的感覚でチューニングする必要がありました。

その時々に経過を見せ、彼らとの解釈のずれを調整することで、最終的にどちらの視点からも新しく現代的な融合の形を突き詰めることができたと思います。

2つの文化のフュージョンをかたちにするときに、その合わせ方の指標や基準をどちらか一方の文化だけに置いてしまうと、表面的には融合されていても、もう一方には「外来もの」として受け入れられてしまいます。

完璧に足して2で割ったものを目指すというよりは、両方の文脈を行き来しながら、お互いが「まあそれならいい」と許容できるポイントを一つ一つ置いていくような感覚で、両文化にとって「なじみあるけどちょっと新しい」かたちを作り上げていくことが必要なのではないかと思ってます。

TONKOTSUプロジェクトの詳細は以下のページでご覧になれます。

———

次回は、タイポグラフィーと映画の仕事を通して、「私の中の日本」と「別の文脈から見た日本」の文化的イメージのギャップを利用したデザインの可能性についてお話しします。

「そもそもなぜ文脈とデザイン?」「文脈とデザインの関係を考え始めたきっかけは?」については以下の記事でお話ししています。