なぜ文脈を考えることがデザインする上で重要なのか|文脈の中を泳ぐデザイン #0

2018年11月、友人@mugi_shanghaiにご紹介いただき、上海のトークイベントにて登壇する機会がありました。

反響があり、自分としても勉強になったので、ぜひその内容を記録しておきたいと思い、noteに全5回のシリーズとして公開します。

0では「なぜ文脈とデザインなのか」「なぜ私がそれを考えるようになったのか」について、また1から4では事例を交えて「どのように異なる文脈の間でデザインしているのか」についてお伝えします。

0. なぜ文脈を考えることがデザインする上で重要なのか

1. 多文化性を表現するひとつのストーリー

2. 文化特有のアイデアをより多くの人に伝える

3. ふたつの文化をすり合わせた新しい価値

4. 異文化間の「解釈のギャップ」で遊ぶ

———

こんにちは。イギリスのリバプールという都市でアーティストとデザイナーをしている前澤知美といいます。

まずタイトルの「文脈の中を泳ぐデザイン」にもある「文脈」という言葉ですが、上海の友人から「中国ではあまり使われない」とか「日本とは少し違った意味合いになる」とお聞きしました。

実際にみなさんは「文脈」という言葉から何を想像しますか?

文脈とは?

文脈とは英語ではContextと訳されますが、あるアイデアや事柄を理解するのに必要な背景や状況のことを言います。

文脈によって意味が違ってくるとはどう言うことかというと・・・

例えばコーヒー。

みなさんは「コーヒー」という言葉をきいて、どんなコーヒーを思い浮かべますか?ある人にとってはブラックで、他の人にはミルクが入っているかもしれないですね。

例えばイタリアの人に「コーヒーください」というとエスプレッソが出てくるし、トルコへいくと粉が漉されていない、どこかザラザラしたコーヒーが一般的です。

あるいは、こんな経験はありませんか?

大学の仲間内で盛り上がっていた話を卒業後に入った会社で同僚に話してみたけれど、なんだか面白さが伝わらなくて、結局いちいち説明しなくてはならなかった。面白い話をなんで面白いのか説明するなんて、ちょっと台無しですよね。

時間の感覚はどうでしょうか。

例えば10時に集合というとき、日本では15分前に集まるのが常識と言われるし、イギリスではちょうどに来るのがベストと言われます。

またアラブ系の国では、相手に準備の時間を与えるため、少し遅れて来るのが礼儀などと言われることがあります。

このように文脈という要素は、コミュニケーションの疎通に重要な役割を果たしています。

文脈とデザイン?

ではこういった「文脈」がデザインにどう影響して来るのでしょうか。今回は、この講演のポスターをデザインしたプロセスを使って説明します。

こちらが、一番最初に作ったラフのデザインです。

タイトルにある「泳ぐ」のイメージを、クロールで必死に息継ぎするような「泳ぐ」ではなく、静かに漂いながら流れを確かめつつ進むような「泳ぐ」として伝えたかったので、ミニマルで静けさがあるイラストとタイポグラフィーの組み合わせで表現することにしました。

色は落ち着いた雰囲気が伝わるように、全体的に少しグレーがかった色調にしてみました。

けれども、この第一案をつくったあたりで、ある友人から「中国の方は赤い色に惹かれる傾向がある」ということを耳にします。

それで女の子の髪の色を赤にして、緊張感を足してみました。

これを別の友人に見せてみたところ、「中国の印刷屋さんは黒が混じらない鮮やかなカラーの方が得意」「最近では装飾的なバイリンガル表記が主流になってきている」ということを教えてくれました。

なので・・・

彩度をあげて、

英語のタイトルを加え、この最終版になりました。

伝えたいメッセージは最初のままですが、受け取る方の文脈を理解することによって、より相手に響きやすい、手に取ってもらいやすいデザインに近づけることができます。

なぜ文脈を気にするようになったのか

ではなぜ私がここまで「文脈」を気にするようになったのでしょうか。

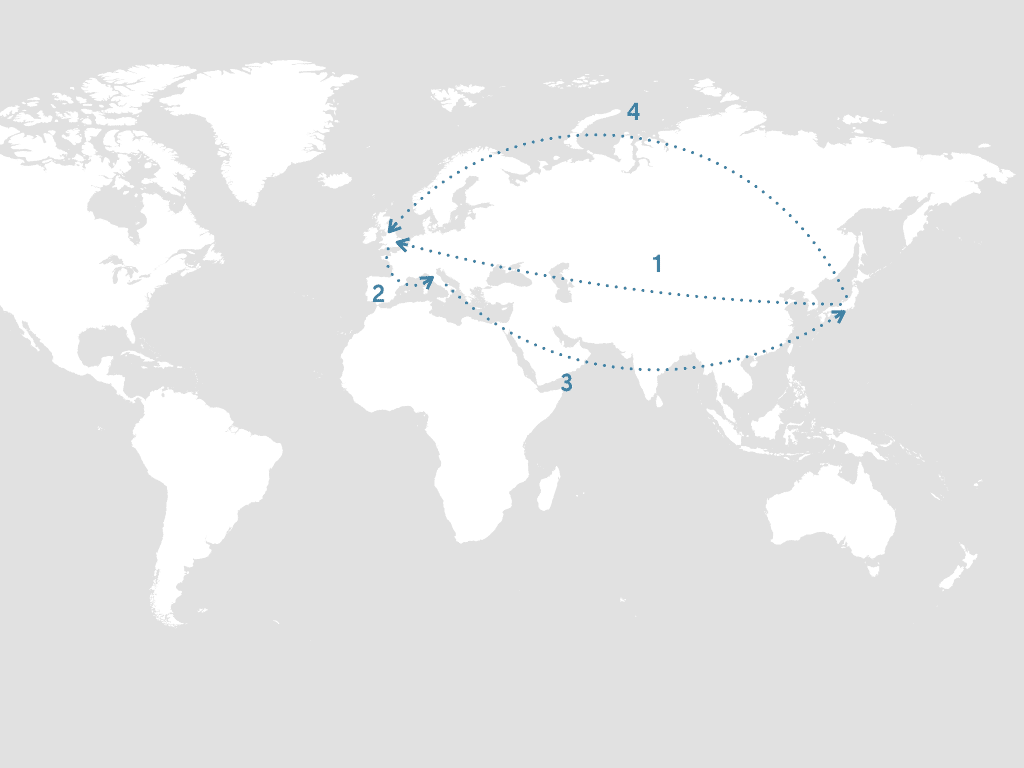

実はこれまで色々な国に移り住んできました。異なる文化背景や専門分野の人たちとプロジェクトを重ねるなかで、意思疎通のためだけでなく、お互いが納得できるデザインをかたちにするために、それぞれの文化や美意識・価値観などを学ぶ必要がありました。

次第に文化が混じり合った価値観を持つようになり、自分のデザインもそれを体現しはじめます。今では、そういった文化がミックスしたような面白さからお仕事をいただくようになりました。

西洋文化圏からの依頼では「異文化圏からの視点」を持ったデザインを期待され、日本や他のアジア圏のクライアントからは「ヨーロッパ的視点」を表現したものを求められます。

移住の経験を持つ人や、複数の文化的アイデンティティを持つコミュニティがどんどん増えていくのを肌で感じ、多文化な価値観を表現するデザインがさらに必要になってきたように思います。

では、実際にどうやって「文脈」を行き来しながらデザインしていくのでしょうか。

次回からは、事例を通して私がどのように取り組んでいるのかお話ししたいと思います。

———

その他の私の作品は以下のウェブサイトからご覧になれます。